Харьковское сражение

Относительные успехи при нанесении контрудара и последовавшего наступления под Москвой зимой 1941–1942 года привели к недооценке противника советским командованием, породили преувеличенные представления о возможностях советских войск и преждевременные надежды на возможность достижения победы уже в 1942 году. Несмотря на очевидный недостаток сил и средств, а также ожидание нового крупного наступления противника на Москву, в советской Ставке преобладали настроения на проведение наступательных операций. Командования направлений и фронтов также проявляли инициативу и выступали с предложениями о проведении наступления на том или ином участке. Так, во второй половине марта Военный совет юго-западного направления обратился к Верховному главнокомандующему с предложением провести силами подчиненных фронтов наступательную операцию с целью разгрома противостоящих группировок противника и выхода северным флангом направления на среднее течение Днепра, а южным – на низовья Южного Буга.

Проведению такой операции способствовало наличие к югу от Харькова так называемого барвенковского, или изюмского, выступа глубиной до 90—100 км. Конфигурация фронта создавала прямую угрозу флангу и глубокому тылу немецкой группировки, оккупировавшей Донбасс, побережье Азовского моря и Крым. Эту угрозу можно было бы реализовать путем ударов на Днепропетровск и Запорожье, отрезающих основные коммуникации немецкой донбасской группировки, и последующего развития наступления вдоль Днепра к его низовьям и к побережью Черного и Азовского морей. Для проведения операции Главком направления маршал С.К. Тимошенко запросил значительные резервы, которых у Ставки не было. После ряда согласований было принято решение о проведении более ограниченной операции только силами Юго-Западного фронта. В качестве первоочередной цели был выбран бывший до войны крупным промышленным центром Харьков. После овладения Харьковым планировалось ударом с северо-востока захватить Днепропетровск и Синельниково. Из резервов Ставки в распоряжение Тимошенко передавались 10 стрелковых дивизий, 26 танковых бригад, 18 артполков.

Немецкие войска под Харьковом. Май 1942 г.

Планами командования юго-западного направления предусматривалось нанесение двух ударов по сходящимся направлениям на Харьков: главного – силами 6‐й армии и оперативной группы Бобкина с барвенковского выступа, и вспомогательного – силами 28‐й армии и примыкавших к ней фланговых соединений 21‐й и 38‐й армий – с северо-запада, из района Волчанска. Расположенные на южной стороне барвенковского выступа 57‐я и 9‐я армии Южного фронта должны были прочной обороной обеспечивать тыл ударной группировки Юго-Западного фронта.

Операцию планировалось провести в два этапа. На первом этапе в течение трех суток советские войска должны были прорвать основную оборону противника, разгромить его тактические резервы и ввести в прорыв подвижные группы. На втором этапе предусматривалось в течение трех-четырех суток выйти главными силами ударных группировок фронта непосредственно на подступы к Харькову, а подвижными войсками завершить окружение и разгром 6‐й армии противника.

Всего в операции в составе Юго-Западного фронта должны были участвовать 23 стрелковые, шесть кавалерийских дивизий и четыре мотострелковые бригады при поддержке более 900 танков. Поддержку с воздуха должна была оказывать авиация Юго-Западного фронта и часть авиации Южного фронта – около 900 самолетов.

В свою очередь, немецкое командование также готовилось к летнему наступлению и для создания более благоприятных условий для его проведения планировало операцию по ликвидации барвенковского выступа. Немецкие планы предусматривали наступление силами 6‐й армии из района севернее Балаклеи и армейской группы Клейста (1‐я танковая и 17‐я полевая армии) из районов Славянска, Краматорска в общем направлении через Барвенково на Изюм с целью «срезать» барвенковский выступ, восстановить линию фронта по Северскому Донцу и овладеть плацдармами на его восточном берегу в районе Изюма. В ходе подготовки операции немецкие части получали пополнения, из Франции перебрасывались новые пехотные и танковые дивизии.

От многочисленных перебежчиков германскому командованию было хорошо известно о готовящемся советском наступлении, и немецкие войска тщательно укрепляли свои позиции. Хорошо развитая система обороны и огневого взаимодействия позволяла им держать фронт относительно малыми силами, иметь достаточные резервы в тылу для переброски на угрожаемые участки и создавать на направлениях ударов заметное превосходство. На харьковском направлении главная оборонительная полоса немцев имела глубину до 20 км. Ее основу составляли опорные пункты и узлы сопротивления, созданные вокруг населенных пунктов. Вторая оборонительная полоса была построена в 10–15 км от переднего края, тыловая – в 20–25 км от фронта.

В 7.30 утра 12 мая после часовой артиллерийской подготовки войска Юго-Западного фронта перешли в наступление. На северном участке, несмотря на то что большое количество огневых средств противника оказалось неразведанным и неподавленным, частям фланговых 21‐й и 38‐й армий к концу дня удалось прорвать главную полосу обороны и продвинуться на 6—10 км. Наступавшая в центре 28‐я армия смогла вклиниться в оборону противника лишь на 2 км. На южном участке наступление также развивалось успешно. Благодаря значительному численному преимуществу советские войска уже к полудню преодоледи сопротивление противника. Во второй половине дня в прорыв были введены кавалерийский корпус и танковая бригада. К вечеру глубина прорыва достигла 12–15 км, и немцы в срочном порядке собирали все наличные силы на втором оборонительном рубеже. Советское командование ввело в бой дивизии второго эшелона, однако танковые корпуса остались на рубежах сосредоточения в 35 км от района боев. Советская авиация могла беспрепятственно поддерживать свои войска, т. к. авиация противника в это время была занята в Крыму.

Командующий 6‐й немецкой армией генерал Паулюс выдвинул на угрожаемые направления имевшиеся в его резерве две танковые дивизии и несколько полков пехоты. Из Крыма под Харьков началась переброска авиационных соединений. 13 мая советское наступление продолжилось. На южном участке прорыв был расширен до 55 км, а его глубина достигла 25–50 км. Сопротивление противника заметно ослабело, и создались условия для ввода танковых корпусов. Однако командование Юго-Западного фронта решило дождаться выхода стрелковых дивизий на рубеж реки Берестовая, до которой оставалось около 15 км. На северном участке 28‐я армия наконец преодолела главную полосу вражеской обороны и вышла на подступы к Харькову. Части 38‐й армии в первой половине дня продвинулись еще на 6 км. Однако после полудня немцы нанесли сильный контрудар подвижными группировками по стыку между 38‐й и 28‐й армиями и потеснили советскую ударную группировку.

Танковая дивизия СС «Мертвая голова» входит в Харьков. 1942 г.

Утром 14 мая в воздухе начала активно действовать немецкая авиация. Части 21‐й армии завязли в боях за укрепленные пункты, и ее продвижение остановилось. 38‐я армия отражала атаки двух танковых дивизий противника. Части 28‐й армии продвинулись на 6–8 км и вышли к тыловому рубежу немецкой обороны. Из-за плохой организации управления войсками и на этом участке прорыва подвижные соединения введены не были. 6‐я армия, наступающая с юга, находилась не более чем в 35–40 км от южных предместий Харькова. Немецкое командование, пользуясь бездействием советских войск на других участках фронта, перебрасывало к местам прорыва резервы, которые продолжали оказывать упорное сопротивление. К вечеру 16 мая на южном участке были решено ввести в бой подвижную группу, однако через реку Берестовую необходимо было наводить мосты, и ввод двух танковых корпусов был отложен до утра.

К этому времени противник подтянул к южному фасу барвенковского выступа крупную группировку из двух армейских и одного моторизованного корпусов под командованием генерала фон Клейста. Советское командование знало об этой группировке, однако почему-то не ожидало от нее активных действий и фактически не принимало ее в расчет. 17 мая войска Юго-Западного фронта продолжали наступление на Харьков. На участке 6‐й армии начался ввод в действие танковых корпусов, которые сразу же вклинились в немецкую оборону на 12–15 км и перерезали железную дорогу Харьков – Краснодар.

Наступление группы Клейста, которое началось на рассвете 17 мая, оказалось неожиданным для советской 9‐й армии, хотя отражение такого наступления было фактически ее единственной задачей. Немцы быстро прорвали советскую оборону и уже к 8 часам утра продвинулись на глубину 6–8 км. После воздушных бомбардировок пункта управления и узла связи командование потеряло управление войсками 9‐й и 57‐й армии, которые были вынуждены вести бои без взаимодействия между собой и резервами фронта. Лишь вечером 17 мая, когда немцы продвинулись на 20–25 км и создали угрозу тылам 57‐й армии и всей ударной группировке Юго-Западного фронта, штаб направления получил информацию об ударе противника на южном фасе барвенковского выступа.

О последующих действиях отдельных представителей советского командования до сих пор не утихают споры, однако результатом неверного или недостаточного управления войсками стало одно из тяжелейших поражений Красной армии в Великой Отечественной войне. Командующий Юго-Западным фронтом и направлением маршал С.К. Тимошенко, по всей видимости, недооценил возможности группы Клейста и, отдав скоропалительные распоряжения об организации контратаки несколькими кавалерийскими, танковыми и стрелковыми частями из состава 9‐й и 57‐й армий, продолжал наступление на Харьков.

Исполнявший обязанности начальника Генерального штаба генерал А.А. Василевский неоднократно предлагал Ставке прекратить наступление и бросить все силы против Клейста, однако Сталин всякий раз после переговоров с Военным советом юго-западного направления отклонял предложения Генштаба. Весь день 18-го и первую половину дня 19 мая войска Юго-Западного фронта продолжали пробиваться к Харькову, в то время как группа Клейста, преодолевая сопротивление разрозненных советских частей, пытавшихся контратаковать, продолжала двигаться в направлении к Балаклее вдоль правого берега Северского Донца. Только во второй половине дня 19 мая маршал Тимошенко принял решение приостановить наступление 6‐й армии, закрепиться на достигнутых рубежах, развернуть основные силы ударной группировки и совместным ударом 6-й, 57-й и 9‐й армий разгромить прорвавшегося в тылы противника.

Распоряжения главкома, согласно которым наступать на противника с разных направлений должно было несколько советских группировок, было доведено до соответствующих штабов со значительной задержкой и потребовало перегруппировки войск и организации взаимодействия. Между тем группа Клейста продолжала движение. Северная советская группировка к этому времени была измотана и обескровлена, поэтому Паулюс смог перебросить с этого участка фронта к северному фасу барвенковского выступа две танковые дивизии. 22 мая они форсировали Северский Донец, начали движение к югу и в скором времени соединились с войсками группы Клейста в 10 км южнее Балаклеи, отрезав войска 6‐й и 57‐й армий. В окружении оказалось более 250 000 советских солдат и офицеров.

Советское командование попыталось объединить окруженные части под единым командованием и организовать прорыв из окружения, который был назначен на 24 мая. Однако утром 24 мая немецкие войска возобновили наступление, стремясь оттеснить окруженную группировку от основной линии фронта и расчленить ее на части. Попытка деблокировать ее извне силами 38‐й армии не удалась. Советские соединения вели борьбу в окружении до 29 мая. Отдельным небольшим группам удалось просочиться на восточный берег Донца – всего из окружения вышли около 22 000 человек. В ходе боев погибло большое число советских генералов. Основные силы 20 стрелковых, 7 кавалерийских дивизий и 14 танковых бригад оказались либо уничтожены, либо пленены. Общие советские потери на конец мая, по неполным данным, составили почти 280 000 человек погибшими, ранеными и пропавшими без вести, сотни танков, от 1500 до 2000 орудий. Немцы, по их подсчетам, потеряли не более 20 000 человек убитыми и ранеными. Гитлер за проведение этой операции наградил Паулюса Рыцарским крестом.

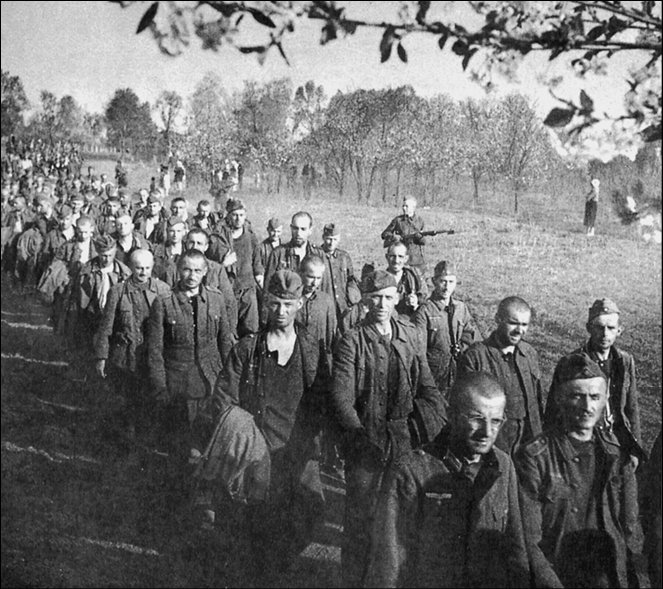

Немецкие военнопленные под Харьковом. 1942 г.

Поражение под Харьковом лишило советские войска возможности осуществить намеченные на лето наступательные операции, а также послужило одной из причин последовавшего летом и осенью 1942 года отступления советских войск до Волги и предгорий Кавказа.

Назад: Демянская операция

Дальше: Битва за Кавказ