Книга: 100 великих полководцев Российской империи

Назад: Горчаков Михаил Дмитриевич (1793—18.05.1861)

Дальше: Дибич Иван Иванович (Забалканский) (03.05.1785—29.5.1831)

Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович

(1828–1901)

Генерал Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко родился в 1828 году в семье генерала русской армии.

Окончив Пажеский корпус, он начал службу в русской гвардии, командуя эскадроном лейб-гусар. Во время Крымской войны 1853–1856 годов перешел из гвардии в армейскую пехоту и отправился в осажденный Севастополь, чтобы принять участие в его обороне.

Вскоре произведенный в полковники гвардии Гурко получил предложение начальника III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии осведомлять его управление о политических взглядах подчиненных ему офицеров. Гурко немедленно подал в отставку, сказав, что не желает позорить своего мундира. Поступок полковника и флигель-адъютанта вызвал большую огласку и некоторое недовольство при дворе, однако Гурко по-прежнему сохранил свое положение.

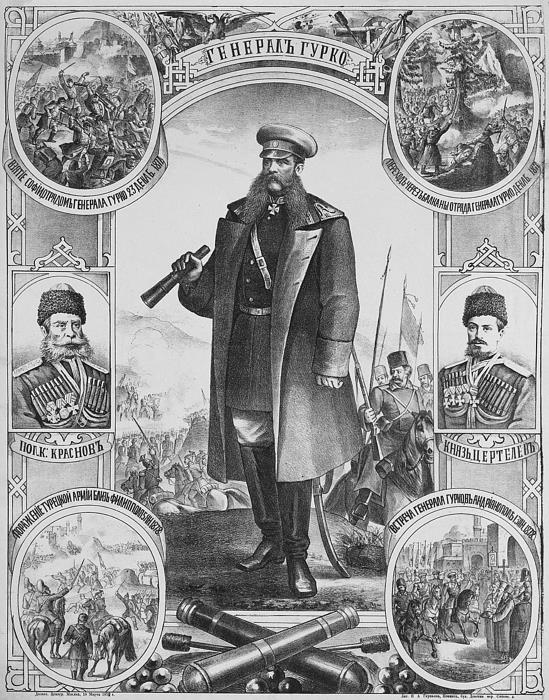

И.В. Гурко и сподвижники в войне 1877–1878 гг. Гравюра 1878 г.

Начало Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Гурко встретил в звании генерала-лейтенанта и командующего 2-й гвардейской дивизией.

25 июня (7 июля) отряд Гурко начал наступление. Несмотря на попытки оказать сопротивление, турки были обращены в бегство. С минимальными потерями (2 раненых) войска Передового отряда вошли в Тырново – древнюю столицу Болгарии.

Большинство проходов через Балканы – Шипкинский, Травненский, Твардицкий – контролировалось турецкими войсками. И лишь Хаинкиойский проход, продвижение по которому было чрезвычайно затруднено, был оставлен противникам без контроля. Его и решил избрать Гурко для обхода турецких позиций на Шипке.

Предварительная разведка дороги авангардом под командованием генерала О.Е. Рауха показала, что перевал доступен для прохода войск. Ввиду того что обозы не могли пройти через горы, их было решено заменить вьючными лошадьми. Войска были обеспечены сухарями на пять дней и трехдневным запасом фуража для лошадей. Все это могло расходоваться лишь по особому приказанию. Перед походом солдаты были освобождены от всех лишних тяжестей.

30 июня (12 июля) отряд Гурко начал поход к Шипке. Он проходил в чрезвычайно сложных условиях. На пути к перевалу встретились три крутых подъема, затем от перевала шириной около ста метров начинался некрутой спуск по ущелью длиной до 20 километров. В продолжение марша войскам приходилось переходить с одного берега реки Сельвер на другой. Нередко орудия и зарядные ящики приходилось поднимать на руках, поскольку подъемы и спуски были такими крутыми, что орудия, даже горные, срывались в пропасть.

В течение трех дней перевал был преодолен. К утру 2 (14) июля отряд Гурко вышел из ущелья и атаковал турецкий батальон у деревни Хаинкиой. Противник бежал. Турецкое командование направило на помощь своим войскам подкрепление в составе одного батальона, который предпринял контратаку, но также был разбит.

К 5 (17) июля русский отряд занял Казанлык, выйдя в тыл турецких войск, оборонявшихся на Шипке. Здесь шипкинскую позицию предстояло атаковать, действуя как с юга отрядом Гурко, так и с севера – отрядом В.Ф. Дерожинского. В ходе боев 5–6 (17–18) июля турки были выбиты с Шипки и отошли по горным тропам к Филиппополю (Пловдиву). Шипкинский перевал был занят русскими войсками.

За взятие Казанлыка и Шипки Гурко был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.

Чтобы остановить русские войска и не дать им подойти к столице Османской империи, в Болгарию из Черногории был переброшен корпус под командованием Сулейман-паши. Сулейману подчинялись все находящиеся в окрестностях Шипки войска, с которыми он должен был в кратчайший срок вернуть перевал, а затем вместе с фланговыми войсками развивать общее наступление на Систово.

Получив сведения о наступлении турецкого корпуса от бежавших под защиту русских войск болгарских беженцев, Гурко принял решение продвинуться к Нова и Стара Загоре, где занять оборону и прикрыть подступы к перевалам.

11 (23) июля войска Гурко освободили Стара Загору, а 18 (30) июля – Нова Загору. Но уже 19 (31) июля под Стара Загорой развернулись ожесточенные бои с наступавшими турецкими войсками. Город оборонял русско-болгарский отряд Н.Г. Столетова, который после пятичасового боя отступил.

После трех неудачных штурмов Плевны было решено прибегнуть к его блокаде. Русско-румынские войска уже обложили город с севера, востока и юга. Однако с запада и юго-запада пути к Плевне оставались открытыми. По Софийскому шоссе армия Осман-паши, оборонявшая Плевну, получала подкрепление и боеприпасы. Софийское шоссе было укреплено редутами в районе Горный Дубняк, Дольный Дубняк и Телиш. В редутах находились значительные турецкие силы.

Помощник Западного отряда генерал Э.И. Тотлебен, фактически руководивший войсками под Плевной, понимал, что для того, чтобы окончательно блокировать город, необходимо прервать его связь с Софией.

Поиск конных отрядов под командованием Крылова и Лошкарева показал, что таких сил явно недостаточно для овладения редутами. Было решено направить против них войска гвардии, недавно прибывшей на театр военных действий. Командование гвардейским отрядом было поручено Гурко.

Утром 12 (24) октября русский авангард завязал перестрелку с противником. Гурко готовился к главной атаке редутов, сигналом к которой должны были стать три батарейных залпа в каждой колонне, начиная с правой.

К 12 часам дня гвардейским полкам удалось овладеть Малым редутом и окружить Большой редут, но под сильным огнем противника солдаты залегли.

С наступлением темноты Гурко собирался начать новую атаку. Но гвардейцы, не дожидаясь сигнала, постепенно перебежками и переползаниями накапливались во рвах около редутов. Здесь их уже не мог доставать огонь противника.

С наступлением сумерек атака возобновилась, и в ходе получасовой штыковой атаки редуты были взяты. Противник капитулировал. В плен сдалось около 2,3 тысячи турок. Убито и ранено было 1,5 тысячи солдат и офицеров противника.

Однако и русским войскам эта победа обошлась слишком дорогой ценой. Они потеряли убитыми и ранеными около 3,3 тысячи человек.

Желая избежать новых потерь, Гурко решился делать ставку на артиллерию.

Артиллерийскую подготовку планировалось вести шесть часов: с 12 до 14 часов огонь вела вся артиллерия, с 14 часов по 14 часов 30 минут давалось по три залпа всей артиллерией, а затем велся методический огонь; в 16 часов 30 минут – вновь давалось три залпа, а затем вновь велся методический огонь. В 18 часов давались три последние залпа. Если бы вся артиллерийская атака не имела успеха, был бы предпринят ночной штурм турецких позиций с трех сторон.

Однако атаковать Телиш пехотой не потребовалось. Уже после трехчасовой бомбардировки пятитысячный гарнизон Телиша капитулировал. Потери отряда Гурко не превышали 50 человек.

Плевна была полностью блокирована. За взятие Горного Дубняка и Телиша Гурко был награжден саблей, украшенной бриллиантами, с надписью «За храбрость».

Теперь блокада Плевны стала полной, и в город не поступало ни транспортов с продовольствием, ни подкреплений.

С целью разблокирования своих войск турецкое командование начало сосредотачивать в районе Орхание двадцатипятитысячную группировку. Гурко начал быстрое наступление на Орхание. Турецкое командование, даже не пытаясь вступать в бой с русскими войсками, приказало отступать своим соединениям к Араб-Конаку. Здесь Гурко прекратил наступление и начал готовить свои войска к новому походу за Балканы.

После падения Плевны великий князь Николай Николаевич принял решение о переходе тремя колоннами русских войск Балканского хребта.

Расчет строился на внезапность нового наступления, поскольку как турки, так и западные державы считали, что русские войска не станут переходить Балканы зимой.

К середине декабря 1877 года отряд Гурко полностью сосредоточился в районе Орхание – Врачеш. Он насчитывал 71 383 человека при 318 орудий.

Войскам отряда Гурко противостоял отряд Шакир-паши (42 150 человек и 87 орудий), который держал оборону на Лютаковской, Араб-Конакской и Златницкой позициях, прикрывая направление на Софию.

Гурко удалось добиться численного превосходства в 1,5 раза, а в артиллерии – в 3,5 раза.

Главный удар он решил нанести между Араб-Конакской и Лютаковской позициями, после взятия которых рассчитывал наступать на Софию. Главный удар должны были наносить войска под командованием генерал-лейтенанта В.В. Кателея. Справа их действия обеспечивались колонной генерал-лейтенанта Н.Н. Вельяминова, а слева – генерал-майора В.Д. Дандевиля.

Остальные четыре отряда под командованием генералов графа Шувалова, принца Ольденбургского, Брока и Шильдер-Шульднера под общим командованием барона Н.П. Криденера сковывали противника с фронта.

После преодоления Балканского хребта позиции турок у Любакова и Араб-Конака оказались под угрозой удара как с флангов, так и с тыла. Это вынудило противника оставить позиции у Лютакова и отойти к Софии. Однако позиции у Араб-Конака турки по-прежнему удерживали.

Чтобы обезопасить их от удара с запада, Шахир-паша выставил в районе Ташкисена заслон под командованием Бекер-паши. Но уже днем 19 (31) декабря заслон противника был сбит, что вынудило Шакир-пашу оставить Араб-Конакский перевал.

Он попытался нанести контрудар по преследующим его русским войскам, но так и не добился успеха.

Для освобождения Софии Гурко выделил 15-тысячный отряд. Однако держаться за город турки уже не могли и оставили Софию. Утром 23 декабря (4 января 1878 года) в город вошли казачьи и пехотные части русской армии, восторженно встреченные болгарским населением.

После преодоления Балканских гор отряду Гурко было приказано наступать в направлении на Филиппополь и Андрианополь, которые прикрывала армия Сулейман-паши.

Отошедшая от Софии турецкая группировка большей частью своих сил развернулась в Ихтиманских горах. По плану Гурко, ихтиманские позиции турок обходились четырьмя колоннами во главе с Вельяминовым, Шуваловым, Шильдером-Шульднером и Криденером. Это вынудило бы турок сняться с позиций и отойти в долину Малицы. Главный удар с запада наносили колонны Вельяминова и Шувалова; наступавшие с севера колонны Шильдер-Шульднера и Криденера угрожали правому флангу противника и были готовы выйти туркам в тыл, чтобы преградить им пути к отступлению.

Поскольку обстановка была неясна, Гурко предоставил командирам колонн самую широкую инициативу, указав лишь общую задачу.

Наступление развивалось медленно. Продвижению войск мешал глубокий снег. Но уже к 31 декабря (12 января) противник отошел с ихтиманских позиций и сосредоточился у Татар-Пазарджика. На утро 2 (14) января Гурко намечал общую атаку всех колонн на позиции турок с целью ее окружения. Однако в ту же ночь турки подожгли мосты через Марицу на окраине Татар-Пазарджика и начали отход к Филиппополю.

У Филиппополя русские войска настигли армию Сулеймана и в течение трехдневных боев 3 (15) – 5 (17) января 1878 года наголову разгромили их. На поле боя осталась вся артиллерия противника (180 орудий). Остатки армии Сулеймана через Родопские горы бежали к берегам Эгейского моря.

Через два дня в состав отряда Гурко была включена колонна М.Д. Скобелева, который получил приказ идти к Андрианополю и занять его до подхода турецких войск.

После четырехдневного отдыха, 10 (22) января, отряд Гурко продолжил наступление, направив часть сил к югу для преследования остатков армии Сулеймана, а часть – к Андрианополю, в который и вступил 14 (26) января.

19 (31) января в Андрианополе было заключено перемирие. Войска Гурко подошли к заранее согласованной демаркационной линии, и на этом их боевые действия в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов окончились.

Уже в 1879 году генерал-адъютант и генерал от кавалерии Гурко за свои боевые заслуги и двукратный переход Балканских гор был удостоен ордена Св. Георгия 2-й степени.

После войны Гурко последовательно занимал посты командующего войсками гвардии, затем Петербургского (1879–1880), Одесского (1882) и Варшавского (1883–1894) военных округов. В 1884 году он был назначен членом Государственного совета.

Умер он в 1901 году в своем родовом имении Сахарово Тверской губернии.

В историю русского военного искусства второй половины XIX века генерал-фельдмаршал Гурко вошел как последователь суворовских традиций. Его правилом было идти вперед, невзирая на численное превосходство врага, и, сблизившись с ним, сокрушить его.

Гурко внес свой вклад в развитие военной науки, заложив основы стрелковых цепей (Горный Дубняк) и детально разработав основы современной артиллерийской подготовки (Телиш).

Назад: Горчаков Михаил Дмитриевич (1793—18.05.1861)

Дальше: Дибич Иван Иванович (Забалканский) (03.05.1785—29.5.1831)