Книга: 100 великих полководцев Российской империи

Назад: Гудович Иван Васильевич (1741—22.01.1820)

Дальше: Вейсман Отто Иванович (1726 или 1727—22.06.1773)

Прозоровский Александр Александрович

(1732—09.08.1809)

Князья Прозоровские возводили свой род к началу XIV века, ведя его от князя Давида Федоровича Ярославского.

Александр Александрович Прозоровский дослужился до чина фельдмаршала. Жизнь его оказалась теснейшим образом связана с Крымом – Тавридой, бывшей долгие десятилетия проклятием для его предков. Он же, будущий генерал-фельдмаршал и кавалер многих орденов, этот полуостров брал и на саблю, и на штык, ломал сопротивление степняков, подводя их под державную руку российской монархии. А поначалу князю Александру, повторяющему судьбу многих и многих дворянских недорослей, казалось, ничто не предвещало подобной планиды.

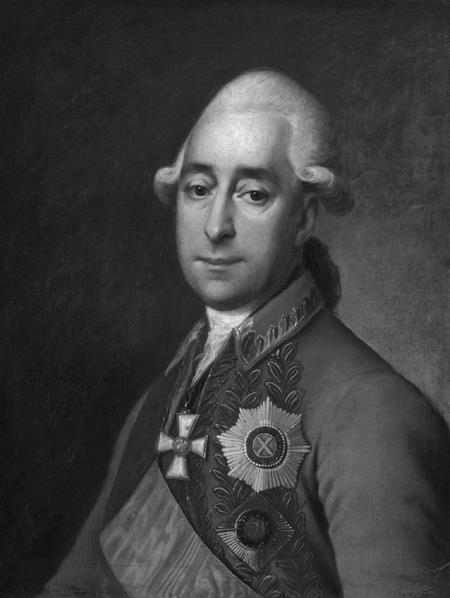

А.А. Прозоровский.

Художник Д.Г. Левицкий. 1779 г.

Отцом его был Александр Никитич Прозоровский – капитан-лейтенант флота, а матерью – княжна Анна Борисовна, урожденная Голицына. Дед по материнской линии боярин Борис Голицын был воспитателем и ближайшим соратником молодого царя Петра I.

Родился Александр Александрович Прозоровский в 1732 году и в десятилетнем возрасте в числе иных был записан в гвардию, в Сухопутный шляхетский кадетский корпус, где и получил не только военное образование. В 1746 году – капрал, в 1753-м – сержант, а в следующем, 1754 году он начал службу в действующей армии в чине поручика. Семилетняя война застала его капитаном: он принял участие во всех основных ее битвах, включая Гросс-Егерсдорф, Кунерсдорф и взятие Берлина, дважды был ранен и окончил войну полковником.

Русско-турецкую войну 1768–1774 годов встретил Прозоровский генерал-майором, в этом чине и служил в 1770 году во 2-й армии графа Петра Ивановича Панина. Главной целью армии было взятие мощной крепости Бендеры. Прозоровскому же Панин поручил особое дело – с отрядом, состоявшим из драгун, гусар, донцов, украинских и запорожских казаков, калмыков – идти к Очакову и там препятствовать всем попыткам неприятеля противодействовать главным силам армии.

18 июня 1770 года генерал-майор Прозоровский прибыл с основной частью своего отряда под стены крепости. Генерал приказал запорожцам и донцам ударить по османам, дабы выманить их в поле и посмотреть в деле на все их силы.

Турки, казалось, против подобной демонстрации ничего не имели: когда русские с двух сторон напали на неприятельскую партию, направлявшуюся к водопою, то ей на помощь из Очакова тотчас же выскочила конница, которая не менее скоро была опрокинута. В ответ на это турецкий комендант выпустил из необъятных ворот крепости пехоту с пушками, которую так же скоро, как доселе кавалерию, опрокинули пушечным огнем драгуны Борисоглебского полка.

Пленные заявили, что гарнизон крепости, состоящий из 3000 человек, решил драться до конца. Прозоровский засомневался в твердости этого намерения и направил послание с предложением сдачи, которое турки вернули нераспечатанным. На словах комендант велел передать неверному:

– Не трать слов, но делай то, за чем пришел!

Русский генерал хмыкнул и решил последовать совету: ведь мудрость не зависит от того, как она изречена. Коли говорят – надо делать!

8 июля генерал оставил две тысячи калмыков у крепости, а остальных поделил на три части: калмыки направились вниз к устью Днепра; запорожцы двинулись к лиману – до самого моря. Сам же генерал, во главе драгун, гусар и пикинеров, пошел между калмыками и запорожцами, дабы поддержать огнем или клинком либо тех, либо других.

В это время ситуация осложнилась приходом в Очаков крымского хана, который формально не был воюющей стороной, что и объясняет его проход в крепость. Там он почти сразу же отбросил все притворство, недвусмысленно начав действовать заодно с очаковским пашой. Это вынудило Прозоровского в конце концов начать против татар решительные действия.

5 сентября 3000 запорожцев разгромили значительную неприятельскую партию и всерьез занялись ханскими обозами. Спасая их, из Очакова вышло до 10 000 конницы, начавшей отчаянно наседать на запорожцев. Те, удерживая добычу, отошли к Янчокраку, откуда, выполняя приказ Прозоровского, переместились к Березани, соединясь с калмыками. Сам же князь, двинувшись вниз по Бугу, встал в 25 верстах от Очакова, дабы иметь возможность прикрывать свою березанскую партию, бывшую от него в десяти верстах. Равно как и калмыков, частью пока оставшихся при устье Янчокрака под началом майора Елагина.

Ему и отправил князь приказ произвести 10 сентября фальшивую атаку на Очаков. Если же неприятель отреагирует достойным образом, то надлежит отступить, заманив его на вершине Янчокрака в засаду. Сам же Прозоровский по собственной диспозиции должен был появиться в крепости совсем с другой стороны – с той, где его ждали менее всего.

Так и произошло: турки и татары увязли в сече с донцами, напиравшими на них со стороны лимана, и поэтому не могли охватить всю панораму боя в целом. Это сразу же укрепило позицию Прозоровского.

Он отряжает большую часть запорожцев во главе с кошевым атаманом Головниным на помощь донцам, оставив себе всего тысячу сечевиков для прикрытия правого фланга.

Головнин повел казаков на превосходящего его значительно числом противника и после жаркой схватки начал отжимать противника к форштату, производя страшное опустошение в его совсем расстроившихся рядах. Подоспевший тут же Прозоровский с тремя эскадронами гусар довершил поражение. Регулярная легкая кавалерия русских буквально выкосила неприятеля. Уцелели считаные единицы – из войска в 4000 человек спаслось лишь 70.

Одновременно с разгромом ханского отряда отличился и Елагин: его люди заманили противника в засаду, как и приказывал Прозоровский, и вырубили более сотни человек. Так что после сего дела гарнизон Очакова не превышал более 5000 человек и уже не мог оказать никакой реальной помощи Бендерам. Виктория была для генерал-майора Прозоровского в этот день полная.

Такого же мнения были и в Петербурге – князь удостоился военного ордена Св. Георгия 3-й степени. До него награжденных этой степенью было всего двадцать человек.

В кампании следующего, 1771 года Прозоровский – уже под началом нового командующего армией князя Долгорукова – вместе с войском направляется в Крым – на завоевание ханства, столь долго терзавшего южные рубежи Руси.

Во многом покорение Крыма зависело от того, будет ли преодолен Перекоп, или Орь, – укрепленная линия, перегораживающая вход на полуостров и являвшаяся как бы границей собственно ханства.

Долгоруков намеревался атаковать Перекоп в ночь с 13 на 14 июня, направляя главный удар на часть линии, примыкавшей к Черному морю. Одновременно с этим для тыльной обороны линии часть кавалерии и пехоты под командованием Прозоровского направлялась в обход правого фланга татар, вброд по Сивашу. Таким образом, князю первому предстояло свершить то, что впоследствии делалось еще дважды в истории России, в ее трагические и великие периоды бытия.

Войска под его началом свершили задуманное главнокомандующим. Пройдя по отмели Сиваша, они вышли на Крымский берег и заняли позицию напротив неприятельской линии обороны.

Перекоп капитулировал полностью на следующий день – дорога в исконные владения ханства была открыта. По ней и пошли русские, превращая тем самым Крым в Тавриду.

Однако это превращение произошло не в один день, так что спустя несколько лет генерал-поручик Прозоровский вновь оказался в знакомых краях. В 1778 году он возглавил в Крыму русские войска, призванные помочь хану Шагин-Гирею, с приязнью относившемуся к России и все более попадавшему от нее в зависимость, надеявшимуся таким образом укрепиться на престоле.

Против законной власти Гирея вспыхивает восстание, которое хан подавляет во многом благодаря Прозоровскому. Русские войска сначала очищают местность, прилегающую к столице Крыма – Бахчисараю, затем князь отправляет сильные отряды сначала к Альме, затем к Каче. Его войска разбивают наголову отряды Батыр-Гирея, которого мятежники выдвигали в противовес Шагину, и изгоняют их вместе с предводителем за Кубань. История самостоятельного ханства заканчивалась – через пять лет Шагин отречется от престола в пользу Екатерины II.

Императрица знала, кому она чем обязана. И не любила медлить с наградами отличившимся, свято памятую одну из первейших заповедей монарха: не плодить без необходимости недоброжелателей из числа приближенных. Обиженный царедворец способен на странные поступки.

Так что еще 26 ноября 1778 года последовал высочайший указ, возводящий Прозоровского в кавалеры ордена Св. Георгия 2-й степени с указанием причины столь высокого отличия: «В 1771 году с конницей учинил в брод через Сиваш переправу в тыл неприятелю и открыл нашим войскам свободный вход в Крым. В 1778 году, предводительствуя знатным отрядом войск в Крыму, содействовал в выполнении всей порученной ему от Его Императорского Величества секретной комиссии и уничтожением всех неприятельских действий».

Вскоре после этого Екатерина доверяет ему Орловское и Курское наместничество, а затем назначает главнокомандующим в Москву, на одну из самых высших должностей в государстве. Прозоровский установил надзор за всеми проживающими в Москве французами (в связи с начавшейся во Франции революцией) и русскими масонами, а также по его приказу был арестован известный просветитель и издатель Н.И. Новиков. На этой должности Прозоровский оставался до 1795 года и после увольнения был назначен шефом Московского гренадерского полка. Екатерина II высоко оценила службу Прозоровского, назначив ему пожизненную пенсию в 12 000 рублей в год и наградив его всеми высшими российскими орденами.

Вступив на престол, новый император Павел I сделал Прозоровского командиром Смоленской дивизии с чином генерала от инфантерии. Но через месяц последовала опала, и Александру Александровичу была дана отставка с приказом безвыездно проживать в деревне.

На службу Прозоровский был вновь приглашен в марте 1801 года уже новым императором. Александр I произвел его в генерал-фельдмаршалы, а с началом русско-турецкой войны назначил командующим Молдавской армией. На этом посту Александр Александрович Прозоровский и скончался 9 августа 1809 года, написав в своем духовном завещании: «Те только памятники прочны, которые сооружает благодарное Отечество, прочие, воздвигаемые гордостью, ничтожны; пускай одна доска с простой надписью указывает место моего погребения».

Как бы откликаясь на эти слова, император приказал всей армии носить три дня военный траур «в знак признательности полезной Отечеству службы князя Прозоровского».

Князь имел двух дочерей Елизавету и Анну и, следовательно, был последним прямым представителем мужской линии рода Прозоровских. Дабы сей славный род не пресекся, в ноябре 1854 года император Николай I дозволил его внуку, генерал-майору князю А.Ф. Голицыну, принять фамилию деда и потомственно именоваться Прозоровским-Голицыным.

Назад: Гудович Иван Васильевич (1741—22.01.1820)

Дальше: Вейсман Отто Иванович (1726 или 1727—22.06.1773)