Книга: 100 великих полководцев Российской империи

Назад: Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791)

Дальше: Репнин Николай Васильевич (1734–1801)

Суворов-Рымникский Александр Васильевич

(13.11.1730—17.05.1800)

Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов вошел в историю военного искусства как полководец-новатор, внесший громадный вклад как в стратегию, так и в тактику военного дела. Военный гений Суворова воспитал целое поколение полководцев, прославивших свое Отечество на поле брани.

Александр Васильевич Суворов происходил из старинного дворянского рода. По обычаю того времени, он в 12-летнем возрасте был зачислен в мушкетеры лейб-гвардии Семеновского полка, казармы которого находились недалеко от дома, где в этот период жила семья Василия Суворова, – за Яузой, в Покровской слободе. Отец Суворова вознамерился дать сыну специальное образование до поступления в полк. В апреле 1747 года Александр Суворов был произведен в капралы, а с января следующего года начал действительную военную службу в 3-й роте лейб-гвардии Семеновского полка.

В 1756 году началась Семилетняя война, в которой Александр Суворов получил свое первое боевое крещение. 1 августа 1759 года он принял участие в Кунерсдорфском сражении. Прусская армия, предводительствуемая самим Фридрихом II, была наголову разбита. В следующей кампании Суворов участвовал во взятии Берлина. Но особенно ярко в ходе Семилетней войны он проявил себя под Кольбергом.

Румянцев отметил способности Суворова и представил его к производству в полковники. Когда летом 1762 года Суворов, прибывший с депешами из действующей армии, был представлен императрице Екатерине II, та объявила о его назначении полковником Астраханского пехотного полка.

В апреле 1763 года Суворов начал командовать Суздальским пехотным полком, стоявшим в Петербурге, а затем – в Новой Ладоге. Он командовал им около пяти лет и за это время разработал свою первую программу обучения войска, получившую название «Суздальское учреждение».

С Суздальским полком Екатерина II лично участвовала в маневрах в районе Красного Села (в 1765 году) и особенно отметила солдат под командованием Суворова. 22 сентября 1768 года Суворов был произведен в бригадиры.

При начале боевых действий в Польше в период ее первого раздела Суворов был назначен командиром бригады, посланной для действий против отрядов Барской конфедерации.

Он берет Краков 20 мая 1771 года и начинает готовить наступление против крепости Ландскрона, в которой укрепились отряды конфедератов. Уже на следующий день крепость пала, и поляки во главе с их предводителем принцем Демюрье бежали.

В середине мая 1772 года Суворов был уже на Дунае у П.А. Румянцева. Скоро последовало и первое ответственное поручение – произвести поиск на турецкой стороне Дуная – на Туртукай. Турецкая крепость была расположена в сильно пересеченной местности и достаточно укреплена. 28 июня суворовские солдаты овладели Туртукаем, захватив большое количество пленных и многочисленные трофеи.

В кампанию 1774 года Румянцев решил перенести войну за Дунай. Одну из главных задач в предстоящей операции должен был выполнить Суворов, недавно произведенный в генерал-поручики. В районе Базарджика его корпус соединился с корпусом генерала М.Ф. Каменского, после чего русские войска двинулись дальше по направлению к Варне.

Вскоре русские войска, построившись в четыре каре, атаковали турецкий лагерь у Козлуджи. Попытки турок контратаковать были отражены артиллерийским огнем. В течение трехчасового боя 40-тысячный турецкий корпус был разгромлен. Крупнейшие турецкие крепости Силистрия, Шумла и Рущук были блокированы. Русский отряд перешел в Балканы и вступил в Южную Болгарию.

Затем он подавлял восстание Е. Пугачева. Вскоре его направляют в Крым, где в начале 1777 года он заменил заболевшего Прозоровского на посту командующего корпусом. Основной задачей Суворова стало утверждение на ханском престоле Шагин-Гирея – младшего брата Девлет-Гирея, правившего Крымским ханством и являвшегося ставленником турецкого правительства.

Затем Суворов был назначен командующим Кубанским корпусом с задачей обеспечить охрану государственной границы от Черного до Каспийского морей. В ходе руководства войсками Суворов создал единую оборонительную линию, подготовив ее к ведению круговой обороны.

В сентябре 1786 года он был произведен в генерал-аншефы. Между тем дело неизбежно шло к новой войне с Турцией, не терявшей надежды возвратить себе Крым. Незадолго до начала войны командующий Екатеринославской армией Г.А. Потемкин вызвал к себе Суворова и поручил ему оборону Кинбурн-Очаковского района.

1 октября 1787 года началась высадка пятитысячного турецкого отряда на мысе Кинбурнской косы. В 15 часов началось Кинбурнское сражение, в ходе которого турки были выбиты из занимаемых укреплений и сброшены в море.

Во время сражения Суворов получил несколько ранений в руку, но остался в строю, руководя войсками. За Кинбурнскую победу он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного.

В кампании 1788 года Суворов продолжал командовать войсками, находящимися на Кинбурнской косе, готовя их к новым боям. Нападений на Кинбурн турки уже не предпринимали.

В конце июля Суворов отбыл из Кинбурна под Очаков, осажденный главными силами Екатеринославской армии. Он принял участие в ряде боев под стенами этой крепости, но в главном штурме 17 декабря не участвовал, поскольку вновь отбыл на Кинбурнскую косу из-за осложнившихся отношений с Потемкиным.

В кампании 1789 года основные боевые действия велись в низовьях Дуная, где русские войска действовали вместе с союзными австрийскими, которыми командовал принц Кобург. Сюда и был направлен Суворов, который принял под свое командование войска 3-й дивизии. Им надлежало обеспечивать правый фланг русской армии, имея при этом тесную связь с австрийцами.

16 июля Суворов выступил на соединение с Кобургом и, пройдя за 26 часов около 40 верст, соединился с ним. В 3 часа ночи 18 июля союзные войска двумя колоннами выступили в направлении турецкого лагеря у Фокшан. Русские войска двигались скрытно, прикрываемые австрийским отрядом полковника Карачая.

В 4 часа утра союзники перешли в наступление на турецкий лагерь. С приближением к Фокшанам боевые действия принимали все более ожесточенный характер. Турки атаковали фланг союзников, но были отражены артиллерийским огнем. Боевой порядок войск не был нарушен.

В 10 часов утра началась главная атака Фокшан. Турецкие войска заняли жесткую оборону, их пехота расположилась на правом, а конница – на левом флангах.

Под прикрытием артиллерийского огня русская пехота перешла в наступление. Союзная конница опрокинула турецкую кавалерию, а пехота атаковала турок в их укреплениях.

К 13 часам противник был разгромлен. Остатки его войск отступали к Браилову и Бухаресту, преследуемые союзной конницей.

В Фокшанском сражении противник потерял более 1,5 тысячи человек убитыми. Потери союзников были ничтожны и составили 15 человек убитыми и 100 ранеными. За победу при Фокшанах Суворов был награжден бриллиантовым крестом и звездою к ордену Св. Андрея Первозванного, а от императора Иосифа II получил табакерку с бриллиантами.

Сразу же после достигнутого успеха русские войска возвратились в Бырлад. Преследование противника было возложено на принца Кобурга.

Суворов настойчиво добивался от командующего войсками князя Н.В. Репнина, чтобы тот ударом по корпусу Гассан-паши, вышедшего из Измаила, закрепил Фокшанскую победу. Но Репнин не отважился на самостоятельные действия без разрешения Потемкина.

Воспользовавшись нерешительностью русского главнокомандующего, Юсуф-паша подготовил новое наступление против союзных войск. На этот раз в районе Браилова была сосредоточена огромная армия, насчитывавшая 90 000–100 000 человек.

Изучив поле предстоящего сражения, Суворов понял, что все войско противника находится в четырех хорошо укрепленных лагерях, связанных между собой. Главная же позиция турок находилась у леса Крынгу-Мейлор. С фланга ее прикрывали овраги, покрытые кустарником и усиленные укреплениями у деревни Бага. Суворов не мог не заметить общую разбросанность войск противника и решил воспользоваться этим.

После захода солнца союзные войска выступили двумя колоннами в направлении деревни Тырго-Кукули, где находился один из турецких лагерей. Уже на рассвете следующего дня переправа была благополучно завершена, и союзные войска, построившись в две линии, по три каре в каждом, двинулись к югу. Некоторое время им удавалось скрыть направление своего движения, поскольку они шли через поля, поросшие высокой кукурузой. Но уже при подъеме на возвышенности начались стычки с турецкой конницей.

Узнав, что против них идет сам Суворов, с которым они уже имели дело под Фокшанами, часть турок бежала по бухарестской дороге к местечку Рымник. Тем самым противостоящая группировка была значительно ослаблена. Однако командир противника трехбунчужный паша Хаджи-Сойтари решил обороняться и атаковал русское правофланговое каре. Гренадеры при поддержке егерей отразили натиск противника, а затем кавалерия выбила турок с занимаемых позиций. Суворов даже дал противнику возможность отступить по бухарестской дороге, с тем чтобы сосредоточить свои силы против главного турецкого лагеря у Крынгу-Мейлора.

Теперь две союзные колонны были готовы атаковать самые сильные войска противника. Поскольку войска наступали по расходящимся направлениям, охватывая турецкий лагерь, командованию противника пришлось разбросать свои силы.

Суворов решил обойти лес двумя колоннами. Уже на марше Юсуф-паша попытался атаковать союзников, воспользовавшись тем, что их смежные фланги не были прикрыты. Но Суворов и Кобург вовремя достигли взаимодействия, и атака противника вновь не увенчалась успехом. При приближении к Крынгу-Мейлору русские соединились с австрийцами, образовав общую боевую линию. Теперь предстояло овладеть последними турецкими укреплениями. И здесь Суворов вновь решил действовать нетрадиционным способом.

Атака укреплений, обороняемых турецкой пехотой, осуществлялась кавалерией, двигавшейся между интервалами каре. Совместными усилиями пехоты, конницы и артиллерии сражение было завершено, и противник был выбит из своих последних укреплений. Несмотря на то что Юсуф-паша попытался лично остановить свои бегущие войска, ему так и не удалось этого сделать. Перейдя через реку Рымник, турки ушли в лагерь при Мартинешти. На протяжении шести верст союзники преследовали отступающего противника, но были вынуждены остановиться из-за общей усталости войск.

Уже на следующее утро Суворов выслал на другой берег Рымника конные отряды для разведки обстановки. Выяснилось, что в лагере уже нет турок. Противник продолжал бегство. Переправившись через реку Бузео, Юсуф-паша приказал снять за собой мосты. Большая часть его деморализованной армии была брошена на произвол судьбы. Сам великий визирь пришел в Браилов. Турки потеряли около 10 000 человек убитыми, 80 орудий, 10 знамен и весь свой огромный обоз. Потери союзников оказались незначительными.

За победу при Рымнике Суворов был награжден орденом Св. Георгия 1-й степени и именем графа Суворова-Рымникского.

Большую часть кампании 1790 года Суворов находился у Бырлада, обеспечивая связь с австрийскими войсками. Но уже в августе Австрия заключила с Турцией сепаратный мир, и теперь суворовские войска, выдвинутые к Бухаресту в ожидании решительных действий, могли быть отрезаны превосходными силами противника. Суворов получил приказ о возвращении и подготовке к действиям на Дунае.

25 ноября он получил новый неожиданный приказ – отправляться в район крепости Измаил и принять командование над осаждавшими его русскими войсками.

До приезда Суворова осада Измаила велась нерешительно. Отсутствовало единое командование русскими войсками. Среди солдат начались болезни. Поэтому Суворов был наделен самыми широкими полномочиями. Он мог даже определить, можно ли штурмовать Измаил или следует вернуться домой на «зимние квартиры».

2 декабря Суворов прибыл к Измаилу и узнал, что накануне на военном совете было принято решение о снятии осады и об отступлении. Но, ознакомившись с обстановкой, Суворов приказал начать подготовку к штурму.

Силы русских и турок были приблизительно равны (31 тысяча русских против 35 000 турок), и лишь по орудиям осаждающие войска имели значительное преимущество (500 русских против 265 турецких).

План Суворова предусматривал атаку крепости тремя группами под командованием П.С. Потемкина, А.Н. Самойлова и И.М. Дерибаса. В составе каждой группы было по три колонны. Штурм крепости поддерживался огнем гребной флотилии на Дунае. Эта же флотилия под командованием Дерибаса высаживала одну из действующих в штурме групп. Севернее Измаила находился 2,5-тысячный резерв. За короткий срок – 5 дней – подготовительный этап был завершен.

В крепость были направлены письма Потемкина и Суворова с требованием сдачи Измаила. На размышление давалось 24 часа. Комендант крепости отклонил это требование и просил на 10 дней заключить перемирие. Однако Суворов в следующем письме объявил, что «пощады им не будет». На следующий день состоялся военный совет, который целиком высказался за штурм Измаила. Тогда Суворов вновь отправил сераскиру письмо, в котором требовал безоговорочной капитуляции, предоставляя один день на размышление.

Поскольку ответа коменданта не последовало, русские батареи 10 декабря начали артиллерийский огонь по стенам крепости.

В 3 часа ночи 11 декабря войска стали выдвигаться к стенам крепости, а в 5 часов по сигналу пущенной ракеты двинулись на штурм Измаила. К 11 часам утра войска ворвались в город. Однако бой на его улицах продолжался еще несколько часов.

С падением Измаила турки лишились своего господства в низовьях Дуная. Суворов выехал в Петербург для доклада императрице.

Вследствие новой размолвки с Потемкиным по вопросу награды за штурм Измаила Суворов уже не принимал участия в завершающем этапе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов.

В начале мая 1791 года Суворов был послан на русско-шведскую границу осматривать пограничные укрепления. По возвращении в столицу он представил доклад о мерах по усилению пограничных укреплений. После одобрения доклада императрица в июле возложила на Суворова общее командование русскими войсками в Финляндии. За короткий срок под его руководством были сооружены Роченсальмский порт и Сайменский канал на Карельском перешейке, составлены планы оборонительной и наступательной войны со Швецией, идеи которых были использованы впоследствии в русско-шведской войне 1808–1809 годов.

Вновь обострившиеся отношения с Турцией потребовали назначения Суворова на должность командующего войсками в Екатеринославской и Таврической губерниях. Но до войны с Турцией дело не дошло. Полководца ожидало новое назначение в уже знакомую ему Польшу, где после ее второго раздела началось восстание под руководством Тадеуша Костюшки.

Восстание началось 13 марта 1794 года и охватило значительную территорию Польши. 14 августа Суворов выступил из Немирова к Ковелю, где находились вверенные ему войска. Отсюда он предполагал идти к Кобрину, чтобы присоединить находящиеся по пути части, куда он прибыл лишь 5 сентября. Здесь уже произошло авангардное столкновение с польскими отрядами, отступавшими к Бресту.

На следующий день произошло столкновение с корпусом Сераковского (16 000 человек и 28 орудий), состоявшим из лучших польских войск. После горячего штыкового боя противник отступил к Бресту. На следующий день корпус Сераковского перестал существовать.

В ходе похода 25 октября Суворов разгромил при Кобылке польскую колонну, отступавшую к Варшаве, и расположил здесь свои войска лагерем.

При Кобылке собрались все силы Суворова – 30 000 человек. На дальнейшее усиление он уже не мог рассчитывать.

22 октября русские войска подошли к предместью Варшавы – Праге. Ее укрепления были достаточно сильны; они включали вал со рвом, впереди которых находились три ряда «волчьих ям». Позади укреплений были батареи. Прагу оборонял 30-тысячный гарнизон и 104 орудия.

В ходе кровопролитного сражения Прага была взята. Чтобы избежать лишних жертв уже в самой Варшаве, Суворов в конце штурма лично распорядился ликвидировать плавучий мост через Вислу, связывающий Прагу с польской столицей.

В этот же день к Суворову прибыла депутация магистрата для переговоров о сдаче города. Полководец выдвинул своим условием разоружение мятежных войск, после чего он гарантировал им спокойное возвращение домой. Суворов заверял, что никаких обид населению Варшавы он не допустит. На рассвете 29 октября русские войска вступили в Варшаву.

Из 16 000 человек, взятых в плен при штурме Праги, около 6000 были отпущены по домам.

4 ноября магистрат Варшавы поднес Суворову от имени ее жителей табакерку с лаврами из бриллиантов с надписью «Варшава своему избавителю, дня 4 ноября 1794 года».

За взятие Варшавы Екатерина II произвела Суворова в генерал-фельдмаршалы. В январе 1795 года он был назначен командующим русскими войсками в Польше. На этом посту он пробыл до 7 октября 1795 года, после чего получил приказ императрицы о возвращении в Россию.

В начале 1796 года Суворов был назначен главнокомандующим армией на юго-западе России, состоявшей из двух дивизий. Штаб армии стоял в городе Тульчине. Здесь полководцем были написаны главные страницы его знаменитой «Науки побеждать», основанной на опыте русско-турецких войн и польских походов.

После смерти Екатерины II Суворов вступил в конфликт с ее преемником императором Павлом I и был уволен в отставку. Вначале он выехал в Кобрин, где находилось имение, пожалованное ему покойной императрицей, а затем в село Кончанское (под Боровичами в Новгородской губернии). За Суворовым был учрежден строгий надзор специально присланного чиновника.

В конце января 1798 года из Вены обратились с просьбой направить для войны с республиканской Францией фельдмаршала Суворова. Несомненно, австрийцы хорошо помнили Фокшаны и Рымник – победы, которые были одержаны русско-австрийскими войсками в войне с Турцией, где так ярко блеснул суворовский гений.

Скоро выяснилось, что предложение о направлении в Италию русских войск под командованием Суворова поддерживает и британский двор, и Павлу I не оставалось ничего другого, как вызвать ссыльного полководца из Кончанского и возложить на него главное командование войсками, направленными в Италию. Он даже доверил Суворову своего сына, великого князя Константина, поручив ему учиться военному делу у великого полководца. Павел I не стал стеснять Суворова мелочной опекой, разрешив ему вести войну так, как он сам умеет.

Вечером 14 марта 1799 года Суворов прибыл в Вену, восторженно встреченный ее населением. Он отказался сообщать великому двору и высшему военному совету (гофкригсрату) свои планы относительно ведения войны, сказав, что это можно будет сделать лишь после первой встречи с противником. Венский двор был вынужден присвоить Суворову звание фельдмаршала австрийских войск, передав ему верховное командование над ними.

Значительную часть русского войска представлял 17-тысячный корпус генерала Розенберга, посланный в Италию еще до прибытия к армии Суворова. Остальную часть союзного войска (35 тысяч) составляли австрийцы. Это обстоятельство привело к тому, что Суворов был вынужден считаться с инструкциями, присылаемыми из гофкригсрата, и даже принять составленный им план кампании.

Основной план Суворова, не высказанный гофкригсрату, сводился к вытеснению французских войск за Геную. Затем он предполагал овладеть Миланом и Турином и выступить против армии Макдональда с целью ее последующего разгрома. От Генуи можно было идти на Париж, вторгнувшись в южные провинции Франции. В это же время австрийские войска под командованием эрцгерцога Карла и русские под командованием генерала Римского-Корсакова вытесняли из Швейцарии армию генерала Массена и сдерживали на Рейне армию Журдана.

Союзные войска тремя колоннами продолжали наступление. 10 апреля была взята крепость Брешиа, через которую была установлена связь с австрийскими войсками в Тироле. 12 апреля авангард под командованием князя П.И. Багратиона овладел переправами через реку Ольо, а казаки на плечах противника ворвались в Бергамо. Через два дня союзники подошли к реке Адде, за которой находились главные силы Шерер.

Незадолго до начала переправы через Адду союзных войск Шерер был отставлен, а на его место назначен генерал Моро. Он приказал начать сосредоточение французских войск, пытаясь спасти положение, но было уже поздно. В ночь с 15 на 16 апреля союзники начали переправу. По плану Суворова, часть австрийских войск должна была выйти французам в тыл с целью отрезать им путь к отступлению. Однако этому помешала медлительность австрийцев, и основная часть французских войск отошла.

В течение 15–17 апреля участь Ломбардии была решена, и перед союзниками открылся путь к Милану. В ходе сражения при Адде противник потерял свыше 2,5 тысячи убитыми и ранеными и 5000 пленными.

За победу при Адде Суворов был пожалован бриллиантовым перстнем с изображением российского императора.

21 апреля авангардные отряды союзной армии форсировали реку По и к 26 апреля расположились по ее обоим берегам. Суворов собирал сведения о противнике в надежде объединить войска в случае появления армии Моро или Макдональда.

В эти же дни союзными войсками была взята крепость Пескиера, с овладением которой они полностью контролировали свои коммуникации с Тиролем и Швейцарией. 28 апреля была взята Пицигетоне на реке Адде. После ее взятия тыл союзных войск был надежно обеспечен, и лишь Мантуя пока оставалась блокированной австрийскими войсками.

К началу мая перед союзниками встала новая задача – овладение Турином – крупнейшим городом Северной Италии. Уже 15 мая город был взят. Преследуемый союзниками Моро перешел Апеннины и спустился в Ривьеру Генуэзскую, откуда его и надеялся изгнать Суворов.

4 июня союзная армия двумя колоннами выступила навстречу Макдональду в направлении Пьяченцы. Уже на марше Суворов узнал об авангардных боях австрийских войск, вступивших в соприкосновение с армией Макдональда, и начал всеми силами ускорять движение. К 6 июня главные силы союзных войск вышли к будущему полю сражения при реке Треббии. В ходе трехдневных боев армия Макдональда была разгромлена. Французы потеряли около 18 000 человек убитыми и ранеными.

За победы на реке Треббии Суворову был пожалован портрет Павла I в бриллиантовой оправе.

Несмотря на громкую победу, Венский двор не разрешил Суворову наступательные действия. Почти целый месяц Суворову пришлось оставаться на месте, ожидая капитуляции Мантуи и Александрийской цитадели. Положению помогало лишь то обстоятельство, что деморализованные французские войска, укрывшись за Апеннинами, не были способны к наступательным действиям.

18 июля Мантуя капитулировала. Павел I возвел Суворова в княжеское достоинство с титулом «Италийского».

Казалось, теперь открывались все возможности для наступательных действий войск союзников. Но в это время к остаткам армии Моро, получившим значительные пополнения, приехал новый командующий, генерал Жубер. Моро перемещался на пост командующего Рейнской армии.

Жуберу было приказано открыть наступательные действия. Но он сознавал, что у него для этого было недостаточно сил – всего 45 000 человек. Поэтому он попросил Моро остаться на несколько дней в его войсках, чтобы помочь ему своим опытом. На военном совете было решено двигаться через горы на север, навстречу союзным войскам.

Теперь Суворову уже не было необходимости предпринимать трудный горный поход, чтобы разбить противника на укрепленной позиции. Он расположил союзную армию таким образом, чтобы ее авангарды могли везде встретить противника.

На рассвете 3 августа французские войска подошли к городку Нови и оттеснили стоявший там авангардный отряд князя Багратиона. Выехав в авангардную цепь, Жубер неожиданно обнаружил на Тортонской равнине всю союзную армию, по своей численности значительно превосходившую его армию. Это ставило французские войска под угрозу уничтожения в случае, если бы Жубер продолжил наступление. И командующий решил перейти к обороне, воспользовавшись преимуществом, предоставленным самой местностью.

На следующий день разгорелось сражение при Нови. В самом начале сражения Жубер погиб от случайной пули, и командование армией вновь принял Моро. Сражение за высоты было исключительно кровопролитным. С обеих сторон из строя выбыло до 10 000 человек.

Лишь утром 5 августа союзникам удалось овладеть Нови. Днем капитулировала крепость Серравилле – ключ к Ривьере Генуэзской.

На следующий день русские войска настигли арьергард армии Моро и почти полностью уничтожили его. Но в это же время Суворов получил новое приказание гофкригсрата – прекратить все наступательные действия и вернуться на прежние позиции. Это позволило остаткам армии Моро спастись.

Две недели русская армия отдыхала в лагере при Асте – местечке между Турином и Тортоной. Суворов избрал это место, поскольку оно позволяло в случае возможного возобновления наступления армий Макдональда или Моро с успехом действовать как против одного, так и против другого.

За победу при Нови Павел I удостоил Суворова необыкновенной наградой. Он повелел «отдавать князю Италийскому, графу Суворову-Рымникскому, даже и в присутствие государя, все воинские почести, подобно отдаваемым особе его императорского величества».

Император Франц I не рекомендовал Суворову проводить операции по овладению Ривьерой Генуэзской и предпринимать любые наступательные действия в пределах Франции. Но Суворов и сам понимал необходимость тщательной подготовки к походу на Париж и теперь добивался лишь возможности упрочить свои завоевания, доставив армии зимние квартиры в горах и в пределах Пьемонта.

Но австрийский император потребовал от Суворова окончательно отложить намерение о походе в Ривьеру Генуэзскую, поскольку считал, что французы и сами покинут ее по недостатку продовольствия. В гофкригсрате созрел план избавления от суворовских войск путем направления их в Швейцарию против Гельветической армии генерала Массены.

Летом 1799 года в Швейцарии находились отдельные отряды французских и австрийских войск. Австрийские войска под командованием эрцгерцога Карла имели численное превосходство над французами (78 000 против 65 000), и Суворов не раз просил эрцгерцога перейти в наступление и тем самым облегчить ему освобождение Северной Италии. Но Карл, не имея на это приказа гофкригсрата, продолжал оставаться на месте.

Пассивным положением австрийских войск воспользовался генерал Моро, разбитый при Нови. Он не стал отступать к Ницце, но, восстановив боеспособность своих войск, прикрыл горные проходы из Ривьеры в Пьемонт.

Все это заставило Суворова окончательно отказаться от похода в Ривьеру Генуэзскую и перейти к обороне, начав подготовку к отражению комбинированных ударов французских войск. Но вскоре выяснилось, что французы вновь перешли к обороне.

В начале осени ситуация вновь изменилась в пользу союзных войск. Уже в августе в Швейцарию вошел корпус Римского-Корсакова, начавший занимать оборону севернее Цюриха; туда же готовился вступить корпус принца Конде. Общее соотношение сил также складывалось в пользу союзников. Они имели 102,6 тысячи против 51 тысячи французских войск.

Суворов снова стал думать о походе во Францию. Однако его планы коренным образом отличались от планов гофкригсрата. По замыслам австрийских стратегов, в Северной Италии должны были остаться лишь австрийские войска под командованием фельдмаршала Меласа. Из русских корпусов и корпуса принца Конде создавалась новая армия для действий в Швейцарии. Русские войска по-прежнему должны были быть готовы нанести удар по Франции, но теперь через Франш-Конде. Австрийские войска переходили на Нижний и Средний Рейн. Связь между ними обеспечивала «промежуточная армия».

Суворов понимал опасность ухода войск эрцгерцога из Швейцарии и сделал все возможное, чтобы помешать этому. Но тот имел повеление гофкригсрата сразу же после прибытия корпуса Римского-Корсакова вывести из Швейцарии все войска до последнего солдата. Лишь корпус Готце (22 000) временно оставался до прихода Суворова в Швейцарию. Теперь силы изменялись не в пользу союзников; корпус Римского-Корсакова оказывался в опасном положении. Это побуждало Суворова к скорейшему вступлению в Швейцарию. Он опасался не только за корпус Римского-Корсакова, но и за свои собственные войска, поскольку понимал, что в противном случае австрийцы могут прекратить их снабжение продовольствием.

7 сентября Суворов сдал командование армией Меласу и сообщил Францу I об окончании последних приготовлений к походу в Швейцарию.

Чтобы облегчить движение своих войск, он приказал отправить все обозы и полевые орудия кружным путем через Милан и далее к Шафгаузену.

Обеспечение русских войск продовольствием и транспортными средствами возлагалось на Меласа. Уже в Таверно Суворова ожидали провиант на 12 суток и мулы для перевозки вьюков и горных орудий. Однако по прибытии в Таверно мулов обнаружить не удалось. Лишь спустя четыре дня вместо ожидаемых 1500 пришло лишь 650 мулов. Вьюки также не были заготовлены. Пришлось на пять дней задержаться в Таверно и самостоятельно начать подготовку к походу.

Утром 21 сентября русская армия двинулась в северном направлении. За трое суток по горным перевалам было пройдено около 75 километров.

Первым серьезным препятствием на пути русских войск стал перевал Сен-Готард, обороняемый дивизией генерала Лекурба. Эти силы контролировали единственную дорогу, ведущую через перевал, держа ее под обстрелом.

По плану Суворова, атака французских позиций на Сен-Готарде должна была вестись как с фронта войсками корпуса Дерфельдена, так и с тыла – авангардом князя Багратиона. Несмотря на упорное сопротивление противника, к вечеру 24 сентября русским войскам удалось овладеть перевалом и вступить в Госпиталь. Одновременно корпус Розенберга, двигавшийся параллельно с корпусом Дерфельдена, вступал в Урзери. Утром обе колонны соединились и двинулись к Швицу единственной дорогой, идущей вдоль реки Рейс, а затем через туннель Урнер-Лох. При выходе из туннеля дорога вела к каменному Чертову мосту.

Несмотря на краткость этого маршрута – 25 километров, – он представлял значительные трудности, поскольку сама местность давала существенные преимущества обороняющимся. Но и такая преграда, как Урнер-Лох, была преодолена русскими войсками. Противнику даже не помогло то обстоятельство, что Чертов мост оказался разрушен. Русские солдаты наскоро заделали провал, перекинув через него найденные бревна. По ним через Чертов мост перешла вся армия.

В течение шести суток противник был выбит из Южной Швейцарии. Но уже в Альтдорфе Суворов понял, что дорог по берегам Люцернского озера, о которых ему сообщали австрийцы, не существует. Все суда для переправы через озеро были уведены французами.

Чтобы в кратчайший срок добраться до Швица, где намечалось соединение всех союзных войск, Суворов решил через горный хребет Росток выйти в Муттенскую долину, откуда к Швицу вела прямая дорога.

Авангард армии составлял отряд князя Багратиона. За ним двигались корпус Дерфельдена и бригада Ауфенберга. В арьергард для прикрытия тыла был выделен корпус Розенберга.

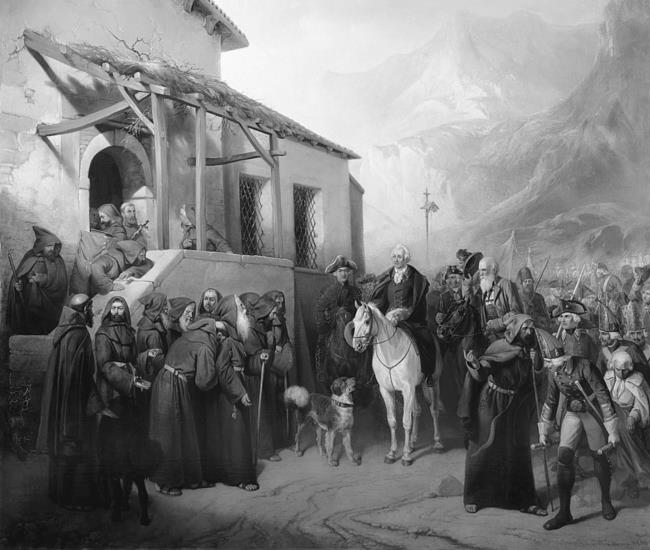

Фельдмаршал А.В. Суворов на вершине Сен-Готарда 13 сентября 1799 года.

Художник А.И. Шарлемань. 1855 г.

На рассвете 27 сентября суворовские войска начали переход Ростока. В Муттенской долине путь русской армии преграждал французский отряд, выдвинутый со стороны Швица. В ходе обходного маневра князя Багратиона французы были окружены и сложили оружие.

Арьергард Розенберга также отразил у Альтдорфа две атаки дивизии Лекурба и затем беспрепятственно двинулся вслед за вьючным обозом.

В течение 27–30 сентября в Муттенской долине собралась большая часть русской армии. Здесь суворовским войскам предстояло соединиться с корпусом Римского-Корсакова, отрядом Готца и другими австрийскими войсками.

Но за день до прихода суворовских войск в Муттенскую долину численно превосходившие силы под командованием Массены разгромили корпус Римского-Корсакова у Цюриха, отбросив его к Шафгаузену. Одновременно дивизия Сульта, перешедшая Линт, разбила войска Готце. Австрийский отряд отступил за Рейн.

Удостоверившись в поражении корпуса Римского-Корсакова, Суворов созвал военный совет, на котором изложил общую обстановку, сложившуюся в результате предательских действий Венского двора. На военном совете было решено пробиваться через Брагель к Гларису на северо-восток.

В результате двухдневных боев в Клентальской долине противник был оттеснен к северу, что в свою очередь дало возможность главным силам русской армии прорваться через Брагель.

30 сентября семитысячный арьергард Розенберга был атакован в Муттенской долине 15-тысячным отрядом, возглавляемым самим Массеной. Однако подавить своим численным превосходством русские войска тот не смог. Более того, в ходе одной из атак Массена сам чуть не попал в плен, будучи сбит русским солдатом с коня. Французы, не добившись победы, отступили к Швицу. На следующий день Массена попытался возобновить наступление, но потерпел еще более серьезное поражение.

Получив приказ Суворова следовать на соединение с главными силами армии, Розенберг принял меры к скрытному прорыву своих войск. Он отправил в Швиц распоряжение с требованием местным властям заготовить продовольствие на 120-тысячный отряд, который на следующий день вступит в город. Массена сосредоточил на позиции у Швица все свои силы и стал поджидать корпус Розенберга. Но 3 октября он смог лично убедиться, что в Муттенской долине нет русских войск.

4 октября корпус Розенберга прибыл в Гларис, где уже были сосредоточены основные силы армии Суворова.

Двигаться через Нефельс и Моллис к Саргансу Суворов не мог, поскольку этот путь был прикрыт крупными силами французских войск. Русский полководец не мог рисковать армией, ослабленной непрерывными боями. Оставался иной путь, хоть и свободный от противника, но еще более трудный – через хребет Паникс на Илану.

В ночь на 5 октября армия Суворова выступила из Глариса и двинулась по узкой горной дороге на юг.

Авангард возглавил М.А. Милорадович, арьергард – князь Багратион.

На пути русские войска не встречали противника, но противником в этом походе стала сама природа. Снег заносил дороги, мороз сковывал льдом мокрую одежду. Дров в обозах для обогрева также не было. Главным силам русского войска пришлось провести ночь на вершине хребта. С рассветом армия начала спуск по ледяным склонам Паникса.

В это же время арьергард князя Багратиона продолжал удерживать французов у Глариса и отражать их атаки. К 7 октября армия сосредоточилась у деревни Паникс, где был сделан привал. После двухдневного отдыха в городе Кур армия двинулась долиной Рейна к Фельдкирху, куда и прибыла 12 октября. Здесь армия Суворова расположилась лагерем.

Швейцарский поход 1799 года стал венцом полководческой деятельности Суворова. В ходе его были продемонстрированы образцы авангардных и арьергардных боев, обходов позиций противника. Швейцарский поход 1799 года был одним из первых горных походов русской армии, в котором она показала, что перед ней нет непреодолимых препятствий. По выражению Суворова, «русский штык прорвался сквозь Альпы».

8 ноября Павел I присвоил Суворову звание генералиссимуса российских войск. Военной коллегии повелевалось вести переписку с генералиссимусом князем Италийским графом Суворовым-Рымникским «сообщениями, а не указами».

Еще во время перехода из Кура в Фельдкирх Суворов сообщил эрцгерцогу Карлу свой новый план удара по армии Массены. В течение трех дней он ждал, но так и не дождался ответа от австрийского главнокомандующего.

15 октября Суворов выступил из Фельдкирха и только в Линдау получил два письма эрцгерцога Карла. В ответном послании австрийский главнокомандующий, не соглашаясь с планом Суворова, предлагал свой собственный, в котором главную роль по-прежнему должны были играть русские войска при вспомогательном значении австрийских. Понимая, что такой план может вовлечь русские войска в новую катастрофу, Суворов сообщил эрцгерцогу о невозможности вести наступление по его плану.

18 октября военный совет армии принял решение о том, что «кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды, чего ради наступательную операцию не производить…».

После соединения суворовских войск с корпусами Римского-Корсакова и принца Конде численность русской армии равнялась 35 тысячам человек.

В конце октября войска Суворова вышли в Баварию, а 8 ноября сам генералиссимус прибыл в Аугсбург, где разместил свою главную квартиру. Между тем произошел разрыв военного союза между Россией и Австрией, и Суворов получил приказ Павла I готовить армию к возвращению в Россию.

20 декабря русские войска прибыли в Прагу, восторженно встреченные местным населением. Здесь Суворов получил письмо Франца I с просьбой отложить возвращение русской армии на родину, поскольку он надеялся, что Павел I изменит свое решение о выходе из военного союза.

Русский император соглашался восстановить военный союз с Австрией, но выдвинул два условия: смещение главного виновника бедствий русских войск в Швейцарии барона Тугута с поста главы правительства и возвращение тронов главам королевских домов Италии. Суворов получил приказ Павла I оставить армию на месте стоянки и заняться восстановлением ее боеспособности.

Но уже в конце 1799 года Павел I окончательно убедился, что его бывшие союзники стремятся использовать русскую армию для достижения собственных целей. Он принял решение о неучастии в новой антифранцузской коалиции. Немалую роль при этом сыграло и сближение с Наполеоном Бонапартом, ставшим первым консулом Франции.

Все это подвигло русского императора отдать Суворову окончательный приказ о возвращении армии в Россию. В конце января 1800 года суворовские войска двумя колоннами двинулись к русским границам.

Уже в Кракове Суворов сдал командование Розенбергу и в сопровождении князя Багратиона выехал в Петербург, где его ожидал Павел I. Однако в пути его настигла болезнь. Суворов вынужден был остановиться в своем кобринском имении. Император по-прежнему продолжал проявлять к Суворову внимание и прислал к нему своего лейб-медика И. Вейкарта.

Суворов почти поправился и вновь поспешил в столицу, где ему готовилась триумфальная встреча с отданием всех подобающих почестей. Но неожиданно все приготовления были отменены, и Суворов оказался в новой опале.

Последнее испытание окончательно подорвало силы Суворова и содействовало обострению его болезни. Почти месяц он пробыл в пути, останавливаясь для отдыха в Вильно и Риге. Вечером 1 мая его карета въехала в Петербург. Но вместо ожидаемого триумфа в столице его встретили лишь наиболее близкие друзья и родные.

Суворов остановился в доме на Крюковом канале у своего племянника Д.И. Хвостова и сразу слег в постель. Болезнь все более обострялась, и 17 мая 1800 года в 15 часов Суворов скончался.

Назад: Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739–1791)

Дальше: Репнин Николай Васильевич (1734–1801)