Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Последний вылет генерала Полбина

Дальше: Цена потерь

Блицкриг на востоке

Еще на Ялтинской конференции стран – участниц антигитлеровской коалиции, проходившей в феврале 1945 года, главы США и Великобритании добились от Сталина окончательного согласия вступить в войну с Японией через три месяца после победы над Германией. В обмен за это СССР должен был получить южный Сахалин и Курильские острова, потерянные Россией после Русско-японской войны 1904–1905 гг.

Стоит отметить, что на момент Ялтинской конференции между Советским Союзом и Японией действовал Пакт о нейтралитете, подписанный в 1941 г. сроком на 5 лет. Поэтому в апреле сорок пятого Советский Союз объявил об одностороннем расторжении пакта, на том основании, что Япония была союзницей Германии. А 8 августа послу Японии в Москве ровно в 17 часов вручили документ, в котором говорилось о начале русско-японской войны 9‐го числа. Хитрость заключалась в том, что из-за значительной разницы во времени до начала наступления советских войск оставался всего один час.

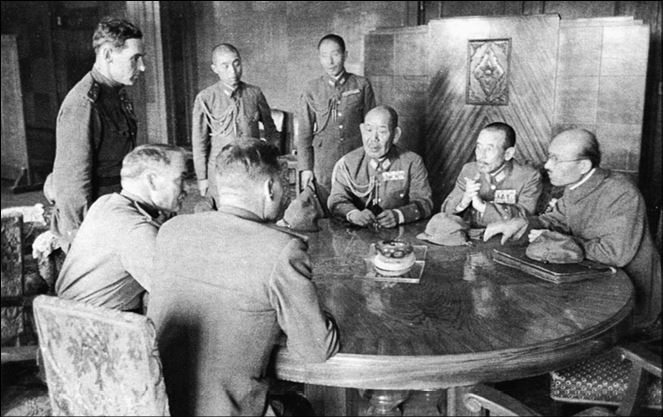

Переговоры советского командования с представителями штаба Квантунской армии об условиях капитуляции японских войск

Все сосредоточенные на Дальнем Востоке войска (главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Василевский) были объединены в три фронта: Забайкальский (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 1‐й Дальневосточный (Маршал Советского Союза К.А. Мерецков) и 2‐й Дальневосточный (генерал армии М.А. Пуркаев). Всего в трех фронтах насчитывалось 4 танковых и механизированных корпуса, 76 дивизий, более 1 миллиона 600 тысяч человек, свыше 27 тысяч орудий и минометов, свыше 700 реактивных минометных установок, свыше 5000 танков и САУ, свыше 3700 самолетов. Сухопутную границу СССР прикрывал 21 укрепленный район.

К проведению операции были также привлечены: Тихоокеанский флот (адмирал И.С. Юмашев), Амурская военная флотилия (контр-адмирал Н.В. Антонов), а также войска Приморского, Хабаровского и Забайкальского пограничных округов.

Основой стратегической группировки японских войск являлась Квантунская армия (главнокомандующий генерал О. Ямада), в состав которой входили 1, 3 и 17‐й (с 10 августа) фронты и 4‐я отдельная армия. Всего в группировке насчитывалось 31 пехотная дивизия, 11 пехотных и 2 танковые бригады, бригада смертников, несколько отдельных частей, 2‐я и 5‐я (с 10 августа) воздушные армии. Сунгарийская военно-речная флотилия. Главнокомандующему Квантунской армией подчинялись и марионеточные войска армии Маньчжоу-Го в составе 2 пехотных, 2 кавалерийских дивизий, 12 пехотных бригад, 4 отдельных кавалерийских полков. Кроме того, ему также подчинялись армия Внутренней Монголии под командованием князя Де Вана (4 пехотных дивизии) и Суйюаньская армейская группа (5 кавалерийских дивизий и 2 кавалерийских бригады). Всего в войсках противника насчитывалось свыше 1 миллиона 320 тысяч человек, 6260 орудий и минометов, 1155 танков, 1900 самолетов, 25 кораблей. Треть войск вражеской группировки располагалась в приграничной зоне, главные силы – в центральных районах Маньчжурии. У границ с Советским Союзом и МНР имелось 17 укрепленных районов (8000 долговременных огневых сооружений).

«Если бы правящие круги Японии проявили благоразумие и ответили согласием на предложение о капитуляции, содержавшееся в Потсдамской декларации от 26 июля, все сложилось бы иначе», – приоткроет завесу тайны в своих мемуарах маршал К.А. Мерецков.

К слову сказать, даже после применения США атомных бомб по городам Хиросима и Нагасаки Япония не собиралась капитулировать. Если бы Советский Союз не вступил в эту войну, основные силы Квантунской армии могли быть сосредоточены против Америки. В таком случае боевые действия могли продлиться еще два года. А ведь в августе 1945‐го японские вооруженные силы насчитывали в общей сложности около 7 миллионов человек, 10 тысяч самолетов и 500 боевых кораблей. Силы же США и их союзников были значительно слабее.

Маньчжурская операция началась 9 августа 1945 года в час ночи по хабаровскому времени. Как свидетельствует генерал М.А. Гареев, «это затрудняло ориентировку и действия войск, но вместе с тем способствовало скрытности. Передовые батальоны в сопровождении пограничников без открытия огня бесшумно перешли границу и в ряде мест овладели долговременными оборонительными сооружениями врага еще до того, как японские расчеты успели их занять и открыть огонь. Это создало условия для быстрого продвижения главных сил дивизий первого эшелона в глубину обороны противника».

Многие участники той войны отмечают, как войска противника не просто не смогли задержать наступление советских фронтов, но были рассечены мощными фронтальными и фланговыми ударами. Японское командование никак не ожидало столь высоких темпов наступления и такой стремительности. Но как поясняет маршал А.М. Василевский, такие темпы «стали возможны лишь благодаря тщательно продуманной группировке войск, знанию природных особенностей местности и характера системы обороны огня на каждом операционном направлении, широкому и смелому использованию танковых, механизированных и конных соединений, внезапности нападения, высокому наступательному, решительным до дерзости и исключительно умелым действиям, отваге и массовому героизму воинов…»

«В течение первой же недели войны 1‐й Дальневосточный, сломив ожесточенное сопротивление противника, полностью преодолел многочисленные укрепленные районы, разгромил основные силы сосредоточенных там японских войск и приближался к линии Харбин – Чанчунь. Отлично наступали и два других фронта, особенно Забайкальский. Японское командование всюду потеряло управление войсками. Обстановка для Квантунской армии складывалась крайне неблагоприятная. Правящие круги Японии оказались перед фактом полного военного поражения», – вспоминает К.А. Мерецков.

Генеральный штаб в свою очередь заботился о том, чтобы темпы наступления не снижались. Генерал Штеменко вспоминал: «Нельзя было позволить противнику прийти в себя и организовать стойкую оборону». Но в целом, «действия наших войск не давали повода для беспокойства. Уже 12 августа главные силы механизированных корпусов 6‐й гвардейской танковой армии перевалили через Большой Хинган и вырвались на Маньчжурскую равнину. Важнейший естественный рубеж, где японцы могли оказать упорное сопротивление, остался позади. Предстояло продолжать движение на тех же скоростях к центру Маньчжурии, к “объекту № 1”, как тогда называли Мукден. С падением Мукдена вся оборона японцев в Маньчжурии оказалась бы разрушенной».

Желая избежать полного поражения, Япония пыталась маневрировать и политическими методами. Генерал Штеменко вспоминает, как «14 августа, когда советские армии, преодолев тайгу, горы и пустынные степи, стремительно ринулись по Маньчжурской равнине, оно объявило о своем решении принять условия Потсдамской декларации и капитулировать перед союзниками. Однако никаких конкретных приказов на сей счет Квантунской армии, а также другим войскам и флоту не последовало. По донесениям с фронтов, японские дивизии и гарнизоны продолжали борьбу».

Генштаб доложил о сложившейся обстановке Верховному Главнокомандующему. Сталин отнесся к этому довольно спокойно, приказал нам выступить в печати с разъяснением фактического положения на фронтах, а войскам дать указание – продолжать активные боевые действия, пока не состоится безоговорочная капитуляция противника.

16 августа газеты опубликовали сообщение за подписью А.И. Антонова. Начальник советского Генерального штаба разъяснял, что заявление японского императора о капитуляции Японии является только общей декларацией. «Приказ вооруженным силам о прекращении боевых действий еще не отдан, и японские вооруженные силы по-прежнему продолжают сопротивление. Следовательно, действительной капитуляции вооруженных сил Японии еще нет. Капитуляцию вооруженных сил Японии можно считать только с того момента, когда японским императором будет дан приказ своим вооруженным силам прекратить боевые действия и сложить оружие и когда этот приказ будет практически выполняться…»

«А тем временем наступление наших войск развивалось по плану. Не имея возможности остановить его, командование Квантунской армии вынуждено было отдать распоряжение о прекращении боевых действий. Однако и на сей раз не обошлось без хитроумных уловок: в распоряжении том ни слова не говорилось о сдаче войск в плен. Как показал генерал У. Микио, текст, переданный в войска, гласил: “По повелению императора военные действия прекратить”. И больше никаких уточнений, хотя японские солдаты и офицеры годами воспитывались на так называемых самурайских традициях, не допускавших сдачи в плен. Избегая же пленения, они, естественно, продолжали сопротивляться. Мало того, на некоторых участках фронта имели место даже контрудары.

17 августа главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке обратился по радио к командующему Квантунской армией с категорическим требованием – обязать все японские гарнизоны сложить оружие и сдаться в плен. Дальнейшие увертки были уже невозможны. 18 августа японское командование отдало приказ о капитуляции и поставило об этом в известность А.М. Василевского. Но и после того в различных районах Маньчжурии бои продолжались, а на Курильских островах и Сахалине борьба только разгоралась.

Чтобы ускорить фактическую капитуляцию японских войск и предотвратить ненужное кровопролитие, было решено высадить воздушные десанты в ключевых пунктах расположения противника – Харбине, Гирине, Мукдене, Чанчуне и некоторых других городах Маньчжурии и Кореи.

18 августа после 17 часов с аэродрома Хороль поднялись в воздух и взяли курс на Харбин самолеты с первой группой десантников в 120 человек под командованием подполковника Забелина. Десант имел задачу: захватить аэродром и другие важные военные объекты, обеспечить сохранность мостов на Сунгари и удержать их до подхода главных сил 1‐го Дальневосточного фронта. С первым эшелоном десанта следовал заместитель начальника штаба фронта генерал-майор Г.А. Шелахов, назначенный особоуполномоченным Военного совета. В обязанности его входило – предъявить командованию японских войск в Харбине ультиматум о капитуляции и продиктовать ее условия. Точных данных о положении в городе и располагавшемся там советском консульстве не имелось. Было лишь известно, что на Харбин откатывались понесшие поражение под Муданьцзяном главные силы 1‐го фронта Квантунской армии, весьма значительные по численности.

Тем не менее советский десант в 19 часов приземлился на Харбинском аэродроме и в считанные минуты занял всю его территорию. Вскоре туда прибыл в сопровождении нескольких офицеров начальник штаба Квантунской армии генерал X. Хата. Он доложил особоуполномоченному, что японские части в зоне Харбина дезорганизованы и штабом почти не управляются. Г.А. Шелахов потребовал безоговорочной их капитуляции…»

С 19 августа японские войска начали капитулировать. Военные действия подходили к концу. Но только 2 сентября представители японского правительства были вынуждены подписать Акт о безоговорочной капитуляции, церемония подписания которого состоялась на американском линкоре «Миссури». Этот день и принято считать датой окончания Второй мировой войны.

Назад: Последний вылет генерала Полбина

Дальше: Цена потерь