Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Как работал институт представителей ставки

Дальше: Как СССР помог союзникам открыть второй фронт

Распятие советского солдата

23 июня 1944 года войска 3‐го Белорусского фронта перешли в наступление по плану операции «Багратион», нанося одновременно два мощнейших удара: в направлении Богушевска и Орши. И если первый был освобожден 25 июня, то второй, прикрывавший пути от «Смоленских ворот» на Минск, оказался крепким орешком.

Во-первых, здесь держал оборону самый боеспособный гарнизон противника, который поддерживали полсотни самоходных орудий. Во-вторых, важнейший узел немецкой обороны имел несколько оборонительных полос общей глубиной до 30 километров. Оршу опоясывали оборонительные сооружения внешнего обвода, имевшего до трех линий траншей. В-третьих, позиции севернее города занимала одна из сильнейших немецких дивизий под командованием генерал-лейтенанта Траута. Как вспоминал военный переводчик С.М. Верников, «о Гансе Трауте в гитлеровской армии говорили, что он “мастер обороны”, “железный генерал”. А сам Траут хвастливо заявлял: “Пока я под Оршей – Германия может быть спокойна”. В траншеях 78‐й штурмовой висели таблички: “Где стоит Траут – русские не пройдут”».

К слову сказать, дивизия Траута была сформирована в августе 1939 года в Штутгарте, участвовала во вторжении во Францию и с лета 1940‐го находилась на оккупированных территориях. Весной 41‐го ее перебросили на Восточный фронт в состав группы армий «Центр», где она благополучно продвигалась к Москве, пока не была остановлена 3 декабря. В начале января ее отбросили к Гжатску, и в дальнейшем она сражалась на линии Ржев – Вязьма, где понесла весьма тяжелые потери. В начале 1943‐го ее переименовали в штурмовую дивизию и именно тогда на ее эмблеме появился стальной кулак вместо Ульмского собора (первыми солдатами были жители Баден-Вюртемберга). До Орши дивизия Траута сменила несколько армий, принимала участие в Курской битве и отступала…

22 июня началась мощная артиллерийская подготовка, которая продолжалась 140 минут. Затем грянул залп «катюш», и 26‐я гвардейская стрелковая дивизия 11‐й гвардейской армии перешла в наступление. Однако за два дня кровопролитных боев успеха не было. Непроходимые болота, минные поля и бесконечные траншеи с проволочными заграждениями стали поистине непреодолимой преградой. Что и говорить, если сам Гитлер называл эти оборонительные линии «неприступным гарнизоном». Вот тогда и встал вопрос об организации танкового десанта с задачей атаковать оборону противника во фланг и тыл, овладеть деревней Шалашино и перерезать шоссе Минск – Москва.

В штурмовую группу пехоты 77‐го гвардейского полка брали только добровольцев. Так в строю десантников оказался восемнадцатилетний паренек Юра Смирнов с вполне обычной биографией. Родился 2 сентября 1925 года в Костромской области. До призыва окончил школу и ремесленное училище, работал сварщиком на автозаводе в Горьком. Осенью 1942 года под Сталинградом погибает отец Юрия – красноармеец Василий Аверьянович Смирнов, а в 1943‐м на фронт уходит и он сам: запасной стрелковый полк, звание младшего сержанта, участие в боях, ранение, госпиталь и снова бои…

В ночь с 24‐го на 25‐е июня десантники, обвешанные патронными сумками и гранатами, заняли свое место на броне и двинулись вперед. Под прикрытием артиллерии и темноты тридцатьчетверки, преодолев болотистую местность, смяли несколько пулеметных точек и противотанковых пушек врага и устремились к магистрали Москва – Минск. Здесь у шоссе возле деревни Шалашино Юрий Смирнов и пропал… Только позднее выяснилось: сбитый шальной пулей с брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино…

Вместе с первыми бойцами, прорвавшими оборону противника в районе деревни Шалашино, оказался комсорг батальона 79‐го гвардейского стрелкового полка старший лейтенант Петр Кустов. Вот его свидетельство: «Я, находясь в боевых нарядах своего полка, прорвавшего оборону немцев вблизи деревни Шалашино Дубровинского района Витебской области, проходя через немецкие позиции, зашел в один из немецких блиндажей. Блиндаж представлял собой просторное помещение, стены его были обиты струганными досками, посередине стоял большой стол, стены были увешаны плакатами, среди них два портрета Гитлера. Взглянув на правую стену, я увидел прислоненного, как мне показалось, человека, обнаженного, с раскинутыми в сторону руками. Подойдя ближе, я разглядел, что человек этот прибит гвоздями к доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной крестовине из досок, одна доска проходила вдоль спины, а вторая поперек, на высоте плеч. Так что получился крест. Руки человека были прибиты к этому кресту гвоздями. Гвозди были большие и загнаны по самые шляпки.

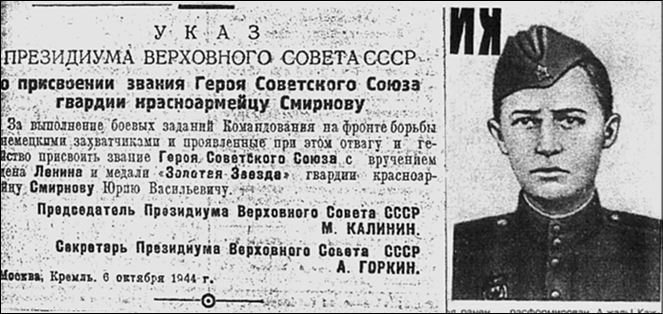

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Ю.В. Смирнову звания Героя Советского Союза. 6 октября 1944 г.

Два гвоздя торчали во лбу, представляя собой костыли без шляпок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз. Ноги распятого были пробиты гвоздями со шляпками в подъеме. Ноги были в носках, а весь труп раздет и почернел видимо от ударов. На груди виднелись разрезы и ножевые раны. Лицо распухло. Оно было обезображено ударами холодного оружия. Оглядев помещение внимательней, я увидел на столе красноармейскую книжку и раскрытый комсомольский билет. Я прочитал эти документы и установил, что они принадлежат гвардии рядовому Ю.В. Смирнову 1-го батальона 77-го гвардейского стрелкового полка….»

25 июня 1944 года подвиг Смирнова был зафиксирован документально: «Мы, нижеподписавшиеся, комсорг полка гвардии старший лейтенант Соколов Семен Герасимович; комсорг 2‐го батальона гвардии старший лейтенант Кустов; старший лейтенант Ахмеджанов Карим; гвардии капитан Климов Иван Иванович; гвардии рядовые Конев и Кшоркин, составили настоящий акт о нижеследующем.

В 4.00 25 июня во время наступления на деревню Шалашино Оршанского района наш 1‐й стрелковый батальон участвовал в десанте по занятию деревни. Гвардии рядовой Юрий Васильевич Смирнов упал с танка, будучи ранен, и был захвачен немцами.

Немцы учинили ему допрос с пытками. И когда комсомолец Смирнов, выполняя присягу, ничего не сказал, немцы распяли его на стене блиндажа. Гитлеровцы забили два гвоздя в ладони рук, вытянув руки в горизонтальное положение, по одному гвоздю в каждую ладонь, а также было забито в подъемы ног по одному гвоздю. Кроме того, два гвоздя были забиты в голову. Смирнову нанесены четыре кинжальных ранения в грудь и два в спину. Голова и лицо побиты холодным оружием…»

Оршу освободили 27 июня, а 6 октября 1944‐го Юрию Васильевичу Смирнову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза (прежде солдата наградили орденом Отечественной войны 1‐й степени – приказ 8 гв. СК № 59/н от 05.08.1944). При этом в наградном представлении, подписанном командиром полка 21 августа 1944 г., по какому-то недоразумению воинское звание Смирнова было указано неверно: «гв. красноармеец». Ошибку исправили только тридцать четыре года спустя.

Не секрет, что поражение немецких войск в Белоруссии летом 1944 года оказалось самым тяжелым за всю войну. 17 июля в Москве состоялся показательный марш немецких пленных. По Садовому кольцу и другим улицам Москвы прошли около 57 600 немецких солдат и офицеров. Эту серо-зеленую, грязную массу возглавляли 19 немецких генералов. С тростью и плащом шел среди них и генерал-лейтенант Ганс Траут. Командира 78‐й штурмовой дивизии взяли в плен в деревне Смеловичи 6 июля. На допросе он показал:

«…Моя дивизия занимала оборону южнее Орши, западнее села Шалашино. Перед полуночью мне доложили о прорвавшейся группе советских танков. Я немедленно выслал несколько групп автоматчиков с приказом взять пленного. Через некоторое время в мой штабной блиндаж доставили десантника, он был ранен.

Вопрос: Этим десантником был гвардии рядовой Юрий Смирнов?

Ответ: Да, его фамилия была Смирнов.

Вопрос: Сколько времени продолжался допрос?

Ответ: До утра. До того времени, когда мне доложили, что танковый десант перерезал шоссе Минск – Москва, командир 256-й пехотной дивизии барон Вьюстенгаген убит, его дивизия разбита, а остатки сдаются в плен.

Вопрос: Что вы узнали из допроса?

Ответ: Ничего. Русский солдат ничего не сказал. Мы возлагали на допрос большие надежды, если бы узнали, куда идут танки и сколько их, мы бы организовали отпор. Мы бы спасли важную стратегическую магистраль Орша – Минск, и кто знает, как бы повернулась Оршанская операция, во всяком случае, я не был бы военнопленным.

Вопрос: Что стало с Юрием Смирновым?

Ответ: Во время допроса он умер.

Вопрос: Какими методами пользовались вы при допросе?

Ответ: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос».

Осенью 1947 года Ганс Эмиль Юлиус Людвиг Карл Траут предстал перед военным трибуналом Белорусского военного округа в Бобруйске, где был осужден за военные преступления и приговорен к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Но ему повезло, в октябре 1955‐го его освободили и передали ФРГ.

Умер генерал Траут в декабре 1974 года в возрасте 79 лет. Но до сих пор так никто и не ответил на вопрос, почему гвардии младшего сержанта Смирнова пытали распятием? Всем известно, как немцы расстреливали, вешали, жестоко пытали советских военнопленных, партизан и граждан, но чтобы вот так… Однако не спешите с выводами.

«Христиане осеняют себя крестным знаменем, когда молятся, когда вспоминают о Боге…, – рассказывает нам писатель, богослов, философ А.В. Кураев. – Но крестное знамя стало для нас привычным: мы часто осеняем себя этим спасительным знаком, забывая о том, что за ним стоит. Когда мы говорим о том, что Христос спас нас через свой крест… все-таки за словом “распятье” мы почти разучились слышать тот ужас, который за ним стоит…» И это действительно так, но продолжим: «Цицерон, античный ритор, писатель, неслучайно говорил, что распятье – это самая страшная из казней, которую выдумало человечество за всю свою историю. Когда христианство стало господствующей религией в Римской империи в IV веке, людей перестали распинать. Это было первое непосредственное влияние христианства на общество – эта казнь ушла в прошлое.

XX век – век, который слишком во многих отношениях вновь вернул нас в дохристианское варварство. Он напомнил людям и о том, что значит распятье. Распинали людей в нацистских лагерях, немецких. И, поскольку немцы – педанты, они не просто распинали людей – они вели медицинские журналы: книги, которые показывали, что происходит с человеком, что он чувствует, когда его распинают».

А.И. Ракитин в «Загадочных преступлениях прошлого» особо подчеркивает, что римляне широко использовали распятие как средство казни мятежников. А уж они знали, «что делали. Они вполне могли отрубить пленникам головы или, скажем, повесить их. Но они предпочитали распятие всем другим видам казни прежде всего из-за огромной силы его психовизуального воздействия. Раб, увидевший другого раба на кресте, уже никогда не поднимет восстания…»

Известно, что фашисты в годы войны казнили на кресте партизан и евреев. Но в случае с Юрием Смирновым это был заключительный этап войны, когда немецкие войска отступали по всем фронтам. Проигрывая, они зверели, словно в агонии. Отсюда и родилось предпочтение распятия «всем другим видам казни» уже к советскому солдату. И ведь действительно: «прежде всего из-за огромной силы его психовизуального воздействия».

Назад: Как работал институт представителей ставки

Дальше: Как СССР помог союзникам открыть второй фронт