Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Прохоровское сражение

Дальше: «Неклассическая стратегическая операция»

Почему Сталин отобрал орден?

16 ноября 1943 года Сталин подписал приказ Народного комиссара обороны № 00142, в котором говорилось:

«1. Приказ командующего 1‐м Прибалтийским фронтом от 29 октября 1943 года… о награждении правительственными наградами работников редакции фронтовой газеты отменить. Выданные ордена и медали – отобрать.

2. Пункт приказа Военного совета 1‐го Прибалтийского фронта от 24 сентября о награждении редактора газеты "Вперед на врага" полковника Кассина как незаконный – отменить. Выданный Кассину орден Отечественной войны отобрать.

3. Разъясняю генералу армии тов. Еременко, что ордена и медали установлены правительством для награждения отличившихся, в борьбе с немецкими захватчиками бойцов и офицеров Красной Армии, а не для огульной раздачи кому попало…

4. Редактора газеты полковника Кассина… снизить в воинском звании до подполковника и назначить на меньшую работу…»

К слову сказать, Статут ордена Отечественной войны II степени (учрежденного 20 мая 1942 года), в котором были конкретизированы подвиги военнослужащих для родов войск в различных видах боевой деятельности, предусматривал двадцать пять различных ситуаций. И в нем действительно нет ничего такого, чтобы можно было бы даже «подогнать» под редактора фронтовой газеты. Не подходил для него и самый простейший на вид пункт: «Кто организовал бесперебойное материально-техническое обеспечение части, соединения, армии и тем самым способствовал успеху части, соединения».

Более того, если отмена пункта приказа о награждении вполне понятна, то совершенно непонятно еще одно наказание редактора газеты «Вперед на врага»: понижении его в воинском звании. В сущности, виноват-то не Кассин, а командующий 1‐м Прибалтийским фронтом генерал армии Еременко, который и наградил полковника. Но здесь уже история поинтересней…

Несколько лет назад с этой историей разбирался В. Мороз. И вот что он пишет: «В июле 1942 года Николая Кассина выдвинули на пост редактора газеты Калининского фронта “Вперед на врага”. С командующими этим фронтом генерал-полковником И.С. Коневым, а затем генерал-полковником М.А. Пуркаевым у ответственного редактора отношения были чисто деловыми, встречи и беседы мимолетными, случайными. А вот член военного совета фронта генерал-лейтенант Д.С. Леонов читал газету от корки до корки и всегда находил упущения, корил даже за орфографию. Те или иные замечания, указания, предложения Кассин принимал почти ежедневно. Правда, они никогда не касались стихов, в которых редактор лично воспевал подвиги бойцов и командиров фронта. По части поэзии, особенно лирики, Дмитрий Сергеевич Леонов экспертом себя не считал.

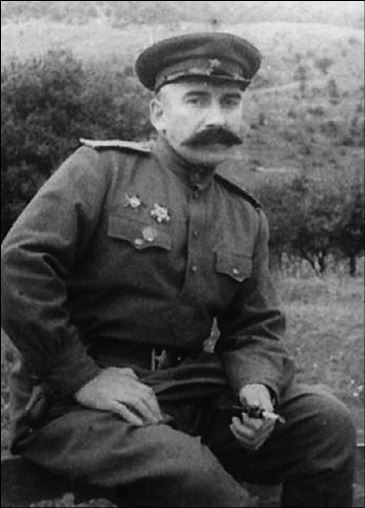

Н.С. Кассин

Полковник Кассин, думается, с облегчением перевел дыхание, когда в апреле 1943 года в командование фронтом вступил А.И. Еременко. Уж он-то, герой Сталинграда, редактора, с которым начинал войну, в обиду не даст.

И действительно, у Андрея Еременко, получившего в августе 1943 года звание генерала армии, отношения с Николаем Кассиным сложились самые дружеские. Скорее даже не как с редактором печатного органа фронта, а как с поэтом. Дело в том, что Андрей Иванович в госпитале, где лечился после ранения, начал писать поэму “Сталинград” и в полной мере ощутил: подчинять своей воле слова труднее, чем войска. Совершенствуя текст, командующий по вечерам усмирял непослушные рифмы вместе с Кассиным. Д.С. Леонову особые отношения Еременко с ответственным редактором не нравились: Кассин, полагал он, стал меньше заботиться об уровне публикаций в газете.

Когда А.И. Еременко предложил военному совету 1‐го Прибалтийского фронта наградить ответственного редактора газеты и лучших работников редакции орденами и медалями, Д.С. Леонов это предложение не поддержал. Тем не менее награждение состоялось. Два отдельных приказа по этому поводу вместе с А.И. Еременко подписал начальник штаба фронта генерал-лейтенант В.В. Курасов, который знал Кассина со времен 4‐й ударной армии.

Д.С. Леонов обжаловать случившееся перед центром не стал – не в его характере. А вот по линии спецслужб донесение о разногласиях в военном совете, пусть и по частному вопросу, в Москву ушло. Сталин отреагировал на ситуацию эмоциональным приказом № 00142».

В 1943 году у Андрея Ивановича Еременко болезнь сильно обострилась и Ставка отправила его в Цхалтубо. Именно в санатории он и написал за десять дней поэму в стихах «Сталинград» на 150 страницах. Известному тогда на весь Советский Союз писателю К. Симонову довелось слушать ее. Этот факт он зафиксировал в своем дневнике: «Еременко выбрал страницу, с которой решил начать, и, поправив очки, стал читать.

Читал он медленно и выразительно, с тем внутренним чувством ритма, который обличал в нем человека, давно и, наверное, страстно приверженного к громкому чтению стихов.

Прочитав первую страницу, прежде чем перелистнуть ее и перейти к следующей, он сделал большую паузу и внимательно посмотрел на меня. Хотел увидеть, какое это произвело на меня впечатление.

Так повторялось еще несколько раз, иногда при перевертывании, а иногда и посреди страницы, после окончания строфы, которая ему самому особенно нравилась.

Я был в трудном положении и старался подольше ничего не выразить на своем лице, чтобы не помешать ему прочесть столько, сколько захочется. Меня сковывало уважение к этому человеку, и чем дальше, с чем большим внутренним удовлетворением он читал, тем больше меня тревожил проклятый вопрос: что же я ему скажу, когда он в конце концов спросит меня, как мне это понравилось?

В том, что я слушал, не было тех явных погрешностей в ритме и в рифмах, которые отличают совсем уж неумелые стихи, и размер, и рифмы, и строфика были тщательно соблюдены. Однако вся поэма была вполне очевидным и вполне сознательным подражанием пушкинской “Полтаве”, а верней, тому ее месту, где речь идет о Полтавском бое. Подражание было старательным и торжественным, никакого даже самого малейшего намека на что-то свое собственное, ни малейшей крупицы хоть чего-нибудь, выходящего за пределы подражания, в том, что я слушал, не было. Это и предстояло в конце концов сказать сидевшему передо мною и читавшему мне свои стихи человеку, сумевшему остановить немцев в Сталинграде, но неспособному написать в стихах о том, что он сделал в жизни.

Редко когда-либо раньше необходимость рубить правду-матку была для меня так тягостна, как в тот вечер.

– Ну как? Что скажешь? – спросил Еременко, дочитав главу, в которой рассказывалось о пожаре Сталинграда и о первых боях за него. Вложив между страницами футляр для очков, он, кажется, хотел читать дальше, но перед этим желал убедиться в том впечатлении, которое произвело уже прочитанное.

Я было начал издалека, стал обходительно объяснять разницу между поэзией собственной и стихами, написанными в подражание хотя бы и самым прекрасным образцам. Но из моих подготовительных маневров ничего не вышло. Еременко остановил меня с солдатской прямотой:

– Ты мне всего этого не говори. Это мне уже говорили и до тебя, что у меня на Пушкина похоже. Ну и слава богу, если похоже. Ты мне свое мнение скажи: хорошо это, по-твоему, или плохо?

– Плохо, Андрей Иванович, – выдавил я из себя.

– И печатать этого, по-твоему, нельзя?

– По-моему, нельзя, тем более вам».

Вот за эту поэму якобы и отблагодарил будущий маршал своего “поэта-помощника”. Но, как говорится, хотел как лучше, а получилось, как всегда…

На их пути встал грозный член Военного совета фронта генерал Леонов. А Дмитрий Сергеевич был еще тот “товарищ”. Сорок три года. В сорок втором получил звание “генерал-лейтенант”. В 1937‐м с начальника политотдела дивизии взлетел сразу на должность члена Военного совета Забайкальского военного округа, лишь отметившись на должности военного комиссара корпуса. В войну – член Военного совета армии, а затем уже и фронтов. В 1944‐м его назначат заместителем начальник Генерального штаба по политической части, а значит, серьезных покровителей имел товарищ Леонов.

С новым командующим войсками фронта Дмитрий Сергеевич вел себя весьма дипломатично, но всегда подчеркнуто важно. Однажды начальник отдела продснабжения фронта подполковник Ф.С. Саушин пожаловался Леонову на Еременко, когда командующий вычеркнул из проекта приказа все пункты, обязывающие инженерные войска изготовить несколько тысяч бочек и более двухсот дошников для квашения капусты, требование, чтобы автомобильное управление выделило автотранспорт, а части – определенное количество людей. И член Военного совета пошел “в бой”. Он собрал двух генералов, подполковника и повел их к Еременко. Все они долго убеждали командующего в неправильном принятии решения.

– Вы видите, чего он требует? Неужели трудно понять, что фронт не может выделить столько людей и транспорта? – до конца упирался командующий. – В чем вы хотите меня убедить? В том, что это бумажка подготовлена с учетом наших возможностей? Не возражаю: возможно, она составлена и верно, но для идеальных условий… Мы воюем… Впереди жаркие бои, у нас каждый боец на счету…

После долгой паузы и гнетущей тишины слово взял Леонов:

– Я тщательно изучил проект приказа, обстановку на местах, наши возможности, товарищ командующий. Действительно, нелегко выделить столько сил и средств, сколько просит товарищ Саушин. И все-таки придется это сделать. Кто же о нас, о снабжении войск продуктами питания будет заботиться, если не мы сами. Какие бы сражения, бои не предстояли, а бойцов надо кормить. Надо! Если вы не согласны, товарищ командующий, то давайте в таком случае докладывать в Государственный Комитет Обороны, Верховному Главнокомандующему, что фронт заготавливать картофель и овощи не будет. Другого решения, видимо, мы не можем принять…»

Эти последние слова оказали такое воздействие на Еременко, что он молча пододвинул к себе проект приказа и, сам исправив его, вернул в исходное состояние.

Генерал Леонов тогда победил. А побеждал он всегда и всюду. Правда, методы его были разными. Например, командир взвода регулировщиков 66‐го отдельного батальона охраны при управлении штаба фронта, лейтенант Мазаник, вспоминал такой случай:

«Однажды мой регулировщик получил строгое взыскание за… точное исполнение своих обязанностей. Проезжает мимо поста генеральская машина. Регулировщик видит автомобиль члена военного совета Дмитрия Сергеевича Леонова и флажком дает знак, мол, дорога открыта. Вскоре Леонов вызывает к себе коменданта: “Что это за охрана такая? Я беспрепятственно проехал в штаб, меня никто не проверил…” Комендант объявляет выговор мне, я, естественно, – своему солдату. Прошло несколько дней, Леонов вновь возвращается в штаб. На посту стоит тот же регулировщик. Солдат, которому устроили хорошую головомойку, разумеется, начинает действовать по уставу – требует, чтобы машина остановилась. Но она только притормаживает слегка и продолжает двигаться дальше. Постовой снимает с плеча автомат и дает предупредительную очередь в воздух. Никакой реакции. Приходится и дальше подчиняться уставу, и регулировщик стреляет по машине. Та быстро удаляется. Леонов остановился у штаба коменданта и показал ему пулевое отверстие на стекле – это, говорит, твой регулировщик сделал. А если бы он в меня попал? В общем, солдата посадили на пять суток».

Летом 1953‐го Ленова перевели из МВД СССР и назначили членом Коллегии и начальником 3‐го управления (контрразведка в Советской армии и Военно-морском флоте), которое в марте 1954‐го вошло в состав КГБ. «Отсутствие у него высшего образования и специальных знаний, – вспоминал его бывший подчиненный Б. Гераскин, – ставило контрразведчиков в трудное положение. В апреле 1959 года его отправили на пенсию. Он заплакал.

Его заместитель генерал-майор Анатолий Михайлович Гуськов растроганно сказал:

– Дмитрий Сергеевич, сегодня такой необычный и памятный день. Давайте вечером соберемся в ресторане и вас тепло проводим.

Леонов задумался, его лицо приобрело обычный суровый, отрешенный вид. Он ответил:

– Что еще придумали! Толкаете меня на организацию коллективной пьянки. Нет, увольте…»

А тогда осенью 1943‐го генерал Леонов тоже с суровым видом побежал к начальнику УКР СМЕРШ 1‐го Прибалтийского фронта генералу Н.Г. Ханникову и пожаловался на Еременко, Кассина и орден. Старый чекист из дореволюционных матросов и двухклассным образованием тут же доложил наверх самому В.С. Абакумову, и вот тогда-то об этом узнал сам Сталин.

Кстати сказать, в оригинале приказа № 0924 Военного Совета 1‐го Прибалтийского фронта от 24.09.1943 года (ЦАМО.Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4258. Л. 87) хорошо заметно, что звание, фамилию, отчество и должность Кассина туда допечатали уже потом, в самый последний момент. В списке на орден Отечественной войны II степени было 9 человек, а редактор стал десятым. Сам номер обведен карандашом, а напротив стоит галочка. Заметная работа генерала Леонова. Почему так произошло. А потому, что в предыдущий приказ от 29 октября Кассина не включили по настоянию именно генерала Леонова. Тогда взбешенный Еременко приказал включить редактора газеты в следующий. Но член Военного совета не сдался и на этот раз.

После случившегося подполковника Кассина отправили на «меньшую работу» – ответственным редактором газеты 40‐й армии «За победу» 2‐го Украинского фронта. Там и встретил Победу Николай Семенович, так и не оправившись от потрясения с орденом, званием и стихами навсегда. Правда, один орден «Красной звезды» у него оставался (приказ Военного Совета Калининского фронта от 22.02.1943 г.). Еще два ему вручили позднее (Отечественной войны I степени – приказ ВС 2‐го Укр. фр. № 54/н от 19.04.1944 г. и орден Красного Знамени – приказ ВС 2‐го Укр. фр. от 11.05.1945 г.).

Вернули Кассину и «полковника», но только 21 февраля 1948 года, когда военное ведомство возглавлял уже Н.А. Булганин.

Назад: Прохоровское сражение

Дальше: «Неклассическая стратегическая операция»