Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Женщины на войне

Дальше: Дом, носящий чужое имя

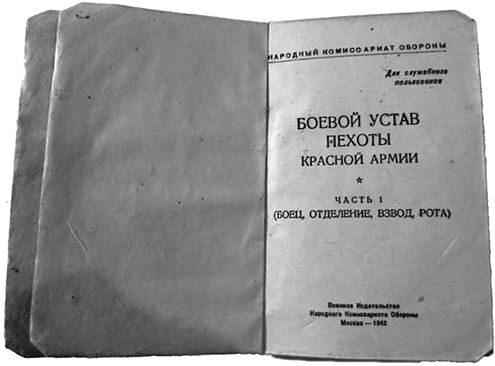

Боевой устав пехоты

9 ноября 1941 г. Приказом НКО СССР № 347 был утвержден и введен в действие новый Боевой устав пехоты Красной Армии.

Только теперь некоторые положения Боевого устава, существующие с 1927 и 1938 гг., впервые назвали устаревшими и способными принести большой вред.

Только теперь новый устав исключал поэшелонное построение в глубину боевых порядков дивизии начиная от взвода. В основу их построения было положено обязательное требование максимального и одновременного участия в бою пехоты и ее огневых средств от начала до конца боя.

Только теперь для отражения внезапных ударов противника, особенно на флангах и стыках, для поддержки ведущих бой частей, а также для развития закрепления достигнутого успеха должны были создаваться резервы в зависимости от выполняемой задачи и т. д.

Только теперь требовалось сосредоточить основные силы, средства и усилия на направлении главного удара и атак меньшими силами на вспомогательном направлении.

Только теперь командиры были названы центральной фигурой боевых порядков, а значит, командиры взводов, рот и батальонов должны были находиться за боевыми порядками своих подразделений и частей, на месте, с которого они могли бы наблюдать за ходом боя как своего подразделения, так и на флангах соседей, видеть свой боевой порядок и наблюдать за противником.

Только теперь командирам взвода, роты и батальона разрешалось выдвигаться перед боевыми порядками и лично вести за собою в бой свои подразделения лишь в исключительных случаях.

Только теперь было восстановлено для стрелкового отделения, взвода, а в некоторых случаях и для роты применение залпового огня.

Только теперь современный бой пехоты стал рассматриваться как бой соединенных родов войск, в котором большое участие должны были принимать артиллерия, огнеметы, танки и авиация, что соответственно требовало строго налаженного и непрерывного взаимодействия.

Только теперь оборона была названа нормальным видом боя в современной войне, а наиболее типичным случаем наступления – фронтальный удар с целью прорыва, организуемый из района непосредственного соприкосновения с противником.

Только теперь были введены новые понятия: артиллерийское наступление и авиационное наступление с целью непрерывной поддержки пехоты массированным огнем в течение всего периода наступлений.

Только теперь оборона должна была стать противоракетной, противоартиллерийской, противовоздушной и глубокой, а следовательно, упорной и активной. При этом фортификационные мероприятия войск должны были обеспечивать живучесть и устойчивость обороны.

В общих положениях устава были определены и задачи пехоты:

«– в наступательном бою умело сочетая огонь и движение, сблизиться с противником, атаковать его, захватить в плен или уничтожить в рукопашной схватке и закрепить за собой захваченную местность;

– в оборонительном бою мощным и метким огнем и решительными контратаками отразить атаки пехоты и танков противника, нанести ему тяжелые потери и удержать за собой обороняемую местность.

Стойкая оборона дело чести пехоты. Она может отходить только по приказу старшего начальника».

В новом «Боевом уставе пехоты» современный бой пехоты стал рассматриваться как сражение соединенных родов войск

Но сколько еще потребовалось времени и крови, чтобы соблюдались написанные в 1941–1942 гг. буквы Боевого устава…

Ведь и в 1943‐м, и в 1944‐м нередко пехоту по привычке гнали на убой вопреки всем новым уставам, наставлениям и приказам!

Вспоминает М. Сукнев: «Прошу его вызвать комдива Ольховского и отменить штурм без соответствующей артподготовки. Ведь наша полковая, в одну батарею, артиллерия – это капля в море.

Говорю:

– Товарищ подполковник, позвоните командиру дивизии. Отставьте. Вы же на убийство нас посылаете. Всех! Живым никто не вернется.

– Не могу! Приказ командарма! – резко ответил Лапшин.

Я почти молил не губить не только батальон, но и весь полк, ибо от нас видны колокольни Новгорода. Это значило – противник нас просто расстреляет на этом пойменном ледяном поле!»

И бой начался: «Грянул беспрерывный взрыв, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки в ушах, а многие надолго оглохли. Немцы открыли стрельбу из 500, если не более орудий, и все снаряды осколочно-бризантные или шрапнель! Не достигая земли, они рвались над ней в 10–15 метрах, поражая все живое. (…)

Попадались убитые наши, по двое-трое, но это были трупы, это были бестелесные останки! Пустое обмундирование, без голов, пустые мешки с сапогами, даже без костей! Взрыв бризантного снаряда (название произошло от французского слова brisant – «дробящий». Представляет собой осколочный или осколочно-фугасный снаряд, в котором находится дистанционный взрыватель, применяемый в качестве взрывателя снаряда в воздухе на заданной высоте) над головой – и человека нет, он уже “без вести пропавший”. При взрыве такого снаряда температура достигает двух тысяч градусов, и человек испаряется мгновенно.

Мы наткнулись на проволочные заграждения, а наши где-то еще дальше, уже в траншее противника, вели штыковой и огневой бой.(…)

Батальоны Кальсина и Гайчени, атаковавшие в лоб, натолкнулись на каменные стены “земляного” вала и отхлынули назад, оставив на поле убитыми по одной трети батальонов, унося столько же ранеными.

Батальоны отступили на исходное положение атаки».

Спустя десятилетия комбат Сукнев прочтет справку из архива Министерства обороны, где будет сухо написано:

«15.03.1943 г. 52‐я армия перешла в наступление с задачей форсировать реку Малый Волховец, уничтожить противостоящего противника и овладеть городом Новгородом.

Войска армии встретили сильное огневое сопротивление противника.

С 16 по 20 марта 1943 г. включительно все попытки перейти в наступление успеха не имели. Приказом Волховского фронта на основании распоряжения Ставки ВГК наступление войск 52‐й армии было прекращено…»

Только тогда из 450 человек его батальона в строю осталось всего 15! Ведь как-то не по Боевому уставу все получилось!

Назад: Женщины на войне

Дальше: Дом, носящий чужое имя