Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Две казни Зои Космодемьянской

Дальше: К цели он шел напролом

Харьковская катастрофа

Считается, что на освобождении Харькова первый секретарь ЦК КП(б) Украины, член Политбюро ЦК ВКП(б), член Военного совета ряда фронтов Н.С. Хрущев настаивал еще в конце сорок первого. Однако в январе сорок второго первая попытка освободить город потерпела неудачу. Не удалось взять Харьков и в марте. А 22 марта главнокомандующий войсками западного направления маршал С.К. Тимошенко при поддержке члена Военного совета Хрущева предложили очередной план наступления на Харьков. При этом они планировали освободить не только сам город, но и всю левобережную Украину. Правда, для успеха предстоящей операции требовалось 40 дивизий и 1500 танков к уже имевшимся 92 дивизиям и 480 танкам.

Примечательно, что неправильная оценка противника прозвучала и из уст начальника штаба юго-западного направления генерала И.Х. Баграмяна, который оценивал оперативное построение войск 6‐й немецкой армии, как сильно расстроенное: «Нет ни одной пехотной или танковой дивизии, которая бы компактно занимала оборону на определенном участке фронта. Израсходованы оперативные резервы. В ходе боевых действий в районе Харькова противник вынужден перебрасывать на это направление отдельные полки, батальоны и даже роты с менее активных участков фронта, формировать из них боевые группы и затыкать ими образовавшиеся бреши в линии фронта».

Только после войны маршал Баграмян честно признается: «Наши прогнозы строились больше на догадках, чем на реальных сведениях».

Странным казался и дух оптимизма, который, по свидетельству маршала Москаленко, витал на Командном пункте фронта: «Как это ни странно, Военный совет фронта уже не считал противника опасным».

Странным было и то, «что командование и штаб Юго-Западного направления, как и Ставка, не согласились с выводом разведывательного управления, хотя он подтверждался разведывательными данными, имевшимися в их распоряжении. 22 марта 1942 г. Военный совет направления в докладе Верховному Главнокомандующему о перспективах боевых действий на юге в весенне-летний период доносил следующее: “…Мы считаем, что враг, несмотря на крупную неудачу осеннего наступления на Москву, весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы.

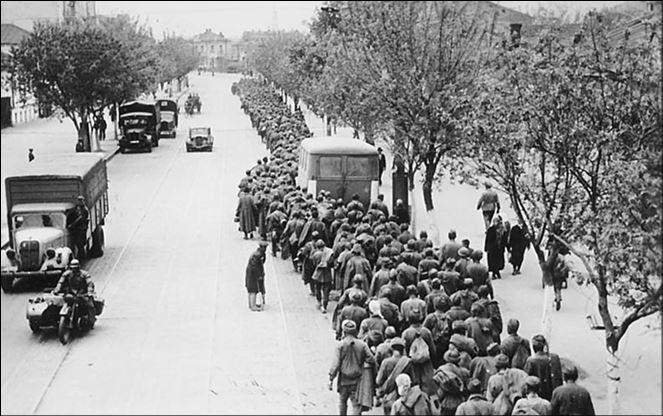

Колонна советских военнопленных на улицах Харькова. Май 1942 г.

С этой целью его главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на московском направлении, а его резервы сосредоточиваются против левого крыла Западного фронта (восточное Гомель и в районе Брянск)…

На юге следует ожидать наступления крупных сил противника между течением р. Сев. Донец и Таганрогским заливом с целью овладения нижним течением р. Дон и последующего устремления на Кавказ к источникам нефти…”» (К.С. Москаленко).

Против плана, предложенного Военным советом юго-западного направления, категорически выступил Генеральный штаб, который делал упор на недостаточное количество резервных соединений, необходимых для успешного проведения операции. И Сталин сначала поддержал его выводы, но потом изменил свое мнение. По каким-то известным только ему причинам он вдруг оптимистично посмотрел на возможность частной операции по освобождению Харькова силами и средствами, которыми располагал Тимошенко. Последний, хотя и получил вместо 40 дивизий только 10 (кроме того, 26 танковых бригад и 18 артиллерийских полков), все же по силам и средствам его войска намного превосходили всю группу армий «Юг» вместе взятую.

И все же нашелся еще один ярый противник этой операции, которым оказался начальник оперативного отдела Юго-Западного фронта полковник И.Н. Рухле. «Рассмотрев подготовленные материалы по наступлению на Харьков, – пишет Борис Сыромятников, – он пришел к категорическому заключению: "Эту операцию мы проиграем, она окончится катастрофой". Полковник обращается к начальнику отделения особого отдела Михаилу Белоусову, которого знал по совместной службе в стрелковом полку в довоенное время, с просьбой о возможности чекистских органов довести эту важную информацию до И.В. Сталина». Поддержал эту идею и начальник особого отдела фронта Н.Н. Селивановский, который рассмотрел и отредактировал текст: «Однако Абакумов, получив этот документ, допустил грубейший просчет. Вместо того чтобы доложить Сталину, он, боясь обойти члена Политбюро Хрущева, связался по "ВЧ" с Никитой Сергеевичем и доложил ему, что опытные штабные работники серьезно опасаются за исход Харьковской наступательной операции. Член военного совета ЮЗН, как считается, ответил, что такие опасения имеют определенные основания, но теперь "ничего уже нельзя сделать. Всем нам надо работать над тем, чтобы эта операция прошла как можно лучше". Хрущев говорил неправду: Сталин колебался и, получив такую информацию, несомненно, эту операцию отменил бы».

К слову сказать, 4 октября 1942 г. генерал Рухле был снят с должности начальника оперативного отдела Сталинградского фронта, 5 октября взят под стражу, а 9 октября оформлено постановление на его арест по обвинению в провале Харьковской операции и работе на немцев (!). Факт любопытный.

Операция началась 12 мая в 7.30 утра одновременным ударом по немецким войскам на севере и на юге. Войска Брянского, Юго-Западного и Южного фронтов должны были окружить 6‐ю немецкую армию генерала Паулюса в районе Харькова, чтобы тем самым отсечь группу армий «Юг» (6‐я армия, 17‐я армия и 1‐я танковая армия), прижать ее к Азовскому морю и уничтожить.

Немцы и сами готовились срезать барвенковский выступ, запланировав на 18 мая операцию «Фридрихус». Их план состоял в том, чтобы, обороняясь ограниченными силами на ростовском и ворошиловградском направлениях, нанести два удара по сходящимся направлениям на южной стороне барвенковского плацдарма (из района Андреевки на Барвенково и из района Славянска на Долгенькую с последующим развитием наступления на Изюм). Таким образом, противник предполагал рассечь оборону 9‐й армии, окружить и уничтожить ее восточнее Барвенково и в дальнейшем выйти к реке Сев. Донец, форсировать ее на участке Изюм-Петровское. Затем, развивая наступление в направлении на Балаклею, соединиться с 6‐й армией, оборонявшей Чугуевский выступ, завершив окружение всей группировки войск юго-западного направления. «Для запланированного немецкого наступления попытка русских помешать ему была только желанным началом», – утверждал немецкий генерал Курт фон Типпельскирх.

К 17 мая советским войскам удалось потеснить армию Паулюса и подойти к Харькову (советские танки находились в 20 км от города), но в этот же день 1‐я танковая армия Клейста нанесла удар в тыл наступающим частям и буквально сразу же прорвала оборону 9‐й армии Южного фронта (продвинувшись на 25 километров к северу).

По свидетельству маршала Г.К. Жукова, 17–18 мая «Военный совет фронта особого беспокойства не проявил». Причем, когда 18 мая ситуация для советских войск явно ухудшилась, главком юго-западного направления Тимошенко и член Военного совета Хрущев доложили в Ставку, что угроза со стороны южной группировки противника преувеличена. Они не решились попросить у Сталина разрешения остановить наступление. Такой приказ (приостановить наступление и развернуться фронтом) поступил на следующий день, когда генерал Василевский доложил о резком изменении обстановки вождю. В общем, по утверждению маршала Москаленко, советские дивизии «сами лезли в мешок, в пасть к врагу». Хотя и после 19‐го возможность спасти положение была. Для этого, по словам маршала, «необходимо было в ограниченное время произвести перегруппировку больших масс войск, разбросанных на большом пространстве, а мы тогда еще не умели делать это должным образом».

Как результат, 22‐го Клейст соединился с Паулюсом, окружив три армии, 23 мая пути отхода на восток для советских войск были отрезаны, а с 25 мая начались их отчаянные попытки вырваться из котла. Только 28 мая Тимошенко отдал приказ о прекращении наступления, однако усилия по выходу из окружения продолжались еще несколько дней.

Из-за Харьковской катастрофы немцы смогли стремительно продвинуться на южном участке фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и продвижением на Кавказ.

Кроме ошибочных, а фактически преступных решений командования юго-западного направления, пассивность войск правого крыла Южного фронта позволила немцам вывести с этого участка часть сил и перебросить их на угрожаемое направление. Бездействие же всего фронта способствовало 17‐й и 1‐й танковой армиям вермахта начать перегруппировку войск и подготовку к контрудару на изюм-барвенковском направлении.

Как результат, советские потери составили в «барвенковском котле» 270 тыс. человек, из них 171 тыс. – безвозвратно. Из окружения вышли всего более 20 тысяч бойцов и командиров. Потери противника не превысили и 20 тысяч человек.

Любопытно, что в докладе командования юго-западного направления по итогам наступательной операции за период с 12 по 30 мая 1942 года совершенно справедливо говорилось: «Главная причина провала Харьковской операции была в том, что командование Юго-Западного направления неправильно оценило обстановку, а когда войска Юго-Западного фронта попали в сложное положение, своевременно не прекратило наступление. Более того, настаивало перед Ставкой на его продолжении. Решение, принятое 19‐го мая о прекращении наступления, опоздало. Командование Юго-Западного фронта не приняло необходимых мер, чтобы обеспечить фланги ударными группировками, слабо изучило противника, в частности, недооценило его возможности маневрировать в ходе сражения. Штаб фронта преуменьшил силы врага на 30 процентов».

Но пройдет время, и Н.С. Хрущев на ХХ съезде КПСС попытается свалить вину за поражение под Харьковом лично на И.В. Сталина. Маршал И.Х. Баграмян в своих мемуарах объяснил тот провал ошибочными действиями других военачальников. Один лишь маршал С.К. Тимошенко наотрез отказался участвовать в обмене упреками и не стал писать воспоминаний.

Назад: Две казни Зои Космодемьянской

Дальше: К цели он шел напролом