Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Гейнц Гудериан в Ясной Поляне

Дальше: Почему немцы не вошли в Ленинград?

Подвиг Ленинграда

«Это была эпопея страданий человеческих. Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений. Что, конечно, не соответствовало пафосу героизма, того, что прочно вошел в историю Великой Отечественной войны», – именно так скажет о подвиге ленинградцев писатель Д. Гранин в истории создания «Блокадной книги».

Началом блокады считается 8 сентября 1941 года, когда была прервана сухопутная связь Ленинграда со всей страной. Однако фактически ленинградцы потеряли возможность покинуть город еще 27 августа. В этот день было прервано железнодорожное сообщение. В блокаде оказались 2 млн 544 тыс. гражданского населения (в т. ч. около 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей пригородных районов и войска, защищавшие город. Блокада длилась 872 дня. Только 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. За это время от голода и лишений погибло свыше 641 тыс. горожан, однако реальная цифра жертв может быть не менее 800 тыс. Причем 97 % из них погибли от голода, и только 3 % смертей приходится на артиллерийские обстрелы и бомбардировки.

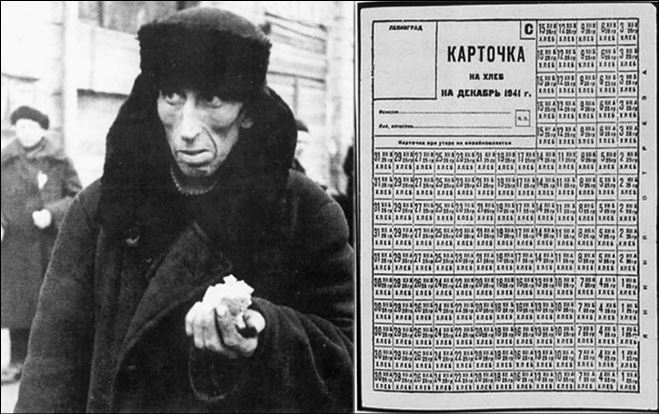

Фашисты стремились сломить дух ленинградцев голодом

Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод, который по-настоящему начался в ноябре. Это притом, что продовольственные карточки были введены 17 июля, а катастрофическое продовольственное положение выяснилось только 12 сентября. В ноябре были отмечены первые потери сознания от голода на улицах и на работе, первые случаи смерти от истощения, а затем и первые случаи каннибализма.

С наступлением зимы в Ленинграде, а она оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного (столбик термометра падал до отметки – 32 градуса, а средняя температура месяца была – 18 градусов), практически кончились запасы топлива. Остановилась работа почти на всех фабриках и заводах. В жилых домах не работала канализация и водопровод. Деревянные дома разбирали на дрова. Холод стал одним из факторов роста смертности ленинградцев.

Например, нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 25 декабря 1941 г. составляли:

рабочим – 250 граммов; служащим и членам семей – 125 граммов; личному составу военизированной охраны, пожарных команд, истребительных отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся на котловом довольствии, – 300 грамм. От таких норм смертность от голода лишь возрастала. Только за декабрь 1941 года умерло около 50 тыс. человек.

Ежедневная смертность в блокадном Ленинграде колебалась от 4 тыс. человек до 6–7 тыс. в день. Причем на каждые 100 смертей приходилось примерно 63 мужчины и 37 женщин, поэтому к концу войны женщины составляли основную часть городского населения.

В феврале 1942‐го нормы выдачи хлеба составили: рабочим – 500 граммов; служащим – 400 граммов; иждивенцам и детям – 300 граммов. Однако в городе продолжали умирать: ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте – 100 000 человек, в мае – 50 000 человек, в июле – 25 000 человек, в сентябре – 7000 человек.

В Советской военной администрации в Германии А.Д. Беззубов, как опытный специалист, работал начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. В его ведении находились лаборатории университетов, научно-исследовательские институты и проектные организации. И однажды судьба свела его там с крупным немецким специалистом – профессором Цигельмайером.

«Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом, а во время войны занимал высокую должность – заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его привлекли курировать важнейшую для командования проблему – блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тогда гитлеровскому генеральному штабу и потребовались консультации Цигельмайера. Он обдумывал и советовал, что следует делать, чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года:

“Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом”.

Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, в какие сроки они все вымрут.

Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде… Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение было еще тяжелее: “Вы не учли, сколько с армией пришло населения из Ленинградской, Новгородской и других областей”. Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал: “Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата”. Потом он говорил: “Я все-таки старый пищевик. Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?”»

Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горисполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были даже архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками А.Д. Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох.

Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На сорока шести фабриках работали эти установки и в шести научных учреждениях. (…)

Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, подсчитывал, сколько суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, поставленный на миллионах, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат.

Энергия не может возникать из ничего. Сто лет назад великий земляк этого Цигельмайера врач Роберт Майер вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону, изучали для совершенно противоположных целей.

Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений; как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное количество которой исчисляется двумя тысячами калорий в сутки.

Этих калорий у ленинградцев не было.

Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград по-прежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения, ему надо было спасти законы энергетики.

Жители этого города должны, обязаны были умереть, а они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые законы науки.

Рацион ленинградцев был известен, температура воздуха, качество хлеба – все, все было подсчитано, учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода.

Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются.

Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена» (Блокадная книга. Часть первая).

Известно, что Гитлер хотел истребить, уничтожить русских как народ. Отсюда и Москва и Ленинград должны были быть уничтожены вместе с жителями. Отсюда подвиг ленинградцев должен был быть вызван угрозой этого уничтожения. Однако, по мнению писателей А. Адамовича и Д. Гранина, «тут было другое: простое и непреложное желание защитить свой образ жизни».

Назад: Гейнц Гудериан в Ясной Поляне

Дальше: Почему немцы не вошли в Ленинград?