Книга: 100 великих загадок Великой Отечественной войны

Назад: Гитлер, Геринги и Гимлер

Дальше: Драповый октябрь

В фашистском плену

На основании архивных данных Генерального штаба в годы войны пропали без вести и попали в плен – 4 миллиона 559 тысяч человек. По другим данным, в плен попало от 4,5 до 5,7 миллиона солдат и офицеров Красной армии. Из них от болезней, пыток и истощения в лагерях умерли около 3 миллионов человек.

Из плена вернулись 1 миллион 836 тысяч человек плюс вторично призванные на службу на освобожденной территории – 939 тысяч 700 человек, ранее значившиеся пропавшими без вести.

180 тысяч человек, не вернувшихся из плена, эмигрировали.

234 тысячи человек были направлены в лагеря как пособники немцев.

Тяжелое положение советских военнопленных в фашистском плену долгое время объяснялось тем, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определявшую правовой статус военнопленных (из-за несогласия с разделением пленных по национальному признаку). Однако этот секрет оказался весьма прост: Женевская конвенция регламентировала отношение к военнопленным вне зависимости от того, подписали ее страны или нет.

В статье 82 этого важного документа говорилось: «Положения настоящей конвенции должны соблюдаться высокими договаривающимися сторонами при всех обстоятельствах. Если на случай войны одна из воюющих сторон окажется не участвующей в конвенции, тем не менее положения таковой остаются обязательными для всех воюющих, конвенцию подписавших».

Что касается Гаагской конвенции 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны», то ее подписала Российская империя, а Советский Союз заявлял о выполнении ее принципов по отношению к германским военнопленным (в то же время обвиняя немецкую сторону в ее несоблюдении) дважды: в ноте НКИД СССР от 25 ноября 1941 года и в ноте НКИД СССР от 27 апреля 1942 года.

Известно, что нацисты весьма коварно использовали факт не подписания Женевской конвенции, оставив советских военнопленных без всякой защиты. При этом в распоряжении ОКВ от 8 сентября 1941 г. звучало их истинное отношение к советским солдатам: «Большевизм – смертельный враг национал-социалистической Германии. Впервые перед немецким солдатом стоит противник, обученный не только в солдатском, но и политическом смысле в духе большевизма. Борьба против национал-социализма вошла ему в плоть и кровь. Он ведет ее, используя любые средства: саботаж, подрывную пропаганду, поджог, убийство. Поэтому большевистский солдат потерял право на обращение с ним, как с истинным солдатом по Женевскому соглашению».

Более того, немецкое командование, в нарушение Международных конвенций, обычно включало в состав военнопленных помимо личного состава Красной армии всех сотрудников партийных и советских органов; мужчин, независимо от возраста, отходивших вместе с отступавшими и выходившими из окружения войсками; иногда всех мужчин вообще в возрасте от 16 до 55 лет; партизан и подпольщиков; заложников, взятых в охваченных партизанским движением районах и т. д.

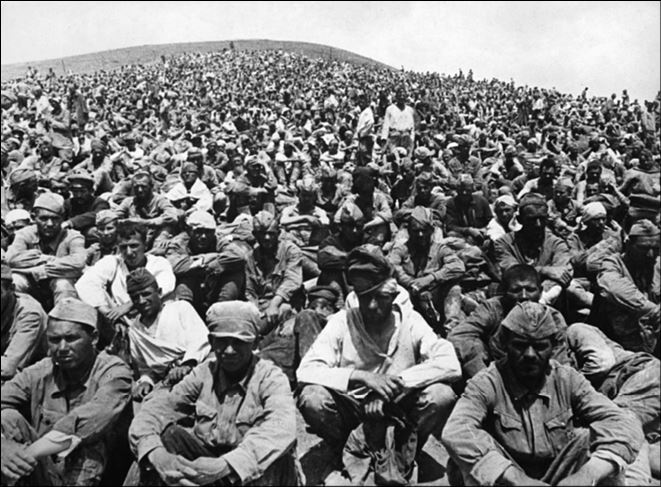

Пленные красноармейцы нередко содержались в нечеловеческих условиях

Москвич Иван Алексеевич Шаров в плен попал осенью 1941‐го.

В своем дневнике уже 10 октября он записал: «Из-под Спасодемянска пригнали целый совхоз. Его встречали пьяные немцы с большими кольями и били людей как попало и по чему попало. Всех пропускали через эту колонну… Ночевал на перекладине, как кура…»

Следующая запись за 12 октября: «Всю колонну куда-то гонят. Кушать не дают. Достали на обочине выкопанную картошку, пока доставали – по нам стреляли. Так каждый день они убивают человек 30–40».

Не менее страшным читается воспоминание Николая Ипполитовича Обрыньбы: «После десятидневного пребывания за проволокой, где накапливали пленных из числа трехсот пятидесяти тысяч, окруженных немцами под Вязьмой в октябре сорок первого, нас погнали на шоссе на запад. В течение этих десяти дней нам не давали воды, пищи, мы находились под открытым небом. В тот год снег упал в начале октября, стояла холодная, промозглая погода. Здесь мы впервые увидели, как здоровые мужчины умирают от голода. (…)

Иногда нас сгоняли на обочину дороги, это делалось с целью разминирования дороги; легкие мины взрывались, но для противотанковых нашего веса было недостаточно, и когда по таким образом разминированной дороге пускали немецкий транспорт, он часто взрывался».

Юрий Владимирович Владимиров в немецкий плен попал в мае 1942‐го. В своей книге «Как я был в немецком плену» (очень честной и точной до мелочей) он пишет: «…Примерно через 10 километров пути колонну вдруг остановили, и вышедшие навстречу немецкие военные вместе стали внимательно осматривать лица всех пленных. В результате из колонны вывели более 20 человек, напоминающих по внешности евреев. Среди них оказался и мой новый друг, с которым я шагал рядом. Некоторые из этих пленных пытались доказать, что они – не евреи. Тогда их заставили спустить штаны и показать половой член – не обрезан ли он. У пятерых с этим оказалось все в порядке, и их вернули обратно в колонну, а остальных, включая моего соседа, забрали с собой в село.

В дальнейшем в больших лагерях немцы проводили более обстоятельную проверку всех подозрительных на принадлежность к евреям или цыганам. Переводчик выяснял, не говорит ли пленный картавя или с еврейским акцентом, требуя произносить очень быстро, например, фразу: “На горе Арарат растет крупный виноград”. Случалось, что подозреваемый заявлял, что он армянин, грузин, азербайджанец и т. д. Тогда проверяющие подзывали своего человека названной национальности, и он вступал в разговор с проверяемым лицом. И если пленный его не понимал, то считали, что он еврей или цыган».

Не секрет, что в условиях плена психология человека менялась резко на 180 градусов. Поэтому неудивительно, что некоторые из взятых в плен «вдруг превратились в ярых врагов своей страны… Это было, как прорвавшаяся плотина. Голодные, грязные, бесправные, потерявшие прошлое и стоявшие перед неизвестным будущим, советские командиры с упоением, во весь голос матом поносили того, при чьем имени еще неделю назад вставали и аплодировали, – Иосифа Сталина. За обращение “товарищ командир” давали по физиономии, если не избивали более серьезно. “Господин офицер” – стало обязательным в разговоре» (майор П.Н. Палий).

Голод заставлял идти людей на унижение, а вопрос: можно ли работать на Германию, заменял выбор между жизнью и смертью.

И, тем не менее, известны тысячи и тысячи примеров героизма советских людей в неволе, когда они неоднократно совершали побеги, проводили антигитлеровскую агитацию и акты саботажа, помогали своим же соотечественникам и даже вели разведывательную деятельность.

В 1941‐м в плен попало 54 генерала, в 1942‐м – 15, в 1943‐м – 5, в 1944‐м – 1. Большинство из них смогли с достоинством и честью выдержать испытания тяжелых условий лагерной жизни, изоляции, голода, издевательств и казней. 24 генерала, погибших плену, 6 генералов, бежавших из плена, и еще 33 генерала, вернувшихся на родину в 1945‐м, – яркое тому подтверждение. И только 12 из 75, поддавшись пропаганде, угрозам и эмоциям, встали на путь сотрудничества с врагом.

Кроме них в немецкий плен попали 5 лиц высшего политического состава Красной армии: 3 – бригадных комиссара, 1 – дивизионный комиссар и 1 – корпусной комиссар (кроме одного предателя, все они погибли). Также в немецкую неволю угодили 6 – комбригов и 1 —комдив (2 – погибли, 2 – были восстановлены в армии после освобождения из плена и 2 – оказались предателями, а 1 – обвинен в измене Родине, но после смерти реабилитирован), 1 – бригадный врач и 1 – майор государственной безопасности (не реабилитирован).

Как подчеркивает в своем исследовании Н.П. Дембицкий (Судьба пленных): «…Длительное время возвратившиеся из немецкого плена советские люди сталкивались с ущемлением своих прав. На местах к ним относились как к предателям. Они отстранялись от участия в политической жизни, при поступлении в высшие учебные заведения на них смотрели с опаской, их не считали участниками войны. Даже после смерти Сталина мало что изменилось в положении бывших военнопленных. И лишь в 1956 г. была сделана попытка изменить отношение к тем из них, которые не совершали никаких преступлений. 19 апреля 1956 г. президиум ЦК КПСС принял решение о создании комиссии под председательством Маршала Советского Союза Г.К. Жукова с задачей разобраться с положением вернувшихся из плена военнослужащих Красной армии, а также лиц, состоявших в армии, и внести свои предложения в ЦК КПСС. 4 июня того же года докладная записка Г.К. Жукова, Е.А. Фурцевой, К.П. Горшенина и других “О положении бывших военнопленных” была представлена в ЦК. 29 июня 1956 г. Центральный Комитет партии и Совет Министров СССР приняли постановление “Об устранении последствий грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и их семей”…»

Назад: Гитлер, Геринги и Гимлер

Дальше: Драповый октябрь