Неразгаданная тайна Семлевского озера

Началась эта загадочная история в Отечественную войну 1812 г. После кровопролитного Бородинского сражения русские войска покидали Москву. Уходили и ее жители. В тот же день в столицу вступили войска Наполеона Бонапарта. Неуютно чувствовали себя оккупанты в Москве. В городе начались пожары. И хотя французы расстреливали поджигателей, пожары не прекращались. Москва горела целую неделю.

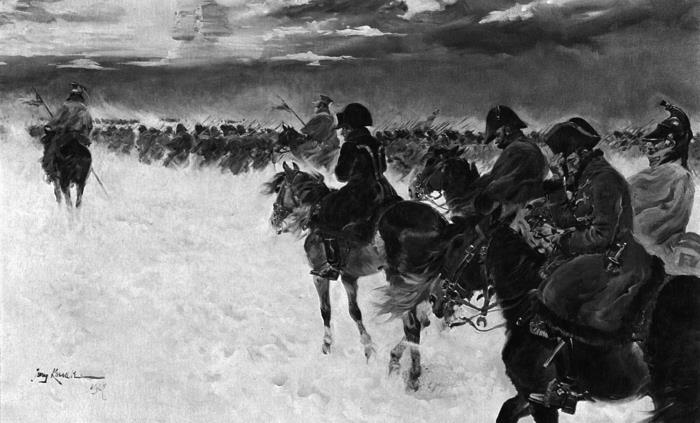

Отступление Наполеона из России. Художник Е. Коссак. 1827 г.

Солдаты грабили дома москвичей, церкви и соборы. Тащили все, что попадало под руку. Один из французских генералов вспоминал: «Наполеон велел забрать брильянты, жемчуг, золото и серебро, которое было в церквах». Он приказал даже снять позолоченный крест с собора Ивана Великого, самого высокого собора в Москве. Сняты были также позолоченные орлы с башен Московского Кремля.

Короткой строкой

Наполеон понял, что оказался в ловушке. Дисциплина в его армии падала на глазах. Император приказал уходить из Москвы. Странное и печальное зрелище представляли отступающие наполеоновские войска. По дороге к Калуге тянулось в три-четыре ряда множество повозок, груженных снаряжением и награбленным имуществом. За повозками шли толпы солдат. Двадцать пять из нескольких сот повозок везли особо ценную «московскую добычу» – позолоченную церковную утварь, слитки золота и серебра, изделия, украшенные драгоценными камнями, старинное оружие.

Русская армия встретила захватчиков у города Малоярославца. После ожесточенного боя французы были вынуждены отступить и идти на запад по Смоленской дороге. Отступление стало походить на бегство. Атаман Платов докладывал Кутузову: «Неприятель бежит так, как никогда никакая армия ретироваться не могла. Разведчик доносил в конце октября, что в районе Вязьмы ожидается большой французский обоз в 200 повозок. Бежавшие оттуда подводчики наши говорят, что сии повозки с золотом и серебром. Поход их так скор, что и днем, и ночью с фонарями едут и идут к Смоленску».

Осень в тот год выдалась необычайно холодная, с ранними морозами. Французские солдаты и офицеры кутались во что попало. Передвигаться им с каждым днем становилось все труднее. Особенно мешал громоздкий и тяжелый обоз. Трофеи, не представляющие большой ценности, сгружались и предавались огню. На освободившиеся повозки укладывали раненых.

1 ноября Наполеон был в Вязьме. На следующий день в селе Семлево французы увидели первый снег. Тащить повозки с драгоценностями, когда смерть глядела в лицо, казалось безрассудством. Наполеон отдал приказ спрятать награбленные сокровища. Приказ был выполнен без промедлений. Об этом сообщают несколько источников. Один из них – книга знаменитого английского писателя Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов». Участник наполеоновского похода граф Сегюр писал: «Нам пришлось бросить в Семлевское озеро вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное оружие, украшения Кремля и Крест Ивана Великого…»

Первым обратил внимание на строки о «московской добыче» в книге В. Скотта смоленский губернатор Николай Иванович Хмельницкий. Произошло это в 1835 г. Участник войны с Наполеоном, адъютант самого фельдмаршала Кутузова, Хмельницкий отличился в нескольких крупных сражениях и дошел с русскими войсками до Парижа.

В 1829 г. Хмельницкий был назначен смоленским губернатором. Прочитав в книге В. Скотта о секрете Наполеона, он решил во что бы то ни стало найти клад.

В один прекрасный день Хмельницкий приказал запрячь лошадей и по осеннему пути отправился в Вяземский уезд к Семлевекому озеру. Оно находилось в лесу в двух километрах от села Семлево. Озеро и село соединяла дорога, по которой французский обоз мог свободно подойти к самой воде.

Обозрев местность и расспросив жителей села, губернатор утвердился в мысли, что клад находится именно здесь. На это указывало также то обстоятельство, что местный помещик Бирюков нашел на своих полях сорок лафетов от французских пушек! Стволы же как сквозь землю провалились. «Не бросил ли Наполеон орудийные стволы, – рассуждал Хмельницкий, – туда же, в озеро, чтобы не достались русским?»

Возвратившись из Семлева, Хмельницкий секретно сообщил о сокровищах управляющему строительством дороги Смоленск – Москва инженеру Шванебаху. Он просил осмотреть озеро и выяснить, «не окажется ли невдалеке от берега признаков брошенных в сие озеро металлических тяжестей».

Короткой строкой

Секретное обращение губернатора взволновало Шванебаха. Он принялся за работу. Скоро инженер послал губернатору письмо, в котором сообщалось о результатах исследований на Семлевском озере. Шванебах писал, что в 25 саженях от берега обнаружена «груда неправильной фигуры» каких-то предметов. Для того чтобы убедиться, из какого материала эти загадочные предметы сделаны, в озеро был опущен на веревке груз. Ударяя грузом о груду, инженер вроде бы слышал звук, похожий на удары о металл.

Затем была спущена в воду двухпудовая гиря с привязанным к ней грубым напильником, рашпилем. Когда гирю подняли на поверхность, то на рашпиле, утверждал Шванебах, остались медные опилки.

В Петербурге сообщением Хмельницкого тоже заинтересовались. В январе 1836 г. в Смоленск прибыл столичный посланец подполковник Четвериков. В озере разбили лед, сделали запруду и откачали воду в нужном месте. Это в пору-то крещенских морозов на обжигающем ветру! И какое же было разочарование, когда на дне нашли не драгоценности и даже не стволы пушек, а всего три камня «небольшого калибра».

Столичный чин уехал, а Хмельницкому пришлось держать перед начальством ответ за безрезультатные поиски. Два года спустя его обвинили в растрате казенных денег при строительстве дороги от Смоленска до Москвы, и он был заключен в Петропавловскую крепость. На свободу Хмельницкий вышел только через пять лет, седым, полуослепшим, совершенно больным. Конечно, никаких поисков клада он уже не предпринимал, однако последователи у него нашлись, правда, не сразу.

Минуло более сорока лет после первых изысканий, и кладом Наполеона заинтересовался помещик Шагаров. Он построил сруб – открытую сверху и снизу коробку из бревен – и спустил его в озеро. Сруб передвигали с места на место, откачивая из него воду, но ничего так и не отыскали.

Кстати

Прошло еще лет тридцать. В 1911 г. члены Вяземского комитета по увековечению памяти героев Отечественной войны снова начали искать «московскую добычу». Искали они ее не в Семлевском озере, а близко к нему, в местной реке Осьме и в пересохшем пруду на реке Семлевке. Кое-что нашли. Например, лошадиные кости, железные части от повозки и даже саблю, но – ни одного предмета из пропавшего клада.

Шло время, и интерес к сокровищам постепенно угасал. Ажиотаж вокруг клада вновь вспыхнул лишь в середине XX в. Юрию Анатольевичу Богомолову случайно попала в руки книга Вальтера Скотта, в которой он прочитал о «московской добыче» французов. Богомолов решил обратиться к читателям «Комсомольской правды» с предложением начать поиски сокровищ.

В начале августа 1960 г. корреспондент «Комсомолки» Ярослав Голованов и взвод саперов приехали в село Семлево. Рассудили так. За полторы сотни лет озеро значительно уменьшилось в размерах. Там, где раньше была вода, теперь берег или трясина. Сокровища, некогда сброшенные в воду, со временем могли оказаться на суше под землей. Стало быть, в первую очередь нужно было исследовать металлоискателем берега озера, особенно места, расположенные ближе к дороге.

Район поисков разбили на квадраты, прорубили просеки и начали разведку.

Она продолжалась около месяца. Но сколько ни ходили саперы с металлоискателями. сколько ни всматривались в шкалу индикаторного прибора, тот молчал. Один раз, правда, дрогнула стрелка.

Весь взвод саперов сбежался, бросились копать. Лопата звякнула о металл. Осторожно разгребли землю руками – всего лишь обломок старого плуга.

Стало ясно, что искать надо не только у воды в черте старых берегов, но и под водой. вдали от берега. Ведь французы по льду замерзшего озера могли заехать на его середину и сделать там прорубь. Нет, отнюдь не глупой была идея помещика Шагарова, приказавшего перетаскивать сруб-кессон по дну озера. Пошли дожди, берега озера покрылись водой, раскисли. Работу пришлось остановить и ни с чем уехать.

Но интерес к таинственному кладу не исчез. Напротив. На Семленское озеро приехали инженеры и ученые. Приехали они зимой, когда водоем покрылся льдом.

Инженеры из научно-исследовательского института гидрогеологии провели химический анализ воды. Оказалось, что в озерной воде содержание золота, серебра, меди, олова, цинка в десять раз выше, чем в речной и колодезной. Но, что особенно удивительно, наблюдалось это не везде. В северо-западной части озера обнаружились две зоны, где содержание драгоценных металлов было особенно высоким. Залежей металлических руд в районе Семлево нет. Откуда же в озерную воду попали золото и серебро? Ученые пришли к выводу, что источник драгоценных металлов не природный. Очень возможно, это какие-то золотые и серебряные предметы, лежащие на дне.

И вот в феврале 1979 г. на Семлевское озеро прибыла большая комплексная экспедиция. Возглавлял ее Станислав Станиславович Прапор, ученый из Московского института стали и сплавов, опытный спортсмен-подводник. К озеру протянули линию электропередачи. Подключили грунтосос для откачивания ила, за полтора века покрывшего дно толстым слоем. Приполз болотный экскаватор.

Короткой строкой

Семлевское озеро теперь невелико – длиной 300 и шириной около 100 метров. Небольшое, но довольно глубокое. В районе поисков глубина достигает 20 метров, из которых более половины приходится на донный ил. Работа кипела от зари до зари. Уходили в ледяную воду аквалангисты. Зрители, а их было немало, собирались вокруг, только поеживались да плотнее кутались в пальто и куртки.

Химики вновь сделали анализы воды, ила и даже засохших стеблей прибрежных растений. Геологи бурили дно, стараясь напасть на твердые предметы. И бывало, нападали, но… на камень, бревно или потерянную буровую штангу.

А летом на озеро приехали инженеры из Таганрога, специалисты по радиотехнике. Они привезли с собой особо чувствительный гидроакустический локатор. Две недели плавали таганрожцы на плоту, исследуя дно озера. Прибор их засек какой-то огромный предмет размером с легковой автомобиль. Таганрожцы в шутку назвали его каретой. Потом была обнаружена еще одна «цель» меньших размеров. Увы, оказалось, камни. С тех пор минуло более трех десятков лет. Суета будней оттеснила на второй план интерес к пропавшим сокровищам. Но рано или поздно энтузиасты к этой загадке вернутся. Ведь где-то же их ждет несметное богатство!

Кстати

Согласно данным казначейства Российской империи, «московская добыча» Наполеона составила 18 пудов золота, 325 пудов серебра, неустановленное количество церковной утвари, драгоценных камней, старинного оружия и посуды. Отступая под натиском Кутузова, Наполеон решил припрятать часть награбленного.

Где искать? Деревня Жерновка, озера Каспля, Свадицкое, Велисто, озеро Мутное в Демидовском районе Смоленской области.

Назад: Схроны батьки Махно

Дальше: Ненайденный Павлиний трон