Книга: 100 великих мистификаций

Назад: Эмиль Ажар – племянник Ромена Гари

Дальше: Дело этрусских воинов

Тиара древних скифов

Фальсификация – та же мистификация, только жертвой ее становятся талантливые художники и музейные собрания. Первые – потому что на их таланте наживаются мошенники, вторые – потому что позволяют мошенникам себя обмануть. Страсть к подделке – болезнь, напоминающая игроманию. Здесь – тот же азарт от предвкушения победы и тот же адреналин от страха возможного разоблачения. Многие авторы таких фальшивок – сами люди не бездарные, однако они не обладают известными именами. Имя гения – это раскрученный бренд, реклама, которая котируется на всех аукционах от «Сотбис» до «Кристи». Нищий, голодный Ван Гог или страдавший лихорадкой, вечно нуждающийся островитянин Гоген едва ли подозревали, что после их смерти на их творениях станут наживаться люди недостойные. Лишенные творческой одаренности миллионеры ныне платят бешеные деньги, чтобы купить творение художника и наслаждаться этим мировым достоянием единолично – упрятав в свою тайную коллекцию. Возможно, для художника страшнее голода лишь забвение и такое своеобразное «рабство». Но коль скоро за классическое искусство платят, обманщики никогда не переведутся.

От подлинной мистификации подделку (или фальсификацию) отличает ее вторичность. И здесь надо различать два типа художников-обманщиков – тех, кто подделывает работы гениев, и тех, кто создает нечто новое, никому не известное, но потом выдает это за неизвестную находку из другой эпохи. Вторые, конечно, если так можно выразиться, «честнее» первых – они хотя бы не воруют чужое.

* * *

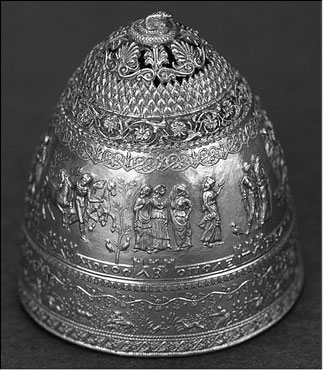

Именно такой «находкой», созданной талантливым, но никому не известным мастером, стала знаменитая скифская тиара – золотой шлем царей II века до нашей эры, переживший свою собственную, весьма продолжительную историю.

Тиара Сайтафарна

Во второй половине XIX века на юге России шли раскопки старинных курганов и погребенных в земле городов. В такой момент разгульного собирательства появилась знаменитая тиара Сайтафарна. Это был головной убор в виде шлема, который носили персидские цари и римские папы. Тиара происходила из Ольвии, которая в конце II века до нашей эры входила в Скифское царство.

Когда появилась тиара, была создана экспертная комиссия, которая пришла к выводу, что «тиара выполнена высокопрофессионально, вдобавок с использованием таких знаний, какими могли обладать только специалисты. Тиара, скорее всего, была изготовлена и подарена скифскому царю в знак примирения во время конфликта, упоминаемого на плите. Недостающий текст о тиаре предположительно был размещен в том месте, которое отсутствует (угол плиты отбит). Шрифт же надписи на тиаре во всех деталях совпадает со шрифтом декрета в честь Протогена. Сама надпись, с точки зрения греческой эпиграфики, безупречна. Вывод – тиара представляет огромную историческую и художественную ценность».

Так тиара заняла почетное место в витрине Лувра. Если бы сотрудники музея поинтересовались хозяином тиары, они узнали бы удивительные вещи. Например, то, что в 1895 году в Британском музее побывал некто Шепсель Гохман. Он предложил антикварам купить у него золотую корону древнего скифского царя, но был изгнан англичанами, считавшими его мошенником. Через год Гохман уже предлагал тиару экспертам императорского музея в Вене, которые сочли ее прекрасной и купили бы, если бы алчный проходимец не запросил огромную сумму денег. Двое уполномоченных Гохмана, венские антиквары Фогель и Шиманский, отправились в Париж. Несколько дней тиара проходила экспертизу в Лувре и была признана подлинной. За 250 тысяч она была продана Франции.

Настоящим автором тиары был одесский ювелир Израиль Рахумовский, не имевший художественного образования. Самоучка из белорусского городка Мозырь владел мастерством чеканщика, гравера и ювелира. С 1892 года он жил в Одессе, где и попал в руки к мошенникам. Они приносили ему копии и эскизы антиквариата, а он делал предметы на продажу.

Через 7 лет парижская газета «Матэн» опубликовала статью работника «фабрики» подделок произведений искусства Элина, утверждавшего, что он изготовил тиару по спецзаказу. Но это стало очередной мистификацией: указанный им заказчик умер за четыре года до того, как сделал заказ.

Далее в той же газете появилась статья русского ювелира, который упоминал Рахумовского как честного мастера, оказавшегося в руках нечестных людей. Цитировалось также письмо русской дамы, утверждавшей, что Рахумовский видел свою тиару в Лувре, но боялся признаться. Все эти сообщения лишь способствовали популярности тиары.

Рахумовского в Одессе арестовали, он сознался в изготовлении и просил разрешения посмотреть на тиару. Французы открыли для него двери Лувра, и все было кончено. Рахумовский стал объектом атак репортеров. Ему задали вопрос, как удалось достичь таких вершин в подделке античных памятников, и бедняга, отмахнувшись от луврского сокровища, со смехом ответил: «Да это не искусство, это мелочь, безделица! Вот если бы вы видели мой саркофаг!» Все эти годы он лелеял свою мечту – создать миниатюрный «Саркофаг со скелетом». Ради этого замысла он и брался за халтуру. Над саркофагом он трудился 9 лет. В золотом миниатюрном саркофаге, украшенном сценками из человеческого жизненного цикла, помещалась фигурка длиной около 10 см, состоявшая из 167 золотых костей, в точности имитирующих натуральный человеческий скелет. Эта работа Рахумовского получила золотую медаль на выставке Салона французских художников.

Расследование по делу тиары длилось два месяца. Рахумовский предъявил сделанные им эскизы четырех фрагментов. Он даже назвал книги, из которых брал сюжеты во время создания тиары. Это были «Русские древности в памятниках искусства» и «Атлас в картинках к Всемирной истории». Эксперты даже обнаружили все ошибки из этих книг на тиаре. Доктор Клермон-Ганно предложил ювелиру изготовить часть тиары по памяти. И он изготовил точную копию луврского сокровища. Тиару передали в Музей современного искусства, а потом вернули в Лувр, где она находится до сих пор в отделе подделок.

Рахумовского оставили в Париже, но богатства он так и не нажил. Умер он в 1936 году. А Шепсель Гохман после эмиграции из России неоднократно предлагал разным музеям свои подделки.

Назад: Эмиль Ажар – племянник Ромена Гари

Дальше: Дело этрусских воинов