Кто писал «Португальские письма»?

На выпуске этой книги ее издатель Клод Барбен заработал немало, потому что, едва появившись весной 1669 года, она превратилась в бестселлер. Когда все экземпляры раскупили, пришлось допечатывать тираж, и Барбен был весьма доволен таким феноменальным успехом. Но о чем могло говориться в книге, которую хотел читать весь Париж второй половины XVII века? Тем более что «Португальские письма» были эпистолярной повестью – жанром, который современный читатель не жалует. В XVII веке было иначе. Впрочем, все станет понятнее, если мы сравним почтовые послания с нынешними соцсетями: живые журналы (ЖЖ, то есть, по сути, личные дневники) и открытую переписку в Интернете (то есть блоги) сегодня пишут и читают охотнее, чем литературную классику. Мало того – им верят.

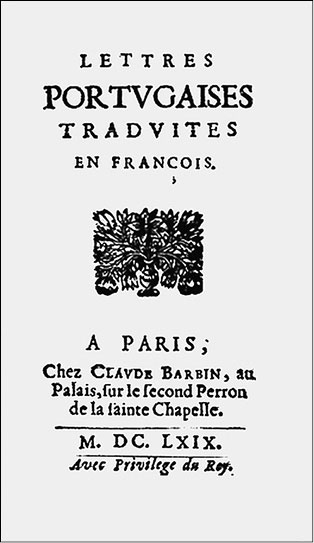

Первое издание «Португальских писем» 1669 года

Во Франции той поры Интернета не было, но было свое новшество – не столь давно вошедшие в обиход почтовые бюро, с помощью которых жители обменивались письмами, ставшими почти единственным источником информации. Письма читались вслух, даже если это было личное послание, описанные в них эпизоды вызывали смех или интерес. Например, фаворитка Людовика XIV Франсуаза де Ментенон или мадам де Севинье остались в истории прежде всего из-за своей обширной переписки, в которой детально описывались нравы французского высшего света.

Однако нельзя не сказать о достоинствах «Португальских писем».

Романическая литература начинается с больших форм и заканчивается краткими, поскольку изменяется сам бег времени, его ритм. И «Португальские письма» поразили всех своим лаконизмом, умением избегать длинных описаний и скучных монологов. В них не было ничего вычурного и искусственного, как во французских романах того времени. Самое удивительное, что в книге оказалось всего пять писем, сочиненных монахиней Марианной и обращенных к французскому офицеру, ее неверному любовнику. Эмоциональность текста, необычное сочетание «монахиня и офицер» превратили брошюру в возбуждающий коктейль страсти для парижан того времени. Монахиня готова была отдать себя в жертву этой страсти, она не столько упрекала покинувшего ее возлюбленного, сколько радовалась счастью обретения сильного чувства. Понимая, что любовь не вернуть, живущая в монастыре девушка испытывала двойственные эмоции – горечь от потери любви и радость от воспоминаний. Радость ей доставляла и сама эта исповедь, возможность поведать о своих переживаниях, а виновницей она считала злую судьбу.

Анонимность столь интимного сочинения была понятна читателям: то было не первое произведение без автора в силу общественных приличий. Но узнать о судьбе героев хотели все. В тексте оказалось два указания – имя Марианна и город Бежа. Имени возлюбленного не было, и это стало главной интригой. Издатель Барбен подлил масла в огонь, сообщив, что ему в руки попали копии писем, адресатом которых был служивший в Португалии аристократ, но кто этот человек в письмах не говорилось. Оригиналы писем были на португальском языке, а копии – переводом на французский, но переводчик-де тоже неизвестен. Впоследствии переводчиком называли французского гасконца, офицера и поэта Гийерага.

Дальше действие этой приключенческой истории перекинулось в германский город Кёльн – там вышло новое издание писем под названием «Любовные письма португальской монахини, адресованные шевалье де Ш., французскому офицеру в Португалии». В этой книге было имя адресата – шевалье де Шамильи. Поскольку существовал реальный маркиз де Шамильи, его сразу посчитали героем эпистолярного романа. Он действительно был волонтером в Португалии во время Испанской кампании 1661 года, служил в чине капитана и принимал участие в сражениях. Потом, году в 1667-м, он стал командиром полка, расквартированного возле города Бежа. Судьба героя была известна: он стал маршалом в 1703 году. Все совпадало.

К этому делу постоянно добавлялись новые детали: говорилось, что аббат монастыря пытался уничтожить письма монахини, а шевалье их спасал, в результате чего уцелело лишь пять. На успехе первого издания, затмившем популярность известнейших романов того времени, пытались нажиться все. Впоследствии Барбен издал продолжение писем, но, как всякое продолжение, они не обладали тем нервом, который привлек читателей в первой публикации: их содержание сводилось к обычным тайным свиданиям. Издатель Ж.-Б. Луазон выпустил «Ответы на португальские письма», которые шевалье якобы писал возлюбленной. Луазон утверждал, что письма предоставила настоятельница монастыря, скрывшая их от монахини. Но язык этих писем указывал на подделку.

Почти век спустя Жан-Жак Руссо утверждал, что такие письма не могла написать женщина, поскольку ей не хватило бы изобретательности и таланта. С ним не соглашались Жан де Лабрюйер, Шодерло де Лакло и Сент-Бёв.

В начале XIX века специалист по Античности Ж.-Ф. Буассонад в издании «Журналь де л’Ампир» сообщил, что приобрел первое издание «Португальских писем», в котором оказалась надпись: «Монахиню, написавшую эти письма, звали Марианна Алькафорадо из монастыря в Бежа, расположенного между Эстрамадурой и Андалусией. Офицер, которому адресованы эти письма, был граф де Шамильи, тогда граф де Сен-Леже».

В 1824 году эта книга, переведенная «обратно» на португальский, была включена в список литературных памятников Португалии. Ее исследованием занялись португальские специалисты. Было установлено, что монахиня жила в монастыре Святого Зачатия города Бежа. Литературовед Л. Кардейро в книге «Сестра Марианна – португальская монахиня» (1888) упоминал о свидетельстве ее крещения. Из этой бумаги следовало, что родилась она в Бежа в 1640 году, за 29 лет до издания ее писем, стала монахиней в 1660 году, а умерла, уже будучи аббатисой того же монастыря, в 1723 году. Когда она встретила свою любовь, ей было 23 года. Существовала версия, что познакомил влюбленных некий Балтазар, брат Марианны и однополчанин графа. Но в письмах упоминалась мать монахини, которой в реальности уже не было в живых. Также Марианна сообщает, что видит из окна монастыря город Мертолу, до которого было на самом деле 50 км. Все это указывало на то, что кто-то другой писал историю монахини, но не знал этих местных деталей.

И наконец, лишь в 1926 году стало известно, кто был настоящим автором писем. Им оказался тот самый переводчик, гасконец Гийераг. Английский исследователь Ф. Грин обнаружил в Парижской национальной библиотеке королевскую привилегию от 28 октября 1668 года, по которой Барбену дозволялось опубликовать сочинение Гийерага. По сути, это был официальный издательский договор.

Известие сильно разочаровало португальцев: у них отняли выдающийся литературный памятник их народа. Они еще долгое время доказывали, что произведение имеет португальское происхождение.

Точку в этой истории поставил профессор Ф. Делоффр, опубликовавший в 1962 году книгу «“Португальские письма”, “Валентинки” и другие произведения Гийерага». Книга включала стихи Гийерага, написанные в том же стиле, что и письма монахини. На самом деле установить авторство по стилю и деталям не так уж сложно. Удивительно другое: если все с таким энтузиазмом вели расследование этого вопроса, то почему за несколько веков никто не обратился к документам Парижской национальной библиотеки?

Назад: Загадка Джоконды

Дальше: Афера мошенника Врэн-Люка