Книга: 100 великих мистификаций

Назад: Подземные жители и зеленые человечки

Дальше: Папа римский оказался беременной женщиной

Похищение Симона Триентского

Ксенофобия поразила Европу не в конце XIX века со скандальным «Делом Шоймоши» (1882–1883), делом Дрейфуса во Франции (1896–1906) или появлением «Протоколов сионских мудрецов» (конец 1890-х), а гораздо раньше – у истоков Средневековья. Если в конце XIX века еще была возможность надеяться на правосудие, а талантливые криминалисты могли переломить ситуацию с помощью науки, то в XV веке это было совершенно невозможно, и надеяться осужденным было не на что. В средневековых городах царили мракобесие и национальная непримиримость, которую намеренно поддерживали городские власти и церковь.

Старая легенда повествует о мальчике Симоне из маленького городка Триента на юге Австрийской империи (сейчас это город Трентино в автономии Южный Тироль). Симон пропал на Пасху перед 21 марта 1475 года, а потом был найден мертвым в реке. В его гибели обвинили местную еврейскую общину.

Чтобы хоть немного пролить свет на эту темную историю, следует соединить несколько известных фактов и в первую очередь рассказать о том, кто такой странствующий монах-францисканец Бернардино да Фельтре, которого, очевидно, в момент описываемых событий в городе уже не было. Но порой совершить злодеяние можно и косвенно, находясь за много миль от места преступления.

Для создания провокации – если, конечно, речь идет о спланированной провокации – необходима тщательная подготовка общественного мнения. Известно, что незадолго до пасхального происшествия в Триенте побывал странствующий монах Бернардино да Фельтре, известный своими антисемитскими проповедями.

Современный исследователь пишет: «…Среди современных Савонароле проповедников были и представители иного стиля. Наиболее яркий из них – Бернардино да Фельтре (1439–1494). Он получил юридическое образование в Падуе, с детства увлекался гуманистическими штудиями, биографы сообщают, что уже в возрасте одиннадцати лет он прекрасно изъяснялся на латыни. Под влиянием проповеди Джакомо делла Марка, ученика Бернардино да Сиена, он вступил во францисканский орден, позже принял священство. Он исходил, проповедуя, всю Северную и Центральную Италию, часто босым, без средств к существованию, больным (с юности он отличался слабым здоровьем). До нас дошли его проповеди из Великопостного и Рождественского циклов, прочитанных им в 1493 г. соответственно в Павии и Брешии. Он темпераментно и резко, в простых и сильных словах, выступал против ростовщичества, а заодно и против евреев, против астрологии и суеверий, против нескромных женских нарядов; призывал участвовать в Таинствах, почитать Богоматерь, любить ближнего, особенно же оказывать милосердие неимущим. Благодаря его усилиям в помощь бедным был создан ломбард на очень выгодных условиях (здесь помогло юридическое образование Бернардино да Фельтре) в Мантуе, Падуе, Павии, Креме, Монселиче и некоторых других городах. В простых и лаконичных, но сильных выражениях он говорит о пользе ломбарда, который “умиротворяет гнев Божий, удаляет грех, спасет душу, дает покой телу, помогает бедным, облегчает богатых, обращает в бегство евреев” (“placa l’ira di Dio, allontana il peccato, salva l’anima, dа sollievo al corpo, aiuta i poveri, alleggerisce i ricchi, mette in fuga gli ebrei”). Свои убеждения Бернардино да Фельтре отстаивал до конца – в этом он близок к Савонароле. В результате он неоднократно вступал в конфликт с властями. Как уже упоминалось, в 1488 г. флорентийская Синьория изгоняет его из города за антисемитскую пропаганду в русле борьбы против ростовщичества. В 1491 г. его изгоняют из Милана за публичное обличение астролога, фаворита Лудовико Моро. В 1483 г. по приказу венецианского дожа он вынужден покинуть Венецию за повиновение папскому интердикту против Венецианской республики. Несмотря на указание падуанских властей приостановить проповедь во время чумы 1478 г., Бернардино продолжает проповедовать покаяние и надежду на милость Божию, ухаживает за больными. Его проповеди не отличаются высоким богословским уровнем, он ориентируется на широкую аудиторию и поэтому нередко прибегает к диалогам с народом, к непритязательным шуткам. Сила его проповеди заключается в простоте и убежденности…»

Но факт остается фактом: «простота и убежденность», «непритязательные шутки» и босячество этого Бернардино лежали в основе кровавого разбирательства в Триенте, в результате которого мученической смертью погибли 16 человек (не считая самого Симона). Вопрос в другом: был ли этот странствующий монах орудием в чьих-то умелых руках, или же его действия спонтанно спровоцировали конфликт?

Поясним: едва ли странствующему босяку пришло в голову организовать само Триентское дело – он все-таки не был профессиональным заговорщиком (если, конечно, за всей его простотой не стояло изощренное иезуитское притворство). А значит, первая часть вопроса направлена на чью-то коварную волю, пославшую этого Бернардино с его проповедями незадолго до Пасхи и исчезновения Симона. Если же таковой воли не существовало и Бернардино явился проповедовать сам, то именно он и стал главным виновником последовавших за этим событий. Известно также, что в 1480-х годах францисканец выступал «против гуманистической культуры», обвинял «художников и гуманистов в развращении народа и в отвлечении его от христианских ценностей…». В общем, был таким догматиком и мракобесом, что даже власть от него шарахалась. Как уже говорилось, скандальная репутация этого простого человека в конечном итоге привела к его высылке из Флоренции, правители которой «…попросили Бернардино да Фельтре покинуть их город, опасаясь антисемитских волнений, которые могли возникнуть в результате его проповедей».

Итак, незадолго до Пасхи 1475 года проповедник явился в Триент, пользуясь доверием темного населения, начал клеймить еврейскую диаспору города. А тут как раз на Пасху произошел инцидент: пропал мальчик двух лет. Куда смотрели в это время его родители, вопрос другой. Возможно, они были отвлечены праздником. Но отец Симона немедленно решил, что его похитили евреи для того, чтобы выкачать из него кровь и приготовить мацу. Потом тело Симона нашли в реке, и все опять заговорили о зловещем обряде убийства младенцев. Вполне вероятно, что несмышленыш сам свалился в реку и утонул, однако разбираться в этом никто не стал. Были арестованы главы еврейской общины и подвергнуты пыткам. В такой ситуации кто угодно может признаться в чем угодно, и они признались в совершении убийства. Пятнадцать человек были приговорены к сожжению, один человек умер в тюрьме в результате истязаний. В числе пятнадцати казненных был и глава еврейской общины Самуил. Главных обвиняемых сожгли на костре 21–23 июня. В октябре суд возобновился. В результате в январе 1476 года были казнены остальные. Учитывая, что следствие лично контролировал триентский епископ Иоганн Гиндербах, ни о каком милосердии речи быть не могло.

Местные церковные деятели тут же заявили, что Симона нужно канонизировать как святого мученика. Особенно этого хотел Гиндербах, воображению которого можно только позавидовать: он рассказывал небылицы о множестве чудес, которые творятся у могилы убиенного.

Такая мера, как канонизация, только кажется абсурдной в отношении двухлетнего младенца. В сущности, этот Симон никого не интересовал, просто он утонул очень вовремя и оказался разменной монетой в политической игре. Став святым, он и после смерти продолжал бы оставаться удобным напоминанием о «еврейском грехе» и вечным поводом для новых волнений и провокаций. Пропаганда оказалась настолько действенной, что культ Симона распространился по Италии, Австрии и Германии, причем не последнюю роль в этом играли бродячие проповедники, вроде Бернардино. Однако вся эта история совершенно не вдохновила римского папу Сикста IV (1471–1484), который не верил в святость утонувшего младенца и потребовал расследования этого дела. В Триент прибыл епископ Вентимильи и выяснил, что все это ложь, запущенная местными властями. Так Симон и не был канонизирован.

Однако на этом дело не кончилось. В 1485 году католическую церковь возглавил новый папа Сикст V (1485–1490), который немедленно решил сделать что-то в пику предшественнику. Через три года он объявил Симона Триентского покровителем пропавших и замученных детей. Иконописцам и скульпторам было дано задание изображать на сводах и фасадах храмов и монастырей сцены мученичества младенца и злобные лица его истязателей с отчетливыми признаками еврейской национальности.

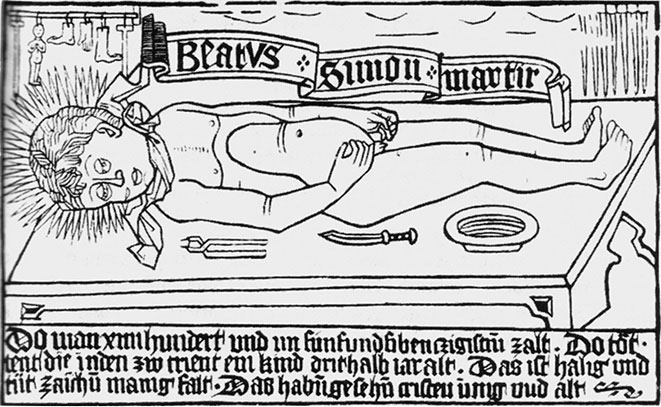

Тело Симона Триентского. Гравюра конца XV в.

В мире нет ничего более консервативного, чем конфессия. Сколько было случаев, когда смертный приговор инквизиции продолжал оставаться в силе несколько веков и реабилитация приходила к приговоренному, когда он уже триста или четыреста лет пребывал на том свете. Так случилось и с делом Симона Триентского. В последний раз дело о его почитании рассматривалось на Втором Ватиканском соборе в 1965 году, то есть во второй половине XX века. Только тогда его культ был назван умышленной мистификацией, а сам Симон вычеркнут из святцев.