Книга: 100 великих покорителей космоса

Назад: Ракетные идеи и дела инженера Фридриха Цандера (1887–1933)

Дальше: Человек-тайна – «красный барон» Роберт Людвигович Бартини (1897–1974)

ВР-190 – «нулевой проект» Михаила Клавдиевича Тихонравова (1900–1974)

17 августа 1933 г. сотрудники Группы изучения реактивного движения (ГИРД) провели на Нахабинском полигоне под Москвой стендовые испытания первой советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09 конструкции М. К. Тихонравова. Вот как описал полет ракеты ведущий инженер ГИРД Н. И. Ефремов:

«Ракету готовили не спеша, проверялся каждый агрегат по нескольку раз, и только к вечеру закончили подготовку…

«Добро, пускаем!» – решает Сергей Павлович (Королёв. – В.Л.). Достаю коробку спичек и передаю ему. Он поджигает бикфордов шнур. Идем в блиндаж. Становлюсь у пульта управления, рядом вплотную становится Сергей Павлович. Смотровое окно узкое, и мы стоим очень плотно, чтобы видеть ракету и пусковой станок.

М. К. Тихонравов

Команда «контакт», и сразу же толкаю от себя рукоятку пускового крана. Взрыв – звучит приятный «голос» нашего двигателя, и первая советская ракета медленно начала подъем. Затем будто зависла на верхнем срезе пускового станка. Впечатление такое, что она зацепилась за концы направляющих труб и только после этого ринулась ввысь. Летит!!! Мы бросились к выходу, чтобы следить за дальнейшим ее полетом.

Нас охватило чувство, которое трудно даже описать. Тут и нервное напряжение, накопившееся за все предпусковое время, и восторг, и радость, и еще что-то… Словом, эмоций больше, чем нужно. Сергей Павлович был ближе к выходу и первым оказался в проеме выходной двери, да так и застрял там, загородив собой выход, глядя на летящую вверху ракету. Тут уж не до вежливости и этикета. Резким толчком плеча я вытолкнул его наружу, а сам застыл на том же месте, жадно следя за полетом, стараясь не упустить ни одного колебания ракеты, которая начала раскачиваться.

Состояние полной отрешенности от всего окружающего, все внимание только туда – в вышину… Ракета поднялась примерно на 400 м и повернула к земле…»

За пуск первой советской жидкостной ракеты Королёву и Тихонравову вручили почетные значки «За активную оборонную работу». Ее полет положил начало исследованиям в области отечественного ракетостроения.

Свой путь к ракете ГИРД-09 девятилетний петербуржец Миша Тихонравов начал с чтения книг по теории воздухоплавания – после того, как 1 (14) ноября 1909 г. побывал на Коломяжском ипподроме и увидел публичный полет на аэроплане французского авиатора Альбера Гюйо. «Все трибуны и площадки были сплошь усеяны самой разношерстной толпой… Овации и крики «Vive Guyot», в особенности когда авиатор пролетал вдоль трибун, заглушали даже шум мотора. Гюйо со скоростью 60 верст в час пролетел 3 раза вокруг ипподрома, несколько раз меняя высоту, и затем опустился на то же самое место, откуда полетел».

Это было время первых полетов и громких восторгов. Подросток изучал полет птиц и жуков (он занимался этим всю жизнь и опубликовал несколько научных статей и книг), конструировал летательный аппарат с машущими крыльями – махолет, проектировал и строил планеры.

Тихонравов стал одним из первых выпускников Института инженеров Красного воздушного флота (ныне Военно-воздушная инженерная академия им. Н. Е. Жуковского). Служил в легкобомбардировочной эскадрилье, работал в авиационной промышленности.

На международных соревнованиях в Германии в 1925 г. его планер АВФ-22 («Змей Горыныч»), на котором немецкий пилот поднялся на высоту 265 м и пролетел 11 км, вызвал восхищение у планеристов и публики. Занятие планеризмом свело Михаила с Сергеем Королёвым и определило его будущность.

В 1931 г. Королёв пригласил Тихонравова в ГИРД возглавить бригаду инженеров-конструкторов, работавших над созданием баллистических ракет. С собой тот привел еще четырех сотрудников.

В 1934 г. Тихонравов занял должность начальника отдела Реактивного НИИ (РНИИ), образованного на базе ГИРД, где продолжил работу в том же русле, но затем был переброшен на разработку снарядов для установки БМ-13 («Катюша»). Это спасло его от репрессий, которые обрушились на сотрудников РНИИ после ареста маршала Тухачевского, курировавшего проект ГИРД-РНИИ.

В годы Великой Отечественной войны конструктор занимался совершенствованием гвардейских минометов, разработкой ракетного перехватчика, четырехступенчатой ракеты для исследования космических лучей. В 1942 г. пороховая ракета Тихонравова поднялась в стратосферу.

После войны М. К. Тихонравов, перешедший в НИИ-4 (Реактивный институт Главного артиллерийского управления), вместе с начальником химлаборатории этого НИИ Н. Г. Чернышёвым в инициативном порядке стали разрабатывать первый проект стратосферной ракеты-носителя ВР-190 (высотная ракета – 190 км). Проект был одобрен экспертной комиссией и представлен президенту АН СССР С. И. Вавилову.

Тогда же Тихонравов и Чернышёв направили письмо главе государства И. В. Сталину, в котором сообщали: «Нами разработан проект советской высотной ракеты для подъема двух человек и научной аппаратуры на высоту 190 километров.

Проект базируется на использовании агрегатов трофейной ракеты «Фау-2» и рассчитан на реализацию в кратчайшие сроки…

Наш проект является первой работой, проделанной под влиянием осознанной необходимости реализации систематических исследований больших высот, расположенных за пределами газовой оболочки земного шара…

Наш проект имеет все предпосылки к тому, чтобы в ближайшие сроки быть реализованным, но для этого необходима исключительная оперативность…»

Перечислив мероприятия, необходимые для реализации проекта, разработчики закончили письмо словами: «Изложенное в силу громадного научного, политического и общественного значения вопроса, а также исключительных перспектив, являющихся следствием дальнейшего, уже продуманного нами развития проекта, заставляет нас, товарищ Сталин, обратиться к Вам с просьбой о помощи в деле развертывания работ, направленных к росту славы нашей Родины и расширению горизонтов науки…»

И. В. Сталин наложил резолюцию: «…Предложение интересное – рассмотреть для реализации».

В начале 1950-х гг. были проведены четыре серии полетов с собаками по баллистической траектории на высоту 101 км, но без выхода на орбиту ИСЗ (т. н. «суборбитальный полет»). Первыми «космонавтами», спустившимися с небес на землю на парашютах в отделившейся головной части ракеты, стали собаки Дезик и Цыган, запущенные 22 июля 1951 г. с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

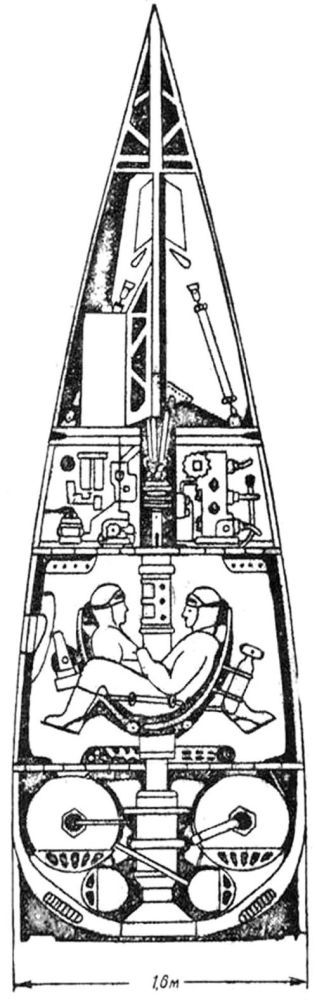

Герметичная кабина пилотируемой ракеты ВР-190 под головным обтекателем

Увы, до стадии отправки в космос человека проект ВР-190 не дошел, хотя вполне был возможен: американский астронавт Алан Шепард осуществил суборбитальный космический полёт 5 мая 1961 г. Главная причина отказа от проекта ВР-190 заключалась в необходимости создания более мощной ракеты. Ею стала Р-7, разрабатываемая ОКБ-1 для орбитального пилотируемого корабля-спутника «Восток». Проект передали Королёву, который использовал технические решения для ВР-190 в спускаемых аппаратах пилотируемых кораблей «Восток», «Восход» и «Союз». Главный конструктор привлек Тихонравова в ОКБ-1. Михаил Клавдиевич со своим отделом отрабатывал безопасный спуск отделявшейся головной части ракеты, решал проблемы создания составных ракет-носителей, искусственных спутников, принимал деятельное участие в работах по запуску первого пилотируемого космического корабля, в разработке тяжёлого межпланетного корабля, создаваемого для пилотируемого полёта на Марс, и т. д.

P.S. Бытует конспирологическая версия, не подтвержденная документально, что проект Тихонравова получил свое дальнейшее развитие и якобы еще до Гагарина состоялось несколько неудачных запусков ракеты ВР-190 с «нулевыми космонавтами» Алексеем Ледовских, Сергеем Шибориным, Андреем Митковым, «Людмилой» и Марией Громовой.

Назад: Ракетные идеи и дела инженера Фридриха Цандера (1887–1933)

Дальше: Человек-тайна – «красный барон» Роберт Людвигович Бартини (1897–1974)