Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Канонерская лодка «Эльпидифор № 413/Красная Абхазия» (1917–1959)

Дальше: Подводная лодка Л-3 «Фрунзовец» (1931–1971)

Подводная лодка Д-3 «Красногвардеец»

(1929–1942)

В январе 1926 г. в СССР начались работы над проектом многоцелевой подводной лодки. Их возглавил выдающийся инженер-кораблестроитель Борис Михайлович Малинин. Он родился в Москве в 1889 г. в семье оперного певца (его родной сестрой была легендарная летчица Марина Раскова). До революции участвовал в постройке подводных лодок конструкции И.Г. Бубнова, с начала 1920‐х возглавлял на Балтийском заводе Отдел подводного плавания. В техническом бюро № 4, которое было создано в 1926 г., опыт работы с подводными лодками был только у самого Малинина, прочие сотрудники опыта проектирования субмарин не имели.

Перед Малининым стояли непростые задачи – приходилось одновременно «вести разработку и постройку лодок, тип которых у нас был до того времени неизвестен; создавать и немедленно практически использовать теорию подводных лодок, которой у нас в Союзе также не было; воспитывать в процессе проектирования кадры конструкторов-подводников». 5 марта 1927 г. на Балтийском заводе в Ленинграде состоялась закладка трех лодок для Балтийского флота, а 14 апреля в Николаеве – трех лодок для Черноморского. Все они получили имена собственные: «Декабрист», «Народоволец», «Красногвардеец», «Революционер», «Спартаковец» и «Якобинец», а в сентябре 1934 г. еще и номерные обозначения, от Д-1 до Д-6.

Водоизмещение: надводное – 932,8 тонны, подводное – 1353,8 тонны; длина – 76 метров, ширина – 6,4 метра, осадка – 3,81 метра; мощность дизелей – 2200 л.с., электромоторов – 1050 л.с.; скорость хода максимальная надводная – 14 уз, подводная – 9 уз; глубина погружения максимальная – 90 м; автономность – 40 суток; вооружение: 8 (6 носовых и 2 кормовых) 533‐мм торпедных аппаратов, 1 – 100‐мм и 1 – 45‐мм орудия, 1–7,62‐мм пулемет; экипаж 53 человека.

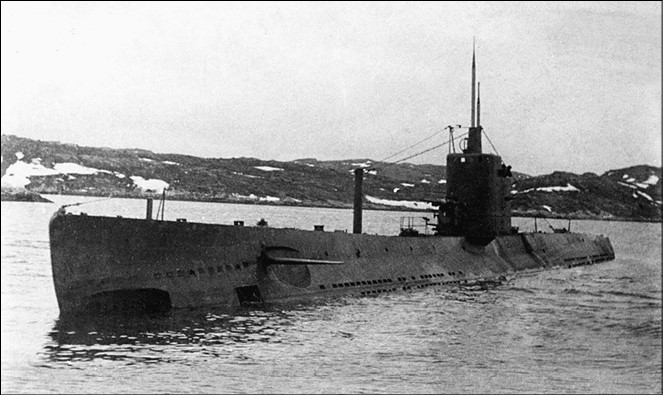

Первенец советского подводного кораблестроения – подводная лодка Д-3 «Красногвардеец»

Во многом «Декабристы» были весьма передовыми и прогрессивными по конструкции. Такие их особенности, как двухкорпусная архитектура, поперечные водонепроницаемые переборки, герметичная яма для аккумуляторной батареи, цистерна быстрого погружения, используются в отечественном подводном кораблестроении и сейчас. Весьма совершенными были также средства спасения экипажа, которые на всех типах советских субмарин 1930–1940‐х были аналогичными серии Д. Главными недостатками конструкции «Декабристов» были малая скорость погружения и неважная остойчивость в надводном положении. В июле 1930 г. Б.М. Малинин был обвинен во вредительстве, осужден и приговорен к расстрелу, который вскоре был заменен 10 годами лагерей. К счастью, срок он отбывал в «шарашке», где работал над проектом подводной лодки типа П («Правда»), а в 1932 г. был освобожден. К тому времени преимущества «Декабристов» были уже очевидны, и впоследствии Малинин создал такие классические типы советских субмарин, как Л («Ленинец») и Щ («Щука»).

Третья лодка в серии, Д-3 «Красногвардеец», была спущена на воду 12 июля 1929 г. и вошла в состав Морских сил Балтийского моря 14 ноября 1931‐го. Однако служить на Балтике субмарине было суждено недолго. Летом 1933 г. лодка по новопостроенному Беломорско-Балтийскому каналу перешла на Северное море и 21 сентября 1933 г. вошла в состав Северной военной флотилии (с 1937 г. – Северный флот). В 1937 г. Д-3 совершила первый большой поход – вместе с систершипом Д-2 прошла 3673 км до острова Медвежий и обратно. А в феврале 1938 г. лодка участвовала в эвакуации полярной станции «СП-1» во главе с Д.И. Папаниным. В 1938–1940 гг. Д-3 ремонтировалась в Ленинграде, после чего вернулась на Север.

На 22 июня 1941 г. Д-3 входила в состав 1‐го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота, ею командовал капитан-лейтенант Ф.В. Константинов. В первый боевой поход субмарина вышла 23 июня, но вражеских кораблей не нашла и 4 июля вернулась на базу. Неудачным получился и второй поход 17 июля – уже в море, на позиции, начались многочисленные неполадки, и 25 июля Д-3 отозвали для ремонта.

16 августа «красногвардейцы» отправились в третий поход. Через три дня Д-3 обнаружила вражеский конвой – пять транспортов, два эсминца и сторожевой корабль. Но единственная выпущенная в конвой торпеда прошла мимо. 25 августа обнаружили второй конвой, но из-за повреждения вертикального руля атаку осуществить не смогли, и 7 сентября Д-3 вернулась в Полярный.

Череда неудач, преследовавших лодку, прекратилась 22 сентября. В четвертом боевом походе, проходившем в районе Тана-фьорда – Бос-фьорда, с Д-3 заметили одиночное судно. Субмарина выпустила по нему две торпеды и через две минуты раздался взрыв, но сильная пурга не дала разглядеть в перископ результат атаки. 27 сентября у Гамвика Д-3 одной торпедой уничтожила танкер, а 30 сентября у Тана-фьорда атаковала транспорт водоизмещением около 3000 тонн и потопила его. В тот же день Д-3 обнаружила конвой, состоящий из двух транспортов и танкера под охраной двух сторожевиков и двух охотников. Но на малой глубине субмарина задела отмель, после чего пришлось всплывать и снова погружаться. Тем временем конвой вышел из опасной зоны.

11 октября в районе Конгс-фьорда Д-3 обнаружила транспорт под охраной эсминца и выпустила в него три торпеды. Результаты атаки не были видны из-за пурги, но два взрыва прозвучали. 13 октября в Тана-фьорде «Красногвардеец» угодил в противолодочную сеть, но через час смог освободиться из нее. Еще одну атаку подлодка могла бы произвести 14 октября, но снова подвела видимость. 17 октября Д-3 вернулась в Полярный с открытым боевым счетом. Через 12 дней новым командиром лодки стал капитан-лейтенант М.А. Бибеев.

Пятый поход начался 22 ноября, и в нем сразу же начались неприятности – сломались горизонтальные носовые рули и гирокомпас. Рули через два дня смогли исправить, но гирокомпас в море было не починить, и командир решил продолжать поход по магнитному компасу. 24 ноября Д-3 вошла в Порсангер-фьорд и четыре дня спустя, обнаружив в бухте Хоннинсвог 6000‐тонный транспорт, выпустила в него три торпеды. Через минуту на лодке услышали взрыв. 5 декабря Д-3 обнаружила два транспорта и эсминец. Когда субмарина изготовилась к атаке, эсминец направился на нее, и «красногвардейцам» пришлось погружаться, но затем Д-3 все же сумела выпустить четыре торпеды по цели и уничтожила транспорт-десятитысячник. Через сутки примерно в том же месте подлодка тремя торпедами потопила еще одно судно – танкер «Авраам Линкольн». 15 декабря Д-3 благополучно вернулась на базу.

По итогам года Д-3 была признана лидером среди советских подводных лодок по числу потопленных судов (семь, общим водоизмещением 36 000 тонн). Командир лодки получил орден Красного Знамени, а командир дивизиона И.А. Колышкин, неоднократно выходивший на «Красногвардейце» в море, первым среди подводников-североморцев представлен к званию Героя Советского Союза. 17 января 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР подводная лодка Д-3 была награждена орденом Красного Знамени.

Новый 1942‐й «Красногвардеец» встретил на ремонте в Мурманске, а 22 февраля вышел в шестой боевой поход в район Тана-фьорда. Начало похода протекало неудачно: 24 и 27 февраля подводники не смогли атаковать три цели. 8 марта 1942 г. Д-3 получила приказ прикрыть союзный конвой PQ-12, а через три дня пошла на помощь подводной лодке Щ-402. 13 марта «красногвардейцы» вернулись к Тана-фьорду и днем 14‐го потопили двумя торпедами транспорт. Заметивший субмарину немецкий гидросамолет немедленно атаковал ее тремя бомбами, а охранявшие транспорт катера устроили на Д-3 настоящую охоту, сбросив на нее за два часа 34 глубинных бомбы. К счастью, тогда удалось уйти, и 16 марта лодка благополучно пришла в Полярный.

Приказом народного комиссара ВМФ от 3 апреля 1942 г. № 72 за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава экипаж Д-3 был удостоен гвардейского звания.

В седьмой поход Д-3 вышла 1 мая 1942 г. Вечером следующего дня восточнее мыса Харбакен подводники обнаружили конвой и двумя торпедами атаковали 6000‐тонный транспорт. Вскоре раздались взрывы. 16 мая у мыса Маккаур Д-3 вышла на еще один конвой, но скоро лодка была обнаружена кораблями охранения и ушла на глубину. Зато на выходе из Бос-фьорда лодка подстерегла одиночный транспорт и потопила его тремя торпедами. На другой день в том же районе «Красногвардеец» повредил транспорт, шедший под охраной катеров, которые после атаки долго преследовали лодку, но не смогли причинить ей вреда. 18 мая Д-3 с триумфом вернулась на базу. К этому времени все члены ее экипажа были награждены орденами и медалями.

К сожалению, восьмой боевой поход оказался для «старушки», как звали лодку на флоте, последним. 10 июня 1942‐го Д-3 вышла в район Тана-фьорда на патрулирование, но назад не вернулась. Причиной ее гибели, скорее всего, стал подрыв на мине, после чего сдетонировал боезапас. Место гибели «Красногвардейца» было обнаружено в 2021 г. Носовая часть подлодки оторвана взрывом и лежит на грунте в 200 метрах от основной.

Из систершипов Д-3 в Великой Отечественной участвовали пять лодок (головная, Д-1 «Декабрист», погибла во время учебного погружения в Баренцевом море еще в ноябре 1940‐го). Через 16 дней после гибели «Красногвардейца», 26 июня 1942‐го, по приказу командования в доке Севастополя был взорван Д-6 «Якобинец». В декабре 1943‐го на Черном море погиб Д-4 «Революционер», совершивший до этого 18 боевых походов и потопивший три транспорта. Войну пережили только Д-2 «Народоволец» (четыре боевых похода, один потопленный транспорт) и Д-5 «Спартаковец» (16 боевых походов, одно потопленное судно). В 1989 г. подводная лодка Д-2 была установлена в Петербурге на вечную стоянку, так что у любителей истории флота есть прекрасная возможность ознакомиться с устройством субмарины типа «Декабрист».

Назад: Канонерская лодка «Эльпидифор № 413/Красная Абхазия» (1917–1959)

Дальше: Подводная лодка Л-3 «Фрунзовец» (1931–1971)