Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Линейный корабль «Гангут/Октябрьская революция» (1911–1957)

Дальше: Эскадренный миноносец «Новик»/эсминец «Яков Свердлов» (1913–1941)

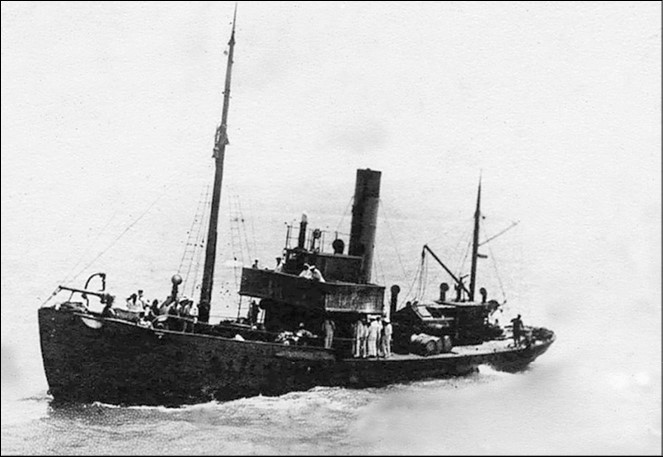

Тральщик «Китобой»

(1912–1943)

Судьба скромного тральщика «Китобой» – наверное, одна из самых ярких и необычных среди всех кораблей русского флота. Об этом маленьком корабле написаны книги, в его честь слагались стихи… И это неудивительно, ведь в истории «Китобоя», словно в капле воды, отразилась самая трагическая эпоха в истории русского флота.

Родиной «Китобоя» была Норвегия, точнее – Кристиания (так до 1924 г. называлась норвежская столица Осло). По заказу российского Управления кораблестроения в 1912 г. норвежские корабелы построили несколько небольших однотипных траулеров, получивших названия «Рониашил», «Маай», «Рио Кунене», «Карстен Брюн» и «Гама». «Гама» – это и был будущий «Китобой». Водоизмещение корабля – 310 тонн, длина – 30 метров, ширина – 6 метров, осадка – 3,2 метра. Мощность – 550 лошадиных сил, скорость – 11 узлов.

В том же 1912 году норвежский траулер стал британским – после покупки Англией его переименовали в «Эррис». И только в августе 1915‐го на судне подняли Андреевский флаг. После покупки 14 июля 1915 г. через подставное лицо вчерашний траулер прошел на Путиловском заводе переоборудование в тральщик, получил название «Китобой» и солидное для кораблей такого класса вооружение – два 75‐мм орудия, два пулемета и трал Шульца. Правда, из-за большой осадки его вскоре начали использовать как сторожевое судно.

Революция застала «Китобой» в составе 3‐го дивизиона сторожевых судов Балтийского флота. В конце 1917‐го корабль поднял красный флаг и полтора года входил в состав советских ВМС. Однако дальнейшая судьба «Китобоя» оказалась более чем нестандартной. Конечно, сами корабли не делают выбор – выбор делают люди, которые служат на них. И команда «Китобоя» сделала свой выбор днем 13 июня 1919 г…

…11 июня «Китобой», которым командовал бывший мичман Владимир Иванович Сперанский, вышел в дозор в Финский залив, в район, расположенный между Шепелёвским и Толбухиным маяками. Два дня спустя моряки стали свидетелями восстания на форте Серая Лошадь и решили перейти на сторону наступавшей Северо-Западной армии Н.Н. Юденича. Это решение приняли совместно Сперанский, начальник 3‐го дивизиона, бывший лейтенант Николай Моисеев и инженер-механик мичман Чистяков. Моисеев перешел на борт «Китобоя» с однотипного с ним тральщика «Якорь», пришедшего на смену.

В 19.30 «Китобой» спустил красный флаг и поднял Андреевский. Увидев это, «Якорь» открыл по «Китобою» пулеметный огонь (оказавшийся, впрочем, неточным), а затем полным ходом направился в Кронштадт. Вскоре в радиорубку «Китобоя» поступило предупреждение – если тральщик не ляжет на обратный курс, его потопит эсминец «Свобода». Тем не менее командир повел «Китобоя» в Батарейную бухту, которая находилась под контролем восставшего форта, и в 20.10 бросил там якорь. После короткого совещания было решено отправить тральщик за подмогой к англичанам, которые находились в Копорском заливе.

Тральщик «Китобой», чья команда отказалась спускать Андреевский флаг перед британской эскадрой

На закате 14 июня «Китобой» направился за помощью. В 22.15 его заметили с советского эсминца «Свобода», но форт Серая Лошадь открыл по нему огонь, и эсминец прекратил преследование беглеца. В полночь у мыса Дубровский «Китобой» встретил тех, кого искал, – две английских субмарины и миноносец. Но встреча оказалась вовсе не союзнической: британцы сочли «Китобой» своим трофеем, подняли на нем «Юнион Джек» и повели в Бьёрке (ныне Приморск). В порту с тральщика сняли все вооружение, а экипаж был полностью ограблен, причем англичане не постеснялись украсть даже личные вещи офицеров и матросов.

Два дня прошли в сложных переговорах. Лишь 17 июня 1919‐го «Китобой» передали Морскому управлению Северо-Западного правительства (хотя англичане оставили за собой право вернуть себе корабль в любое удобное для них время). На корме корабля снова взвился Андреевский флаг, но теперь «Китобой» считался уже не тральщиком, а посыльным судном, флагманом Нарвской военной флотилии. Он сразу же активно включился в боевые действия, поддерживая огнем приморский фланг Северо-Западной армии.

Впрочем, команды на «Китобое» практически не осталось. Сперанского направили в отдел Морского управления в Ревель, затем перевели в танковый батальон Северо-Западной армии (в 1945 г. он был арестован органами НКВД в Чехословакии и в 1950 г. умер в лагерях). Моисеев с частью команды попал в Морской полк, впоследствии был выдан красным и зверски замучен – погоны к его плечам прибили гвоздями…

После провала наступления на Петроград «Китобой» ушел в эстонский Ревель. 3 января 1920 г. Эстония и РСФСР подписали между собой перемирие, из-за чего отношение эстонцев к команде интернированного корабля сразу же резко ухудшилось. К концу месяца на «Китобое» остался один вахтенный офицер – прочая команда решила вернуться в Советскую Россию. Мичман Д.И. Ососов так вспоминал этот эпизод:

«В 20‐х числах января я проснулся в одно морозное утро от холода: отопление не действовало. Вскочив и обойдя корабль, я выяснил, что кроме меня на «Китобое» никого нет, но котел еще теплый. В командном кубрике я нашел записку, приколотую кнопкой к линолеуму подвесного стола, на которой был перечислен полный инвентарь имущества, находившегося в ведении боцмана, с припиской приблизительно следующего содержания: «Ваше Благородие, Вы, офицеры, сможете устроиться и прожить за границей, а мы, матросы, там пропадем, а поэтому решили скопом возвращаться на родину. Будет и что будет… не поминайте лихом. Прилагаю инвентарь вверенного мне имущества».

Выйдя на пристань, я первым делом завербовал двух кочегаров-эстонцев, искавших работу, чтобы развести пары и предотвратить повреждения от мороза трубок котла и парового отопления. Как только пары были подняты, я отправился в город и доложил о случившемся адмиралу Пилкину».

Чтобы спасти бесхозный корабль, контр-адмирал К.В. Пилкин приказал спешно сформировать новую команду, куда вошли 26 молодых офицеров, 1 кадет и 11 матросов под командованием лейтенанта Оскара Оскаровича Ферсмана (1891–1948). Его флотская карьера была неразрывно связана с Черноморским флотом: вахтенный офицер крейсера «Память Меркурия», минный офицер миноносца «Строгий», вахтенный начальник минного заградителя «Прут», 2‐й штурманский офицер линкора «Три святителя»; всю Первую мировую прошел штурманским офицером и старшим офицером эсминца «Беспокойный». 25 января 1920 г. Ферсман стал командиром «Китобоя»…

Дальнейшей целью для «китобоев» стал переход в Мурманск, в распоряжение генерала Е.К. Миллера. У эстонцев, впрочем, были свои виды на «Китобой» – они явно собирались силой удержать его в Ревеле и напрочь отказались продавать экипажу уголь. В итоге командир принял решение купить на рынке… сырые дрова. «Эти дрова, купленные на частном рынке на средства, отпущенные адмиралом Пилкиным, мокрые и неровного размера, были подвезены на грузовиках в ночь на 12 февраля и к утру все свободные места, как на верхней палубе, так и в кубриках, были загружены до отказа. С 30 оставшимися снарядами и скудным запасом воды и провианта, состоявшего главным образом из «корн-бифа», сала и мерзлого картофеля, «Китобой» был готов к выходу в море», – вспоминал мичман Н.А. Боголюбов. А уход «Китобоя» из Ревеля обставили как в авантюрных романах. Дождались воскресенья, когда эстонские матросы увольнялись на берег. А 15 февраля 1920 г. лейтенант Ферсман получил приказ контр-адмирала Пилкина:

«С получением сего вам надлежит идти в Северную Россию, в Мурманск, в распоряжение старшего морского начальника. Маршрут вам назначается следующий: Либава (погрузка угля от французского морского командования) и Копенгаген. В этом порту вы, снесясь с нашим морским агентом в Норвегии, выясните те норвежские порты, в которых вам можно будет принять уголь.

В зависимости от обстановки вам предоставляется менять по вашему усмотрению как маршрут, так и порт назначения, а в случае выяснения невозможности похода, вам разрешается передать корабль, условно или совсем, предпочтительно французскому морскому командованию или продать его.

Вам предоставляется право, если вы сочтете необходимым для сохранения чести Андреевского флага, уничтожить вверенный вам корабль.

В случае продажи корабля полученная сумма, за исключением расходов на отправку личного состава, если это окажется возможным, на один из фронтов или расчета с ними по нормам Северо-Западной армии, должна быть передана в депозит Северо-Западной армии….

Вам надлежит следить, чтобы между всеми чинами корабля были установлены дружеские отношения. В иностранных портах вам придется быть особенно осторожным, так как вы не имеете достаточно сил и средств, чтобы защитить флаг и русское имя от оскорблений. Поэтому скромное поведение на берегу чинов корабля особенно необходимо.

Я твёрдо уверен, что поход корабля под вашей командой, при условиях исключительной трудности, будет впоследствии занесен в летопись замечательных событий русского флота».

В 10.00 15 февраля Пилкин произнес на борту корабля прощальное слово. По воспоминаниям очевидцев, адмирал сказал:

– Поход трудный… Из-за отсутствия былой могучей России, много незаслуженной обиды придется наглотаться… Сил и средств к защитите чести Андреевского флага почти нет… Только неукоснительное исполнение долга, вера в правоту нашего дела и чувство собственного достоинства смогут сохранить наше лицо… Надо вести себя особенно осторожно и скромно в иностранных портах, дабы поддержать честь русского имени и вверенного вам флага, а также и свою собственную… На корабле живите дружно, без личных ссор и дрязг, только тогда поход может быть успешен… Помогайте командиру, не отвлекайте его пустяками от большого дела, которое ему поручено… Мы с завистью смотрим на вас. Вы вылетаете из клетки на свободу. Мы будем следить за вами и молиться за вас Богу.

После этого адмирал сошел на берег. Начальник погранстражи порта приказал часовым не допустить ухода «Китобоя», но Пилкин сумел затянуть время, попросив часовых вызвать начальника караула, а сам отдал приказ немедленно отдавать швартовы. С борта уходящего «Китобоя» можно было наблюдать, как беспомощно мечутся на пирсе эстонские солдаты… Опасались погони, но, к счастью, машины эстонских эсминцев «Вамбола» (бывший русский «Капитан 1‐го ранга Миклухо-Маклай») и «Леннук» (бывший русский «Автроил») были неисправны. Благополучно миновали минные заграждения на подходе к Ревелю. Сырые дрова не позволяли дать больше четырех узлов, но тем не менее «Китобой» 17 февраля достиг латвийской Либавы и бросил там якорь.

Неделя в Либаве (17–24 февраля 1920 г.) также была полна приключений. Латыши сначала выставили у сходен своих часовых, потом предложили лейтенанту Ферсману… продать корабль за любые деньги, а получив отказ, опять приставили к сходням солдат с инструкцией открывать огонь по «Китобою», если он вздумает уходить. Но и из латвийской ловушки удалось вырваться. С помощью английских и французских моряков команде удалось купить 40 тонн угля, и в 11.00 24 февраля корабль под Андреевским флагом покинул Латвию. К вечеру 27 февраля достигли берегов Дании, причем в порт Копенгагена лейтенант Ферсман ввел корабль без помощи лоцмана.

В Дании, где кораблей под Андреевским флагом не видели шесть лет, «Китобой» приняли тепло. Через несколько дней команда удостоилась аудиенции у вдовы Александра III, императрицы Марии Федоровны, проживавшей в Копенгагене с лета 1919‐го. Однако вскоре стало известно, что Северный фронт генерала Миллера пал и, таким образом, от плана перехода в Мурманск придется отказаться. Пока решили оставаться в Дании.

Тем временем к «Китобою» проявили интерес англичане. Еще 28 февраля к Ферсману явился флаг-офицер английского контр-адмирала Уолтера Коуэна, чья 2‐я бригада крейсеров стояла в столице Дании. Он предъявил Ферсману письменное требование немедленно спустить Андреевский флаг, так как этот флаг больше не признается английским правительством. Лейтенант О.О. Ферсман ответил, что Андреевский флаг спущен не будет, а в случае каких-либо насильственных действий со стороны англичан он будет защищать честь флага до последней капли крови, возлагая всю ответственность за бой в нейтральном порту на английского адмирала.

Согласно одной версии, никаких насильственных действий со стороны англичан за этим не последовало, а на следующее утро контр-адмирал У. Коуэн прибыл на «Китобой», совершил осмотр корабля, а затем, спустившись в каюту Ферсмана, обнял и расцеловал его и сказал: «Я надеюсь, что каждый английский морской офицер в подобном положении поступил бы столь же доблестно, как это сделали вы». Эта версия была изложена в эстонской газете «Принаровский край» (статья «За честь Андреевского флага», 1930, № 9, 24 октября) и стала широко известной в эмиграции. Поэт Аркадий Несмелов в 1942 г. посвятил инциденту такие строки:

Это – не напыщенная ода,

Обойдемся без фанфар и флейт!

…Осень девятнадцатого года.

Копенгаген. Безмятежный рейд.

Грозная союзная эскадра,

Как вполне насытившийся зверь,

Отдыхает… Нос надменно задран

У любого мичмана теперь.

И, с волною невысокой споря,

С черной лентой дыма за трубой

Из-за мола каменного, с моря

Входит в гавань тральщик «Китобой».

Ты откуда вынырнул, бродяга?..

Зоркий Цейсс ответит на вопрос:

Синий крест Андреевского флага

Разглядел с дредноута матрос…

Полегла в развалинах Россия,

Нет над ней державного венца,

И с презреньем корабли большие

Смотрят на малютку-пришлеца.

Странный гость! Куда его дорога,

Можно ли на рейд его пустить?

И сигнал приказывает строго:

«Стать на якорь. Русский флаг спустить».

Якорь отдан. Но, простой и строгий,

Синий крест сияет с полотна;

Суматоха боевой тревоги

У орудий тральщика видна.

И уже над зыбью голубою

Мчит ответ на дерзость, на сигнал:

«Флаг не будет спущен. Точка. К бою

Приготовьтесь!» – Вздрогнул адмирал.

Он не мог не оценить отпора!

Потопить их в несколько минут

Или?.. Нет, к громадине линкора

Адмиральский катер подают!

Понеслись. И экипаж гиганта

Видел, как, взойдя на «Китобой»,

Заключил в объятья лейтенанта

Пристыженный адмирал седой.

Вот и всё. И пусть столетья лягут,

Но Россия не забудет, как

Не спустил Андреевского флага

Удалой моряк!

Однако, по другой версии, конфликт не был разрешен так идиллически, потому что 4 мая 1920 г. лейтенанту Ферсману зачитали телеграмму Британского адмиралтейства, предписывающую «Китобою» следовать в шотландский порт Розайт с английской командой. Ферсман снова категорически отказался сдать корабль и, вернувшись на «Китобой», приказал готовить его к подрыву. Английскую ремонтную команду на борт корабля не пустили, а Ферсман послал депешу посланнику России в Великобритании, прося повлиять на ситуацию. «Командир без боя «Китобой» не сдаст», – говорилось в телеграмме.

Тем не менее ситуация продолжала оставаться напряженной. 9 мая пришла телеграмма из Парижа, от министра иностранных дел Русского правительства С.Д. Сазонова, где рекомендовалось «воздержаться от оказания вооруженного сопротивления англичанам». Ферсман ответил, что «командир военного судна, оставивший таковое без боя, по законам Российского государства подлежит смертной казни».

Окончательно разрешился конфликт вокруг «Китобоя» лишь 5 июня. Благодаря поддержке императрицы Марии Федоровны и русских дипломатов британцы отказались от претензий на корабль. К тому времени уже стало понятно, что единственным для «Китобоя» выходом остается уход в Крым – последний к тому времени оплот Белой России.

7 июля 1920 г. все представители русской диаспоры Дании торжественно проводили «китобоев» в далекий путь. Так как правительство Германии на основании своего договора с Советской Россией отказало кораблю в праве прохода через Кильский канал, «Китобою» пришлось идти вокруг всего Ютландского полуострова, почти все время по оставшимся с Первой мировой минным полям – то германским, то английским. 11 июля через Каттегат и Скаггерак вошли в Северное море. В пути часто ломалась машина, ее чинили в море практически ежедневно. С 18 июля по 14 августа «Китобой» стоял в Шербуре в связи с длительной болезнью командира и ремонтом; 14–20 августа стояли в Бресте, ремонтируя машины. 22 августа 1920 г. в Бискайском заливе «Китобой» попал в сильнейший шторм и едва не пошел ко дну, однако все обошлось. 23 августа были в испанском порту Виго, затем в Кадисе и Гибралтаре. 10 сентября корабль вошел в Средиземное море и двинулся вдоль африканского побережья с заходами в Альмерию и Алжир. В Алжире стояли с 15 по 29 сентября, ожидая прихода средств на закупку топлива из Парижа. С деньгами во время похода вообще было очень туго. По воспоминаниям мичмана Н.А. Боголюбова, «деньги, ассигнованные на поход «Китобоя», выдавались частями и с большой волокитой, временами ставя командира «Китобоя» из-за отсутствия средств для покупки угля, воды и провизии в очень неудобное положение и, таким образом, замедляя движение корабля. Хотя смета, составленная в Копенгагене, включала небольшое жалованье личному составу «Китобоя», лейтенант Ферсман, в целях экономии и с согласия строевого состава корабля, выдавал регулярное месячное жалованье только кочегарам и коку».

1—5 октября, пройдя через несколько штормов, стояли в Бизерте – будущей «столице» русского морского зарубежья. Оттуда пошли к Мальте, где ремонтировали паровой насос, однако ремонт вышел неудачным, и «Китобой» был вынужден идти в Патрас, откуда 11 октября направился в Пирей. Удастся ли пройти Дарданеллы, никто не знал: попытки Ферсмана связаться с русским посланником в Афинах кончились неудачей. 22 сентября пошли к Дарданеллам на свой страх и риск и благополучно миновали их, несмотря на то, что итальянские и французские стационеры подавали сигналы остановиться. Как выяснилось, «Китобой» должен был пройти пролив, спустив Андреевский флаг, однако телеграмма от имени генерала А.С. Лукомского об этом пришла в Пирей с опозданием. Впрочем, Ферсман в любом случае Андреевский флаг спускать не собирался ни перед кем…

26 октября 1920 г. «Китобой» бросил якорь в Босфоре напротив дворца Долма-бахче. Корабль ждал уголь и воду и пережидал шторм. Только 7 ноября смогли выйти из Константинополя, но сразу же попали в шторм и до 10 ноября стояли на якоре у турецких берегов. В этот день радист корабля услышал сообщение о прорыве Красной армией позиций Русской армии под Перекопом и взятии Армянска. Что будет дальше, каковы планы Врангеля – никто на борту не знал. Тем не менее О.О. Ферсман принял решение отправляться в Крым… 14 ноября, уже на подходе к Севастополю, «Китобой» встретил караван судов, выходивших из крымских портов. «Итак, по иронии судьбы, после всех усилий «Китобою» удалось, наконец, дойти до родной земли, но в последний день её существования как кусочка свободной белой России», – вспоминал участник похода мичман Н.А. Боголюбов…

Можно только представить себе чувства моряков, которые преодолели столько испытаний!.. Всей душой стремиться к своим – и прийти в белый Крым в самый последний момент, когда его история уже завершалась…

Поскольку во время эвакуации каждый борт был на счету, «Китобой» был тут же задействован в ней. В Стрелецкой бухте Севастополя корабль взял на борт около 300 человек и в ночь с 15 на 16 ноября навсегда покинул Россию. В составе Русской эскадры уходил из Крыма и предыдущий корабль лейтенанта Оскара Ферсмана, эсминец «Беспокойный»… 18 ноября, через 11 дней, снова увидели Константинополь. Там на «Китобое» некоторое время размещался штаб А.П. Кутепова.

10 декабря героический корабль в составе своего отряда начал переход в Бизерту и 27 декабря пришел в порт. Там «Китобой» активно использовался в качестве посыльного судна. Только летом 1923 года корабль спустил Андреевский флаг, поднятый в 1919‐м.

В дальнейшем «Китобой» был продан в Италию, в 1926 г. получил название «Итало» и был приписан к порту Генуя. В апреле 1940 г. он был зачислен в состав ВМФ Италии и получил наименование G79. 10 cентября 1943 г. во избежание захвата корабля нацистами команда G79 затопила корабль в генуэзском порту…

Доблестный командир «Китобоя» лейтенант Оскар Оскарович Ферсман пережил свой корабль всего на пять лет. С мая 1921 г. он жил в Дании, а в 1948‐м перебрался в Буэнос-Айрес к брату Евгению. 22 мая 1948‐го в далекой Аргентине Ферсман ушел из жизни…

Любопытно проследить за тем, как сложились судьбы систершипов «Китобоя». Их, напомним, было четыре, и все они в свое время оказались в составе российского, а затем советского ВМФ. Раньше всех закончилась судьба «Гарпуна» – еще 15 мая 1917 г. он затонул при столкновении с подводной лодкой, в 1918 г. был поднят и отремонтирован, после чего активно участвовал в Гражданской войне как тральщик и минный заградитель. Ввиду изношенности в 1922 г. был поставлен в порт на долгосрочное хранение и в 1925 г. исключен из состава ВМФ. 18 августа 1926 г. он был сдан на слом. «Намет» был в мае 1918 г. захвачен в Котке финнами и вошел в состав ВМФ Финляндии. «Невод» после боевого траления в 1921–1922 гг. был поставлен в 1923 г. в порт на долговременное хранение, в 1926 г. переклассифицирован в спасательное судно, а в 1939 г. использовался как отопительное судно и перед началом войны исключен из списков флота. «Якорь» (тот самый, который летом 1919‐го безуспешно пытался остановить «Китобой») после окончания боевого траления в 1921–1922 гг. был поставлен в 1923 г. в порт на долговременное хранение, в 1930 г. расконсервирован и переклассифицирован в посыльное судно, с 1938 г. использовался как отопительное судно, а с началом Великой Отечественной войны использовался как самоходная плавбаза подводных лодок.

…Последний корабль в европейских водах под Андреевским флагом… Гордым, не желающим склонить свой доблестный стяг перед кем бы то ни было остался «Китобой» в истории русского флота.

Назад: Линейный корабль «Гангут/Октябрьская революция» (1911–1957)

Дальше: Эскадренный миноносец «Новик»/эсминец «Яков Свердлов» (1913–1941)