Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Подводная лодка «Дельфин» (1904–1932)

Дальше: Подводная лодка «Минога» (1908–1925)

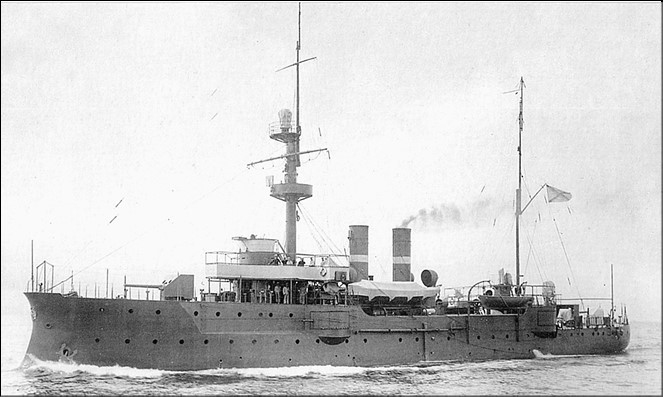

Канонерская лодка «Сивуч»

(1907–1915)

Вскоре после Русско-японской войны началось строительство серии новых канонерских лодок взамен погибших в 1904–1905 гг. При этом все они получили названия в честь героических предшественников – «Гиляк», «Бобр», «Кореец» и «Сивуч» (иногда для отличия от предшественников их названия указываются с добавлением номера, т. е. «Сивуч II»). Петербургский Невский судостроительный и механический завод начал постройку «Сивуча» 12 июня 1906 г., спуск на воду корабля состоялся 1 августа 1907‐го, а вступил он в строй еще через год. Водоизмещение – 1200 тонн, длина – 66 метров, ширина – 11 метров, осадка – 2,2 метра. «Сивуч» был вооружен двумя 120‐миллиметровыми и четырьмя 75‐миллиметровыми пушками, тремя пулеметами, нес 40 заградительных мин. Экипаж «Сивуча» состоял из 10 офицеров и 138 матросов.

Все канонерские лодки типа «Гиляк» строились для нужд Дальнего Востока, именно этим и объяснялись их «преемственные» названия. Но войти в состав Амурской военной флотилии «Сивучу» не было суждено. Канонерская лодка вошла в состав 2‐й минной дивизии Балтийского флота, базировалась в Свеаборге (ныне Суоменлинна, Финляндия), а с 1913 г. числилась в составе Учебно-минного отряда, на ней проходили практику курсанты Морского инженерного училища.

Командовал кораблем уроженец Нижнего Новгорода капитан 2‐го ранга Петр Нилович Черкасов. Он родился 1 июля 1882 г. в семье морского офицера, капитана 1‐го ранга Нила Васильевича Черкасова, в свое время служившего на корвете «Витязь» и фрегате «Ослябя». В 1900 г. Петр Нилович получил первый офицерский чин – мичмана. Участвовал в Русско-японской войне, в ходе которой служил на эскадренном броненосце «Севастополь». За храбрость был произведен в лейтенанты, получил ордена Святой Анны 4‐й и 3‐й степеней с мечами, Святого Владимира 4‐й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 2‐й степени с мечами. После войны Черкасов был старшим офицером учебного судна «Верный», командовал миноносцем № 213. Чин капитана 2‐го ранга получил 6 декабря 1912 г., а через год принял «Сивуч».

…Поздним летом 1915 г. ситуация для русского флота на Балтийском море складывалась не лучшим образом. Германская армия, захватив Виндаву (ныне Вентспилс в Латвии), пыталась прорваться к Риге, флот тоже развивал наступление в сторону Рижского залива. Почти ежедневно на Балтике происходили бои между германскими и русскими кораблями. «Сивуч» был задействован в выполнении боевых задач – канлодка обстреливала позиции противника на берегу, вела ночную постановку мин, патрулировала побережье.

На тот момент «Сивуч» и его систершип «Кореец» оставались единственными русскими кораблями в Рижском заливе, в который уже начали прорыв германцы. Остальные русские силы отошли к Моонзунду. Предстояло прорываться туда и канонеркам, но удастся ли этот рискованный прорыв, никто не знал. Командир «Корейца» капитан 2‐го ранга И.К. Федяевский откровенно считал, что шанс дойти до Моонзунда – один из ста.

6 августа в 13.25 «Сивуч», выполнив боевую задачу, покинул Усть-Двинск и вместе с «Корейцем» на скорости 10 узлов пошел на север Рижского залива, иногда проходя полосы сплошного тумана. Из радиорубки одно за другим поступали тревожные сообщения – проходы немецких крейсеров, эсминцев и тральщиков фиксировались по всему заливу. В 19.00 поступил приказ командующего флотом вице-адмирала В.А. Канина: идти под берег, а с темнотой выдвигаться к Моонзунду. Час спустя канонерки застопорили машины и легли в дрейф, дожидаясь ночи.

Канонерская лодка «Сивуч» героически погибла в неравном бою с германскими кораблями в Рижском заливе

Внезапно сигнальщик Василий Кантонистов доложил командиру:

– С зюйд-веста – силуэты трех кораблей. Первый – трехтрубный крейсер типа «Кольберг». Курсовой 110, дистанция 36 кабельтовых…

Через минуту информацию уточнили – это был «Аугсбург», один из лучших крейсеров германского флота. Именно под прикрытием огня его пушек германские кавалеристы 7 мая 1915 г. ворвались в Либаву (ныне Лиепая в Латвии). «Аугсбург» поддерживали эсминцы – V-29 и новейший V-100. Преимущество как в скорости, так и в артиллерии (19 орудий против 12) было на стороне немцев.

– К бою! – после недолгого молчания скомандовал Черкасов.

На «Сивуче» прозвучал ревун, комендоры бросились к орудиям. Все понимали, что силы неравны, но… отступать? Никогда!..

На палубу русской канлодки упал узкий луч прожектора – это немецкий крейсер нащупывал противника. В 19.50 прозвучал первый залп. В ответ заработали кормовые орудия «Сивуча» и «Корейца». Прожектор «германца» разлетелся вдребезги, лопнула якорная цепь… Началась настоящая артиллерийская дуэль, которая продолжалась 32 минуты.

Немцы стреляли метко, и вскоре кормовые орудия «Сивуча» были разбиты, но канлодка продолжала яростно отстреливаться из носовых пушек. V-29 выпустил торпеду в «Сивуча», а V-100 – в «Корейца», но русские рулевые искусно уклонились от торпедной атаки.

В один из моментов боя, когда борта «Сивуча» и «Корейца» сблизились, Черкасов успел крикнуть командиру «Корейца» Федяевскому, чтобы тот выводил свою канлодку из боя. Такое решение офицеры приняли заранее: «В случае гибели от подводной лодки, другому кораблю людей не снимать; в случае встречи с более сильным и многочисленным неприятелем, не держаться соединенно». Тактика была подсказана трагедией 22 сентября 1914 г., когда германская субмарина один за другим потопила английские крейсера «Абукир», «Хоуг» и «Кресси», снимавшие экипажи с тонущих собратьев… «Кореец» скользнул в темноту, и теперь весь огонь противника сосредоточился на «Сивуче».

Морской офицер Г.К. Граф вспоминал: «Это был короткий, но жестокий бой. «Сивуч» был весь расстрелян: он сразу же получил много подводных и надводных пробоин. Всюду на нем возникли пожары, и он стал представлять собой сплошной костер. Но, хотя борта и были накалены уже докрасна и всюду стали взрываться снаряды и патроны, он боя не прекратил до последней минуты».

– К немцам идет подмога! – крикнул старший офицер канлодки Петр Алексеевич Дьяков на ухо командиру. – По силуэтам – тип «Нассау»!

Линкоров типа «Нассау» у немцев было четыре. Два из них – головной «Нассау» и «Позен» – сейчас спешили на помощь «Аугсбургу». Вся мощь их главного калибра – чудовищных 280‐миллиметровых орудий – обрушилась на русскую канлодку…

В книге А. Зернина «Балтийцы. Морские рассказы», изданной в Париже в 1931 г., последние минуты героической канлодки описаны так: «Лопнули паровые трубы. Повреждены машины. Рухнул мостик, увлекая за собой раненого командира. Корабль остался без головы…

Нет. Капитан 2‐го ранга Черкасов встает из-под обломков и среди растущего хаоса подымается на ростры, продолжая управлять огнем оттуда. Но умолкают орудия, перебита прислуга и, однако, бой продолжается, потому что на «Сивуче» уцелела одна 75‐миллиметровая пушка. И эта пушка все еще стреляет.

На рострах вспыхивает пожар. Огненные языки тянутся к небу. Пожар разгорается, и в огненном нимбе в последний раз виден командир…

С крейсера залп, и капитан Черкасов исчезает, разорванный на части и сметенный в воду…

Пожар растет. Борт накаляется и багряно-темной полосой рдеет над водою. И через докрасна раскаленный борт все стреляет та же чудом сохранившаяся пушка. «Сивуч» весь в пламени клонится мачтами к воде, но продолжает бой».

Перед гибелью горящий «Сивуч» успел выпустить по противнику последний снаряд. Этот выстрел сделал 25‐летний мичман Михаил Алексеевич Мурзин. Вице-адмирал Эрхард Шмидт приказал добить противника, и оба линкора открыли огонь с левого борта по гибнущему «Сивучу». Одновременно эсминцы S-176, S-178, S-179, V-185 и V-29 выпустили в русскую канонерку свои торпеды…

Чудовищный взрыв сотряс горящий остов канонерской лодки, и холодные волны Рижского залива навсегда сомкнулись над непобежденным русским кораблем и героями-моряками. Кроме командира Петра Черкасова, на «Сивуче» смертью героев пали старший офицер лейтенант Петр Алексеевич Дьяков, старший артиллерийский офицер мичман Освальд Оскарович Проффен, штурманский офицер мичман Георгий Иванович Погожев 2‐й, вахтенный начальник мичман Иван Иванович Тырин, вахтенный офицер мичман Борис Иванович Шредер, мичман Анатолий Сергеевич Семенов, младший судовой механик инженер-механик мичман Константин Павлович Огурешников, судовой врач надворный советник Иван Петрович Залесов и 92 матроса.

Немцы подобрали из воды двух офицеров (в том числе Михаила Мурзина) и 48 матросов, из которых 8 впоследствии умерли от ран. Воздавая дань мужеству противника, экипаж германского линкора «Нассау» выстроился на палубе и приветствовал русских моряков, а корабельный оркестр исполнил «Боже, Царя храни».

Позднее выяснилась причина появления на поле морского боя «Нассау» и «Позена». Оказалось, что, столкнувшись с жестким отпором, командир «Аугсбурга» радировал командующему германской эскадрой вице-адмиралу Шмидту о том, что ведет бой с… русским линкором «Слава». Шмидт лично поспешил на подмогу подчиненному. А увидев, что немцам противостояла одна-единственная канонерская лодка, пришел в ярость.

Судьба однотипной с «Сивучом» канонерской лодки «Кореец» сложилась тоже драматично. В темноте немцы чудом не заметили севший на мель корабль, он сумел ускользнуть и укрыться в бухте острова Кюно. Но 7 августа офицеры «Корейца» во главе с командиром на основе имевшейся у них на тот момент информации приняли решение уничтожить корабль, чтобы он не достался противнику. По странному совпадению «Кореец» погиб точно так же, как и его предшественник, одноименная канонерская лодка времен Русско-японской войны – принял неравный бой с врагом, а затем был взорван своим экипажем… Правда, в декабре 1915 г. совещание флагманов Балтийского флота признало действия капитана 2‐го ранга И.К. Федяевского поспешными и запретило ему впредь командовать кораблями «из-за недостатка твердой воли и чрезмерной впечатлительности». Впрочем, под суд командира «Корейца» не отдали, «принимая во внимание доблесть, проявленную командиром корабля в предшествующих боях под Ригой, а также в бою 6 августа».

Неравный бой «Сивуча» и «Корейца» с превосходящими силами германского флота имел неожиданно большие последствия. На следующий день вице-адмирал Э. Шмидт принял решение уводить свою эскадру из Рижского залива. За свою попытку вторжения в территориальные воды России германцы заплатили дорогую цену – пять миноносцев, пять тральщиков, надолго вышли из строя линкор «Мольтке» и крейсер «Тетис». Активность противника в этом регионе снизилась на целых два года. Кстати, в германской прессе бой «Сивуча» получил высокую оценку: «Русский корабль, окруженный фонтанами взрывов 11‐дюймовых снарядов, весь в огне и храбро отстреливаясь из всех своих орудий, опрокинулся и затонул после произведенной на него пятью миноносцами атаки». Восторженно отозвались о подвиге Черкасова и союзники. Английская газета «Стар» 25 августа 1915 г. вышла с большим заголовком «Славная морская победа России». «Пройдут годы, позабудутся события этой войны, но подвиг «Сивуча» останется в истории», – утверждала газета.

…Родные Петра Ниловича Черкасова долго не хотели верить в то, что его нет в живых. Его вдова Сусанна Владимировна надеялась на то, что муж был подобран германскими кораблями, ждала, когда же будут опубликованы списки пленных. И только в конце сентября стало ясно, что надежды больше нет. 22 сентября 1915 г. П.Н. Черкасов был исключен из списков флота, а его родственники почтили память героя панихидой в нижегородском Крестовоздвиженском соборе, где покоились его мать и дед. 26 февраля 1916 г. мужественный офицер был посмертно произведен в капитаны 1‐го ранга и удостоен высшей боевой награды России – ордена Святого Георгия 4‐й степени. Его портрет в обрамлении лавровых ветвей был размещен в зале Николаевской морской академии.

После того как о подвиге капитана Черкасова узнала вся страна, 28 сентября 1915 г. Балахнинское земское собрание приняло решение поставить герою-земляку памятник. Но отец погибшего моряка предложил открыть общедоступный Народный дом имени Петра Черкасова. Н.В. Черкасов подарил земству участок земли в Ольгине Мысовской волости Балахнинского уезда (ныне Володарск Нижегородской области) с домом и постройками. Дом был отремонтирован на средства земства и пожертвования благотворителей, открыл двери в 1916‐м и действовал до 1920 г. В дальнейшем дом использовался как склад, полностью обветшал и в 2000 г. его руины были снесены. Сейчас на этом месте проложена дорога…

А вот офицеру, который сделал последний выстрел с гибнущего «Сивуча», оказалась суждена долгая жизнь. Вернувшись из плена, Михаил Алексеевич Мурзин сражался в рядах Вооруженных сил Юга России, командуя канонерской лодкой «Донец», в марте 1920 г. был произведен в старшие лейтенанты. В эмиграции проживал в Югославии, Италии и Бельгии, где и умер в 1955‐м.

В августе 2006 г. в Володарске был заложен памятный камень на месте будущего памятника П.Н. Черкасову, а в октябре 2007 г. Нижегородским отделением Общероссийского движения поддержки флота установлена мемориальная доска в его честь на здании Александровского дворянского института, где он учился. В 2010‐м, к 95‐летию подвига, в Нижнем Новгороде прошла военно-историческая конференция, посвященная памяти П.Н. Черкасова, 6 мая 2017‐го в Володарске был открыт памятник герою-моряку. Правда, вызывает удивление, что до сих пор имя героя не присвоено ни одному боевому кораблю Военно-морского флота России. Но хочется верить в то, что «Капитан Черкасов» обязательно сойдет с русских стапелей.