Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Башенная броненосная лодка «Стрелец» (1865 – настоящее время)

Дальше: Броненосный корабль «Пётр Великий» (1872–1960)

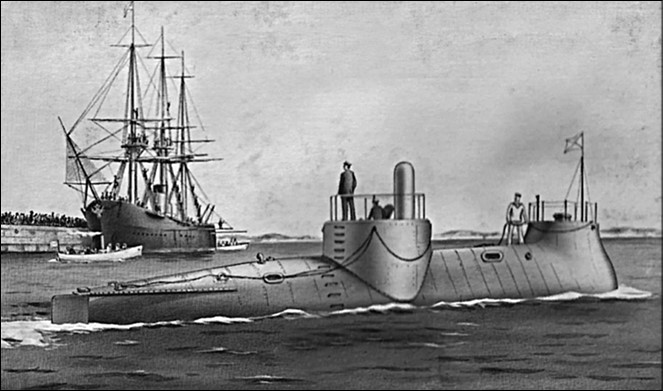

Подводная лодка И.Ф. Александровского

(1866–1871)

Изобретатель подводной лодки Иван Федорович Александровский был человеком необыкновенно разнообразных дарований. Он родился в 1817 г. в Митаве (ныне Елгава, Латвия), но с 17‐летнего возраста жил в Петербурге. В 1850‐х широкую известность Александровскому принесло занятие фотографией, его даже пригласили быть придворным фотографом. В 1852 г. Александровский впервые в России сделал стереоскопические фотографии. Кроме того, он был талантливым художником.

Подводная лодка И.Ф. Александровского

В начале 1850‐х Александровский увлекся идеей создания боевого подводного корабля. К этому времени в России уже создавались субмарины К.А. Шильдера, но работы по ним были глубоко засекречены. В 1856 г. в Петербурге испытывалась построенная по заказу русского флота субмарина «Зеетойфель» немецкого инженера В. Бауэра. После 133 успешных погружений эта лодка затонула, и все работы по ней были прекращены. Александровский расценил проект Бауэра как весьма несовершенный и задался целью создать более безопасную подводную лодку.

Но путь к реализации идеи оказался долгим. Проект Александровского 1857 г. Морской ученый комитет забраковал. Однако изобретатель смог заинтересовать генерал-лейтенанта С.О. Бурачка, который, хотя и раскритиковал проект в деталях, поддержал его в Морском комитете. 14 июля 1862 г. одобрение было получено, но казенного финансирования Александровскому не выделили. Изобретателю пришлось год искать 140 тысяч рублей, и лишь 4 июля 1863 г. был подписан Высочайший указ о постройке подводной лодки.

Строительство велось на Балтийском заводе и затянулось на два года, устранение недостатков заняло еще год. В мае 1866 г. субмарина наконец была готова. На тот момент это была самая крупная подводная лодка в мире: подводное водоизмещение – 362 тонны, надводное – 352 тонны, длина – 33 метра, ширина – 4 метра, высота – 5,5 метра. Кроме того, многие элементы конструкции Александровского были уникальны и использовались впервые: обшитая латунью часть корпуса, где был установлен компас, двухвальный двигатель и, главное, продувка балласта сжатым воздухом для всплытия – система, которая до сих пор используется на всех субмаринах мира.

Лодка была оснащена двумя пневматическими двигателями по 117 лошадиных сил каждый. Они позволяли развивать скорость 3,5 узла. Запас сжатого воздуха хранился в двадцати баллонах. Лодка могла находиться под водой восемь часов. Ее вооружение состояло из двух плавучих мин, соединённых тросом. Предполагалось, что субмарина подведет обе мины под днище вражеского корабля, отойдет на большое расстояние и взорвет мины с помощь гальванического взрывателя.

Первые испытания корабля состоялись 19 июня 1866 г. На протяжении лета этого года субмарина Александровского придирчиво испытывалась специалистами в Кронштадте и успешно справлялась со всеми заданиями. Вице-адмирал А.А. Попов, погружавшийся на лодке 18 августа, отзывался о новинке с восторгом, «и теперь, по отзыву адмирала, вопрос подводного плавания можно считать разрешенным», как писали «Санкт-Петербургские ведомости». В 1866–1868 годах командиром субмарины был капитан 1‐го ранга Густав Федорович Эрдман, впоследствии контр-адмирал и военный губернатор Приморской области, многое сделавший для развития Владивостока.

14 сентября 1866 г. в Кронштадте субмарину внимательно осмотрел император Александр II и вынес свой вердикт: «Чрезвычайно умно придумано». После этого лодка была зачислена в Минный отряд Балтийского флота. Ее экипаж состоял из 20 матросов и одного офицера. Высочайшее одобрение укрепило авторитет Александровского в глазах Морского министерства, и изобретателю выделили на усовершенствование проекта 50 тысяч рублей. В 1867 г. латунную обшивку носовой части корабля заменили на медную, установили дополнительные цистерны, также Александровский сконструировал «регулятор», который помогал удерживать лодку от непреднамеренного всплытия.

И.Ф. Александровский так описывал ход испытаний лодки в 1868 г.: «Лодка была спущена в три часа пополудни и оставалась под водой до 8‐ми часов следующего утра. Во время пребывания под водой гг. офицеры и команда нижних чинов пили, ели, курили, ставили самовар. Все это происходило при отличном освещении лампами и свечами. Клапаны были все закрыты, и однако же воздух в лодке нисколько не был испорчен, все лампы и свечи горели светло и ясно, и никто не ощущал ни малейшего неудобства под водой: ели, пили, спали совершенно так, как в обыкновенных комнатах… Лодка же находилась на глубине 30 футов», т. е. 9 метров.

С января 1869 г. кораблем командовал И.Г. Рогуля. В июле этого года субмарина приняла участие в смотре флота на Транзундском рейде, пройдя около семисот метров на глубине 4,2 метра. С октября лодкой командовал лейтенант К.Н. Назимов. В 1870 г. в корпусе субмарины была смонтировала дополнительная смотровая башня.

Последним годом службы подводного корабля стал 1871‐й. Тогда в проливе Бьёркезунд по приказу вице-адмирала В.А. Стеценко субмарину испытывали на прочность без экипажа. Глубину погружения 24 метра лодка выдержала, но 30 июля 1871 г., при попытке достичь 30‐метровой глубины, ее корпус был раздавлен. Поднять субмарину удалось лишь два года спустя. Но восстанавливать ее было уже бессмысленно.

В дальнейшем Иван Федорович Александровский не раз предлагал Морскому министерству проекты новых субмарин, но все они отвергались. В 1894 г. 77‐летний изобретатель скончался в одной из петербургских больниц, в забвении и бедности. Корпус его подводной лодки в 1901‐м был разобран на металл.

Назад: Башенная броненосная лодка «Стрелец» (1865 – настоящее время)

Дальше: Броненосный корабль «Пётр Великий» (1872–1960)