Книга: 100 великих кораблей отечественного ВМФ

Назад: Фрегат «Паллада» (1832–1856)

Дальше: Фрегат «Аврора» (1835–1861)

Подводные лодки К.А. Шильдера

(1834, 1838, 1840)

Изобретателем и строителем первой русской подводной лодки считается выдающийся военный инженер Карл Андреевич Шильдер (1786–1854), уроженец Псковщины, участник Отечественной войны 1812 г., составивший себе блестящую репутацию во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. – тогда по предложенному Шильдером плану были осаждены и взяты вражеские крепости Варна и Силистрия. С начала 1830‐х генерал-майор Шильдер, пользовавшийся благосклонностью императора Николая I, вел многочисленные работы по усовершенствованию инженерной, сапёрной и минёрной техники. Одним из его наиболее выдающихся изобретений стала подводная лодка, построенная в 1834 г.

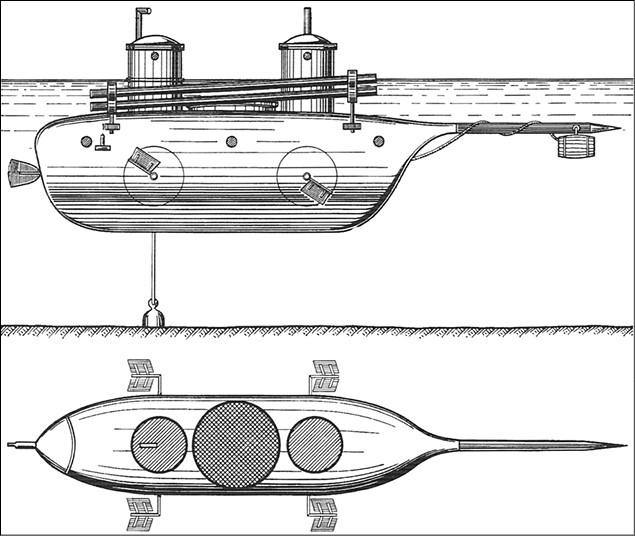

Субмарина Шильдера, строительство которой велось на Александровском литейном заводе в марте – мае 1834 г., обошлась казне в сумме 23 448 рублей. Она имела длину 6 метров, ширину 1,5 метра и высоту 1,8 метра, водоизмещение – 16,4 тонны. Корпус, сделанный из котельного железа, имел толщину 5 миллиметров. Это отличало лодку Шильдера от первой в мире субмарины Роберта Фултона «Наутилус», построенной им для Франции в 1800 г. Однако, как и «Наутилус», подлодка Шильдера приводилась в движение мускульной силой гребцов (экипаж – от 8 до 12 человек). Поэтому ее скорость была очень невелика – примерно полкилометра в час. В надводном положении мог использоваться парус. Для перемещения субмарины на большие расстояние предназначалась первая в мире плавбаза подводных лодок – пароход «Отважность», который стал также первым в мире кораблем, имевшим не только артиллерийское, но и ракетное вооружение.

Важной особенностью субмарины Шильдера были две метровые рубки с иллюминаторами, в одной из которых находился «горизонтоскоп» – прототип перископа (использован на подводной лодке впервые). Во второй рубке находилась труба для пополнения запасов воздуха на борту (воздуха 8 членам экипажа хватало на 6 часов плавания).

Основной задачей лодки Шильдер видел в «подводе мин под неприятельские корабли, стоящие на якоре, или к уловлению их на ходу». Для этого предназначались пороховая мина и 6 пороховых ракет. Предполагалось, что лодка подойдет к вражескому кораблю, пробьет его днище длинным гарпуном, к которому крепилась мина с пудом пороха, а затем отойдет на безопасное расстояние и взорвет мину посредством электрического провода. Ракеты же калибром 102 миллиметра играли вспомогательную роль и могли использоваться как из надводного, так и из подводного положения.

В мае 1834 г. с ходом работ впервые ознакомился император. 29 августа того же года в присутствии Николая I на Неве состоялись испытания лодки. Она демонстрировала свои возможности в подводном и надводном состоянии. В целом испытания прошли успешно, и К.А. Шильдер получил возможность улучшить свое детище.

Вторая субмарина Шильдера была построена в 1838 г. и отличалась несколько меньшими габаритами и новым минным механизмом. На испытаниях в присутствии императора в Кронштадте 24 июля 1838‐го субмарина успешно подорвала миной макет корабля и запустила ракеты из подводного положения, подорвав несколько заякоренных шаланд. Для дальнейших работ в 1839 г. был учрежден Комитет о подводных опытах, в который вошли виднейшие специалисты России в этой области. В сентябре 1840 г. вторая лодка Шильдера успешно прошла еще одни испытания: погрузилась на дно Малой Невки и всплыла через три часа.

Первая русская подводная лодка конструкции генерала К.А. Шильдера

История сохранила фамилию командира второй лодки Шильдера. Им был мичман Гвардейского экипажа Ростислав Николаевич Жмелёв (1815–1840), уроженец Екатеринослава, служивший на фрегатах и назначенный «для заведования» субмариной в июле 1838 г. Таким образом, именно Р.Н. Жмелёв может считаться первым русским офицером-подводником. В дальнейшем он заболел, и командование лодкой с 1 июня 1839 г. перешло к адъютанту К.А. Шильдера поручику А.Е. Маслову.

Существовала и третья субмарина Шильдера. Но данных о ней практически не сохранилось, известно лишь, что на этой лодке испытываался некий «водогон Саблукова» – движитель с приводом от гидравлического насоса. Командовал этой лодкой в июне 1840 – ноябре 1841 г. уроженец Севастополя лейтенант Леонид Пантелеевич Адамопуло (1813 – после 1848).

В дальнейшем, видимо, работы над подводными лодками были признаны бесперспективными, так как 9 октября 1841 г. военный министр России А.И. Чернышёв сообщил комитету о подводных опытах: «Высочайше повелено дальнейшие опыты над подводною лодкой прекратить и вместе с тем обратить особенное внимание на усовершенствование подводных мин и действие ракет». Известно, что субмарина Шильдера до 1847 г. стояла у Петровского острова на Малой Невке, но в конце концов генерал разобрал ее. В ходе Крымской войны инженер-генерал К.А. Шильдер, инспектируя ход осадных работ с сапёрами, был тяжело ранен осколком гранаты в ногу и 11 июня 1854 г. скончался. Николай I так отреагировал на его гибель: «Потеря Шильдера меня крайне огорчила; такого второго не будет, и по знанию, и по храбрости».

Назад: Фрегат «Паллада» (1832–1856)

Дальше: Фрегат «Аврора» (1835–1861)