Генетика популяций

Генетика, если считать, что она началась со статьи чеха Грегора Иоганна Менделя «Опыты над растительными гибридами» (1866), возникла значительно позже, чем эволюционные теории Ламарка и Дарвина (не говоря уже об их предшественниках). В 1909 году датчанин Вильгельм Иогансен ввёл понятия: ген, генотип и фенотип.

Первую серьёзную попытку ввести идеи генетики в теорию эволюции предпринял английский статистик Ронадьд Фишер в монографии «Генетическая теория естественного отбора» (1930). Он показал, что интенсивность естественного отбора пропорциональна размеру и генетическому разнообразию популяции.

Р. Фишер, так же как двоюродный брат Ч. Дарвина Ф. Гальтон, верил в расизм и евгенику – селекцию людей для выведения лучшей породы. Идеология марксизма-ленинизма категорически отвергала расизм и евгенику, а потому в Советском Союзе изначально было неприязненное отношение к генетике. Но это касалось некоторых её философских аспектов. Как научное основание селекции растений и животных она существовала и развивалась, хотя и вне проблем эволюции. Казалось, что мутации – случайные нарушения наследственных признаков – могут только нарушить гармонию организма, а не способствовать эволюции.

Сергей Сергеевич Четвериков (1880–1959) поставил себе целью ответить на вопросы: «Как связать эволюцию с генетикой, как ввести наши современные генетические представления и понятия в круг тех идей, которые охватывают эту основную биологическую проблему? Можно ли подойти к вопросам изменчивости, борьбы за существование, отбора – словом, дарвинизма, исходя не из тех совершенно бесформенных, расплывчатых, неопределённых воззрений на наследственность, которые только и существовали во время Дарвина и его непосредственных преемников, а из твёрдых законов генетики?»

…Ничего не предвещало того, что Сергей Четвериков станет биологом. Как сын фабриканта он должен был продолжить дело своего отца. Для этого отец отправил его сначала в Реальное училище, а затем в техникум под Дрезденом. Недоучившись, он написал отцу, что хочет стать биологом. Отец уважил его выбор. В 1900 году Сергей поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Основы технического образования помогли Четверикову использовать свои математические знания в генетике.

Его оставили при университете на кафедре сравнительной анатомии для подготовки к профессорскому званию. Он увлекался изучением и сбором бабочек во время экспедиций в разные районы страны. Читал студентам лекции по энтомологии, биометрии. С 1921 года он стал научным руководителем отдела генетики Института экспериментальной биологии.

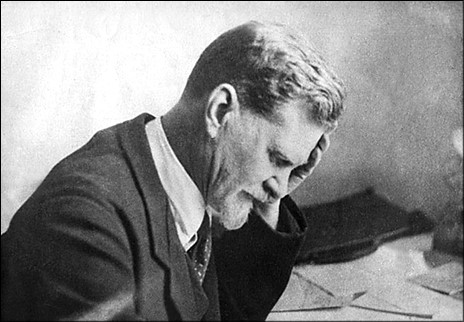

С.С. Четвериков

В статье «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики» (1926) Четвериков имел в виду такие основные положения: «1) возникновение мутаций (или, как я буду их в дальнейшем называть, геновариаций) в природе, 2) роль свободного скрещивания при менделевской наследственности и 3) значение при этих условиях отбора».

Он доказывал, что законы генетики допускают и даже предполагают эволюционные изменения в группах (популяциях) организмов одного вида, обитающих в относительно замкнутом пространстве. По его словам: «Вид, как губка, впитывает в себя гетерозиготные (в скрытом состоянии) геновариации, сам оставаясь при этом всё время внешне (фенотипически) однородным». Накопление таких геновариаций через некоторое число поколений приведёт к соединению двух носителей гетерозигонного признака, сделав его гомозиготным, явным.

«Чем сильнее действуют факторы изолирующие, разъединяющие, – писал Четвериков, – тем сильнее выступает внутривидовая изменчивость, тем чаще в отдельных колониях должна проявляться скрытая внутри вида генотипическая дифференциация. Таким образом, можно установить закон, что при прочих равных условиях степень дифференциации внутри вида прямо пропорциональна степени изоляции отдельных его частей».

По его словам, «один и тот же ген будет проявлять себя различно в зависимости от того комплекса других генов, которыми он окружён». Короче и упрощённо говоря, в относительно изолированной и достаточно большой популяции накапливаются вариации генов, со временем число их увеличивается, это приводит к появлению новых признаков, из которых естественный отбор сохраняет и охраняет те, которые наилучшим образом отвечают меняющимся условиям среды.

«В то же время, – пишет доктор биологических наук Т.Е. Калинина, – под руководством С.С. Четверикова группой его учеников были развёрнуты и экспериментальные работы по анализу популяций нескольких видов дрозофил. Эти исследования, проводившиеся методом, который был рекомендован Четвериковым, а именно инбридингом в потомстве особей, собранных в природе, показали предсказанную Четвериковым насыщенность популяций разнообразными мутациями.

Признанные основоположники популяционной математической генетики на Западе – Фишер, Райт, Холдейн – ограничивались только теоретическим анализом генетических процессов в популяциях (хотя ими этот анализ был выполнен на значительно более высоком математическом уровне), не проводя самостоятельных экспериментальных работ, в то время как Четвериков и его молодые сотрудники совместили и теоретические, и экспериментальные исследования».

Надо только иметь в виду, что генетика популяций показывает механизм увеличения разнообразия генофонда, но неизвестно, по какому закону происходит постоянное и ускоренное усложнение организации видов, цефализация (об этом у нас уже шла речь).

Назад: Рефлексы коллектива

Дальше: Гомологические ряды