Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Электрофизиология растений

Дальше: Экология животных

Эмбриология

Как наука эмбриология оформилась в России трудами двух академиков Петербургской АН, немцев Каспара Фридриха Вольфа (1734–1794) и Карла Эрнеста Бэра (1792–1876).

Каспар Вольф свои первые новаторские работы опубликовал в Германии на латинском языке. Уже в своей диссертации «Теория генерации» (1759) он осмелился опровергнуть общепринятую теорию преформации, предсуществования. Считалось, что в зародыше присутствует готовый организм, и в дальнейшем он только растёт.

Авторитетный физиолог Альбрехт фон Галлер утверждал: «В животном теле нет частей, происшедших одна раньше другой, и все они созданы единовременно». Эта идея отвечала религиозной версии о сотворении живых организмов такими, какими они ныне существуют. Галлер даже подсчитал, сколько микроскопических людей содержали яичники Евы; получилось 200 миллиардов.

Идея преформации не так нелепа, как может показаться. Разумно предположить, что в зародыше существует копия взрослой особи; иначе, откуда бы она взялась? Создалась сама собой из неорганизованных веществ? Это уже чудо из чудес. Лучше признать чудо божественного творения.

Каспар Вольф ссылался на свои наблюдения. В растущих зародышах он нигде не наблюдал ничего похожего на копию организма. Напротив, из массы живого вещества, не имеющего структуры, сначала появлялись мелкие формы, которые он назвал пузырьками, шариками, клетками (они по его представлениям были подобием прочной клетки, в которой заключена живая материя). У животных и растений организм не растёт из готовой формы, а множатся и развиваются пузырьки, которые трансформируются в органы.

Такое развитие от простого к сложному он назвал эпигенезом.

Свою работу Вольф отослал Галлеру, упомянув в письме, что оба они искатели истины и должны уважать мнение оппонента. Галлер даже похвалили его статью, не похожую «на работы других боязливых физиологов, которые охотнее делают маленькие шажки в знакомой области, чем отваживаются на прыжки». Но остался при своём мнении.

Вольф проводил свои исследования, не жалея ни сил, ни средств (ему приходилось держать небольшую ферму, чтобы иметь всегда для работы куриные яйца). Как писал Б.Е. Райков: «Готовя материал по эмбриологии кишечного канала у курицы, он вскрывал яйца каждые четверть часа, следя в микроскоп малейшие изменения в развитии зародыша».

Вторая научная работа Каспара Вольфа, вышедшая в 1764 году, развивала его прежние идеи ещё более основательно. Галлер написал ему, что теория эпигенеза неприемлема уже потому, что подрывает авторитет религии. Немецкое научное сообщество отторгло от себя «смутьяна» Вольфа. На счастье, пришло ему приглашение принять должность профессора Петербургской АН. Весной 1767 года он с женой отправился в столицу Российской империи, где прожил более четверти века до конца своих дней.

В работах этого периода он, как писал В.И. Вернадский, «заложил начало учения об эпигенезисе, лежащее в основе нашей современной эмбриологии».

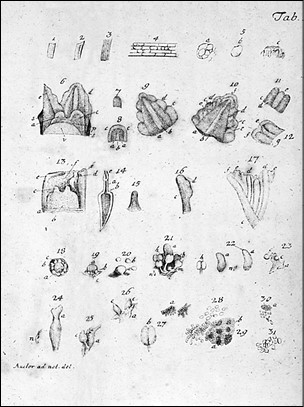

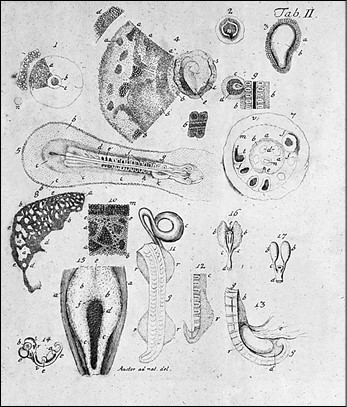

Рисунки из трактата Каспара Вольфа

Продолжил исследования Вольфа Карл Бэр. Он провёл десятки тысяч опытов, написал фундаментальные исследования «О происхождении яйца млекопитающих и человека» (1827), «История развития животных» (1828–1837); сформулировал основные законы эмбрионального развития; открыл спинную струну (хорду) – первичный внутренний скелет позвоночных, описал образование головного мозга из первичных пузырей, а также развитие других органов.

«Эмбрионы млекопитающих, птиц, ящериц и змей, вероятно, и черепах в ранних своих состояниях невероятно сходны между собою, – писал Бэр. – У меня имеются два маленьких эмбриона в спирту, для которых я забыл написать название, и я теперь уже не в состоянии определить класс, к которому они принадлежат. Это могут быть ящерицы, маленькие птички или совсем молодые млекопитающие; настолько сходно образование головы и туловища у этих животных. Конечности же у этих эмбрионов ещё отсутствуют. Но если бы они и были на первой стадии образования, то всё же они ничего не могли бы сказать нам, так как ноги ящериц и млекопитающих, крылья и ноги птиц и руки и ноги человека развиваются от той же самой основной формы».

Дарвин, сославшись на Бэра, отмечал: «Из того, что мы знаем об эмбрионах млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, можно предположить, что эти животные – изменившиеся потомки некоего общего предка». По его мнению, «многие животные на стадии зародыша или личинки показывают нам более или менее полно, как выглядел предок этой группы во взрослом состоянии».

Дарвинист Эрнст Мюллер представил эту мысль Дарвина в виде «биогенетического закона» в краткой форме: «Онтогенез повторяет филогенез», т. е. эмбриональное развитие повторяет эволюцию данной группы. Однако позже выяснилось, что он подбирал эмбрионы разных классов из многих разновидностей только те, что были сходны между собой.

Закон Бэра выведен более корректно. Но и здесь выяснились некоторые дополнительные обстоятельства. Оказывается, на ранних стадиях развития эмбрионы значительно различаются между собой, и только в средней стадии они обнаруживают некоторое сходство, порой чисто внешнее, после чего представляют всё более расходящиеся эволюционные ветви.

Сравнительная эмбриология не даёт основания полагать, будто у всех животных был единый общий предок; в данном случае Дарвин ошибся. Правда, до сих пор популярно мнение, что у эмбриона человека на средней стадии развития проявляются зачатки жаберных щелей. В таком случае онтогенез действительно повторяет филогенез. Вот что пишет по этому поводу биолог Джонатан Уэллс:

«В середине развития у всех эмбрионов позвоночных имеется несколько складок области шеи, около глотки (фаринкса). Выпуклые части складок называют фарингальными дугами, а вогнутые части – жаберными щелями. Однако фарингальные складки – это не жабры. На фарингальной стадии они не являются жабрами даже у эмбрионов рыб.

У рыб глоточные складки (или мешки) позднее развиваются в жабры, а у рептилий, млекопитающих и птиц – в совершенно другие структуры (например, во внутреннее ухо или околощитовидную железу). У рептилий, млекопитающих и птиц фарингальные мешки никогда не являются даже рудиментами жабр; они даже не похожи на жабры и просто представляют собой серию параллельных полос в области шеи».

Почему же на определённой стадии зародыши животных разных классов весьма похожи между собой?

Исходя из закона Бэра, надо признать, что разные классы животных произошли, по-видимому, от разных одноклеточных. Они обрели сходное строение из-за того, что обитали в более или менее одинаковой морской среде. По этой причине дельфины похожи на акул, хотя они принадлежат разным классам, и акуловые, вдобавок, на 400 миллионов лет древнее морских млекопитающих.

…Можно ли развитие эмбрионов от одной оплодотворённой клетки до сформированного детёныша называть эволюцией в полном смысле слова? Пожалуй, нет. Происходит развёртывание скрытых в генетическом коде признаков. Творческий характер эволюции отсутствует.

Это похоже на то, что композитор написал симфонию, а оркестр её исполнил. Она уже существовала в партитуре. Оркестр перевёл её в звуковую форму, сохранив, по возможности, прежнее содержание. Здесь творчество «пересказа», а не сотворение нового. Сотни, тысячи оркестров и дирижёров будут исполнять эту симфонию, и каждый раз это будет она, хотя в разном качестве исполнения и в разных оттенках интерпретации.

Но как была создана «партитура» генетического кода разных видов животных, растений?

Нет сомнений, что развитие зародыша идёт от простого к сложному, к тому же по чёткой программе. Но разве может столь замысловатый процесс идти сам собой? Значит, он предопределён, и теория преформации верна?

Да, у неё есть рациональное зерно. Это выяснилось в середине ХХ века, благодаря успехам молекулярной биологии. Существует генетический код, содержащий информацию о будущем организме. Это, конечно, не готовое микроскопическое существо, а развёрнутая программа, которая в мельчайших деталях предопределяет весь ход его формирования. Если этот код повреждён, возникают уродливые формы организмов…

Каспар Вольф своими исследованиями уродливых зародышей животных и людей доказал, что это не проявление воли Всевышнего, как считал Галлер, исходя из своей теории: «К чему полагаться на мудрость Творца? Уроды не от Бога, но они суть дела природы, которые лишены успеха».

Теперь говорят: сказываются повреждения генетического кода или ошибки его распознавания. Но каким образом и какими силами был создан этот код? Это остаётся загадкой.

Назад: Электрофизиология растений

Дальше: Экология животных