Геоблоки

Этой перспективной теории посвящена книга «Глобальная система геоблоков» (1984) члена-корреспондента АН Л.И. Красного. Впервые он обосновал её как научную гипотезу в 1967 году по материалам геологического строения и металлогении Востока СССР, где он работал много лет.

На судьбе этой теории трагически сказались политические события последних десятилетий Советского Союза, деградация научной мысли в стране и всемирная активная пропаганда глобальной теории плит литосферы. Многие отечественные геологи, особенно из молодых, с восторгом приняли её как научное откровение… Впрочем, требуется основательное пояснение.

Издавна геологи мечтают о глобальной теории, открывающей, как золотой ключик в сказке о приключениях Буратино, дверь в таинственный мир подземелий. 200 лет назад нептунисты в своих теориях Земли уповали на всё объясняющие морские потопы; плутонисты – на жар земных недр. Появилась идея о всеобщем сжатии (контракции) земной коры. Позже стали поговаривать о расширении Земли, а затем и о пульсации её объема.

В 1911 году немецкий геофизик Альфред Вегенер доказал возможность горизонтальных перемещений материков, плавающих на вязком субстрате. Его теория объясняла некоторые глобальные закономерности. На конгрессе в 1928 году авторитетные геологи, обсудив теорию Вегенера, признали её перспективной. Через несколько лет её противники, собрав дополнительный материал, показали, что можно истолковать многие загадки и без построений Вегенера. «Золотой ключик» признали фальшивым.

Известный советский геолог В.В. Белоусов утверждал: «В свете новых научных данных вся основа гипотезы Вегенера неприемлема». Хотя теория Вегенера была приемлемой, но не казалась необходимой… Впрочем, уже тогда началось победное распространение от страны к стране новой глобальной тектоники плит, представившей идеи Вегенера на новый лад.

После небольших по объёму статей (Г. Хесса, Р. Дица, К. Ле Пишона и др.) хлынула лавина специальных и научно-популярных работ. Проще всего объяснить такую цепную реакцию влиянием моды и склонностью к сенсациям. Но причина ещё в том, что геологи «изголодались» по общей теории Земли. Вегенер опирался преимущественно на геологию континентов. Опорой мобилистов стало дно океана. Появились данные о том, что оно могло расширяться, растягиваться, разрываясь в рифтовых зонах.

Быстро растущая популярность новой глобальной тектоники помешала многим специалистам критически отнестись к этой модели. Она уподобляет литосферу морскому ледяному полю с айсбергами, разбитому на отдельные плиты. Подкоровые течения вещества мантии приводят их в движение, сталкивая, разъединяя, поворачивая, сминая, а то и увлекая в глубокие недра. (В этом случае аналогия с ледяным полем «не работает».)

Чем больше появлялось специальных и популярных статей и книг о новой глобальной модели, тем более укреплялась вера в неё. И это понятно. Науке необходимы модели, позволяющие систематизировать факты. Иначе собранные сведения будут подобны груде кирпичей. Теория – даже сомнительная – складывает факты в определённом порядке.

Новая модель наиболее привлекательна тем, кому ближе физика, чем геология. Геофизики исследуют свойства каменных оболочек как физических тел с комплексом свойств: плотности, массы, вязкости и т. д. Их эволюция, химические особенности, тонкие детали строения, реальный облик – всё это отходит на дальний план. Примерно так относились учёные к живому телу, уподобив его тепловой машине. Нельзя сказать, будто живое существо ничем не похоже на машину или автомат. Кое в чём, пожалуй, похоже. Только не в главном.

Глобальная тектоника плит не объясняет важнейшую особенность земной коры: разделение на океаническую и континентальную по мощности, химическому составу, тепловому режиму, структурам, истории развития, по физическим свойствам. Подобное различие ощущается глубоко под корой, на сотни километров в недра планеты, захватывая верхнюю часть мантии. Это не похоже на ледяное поле с айсбергами. Кстати, айсберги по своему происхождению принципиально отличаются от покровных ледяных полей. Они рождаются из континентальных ледников!

Материковую кору следует отделять от океанической. И не только кору, но и астеносферу и более глубокие горизонты верхней мантии. Значит, плиты надо дробить на части и прочно связать с подкоровыми слоями.

Тепловой поток из глубин Земли на континентах и на дне океана примерно одинаков. Но континентальная кора излучает тепло почти втрое интенсивней, чем океаническая. Следовательно, эту разницу компенсируют более глубокие горизонты, подчеркивая коренное различие литосферы континентов и океанов. Огромное «блюдо» Тихого океана, по имеющимся данным, существенно не менялось по меньшей мере полмиллиарда лет.

Предполагается, что плиты литосферы движутся благодаря течениям вещества мантии. Одно загадочное явление (дрейф плит) объясняется ещё более загадочными потоками очень плотной и вязкой мантии, недоступной непосредственным наблюдениям.

Строение и геологическая история континентов не согласуются с представлением о них как об инертных айсбергах, дрейфующих вместе с плитами. На окраинах континентов, примыкающих к Тихому океану, происходят активнейшие геологические процессы. Здесь и горные пояса, и вулканические, и сейсмические, и рудные, а ещё – глубоководные желоба и островные дуги. Ничего подобного нет на других океанических окраинах.

Нельзя сказать, что сторонники тектоники плит не находят ответов на такие вопросы. Они постоянно дорабатывают свою модель. Сначала предполагалось, что имеется 6–8 плит литосферы. Затем их раздробили, плит стало 22. В некоторых вариантах их около сотни!

А что произошло бы с автомобилями или самолётами, если бы конструкторы занимались только модернизацией первых удачных моделей? Технические системы со временем превратились бы в телегомобили, веслопароходы и воздушные шаросамолёты. Конструкторы шли другим путём, создавая принципиально новые модели.

По-новому взглянул на глобальную тектонику Лев Исаакович Красный (1911–2008). Механические модели ему как геологу были чужды. Он стремился отразить в своей теории черты реальных геологических условий, например, закономерностей распределения полезных ископаемых, геологических структур и т. п.

Согласно его концепции, земная кора разбита на крупные пластины, плиты, блоки. А раздвигание (спрединг) океанического дна наблюдается только в Атлантике. Да и там имеются крупные блоки, например Фаррера-Исландский, которые явно не могли участвовать в этом процессе.

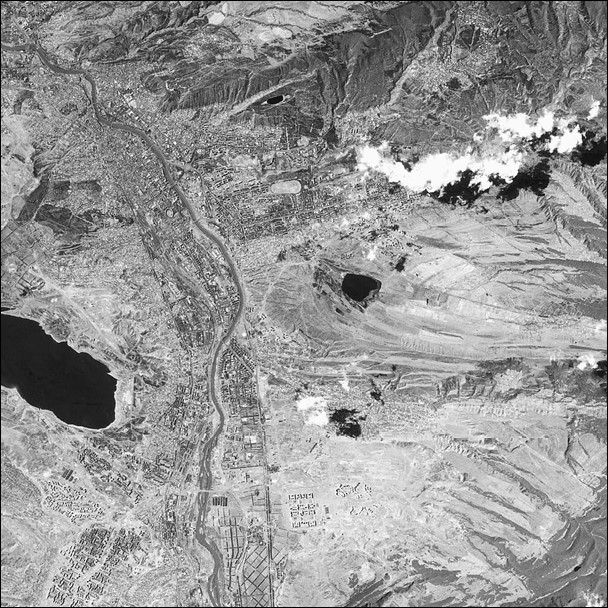

Л.И. Красный использовал геологические материалы специалистов разных стран и свои собственные наблюдения. Выделял на карте крупные территории, имеющие сходное геологическое строение и сходную геологическую историю. На поверхности континентов такая территория занимает примерно 1–2, реже – до 5 млн км2, а в океанах около 10–16 млн км2. Эти гигантские «ломти» земной коры он назвал геоблоками. Пространства между ними – транзитали – площадью около 6–8 млн км2.

Геоблоки отвечают конкретным индивидуальным геологическим телам

О блоках земной коры геологи пишут давно, подразумевая под ними сравнительно небольшие участки площадью порядка сотен квадратных километров. Термин «геоблок» подчёркивает крупные масштабы объекта и его именно земной – неповторимый, индивидуальный облик.

Геоблоки отвечают конкретным индивидуальным геологическим телам. Это – обобщение, которое может использоваться в различных или даже противоречивых глобальных моделях земной коры, объясняющих особенности строения и развития геоблоков и сам факт их существования.

От прокрустова ложа механической модели появляется возможность перейти к пластичной схеме (модели), учитывающей индивидуальность различных частей земной коры, их сложную организацию.

В глобальной тектонике плит лик Земли более напоминает каменную маску, чем живое лицо. И перестраивается она механически. Концепция геоблоков позволяет уловить живые изменчивые черты в облике нашей планеты.

Вот обширный геоблок Западно-Сибирской низменности. Он долгое время опускался (по преимуществу), и здесь за двести миллионолетий накопились огромные массы осадков. Погружаясь на несколько километров, они испытывали значительные изменения; в их толще появились скопления нефти и горючего газа.

Другие геоблоки преимущественно воздымались. Скажем, Алдано-Становой геоблок на востоке Сибири начал подниматься примерно 1 млрд лет назад и продолжает медленно расти. Он остаётся сравнительно невысоким, ибо поднимается не спеша, и за это время его разрушают внешние силы.

Устойчиво возвышающиеся и устойчиво погружающиеся геоблоки образуют два характерных «сообщества». Первые из них не просто выше по абсолютным отметкам. Из-за постоянного разрушения и сноса у них на поверхности обнажаются древние горные породы, содержащие железо, никель, золото, уран, кобальт, полиметаллы, слюды.

В другое «сообщество» входят подвижные геоблоки со сложными вертикальными колебательными движениями. Разнообразие движений определяет и широкий диапазон встречаемых здесь полезных ископаемых: от горючих до различных рудных и нерудных. Таковы Казахстанский и Амурский геоблоки. Особо мобильные зоны в транзиталях, с поворотами, дроблением; здесь много месторождений полезных ископаемых, сопряжённых с глубинными разломами.

Океанические геоблоки – особая группа. Они сравнительно единообразные. Слой осадков здесь мал, зато широко распространены базальтовые излияния. Там, где они повторяются часто, образуются подводные горы и горные хребты.

И океанические геоблоки индивидуальны. Например, северо-западная котловина Тихого океана – имеет возвышенности Шацкого и Хесса. В северо-восточном геоблоке обнаружены магнитные аномалии горных пород, изогнутые вдоль береговой линии (Великий магнитный изгиб), явление уникальное. В восточной части Тихого океана с помощью глубоководного бурения обнаружено пологое, подобно блюду, понижение – синеклиза. В магнитном отношении это спокойная, маловыразительная часть океанической коры.

Итак, литосфера – сложнейшая мозаика изменчивых форм, сочетание разнообразных геоблоков. Наиболее подвижны зоны, разделяющие их. На эти линии, словно драгоценные бусы на нити, нанизаны многочисленные месторождения разных полезных ископаемых, в частности нефтяные, газовые, рудные.

Теория геоблоков помогает в поисках и разведке полезных ископаемых. В теоретическом плане остаётся проблема вертикальных и горизонтальных перемещений геоблоков. Насколько я понял, Л.И. Красный предполагал главным образом воздействие глубинных сил планеты. Однако более явны, доступны измерению и наблюдению разрушительные и преобразующие рельеф поверхностные силы. Они действуют постоянно и переносят с блока на блок колоссальное количество вещества. От этого одни блоки всплывают, а другие поднимаются по закону изостазии…

Впрочем, всё сложней и требует детального рассмотрения. Но в любом случае, теория геоблоков обладает большим эвристическим потенциалом. На её основе можно разрабатывать более реалистичные модели динамики земной коры, чем схематичная и во многом сомнительная глобальная тектоника плит.

Назад: Поморские алмазы

Дальше: Круговороты литосферы