Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Система кристаллов

Дальше: Кольские открытия Ферсмана

КМА

Самый крупный на планете железорудный бассейн площадью 120 тысяч км2 был обнаружен благодаря научным исследованиям.

Первым был академик Петербургской АН астроном П.Б. Иноходцев, проводивший геодезические определения координат некоторых городов Европейской России. В статье «Сводка астрономических наблюдений для определения географического положения г. Курска в 1783 г.» он писал:

«В результате неоднократных наблюдений двумя приборами я нашёл отклонение магнитной стрелки на 15° к Западу. Поскольку это отклонение расходится с остальными, теми, которые я наблюдал в этой экспедиции и ещё раньше, в районе Волги, можно предположить здесь близость залежей руды».

Его сообщение прошло незамеченным. Только с начала ХIХ века стали создаваться в России научные учреждения, объединяющие исследователей Земли: Московское общество испытателей природы, Минералогическое, а затем Географическое общества, геологический комитет.

Интерес к Курской магнитной аномалии появился в конце этого века в связи с индустриализацией, начавшейся при Александре III. Но в Первую мировую войну империя не выдержала испытания на прочность. За Февральским буржуазным переворотом 1917 (точнее, после отречения царя и его брата) грянул Октябрьский социалистический переворот. Он перешёл в Гражданскую войну, иностранную интервенцию (кровавую междоусобицу начали «буржуазные демократы», свергнувшие царя).

Страна была на грани катастрофы, истощённая разрухой, голодом, эпидемиями, огромными человеческими жертвами. Сельское хозяйство было дезорганизовано, многие промышленные предприятия прекратили работу. Производство чёрных металлов – основы индустрии – сократилось в 1921 году по сравнению с 1913 годом в 50 раз.

Советское правительство, словно не сомневаясь в победе над «Белыми демократами», задумывалось о будущем. В 1918 году биохимику и физику академику П.П. Лазареву было поручено исследование Курской магнитной аномалии. «Если доклад, – решил В.И. Ленин, – подтвердит серьёзность этого дела, то необходимо добиться самого быстрого ведения работ, ни в коем случае не скупиться на необходимые золотые ассигнования и установить специальный надзор за тем, чтобы получение необходимого оборудования из-за границы (алмазного бурового и т. п.) было проведено с максимальной быстротой».

Геофизическая съёмка подтвердила высокую вероятность в районе Курска богатых залежей железных руд. Срочно начались буровые работы. В 1923 году на глубине 167 м вскрыли железную руду. Тотчас появился поэтический отзыв: «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского»:

…Стальной бурав

о землю ломался.

Сиди,

оттачивай,

правь —

и снова

земли атакуется масса,

и снова

иззубрен бурав.

И снова —

ухнем!

И снова —

ура! —

в расселинах каменных масс.

Стальной

сменял

алмазный бурав,

и снова

ломался алмаз.

И когда

казалось —

правь надеждам тризну,

из-под Курска

прямо в нас

настоящею

земной любовью брызнул

будущего

приоткрытый глаз.

Правда, на тот момент выяснилось: руда невысокого качества. Работы приостановили. Но Маяковский оставался оптимистом:

Пусть

разводят

скептики

унынье сычье:

нынче, мол, не взять

и далеко лежит.

Если б

коммунизму

жить

осталось

только нынче,

мы

вообще бы

перестали жить.

В третьем разделе поэмы «Будет» (после «Было» и «Есть») поэт не усомнился в том, что железо, добытое в КМА и обработанное, станет надёжной опорой юной страны, даже упомянул о возможном памятнике академику Лазареву.

Двери в славу —

двери узкие,

но как бы ни были они узки,

навсегда войдете

вы,

кто в Курске

добывал

железные куски.

Летом 1920 года была создана Особая комиссия по изучению КМА с участием представителей Горного совета ВСНХ, Геологического комитета, Академии наук. Возглавлял комиссию И.М. Губкин, его заместителем был П.П. Лазарев.

Поэт оказался пророком. Комиссия по результатам предварительных исследований пришла к решению продолжить разведку. Через 4 года наградой за упорный труд и веру в успех была добыта руда, содержащая до 65 % железа. В 1931 году заложили разведочно-эксплуатационную шахту. Ещё через 4 года первые тонны железной руды КМА отправили в Липецк на переработку.

Пример поисков и разведки КМА поучителен. Вспомним время, когда это происходило. Маяковский ясно осознал, что в России свершилось нечто небывалое в мировой истории (то, что до сих пор не понимают многие «россияне»). Трудящиеся, а не господа обрели власть и экономическую, интеллектуальную свободу. Обнаружили КМА учёные. Но дальнейшие поиски и разведка требовали не только знаний специалистов, но и государственной воли, исходящей не из выгоды для каких-то отдельных граждан, а из интересов всей страны, народного хозяйства на многие годы вперёд.

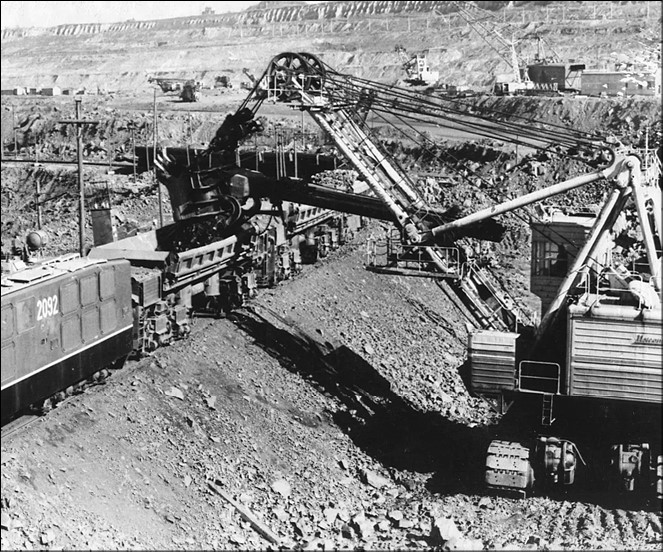

Разработка КМА. 1950‐е гг.

И ещё. Были в новой Советской России крупные учёные, профессора, академики, которые активно, порой самоотверженно работали на благо страны и народа. Тогда они – страна, народ и учёные-патриоты – были едины. Вот основа всех грандиозных успехов тех времён.

Назад: Система кристаллов

Дальше: Кольские открытия Ферсмана