Книга: 100 великих открытий российской науки

Назад: Научная сказка о янтаре

Дальше: Русская платформа

Учение о ледниковом периоде

Русский минералог и геолог В.М. Севергин в начале ХIХ века высказал смелую мысль: «Что касается в особенности до гор Финляндских, то, вероятно, что оные покрыты были древневечными льдами… что льды покатили вместе с собой оторванные громады; что часть их оставили отдельно в болотах; стаявшие льды в глубинах произвели озёра».

Однако у геологов пользовалась популярностью идея распространения Северного Ледовитого океана на северные европейские равнины, а валуны были перенесены айсбергами. Многие рыхлые отложения можно было счесть морскими осадками, но в них не удавалось обнаружить следов обитателей северных морей.

Швейцарский натуралист Жан Луи Рудольф Агассис в солидном сочинении «Исследования о ледниках» (1840) перешёл от альпийских ледников к глобальным обобщениям: «Земля покрылась ледяной корой, простиравшейся от Северного полюса на большую часть Северного полушария». Он считал великое оледенение планеты внезапным. Это была гипотеза ледниковой эпохи (эту идею раньше высказал швейцарский ботаник Карл Шимпер). Далеко не во всём смелая гипотеза Агассиса согласовалась с действительностью.

Популяризатор наук о Земле Вильгельм Бёльше отозвался на это так: «Картина ледникового покрова настолько чудовищна, что фантазия едва способна за ней следовать… Мы вынуждены представить себе такую массу льда, что на первый взгляд становится страшным даже за саму теорию».

Дополнили и уточнили гипотезу Агассиса и обосновали теорию ледникового периода практически одновременно шотландец Джон Гейки («Великий ледниковый период», 1874), швед Отто Торелль и русский Пётр Алексеевич Кропоткин. Научный интернационал!

Наиболее оригинальным и обстоятельным было «Исследование о ледниковом периоде» П.А. Кропоткина. Оно было написано в сыром глухом каземате Петропавловской крепости (князь был революционером анархистом) и отчасти спасало его, придавая смысл жизни, давая свободу мысли. Многие узники умирали или сходили с ума. Ему удался отчаянно дерзкий побег из тюрьмы, и 40 лет пришлось жить в эмиграции. Первый том этой его работы вышел в 1876 году, а второй, задержанный жандармерией, 9 лет спустя.

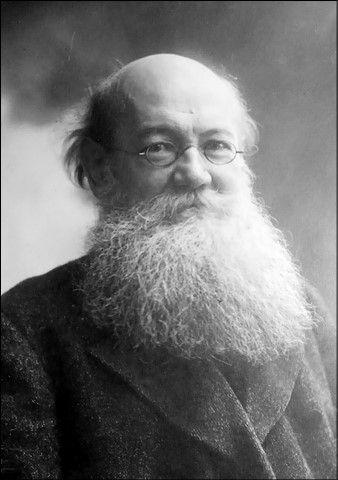

П.А. Кропоткин

«Исследование о ледниковом периоде» с полным основанием следует считать учением. В нём подведён итог его наблюдениям в Сибири, Швеции, Финляндии и обобщены данные других авторов. Охвачен комплекс проблем, начиная с физических свойств льда и механизма перемещения его масс по равнине. Обосновано существование озёрного периода в результате таянии покровных ледников.

Горные ледники, текущие под уклон, подобны медленным рекам, имеют свои стремнины, перекаты, ледопады. Но как может ползти по равнине ледник, испытывая трение, а то и переползая возвышенности?

Сказывается «эффект теста». Если его вывалить на стол, оно будет расползаться. Добавляя сверху новые порции теста, получим примитивную модель движущегося ледника. В геологическом масштабе времени лёд ведёт себя как вязкое вещество. Когда его толща превышает 1–2 км, ледник может преодолеть или сдвинуть, смять гряду холмов на своём пути.

Кропоткин, обосновывая ледниковую теорию, подчеркнул, что распространению ледников способствует пластичность льда при постоянном давлении; хотя на резкие удары он реагирует как хрупкое вещество.

«Из дикого смешения фактов, – вспоминал Кропоткин, – из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающей во всём своём великолепии из-за скрывающих её облаков и сверкающей на солнце во всей простоте и многообразии, во всём величии и красоте.

А когда обобщение подвергается проверке… одни факты оттеняют некоторые характерные черты, другие раскрывают неожиданные подробности, полные глубокого значения. Обобщение крепнет и расширяется, а дальше сквозь туманную дымку, окутывавшую горизонт, глаз открывает очертания новых и ещё более широких обобщений.

Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, не забудет этого блаженного мгновения. Он будет ждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногих, тогда как оно всем могло быть доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг были достоянием всех».

Пётр Алексеевич не пожелал всецело заняться наукой. Он был борцом за справедливость, а не только исследователем и мыслителем. Научные размышления перемежались у него с мыслями о том, как сделать страну благодатной, как помочь народу. Даже счастье научного творчества не избавляло его от мыслей о людях, лишённых этой радости.

Ещё одна особенность российской науки: многие учёные не замыкались в своих профессиональных заботах. Ещё Ломоносов был не только естествоиспытателем, историком и поэтом, но и социологом, демографом. Он направил правительству чрезвычайно важную, научно обоснованную записку «О сохранении и размножении российского народа».

Назад: Научная сказка о янтаре

Дальше: Русская платформа