Безвулканный Тянь-Шань

В переводе с китайского Тянь-Шань – Небесные горы. Так назвал эту горную страну китайский путешественник Чжан-Цян. Выполняя поручение своего императора, он в ІІ веке до н. э. миновал пустыню Такла-Макан (она тогда ещё не была пустыней) и, преодолев высокогорные перевалы, вышел к огромному горному озеру Иссык-Куль.

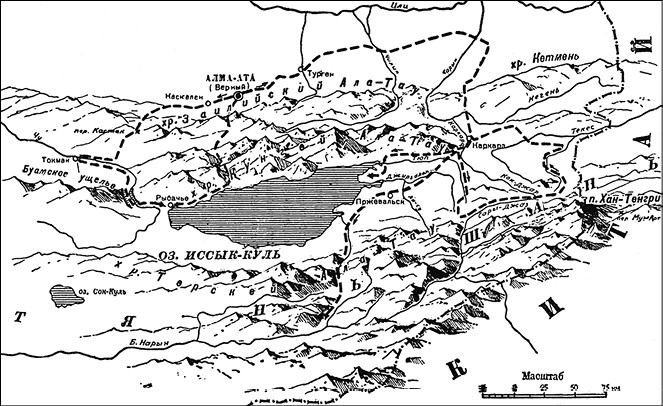

Никому из европейцев не довелось попасть в эти края до 1856 года. В тот год магистр ботаники Пётр Петрович Семёнов (1827–1914) в сопровождении отряда в 30 человек вышел из города Верный (Алматы) на восток, преодолел горный хребет, который назвал Заилийским Алатау, спустился в долину реки Чилик и поднялся на перевал хребта Кунгей-Алатау. Отсюда открылась великолепная картина: «Снежные вершины, казалось, прямо выходили из тёмно-синих вод озера», – вспоминал он. Это было озеро Иссык-Куль, замкнутое с юга хребтом Терскей Ала-Тау.

В долине реки Иссыка отряд вспугнул двух тигров. Три казака пустились за ними. Один тигр затаился в кустах и неожиданно набросился на охотника. Его спутник оцепенел. Тигр схватил охотника за плечо и поволок его. Третий казак с собакой бросился ему наперерез. Собака вцепилась в спину тигра. Он завертелся, пытаясь сбросить её, тут его и пристрелили. Раненому охотнику пришлось отнять в госпитале руку.

В другой раз состоялась встреча с бурым тяньшанским медведем. Она интересна с позиции психологии человека и зверя.

«Когда я спустился на дно долины, преследуя по пятам медведя, – писал учёный, – то заметил казака, стоящим впереди нас с ружьём в руках совершенно наготове. Медведь бежал впереди меня шагов на сто очень быстро, но когда заметил впереди себя казака, то пошёл очень медленно, тяжёлой походкой… Наконец медведь поравнялся с казаком, но тот, вместо того чтобы сделать выстрел, попятился назад и пропустил его мимо себя. Медведь прошёл грузно и тихо мимо своего несмелого врага, а затем, оглянувшись, бросился бежать с неимоверной быстротой».

Семёнов спросил казака, почему он не стрелял. Тот ответил, что прицелился, но потом подумал, «вдруг он меня съест, так и руки опустились».

Не знаю, точно ли запомнил Пётр Петрович слова казака, но ситуация, пожалуй, объяснялась не так просто. Конечно, есть реальная опасность, что если зверь будет ранен, он рассвирепеет и набросится на охотника. Но ведь зверь своим поведением показал, что не собирается набрасываться на человека, прошёл мимо его демонстративно спокойно и медленно, без намёка на агрессию. Человек это, возможно, не столько понял, сколько ощутил, и не стал искушать судьбу. Вряд ли этот казак был робким.

К озеру отряд вышел днём, Семёнов обследовал восточный берег и не стал задерживаться. В тот же день они отправились в обратный путь.

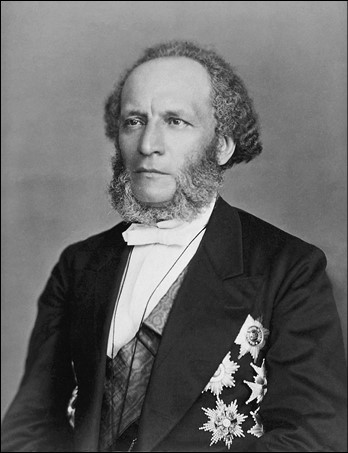

П.П. Семёнов-Тян-Шанский

Вскоре они пошли в новый маршрут. Первый был отчасти рекогносцировочным. И дело не только в трудностях преодоления природных препятствий. Одни киргизские племена враждовали между собой, другие не желали подчиняться Российской империи. Приходилось учитывать местную политическую обстановку.

Во второй более продолжительный маршрут отправился отряд из 90 казаков и нескольких местных проводников. Помимо сугубо географических и ботанических наблюдений, Семёнову предстояло выполнить просьбу знаменитого немецкого географа, путешественника и мыслителя Александра Гумбольдта: выяснить масштабы распространения на Тянь-Шане вулканических пород. По мнению Гумбольдта, создавшего трёхтомник «Центральная Азия» (1843), великая горная страна должна иметь вулканическое происхождение.

А. Гумбольдт разделял мнение представителей геологического учения плутонистов, полагающих «подземный жар» (Ломоносов) и вулканические явления главной действующей силой в динамике земной коры. В отличие от них нептунисты отдают приоритет поверхностным силам: воде, живым организмам, солнечной энергии.

(Конечно, разделение отчасти условное; некоторые учёные, к которым относился Ломоносов, старались совместить те и другие силы, считая, что в их противоборстве залог постоянных изменений на Земле.)

В работе «О горных цепях и вулканах Внутренней Азии» (1830) Александр Гумбольдт предположил, что в центре Азии существуют действующие вулканы и даже нанёс на карту их предполагаемое положение, в частности, на Тянь-Шане.

Исследования П.П. Семёнова, а затем других учёных опровергли эту вулканическую гипотезу А. Гумбольдта. Правда, уже в наше время приобрела популярность другая гипотеза (разновидность плутонизма) о движении предполагаемых плит литосферы под действием потоков сверхплотного вещества мантии Земли.

Маршрут экспедиции П.П. Семёнова-Тян-Шанского

Так, географ В.А. Маркин писал: «Как нам теперь известно, земная кора была смята в складки Тянь-Шаня под мощным давлением двух издревле неподвижных плит – таримского щита на юге и Сибирской платформы на севере».

Нечто подобное сообщает и Большая российская энциклопедия: «Горообразование, создавшее современный высокогорный рельеф, началось в олигоцене, особенно проявилось в плиоцене и четвертичном периоде, вызвано распространением напряжений сжатия на север в области столкновения Индостанского блока с Евразией».

Примитивное механистичное объяснение сложных процессов растяжения и сжатия литосферы! В горных странах происходят преимущественно вертикальные перемещения гигантских блоков земной коры. Горные гряды возникают совершенно не так, как образуются складки в стопке простыней, если её сжать.

Почему бы вдруг «издревле неподвижные плиты» стали сдвигаться? Ссылаются на какие-то круговороты в мантии, но они никак не доказаны и весьма сомнительны. Да и чем объяснить, что они вдруг появились после многих миллионов лет и начали сталкивать «плиты»?

Впрочем, глобальная тектоника плит, современная разновидность плутонизма, – тема особая. О ней будет речь в очерке о Кольской сверхглубокой. А пока вернёмся в 1856 год, когда Пётр Петрович Семёнов после первых во многом рекогносцировочных маршрутов отправился в далёкую экспедицию.

Его крупный отряд на этот раз перешёл западную оконечность Заилийского Алатау, повернул на юг и спустился в широкую долину Или. Приходилось опасаться нападения кочевых киргизских племён. Самым тревожным был отрезок пути через Боамское ущелье: здесь можно было наткнуться на засаду. Долина реки повернула на юго-запад. Значит, Чу не вытекает из Иссык-Куля. Это – бессточная озёрная котловина.

Когда отряд поднялся на водораздел реки и Иссык-Куля, открылась обширная плоская озёрная терраса, по которой были разбросаны многочисленные юрты кочевников. Впору было повернуть назад, избегая возможного столкновения. Это советовали казаки.

Учёный решил иначе. Взяв переводчика и несколько солдат, он отправился к юртам. Начались дипломатические переговоры. С местными жителями удалось установить добрососедские отношения. Через два дня, проведя необходимые наблюдения и отобрав образцы горных пород, Семёнов не обнаружил никаких вулканических или даже изверженных пород.

На обратном пути Семёнов прошёл по северо-западной окраине озера и поднялся на Кунгей-Алатау. С перевала он с восхищением смотрел на озеро и открывающиеся за ним горные гряды с белоснежными вершинами:

«Трудно себе вообразить что-нибудь грандиознее ландшафта, представляющегося путешественнику с Кунгея через озеро на Небесный хребет. Тёмно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера, но обширность водоёма… казалась мне с западной части Кунгея почти бесконечной на востоке…

Резкие очертания предгорий, тёмные расселины пересекающих передовую цепь поперечных долин – всё это смягчается лёгкой и прозрачной дымкой носящегося над озером тумана, но тем яснее, тем определённее во всех мельчайших подробностях своих очертаний, тем блестящее представляется на тёмно-голубом фоне… неба облитые солнечным светом седые головы тянь-шаньских исполинов».

Из города Верного (позже – Алма-Ата, Алматы) по долине Или Семёнов прошёл на северо-восток в район Джунгарского Алатау. По слухам, там из-под земли вырываются дымы и, по-видимому, находится вулкан. Ожидания не оправдались: горели подземные пласты каменного угля.

На следующий год Семёнов отправился в центр горной системы Тянь-Шань. Он первым из европейцев увидел и нанёс на карту величественный пик Хан-Тенгри, сочтя его высочайшей вершиной Тянь-Шаня. Хотя высочайшей вершиной этой горной системы был менее фотогеничный пик Победы, на который взошли советские альпинисты в 1943 году.

П.П. Семёнов по праву считается первым из европейцев, открывшим в общих чертах самую крупную горную систему Центральной Азии, с её мощными хребтами, высокогорными озёрами, реками. В 1906 году к его фамилии по царскому указу последовало продолжение: Семёнов-Тян-Шанский.

После этих экспедиций он как государственный деятель участвовал в подготовке крестьянской реформы Александра ІІ, стал директором Центрального статистического комитета, был избран председателем отделения физической географии, а затем вице-председателем Русского географического общества. Он был инициатором и организатором экспедиций русских географов, в частности Пржевальского и Миклухо-Маклая.

Назад: Два открытия Антарктиды

Дальше: В сердце Азии