Техногенные элементы

Имя Дмитрия Ивановича Менделеева носит таблица химических элементов. Однако в современном виде она во многом отличается от тех вариантов таблицы, которые создал он. Теоретически предсказав несколько элементов, он не мог предполагать, что появятся не существующие в природе техногенные химические элементы.

Один из них был получен в лаборатории Калифорнийского университета в 1955 году бомбардировкой альфа-частицами тяжёлого – атомный номер 99 – эйнштевия (его обнаружили тремя годами раньше в осколках взрыва водородной бомбы). Руководитель работ Гленн Т. Сиборг вспоминал:

«Мы сочли уместным, чтобы элемент был назван в честь русского химика Дмитрия Менделеева, который разработал периодическую таблицу. Почти во всех наших экспериментах по обнаружению трансурановых элементов мы полагались на его метод прогнозирования химических свойств на основе положения элемента в таблице. Но в разгар “холодной войны” присвоение элементу имени русского было несколько смелым жестом, который не понравился некоторым американским критикам».

Это был отличный и, к сожалению, редкий пример победы научных принципов над политической конъюнктурой.

Химические элементы со 102 по 106 – Нобелий, Лоуренсий, Резерфордий, Дубний и Сиборгий – родились в городе Дубне. Последний из них, как нетрудно понять, был назван в честь американского физика Гленна Т. Сиборга. Это было замечательное достижение коллектива российских учёных под руководством академика Георгия Николаевича Флёрова.

Техногенные, искусственно созданные атомы получаются в ничтожном количестве (порой – несколько штук), не всегда можно точно определить их свойства, ибо живут они считанные мгновения, миллионные доли секунды. Практической пользы от них ожидать не приходится. Это чисто научные эксперименты с целью познания глубинных свойств материи.

Правда, как нередко бывает, может оправдаться афоризм Людвига Больцмана: «ничего нет практичнее хорошей теории». Трудно судить, какие могут произойти неожиданные открытия на этом пути в неведомое.

Напомню некоторые сведения. Протон – тяжёлая элементарная частица с положительным зарядом. Количеством протонов определяется заряд атомного ядра и место элемента в периодической таблице. Нейтрон по массе равен протону, но электрически нейтрален.

В 1966 году академик Г.Н. Флёров доходчиво объяснил, как создаются новые химические элементы: «Двадцать пять лет назад последним известным элементом был уран-238, имеющий в своём составе 92 протона и 146 нейтронов. Чтобы получить, например, 100‐й элемент, надо к ядру урана добавить 8 протонов и 10 нейтронов. В результате образуется ядро фермия, у которого 100 протонов и 156 нейтронов, а общий вес 256.

После осуществления цепных ядерных реакций естественным путём получения новых элементов явился метод, основанный на добавлении к данному ядру нейтронов. Последовательный захват нейтронов приводит к тому, что в результате бета-распада часть нейтронов начинает переходить в протоны, и в итоге мы получим более тяжёлый элемент.

Захват нейтронов осуществляется в мощных реакторах, где в секунду через 1 квадратный сантиметр проходит 5·1014—5·1015 нейтронов. С помощью таких нейтронных потоков уже в течение 1943–1956 годов было получено 8 новых элементов…

Однако после того как в 1956 году был получен 100‐й элемент, результаты экспериментов в этом направлении, проводимых в течение последующих девяти лет, оказались весьма скромными: был получен всего лишь новый изотоп того же самого 100‐го элемента… Дело в том, что получаемые в реакторах потоки нейтронов недостаточны для того, чтобы захват нейтронов происходил в течение минут, часов или суток. Для этого необходимы месяцы и годы. А элементы, находящиеся около 100‐го, живут очень недолго».

Не будем углубляться в проблемы, которые возникали и впредь. Их удалось преодолевать, всё более усложняя эксперименты. Обратим внимание на то, что не сразу замечаешь и осмысливаешь. Речь идёт об элементарных частицах, которые и вообразить невозможно, о «штучных» атомах, которые возникают и пропадают за миллиардные доли секунды. Учёные рассказывают о них так, словно это какие-то привычные предметы. А эти эфемерные атомы надо добыть, успеть опознать, сосчитать, дать их описание…

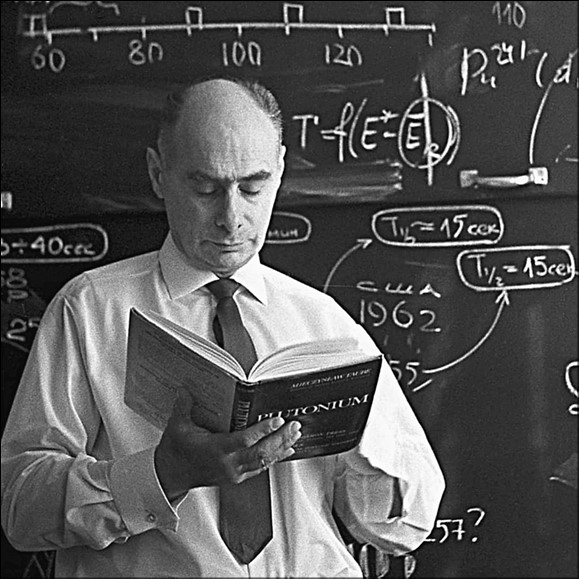

Г.Н. Флёров

Для этого работают мощные реакторы и циклотроны. Ядра атомов собирают в пучки, разгоняют до неимоверной скорости и выстреливают в специальные мишени, чтобы в осколках разглядеть новые атомы. Это сложное техническое производство по выработке информации.

В Дубне многие годы руководил этими работами Георгий Николаевич Флёров (1913–1990). Свой трудовой путь он начал чернорабочим, а завершил, как нередко бывало в СССР, знаменитым учёным. В Ленинграде как отличный рабочий электрик был направлен заводом на инженерно-физический факультет Ленинградского индустриального института. Практику проходил в лаборатории И.В. Курчатова в Ленинградском физико-техническом институте. Здесь же защитил диплом и остался работать.

В 1940 году Курчатов предложил ему и другому молодому специалисту К.А. Петржаку построить ионизационную камеру и провести серию экспериментов, изучая деление ядер урана при облучении быстрых нейтронов (немецкие физики О. Ган и Ф. Штрассман раньше открыли процесс деления ядер урана при облучении медленными ионами). Молодые советские учёные заметили, что деление урана происходит и самопроизвольно. Курчатов направил в научный американский журнал сообщение об этом открытии. Флёров и Петржак предложили Курчатову, как руководителю проекта, стать соавтором открытия, но он отказался.

С начала Великой Отечественной войны Флёров был на фронте, но в августе 1942 года его отозвали в распоряжение Академии наук. Он был среди учёных, работавших над советским атомным проектом, с 1957 года перешёл в Дубну, где строился ускоритель тяжёлых ионов, руководил проводимыми на нём экспериментами, а в 1968 году стал академиком АН СССР.

В 1999 году команда учёных из Дубны, в составе которой были и зарубежные специалисты, под руководством Ю.Ц. Оганессяна (вскоре ставшего академиком РАН) зарегистрировали два атома нового элемента, которому было присвоено имя флеровий. А в 2016 году в Дубне родился новый сверхтяжёлый элемент, названный оганессоном.

Создание искусственных элементов возможно только в искусственной среде, в Техносфере, деталью которой является данная техническая система. И хотя новым сверхтяжёлым элементам дали имена конкретных учёных, такие открытия под силу только крупным коллективам представителей разных специальностей при участии многих других «подсобных» предприятий и учреждений, с использованием колоссального количества энергии.

И вновь возникает вопрос: как будут использованы эти достижения? В целях войны или мира? Для восстановления Биосферы или для дальнейшей её деградации, замещением Техносферой?

Всё те же вопросы, что и с использованием ядерной энергии, электроники, освоением космического пространства. Прежде они возникали, но уходили на второй план в надежде на лучшее будущее. Но оно становится всё более тревожным. Пришла пора всерьёз задуматься о судьбе технической цивилизации. В обостряющемся конфликте с Биосферой она одерживает победы, которые опасней поражений.

Назад: Всюдные лазеры

Дальше: Былое и будущее науки