Книга: Созвездие Лубянки. Люди и судьбы

Назад: Погружение в глубины следствия

На главную: Предисловие

Этюд в бело-голубых тонах

Тебе судьбу мою вершить.

Тебе одной меня судить,

Команда молодости нашей,

Команда, без которой мне не жить.Николай Добронравов

История спортивного общества «Динамо», старейшего спортивного общества страны, неразрывно связана с историей советских органов государственной безопасности. 6 февраля 1922 года во исполнение решений IX Всероссийского съезда Советов, проходившего в Москве с 23 по 28 декабря 1921 года, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) была упразднена, а вместо неё постановлением ВЦИК было создано Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Внесудебные полномочия ВЧК прекращались. Все общеуголовные дела (спекуляция, должностные и прочие преступления) подлежали передаче в народные суды в двухнедельный срок. Функции по наблюдению за социалистической законностью, ранее выполнявшиеся ВЧК, были возложены на Наркомат юстиции РСФСР, при котором 28 мая 1922 года постановлением ВЦИК была учреждена Прокуратура.

Председателем ГПУ был назначен нарком внутренних дел Феликс Эдмундович Дзержинский. Именно ему принадлежит идея перенести в условиях развернувшегося мирного социалистического строительства энергию, силу и упорство чекистов на спортивную площадку, одновременно подняв планку уровня боевой и физической подготовки личного состава на новую высоту. Вскоре эта идея нашла своё красивое воплощение.

Инициатором создания ведомственной спортивной организации выступил заместитель начальника политсекретариата войск ГПУ Московского округа Павел Семёнович Уралец. Его настоящая фамилия – Нестерок-Нестеренков. Он родился 28 января 1898 года в Киеве. Родители Павла были безземельными крестьянами села Слоут Глуховской волости одноимённого уезда Черниговской губернии Российской империи. Однако в автобиографии Павла Семёновича Уральца упоминаний об отце нет, есть только о матери – Ефросинии Семёновне. Когда Павлу исполнилось десять лет, она вышла замуж за бухгалтерского служащего Солодовникова, который в 1918 году умер от туберкулёза. Родители Павла работали по найму в разных городах Российской империи и в конце концов обосновались в Екатеринбурге, где Павла определили в Алексеевское реальное училище, расположенное на углу современных проспекта Ленина и улицы Маршала Жукова.

Окончив шесть классов и не доучившись одного года до завершения полного семилетнего курса, в ноябре 1914 года 16-летний Павел предоставил дирекции училища письменное согласие родителей на его исключение из училища для добровольного поступления в действующую армию. 21 ноября 1914 года он был зачислен в Уральский партизанский отряд (УПО), который вскоре был направлен на Северо-Западный фронт для проведения разведывательно-диверсионных операций на территории Литвы. Со слов Павла Семёновича известно, что 8 февраля 1915 года он был назначен помощником атамана УПО. Столь скорое и неожиданное выдвижение юного бойца произошло благодаря его смелым и решительным действиям в сложной фронтовой обстановке и прирождённым навыкам разведчика.

12 марта 1915 года недалеко от местечка Радвилишкис (Радзивилишки) Шавельского (Шяуляйского) уезда Ковенской губернии Российской империи произошли события, о которых Павел Семёнович скупо сообщает в своей автобиографии: «В одном из боев был тяжело ранен и взят в плен, где мне ампутировали правую ногу по среднюю часть бедра»… Через некоторое время едва начавшего передвигаться с помощью костылей Павла перевели из лазарета в лагерь для военнопленных, где на протяжении трёх лет изо дня в день ему приходилось преодолевать все мучения и тяготы немецкого плена.

После подписания в марте 1918 года Брест-Литовского мирного договора между Советской Россией и Центральными державами (Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарией), обеспечившего России выход из Первой мировой войны, начался процесс возвращения пленных, в первую очередь инвалидов. Процесс этот, судя по всему, был нелёгким, поскольку по возвращении 19 июня 1918 года Павел Нестерок-Нестеренков находился в московском временном госпитале. Несмотря на отсутствие ноги, он записывается добровольцем в Красную армию, демонстрируя один из тех невероятных подвигов преодоления и самопожервования, которыми будет так богата советская история.

1 июля 1918 года Нестерок-Нестеренков был зачислен сотрудником отдела личного состава штаба Московского военного округа (МВО), а 15 июля он был направлен в распоряжение Басманного райвоенкомата (РВК) города Москвы, где в его обязанности входили подбор и формирование боеспособного полка численностью полторы тысячи штыков, а также организация боевой подготовки личного состава. По окончании ускоренного цикла обучения 34-й рабочий полк Басманного района вошёл в состав 2-й Московской рабочей дивизии, в дальнейшем переименованной в Особую интернациональную дивизию. Незаурядные деловые качества, проявленные Павлом при комплектовании полка, не остались незамеченными, и 15 августа он был назначен помощником, а 1 октября 1918 года – военным комендантом Басманного района Москвы. Вскоре он избирается депутатом райсовета, а в ноябре 1918 года становится членом РКП(б).

12 февраля 1919 года Нестерок-Нестеренков был освобождён от должности коменданта – уже Бауманского района Москвы – и распоряжением командующего войсками МВО направлен в распоряжение Реввоенсовета Украинского фронта, где 16 февраля он был назначен комиссаром бригады 2-й Украинской Советской повстанческой дивизии, с 25 февраля по 8 июля был председателем Следственной комиссии с Чрезвычайными полномочиями той же дивизии, одновременно с 24 апреля по 22 мая – начальником Уманьского и Винницкого боевых участков, затем с 24 мая – полевым комендантом Винницкого района, с 6 июня – заместителем комиссара 2-й Украинской Советской повстанческой дивизии.

10 июля 1919 года Павел Нестерок-Нестеренков становится начальником контрразведки, с 3 августа по 16 октября – начальником агентурной разведки 46-й дивизии. Именно тогда, на Уманьщине, он и получает оперативный псевдоним «Уралец».

Создав количественное и качественное превосходство над силами Деникина на главном, орловско-курском, направлении, Красная армия перешла в октябре 1919 года в контрнаступление и начала теснить белых по всей линии фронта. В связи с этим 30 октября Павла Уральца отзывают с Украины в распоряжение РВСР и 13 ноября направляют в политуправление Восточного фронта. 16 декабря он прибывает в распоряжение члена РВС 5-й армии тов. Смирнова. 20 декабря Томск был освобождён от остатков армии Колчака, и Павел Семёнович Уралец 29 декабря, в возрасте 22 лет, был назначен военным комиссаром города Томска и начальником томского гарнизона.

В это время в городе свирепствовали голод, разруха, тиф, уносившие тысячи жизней. На учёт было поставлено всё: хлеб, оружие, скот, транспорт, санитарно-медицинские кадры. Военкому приходилось действовать быстро и применять чрезвычайные меры. Вот один из его приказов того времени (газета «Знамя Революции», № 63, от 3 апреля 1920 г.): «Приказываю в воскресенье, 4 апреля, с 8 часов всем заведующим складами, кладовыми, хозяйственными цейхгаузами всех без исключения учреждений гор. Томска и его окрестностей, а также и отдельным частным лицам… быть с ключами у своих кладовых. Никакие объяснения не принимаются. Виновные в неисполнении сего приказа подлежат суду реввоентрибунала. Начальник гарнизона г. Томска, военный комиссар П. Уралец».

Но именно здесь в то тяжёлое время впервые проявилось его увлечение, невероятное для человека на костылях, – интерес к спорту и стремление организовать спортивную жизнь Томска. По инициативе военкома в мае 1920 года началось строительство стадиона на берегу реки Томь. Газета «Знамя Революции» от 5 мая 1920 года писала: «Ведутся подготовительные работы по благоустройству стадиона Лагерного сада, его расширение в сторону города. В саду будут проходить занятия всеми видами спорта. Разрабатывается проект постройки на этом месте большого стадиона». Открытие стадиона состоялось уже 13 июня, однако в отсутствие его организатора. 19 мая военком Томска Павел Уралец по его личному желанию был откомандирован в распоряжение Западно-Сибирского окружного военного комиссара для направления добровольцем на советско-польский фронт.

К этому времени обстановка на советско-польском фронте обострилась до предела. 25 апреля 1920 года польские войска атаковали позиции Красной армии по всей протяжённости украинской границы. 7 мая в оставленный частями РККА Киев вступила польская кавалерия. Вскоре полякам удалось создать на левом берегу Днепра плацдарм глубиной до 15 км. Для стабилизации положения южная часть Западного фронта РККА была преобразована в Юго-Западный фронт, командующим войсками которого был назначен Александр Ильич Егоров. Именно сюда в распоряжение политуправления Юго-Западного фронта 22 мая в должности военного комиссара 1-й отдельной Красной добровольческой Западно-Сибирской стрелковой бригады прибыл Павел Семёнович Уралец. Однако командование фронта посчитало более целесообразным использовать опытного военкома для борьбы с внутренним врагом и 15 июля 1920 года откомандировало его в Одесский губвоенкомат, где велась активная борьба с многочисленными бандформированиями, действовавшими на территории Украины. Отличившись в этих боях, 18 марта 1921 года Павел Уралец становится чекистом – его переводят в распоряжение штаба войск ВЧК Украины, где он был назначен помощником командира 26-й отдельной бригады войск ВЧК, а с 18 мая по 7 октября являлся помощником начальника Донецкой дивизии войск ВЧК. 5 декабря 1921 года Уральца направляют в Ташкент на должность заместителя начальника политсекретариата и военкома штаба войск ВЧК – ГПУ Туркестана.

16 ноября 1922 года Уралец был отозван в Москву в распоряжение ГПУ и 5 декабря назначен заместителем начальника политсекретариата и старшим инспектором войск ГПУ Московского округа (МО) и 14 декабря по совместительству – заместителем военкома штаба войск ГПУ МО. В его обязанности входило проведение политико-воспитательной и культурно-просветительской работы с личным составом. Вскоре он обратил внимание на то, с каким азартом красноармейцы участвуют в стихийно возникающих спортивных состязаниях. У него возникла идея создать структуру, которая обеспечила бы все необходимые условия для занятий спортом для всех желающих из числа подведомственных ГПУ служб.

В феврале 1923 года состоялось собрание инициативной группы по созданию первого в стране спортивного общества. В состав группы, помимо Павла Семёновича Уральца, вошли начальник политсекретариата войск ГПУ МО Леонид Владимирович Недоля-Гончаренко, начальник орготделения политсекретариата войск ГПУ МО Кирилл Иванович Кузьмин, начальник отдела штаба войск ГПУ МО Михаил Иванович Лаврентьев и старший инспектор штаба войск ГПУ МО Дмитрий Константинович Иванов.

Впоследствии Павел Семёнович Уралец так изложил свои предложения, вынесенные на суд группы товарищей: «Цели общества мыслились как утилитарные – подготовка к несению военной службы, так и общефизкультурные – оздоровление членов общества, интересное и полезное использование свободного времени красноармейцев, предоставление им возможности осуществлять естественную тягу к физическим состязаниям. Приобщение к физической культуре максимального количества людей путем наглядной пропаганды состязаний, пропаганды физической культуры и спорта через демобилизованных красноармейцев в местах их постоянного проживания, особенно в деревне. И, наконец, создание материальной базы для занятий спортом. Общество должно культивировать любые виды спорта, если появлялись желающие ими заниматься. Состязания и рекорды признавались наряду с общеоздоровительными упражнениями средствами достижения поставленных целей. Организация научного и медицинского контроля и ответственность общества за здоровье своих членов. Физкультура в том виде, как она проводилась (в то время), не соответствовала моим представлениям о спорте. Заботы политработника, да к тому же войск ГПУ, привели меня к мысли, что спорт нужен для службы, для физической разрядки, для использования свободного времени. Наконец, для удовольствия. Спорт в полном смысле слова, но под медицинским контролем. При этих условиях он служит пролетариату, его диктатуре, советскому обществу. Форма организации должна быть самостоятельной, противопоставленной обязательным воинским упражнениям. Иначе говоря, должно быть организовано спортивное общество».

В тот же вечер в качестве официальных цветов общества были выбраны бело-голубые, а к заявленному Уральцем названию «Московское пролетарское военно-спортивное общество» Недоля-Гончаренко предложил добавить краткое и звучное слово «Динамо». Раньше он был рабочим носящего такое же название московского завода электродвигателей, который был основан в 1897 году как «Центральное электрическое общество в Москве», и получил своё современное наименование «Динамо» в 1913 году по названию первого электрического генератора – динамо-машины.

В начале 1932 года знаменитый советский писатель Максим Горький, которого избрали почётным динамовцем, удачно перефразировал идею, заложенную в названии общества: «“Динамо” – это сила в движении, призванная взорвать и разрушить в прах и пыль всё старое, гнилое, всё, что затрудняет рост нового, разумного, чистого и светлого – рост пролетарской социалистической культуры». С тех пор девизом общества является фраза: «Сила – в движении».

В ходе дебатов из названия общества убрали слово «военное», поскольку среди сотрудников госбезопасности и членов их семей были как военные, так и гражданские лица, а спортом должны заниматься все, и было утверждено окончательное название «Московское пролетарское спортивное общество (МПСО) “Динамо”», которое просуществовало до 1939 года.

Интересна история логотипа «Динамо» – знаменитой буквы «Д». Первоначально в качестве эмблемы по предложению Кирилла Ивановича Кузьмина за основу был принят ромб, внутри которого в символическом виде были изображены, уже по предложению Уральца, винтовка, весло, лыжа, ракетка, подкова, футбольный мяч – всего одиннадцать видов спорта. Также в эмблему включили Серп и Молот, Красную Звезду и два слова – «Динамо» и «Москва». Однако изготовление таких значков оказалось сложным и затратным, да и на футболках логотип терялся. Поэтому в 1926 году приступили к разработке новой эмблемы и, соответственно, нового флага МПСО «Динамо».

Художником, нарисовавшим ставший известным на весь мир логотип «Динамо», был действующий футболист – крайний нападающий бело-голубых Александр Борисов. После демобилизации он испытывал денежные затруднения. Об этом узнали в команде и решили помочь парню, у которого был художественный талант. Вначале ему за небольшую плату предложили нарисовать вывеску для спортивного магазина «Динамо». Поскольку получилось неплохо, форварду доверили более ответственную задачу – создать новый логотип общества. К ней он отнёсся, как и положено, со всей ответственностью.

– Пришлось собрать и изучить все существующие эмблемы других спортивных обществ Москвы, – вспоминал Александр Борисов. – В основном их изображения сводились к монограммам и трудно расшифровывались, как своего рода шарады.

И он пошёл другим путём – не стал утяжелять логотип лишними деталями, а просто нарисовал букву «Д». Руководству такая идея понравилась: «Эмблема элегантна, молодцевата и подтянута. Она горда, но не напыщенна. Она изящно приукрашена, но строга в своем изяществе. Она совершенна, особенно в выбранной цветовой гамме».

За «Динамо» Александр Борисов провёл 19 матчей и забил четыре мяча. Но умение рисовать открыло перед ним совершенно новые горизонты. Руководство общества отправило его на учёбу в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН), где футболист получил архитектурное образование. После войны он занимался восстановлением Сталинграда и Кишинёва, а также создавал облик подмосковной Дубны.

На следующий день после собрания инициативной группы Павел Уралец отправился на Лубянку за получением санкции руководства. Войска ГПУ МО подчинялись начальнику Московского губотдела ГПУ Филиппу Демьяновичу Медведю, который одновременно являлся начальником Особого отдела ГПУ Московского военного округа (МВО) и был третьим лицом в чекистской иерархии после Феликса Эдмундовича Дзержинского и Иосифа Станиславовича Уншлихта. Внимательно выслушав доклад Уральца и уточнив для себя некоторые детали, Медведь тут же по телефону попросил связать его с заместителем председателя ГПУ Уншлихтом или в случае занятости последнего доложить ему суть вопроса и узнать, как отнесётся высшее руководство ГПУ к инициативе по созданию спортивного общества чекистов. Не прошло и получаса, как в кабинете Медведя раздался звонок, и секретарь Уншлихта сообщил, что руководство ГПУ поддерживает данную инициативу. Повеселевший Медведь в продолжение беседы неожиданно предложил Уральцу под нужды МПСО «Динамо» здание на Большой Лубянке, 13, тут же отдав соответствующее распоряжение. Кроме того, Коллегия ГПУ выделила на первоначальные расходы небольшую финансовую поддержку в размере 300 рублей, с учётом того, что в дальнейшем общество сможет существовать в режиме самоокупаемости.

Вскоре информация о спортивном обществе чекистов, существовавшем пока ещё только на бумаге, проникла в печать. По свидетельству издания «Спорт-Экспресс» (материал Е. Школьникова от 18 февраля 2013 года), первое упоминание о «Динамо» в прессе появилось в журнале «Известия спорта» (№ 7–8 за 1923 г.): «2 марта в 1-м Государственном цирке состоялся спортивный праздник, организованный молодым пролетарским обществом физического развития и спорта “Динамо”. Собравшиеся в большом количестве красноармейцы войск и органов ГПУ с глубочайшим вниманием прослушали доклад помощника Главного начальника Всеобуча т. Кальпуса о значении физкультуры и лекцию преподавателя общества т. Спиридонова о джиу-джитсу с иллюстрацией приемов обороны и нападения. В заключение слушателями Главной военной школы физического образования трудящихся были показаны приемы бокса, французской борьбы, а также спортивные игры. Иллюстрация видов спорта произвела громадное впечатление среди собравшихся красноармейцев и возбудила громадный интерес. Можно надеяться, что начинания общества встретят отклик среди красноармейцев и сотрудников ГПУ».

Всю весну 1923 года приметную фигуру инвалида в серой армейской шинели, неустанно ковыляющего на костылях, можно было увидеть на многих объектах спортивной жизни столицы: на стадионе «Ширяево поле» (московский район Ширяево поле назван так по имени любимого сокола царя Алексея Михайловича – Ширяя) в Сокольниках, где выступала команда под названием Кружок футболистов «Сокольники» (КФС), в здании Московского общества гимнастов на Цветном бульваре, 5, где до начала Первой мировой войны проходили занятия немецкого гимнастического общества «Турн-ферейн», ну и, конечно, на Большой Лубянке, в уже упоминавшемся доме № 13.

Окончательное решение о создании МПСО «Динамо» было принято на заседании объединенного Бюро ячейки РКП(б) при ГПУ МГО: «Протокол заседания Бюро ячейки РКП при ГПУ/МГО от 14 апреля 1923 г. Слушали: Об организации спортобщества. Докладчик – тов. Уралец. Его проект – организовать добровольное общество, которое объединяло бы сотрудников ГПУ, красноармейцев ГПУ и их шефов – фабрик и заводов. Выработан Устав общества. Из Главвсеобуча получено спортимущество, выделены помещения. Постановили: 1) Принципиально одобрить создание общества. 2) Оказать всемерное содействие популяризации общества и вовлечению в его состав сотрудников ГПУ/МГО. Ответственный секретарь Бюро Жбанков».

Учредительное собрание МПСО «Динамо» состоялось в среду 18 апреля 1923 года. В списке членов-учредителей МПСО «Динамо», согласно протоколу, значатся 65 человек. По всем основным вопросам повестки выступил Павел Семёнович Уралец. Собрание утвердило отчёт о проделанной подготовительной работе, Устав нового общества, наказ собрания впервые избранному Совету общества, а также решение о членских взносах. Их постановили взимать в размере половины процента от получаемого жалованья раз в два месяца.

На первом пленарном заседании Совета был избран Президиум МПСО «Динамо» в количестве семи человек:

председатель Президиума МПСО Иосиф Станиславович Уншлихт, заместитель председателя ГПУ,

товарищ (заместитель) председателя Президиума МПСО Карл Викторович Паукер, заместитель, с 12 мая 1923 года – начальник Оперативного отдела ГПУ (проведение непосредственной разведки, ликвидации, ареста и обысков, борьбы с бандитизмом),

товарищ (заместитель) председателя Президиума МПСО Павел Семёнович Уралец, заместитель начальника политсекретариата войск ГПУ МО,

казначей общества Карл Иванович Вейс, комендант ГПУ,

секретарь общества Фёдор Павлович Фокин, сотрудник Московского губотдела ГПУ,

Иван Петрович Пелькин, сотрудник Особого отдела ГПУ МВО,

Борис Алексеевич Кальпус, помощник начальника Всеобуча.

На первом отчётно-выборном собрании членов МПСО «Динамо», проведённом 8 октября 1923 года в здании Госцирка на Цветном бульваре, почётным председателем общества был избран председатель ГПУ Феликс Эдмундович Дзержинский.

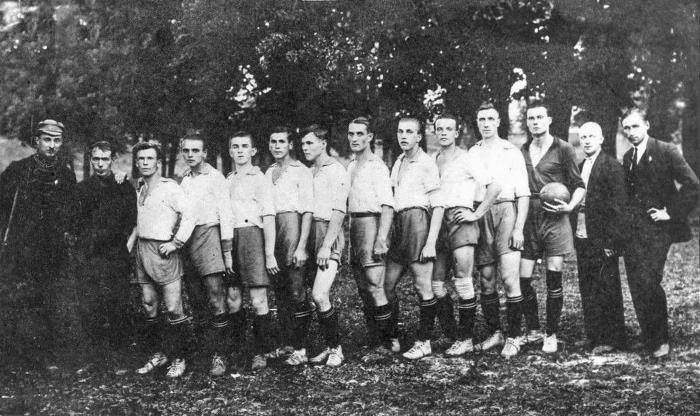

В июне 1923 года на базе Кружка футболистов «Сокольники» (КФС) была создана футбольная команда МПСО «Динамо». В состав команды вошли: Иван Артемьев, Михаил Денисов, Василий Житарев (капитан), Николай Игнатов, Иван Ленчиков, Сергей Неверов, Иван Овечкин, Пётр Овечкин, Александр Петров, Борис Титов, Николай Троицкий, Фёдор Чулков, Сергей Шумель. Капитан команды Василий Житарев и Михаил Денисов выступали в составе сборной России на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.

Кавалер ордена Ленина и двух орденов Красного Знамени, майор госбезопасности Фёдор Фёдорович Чулков родился 17 февраля 1898 г. в Рязани, в 1910–1915 гг. играл за детскую команду станции Удельная Московско-Рязанской железной дороги, затем в московском клубе «Унион», в 1918 г. добровольцем ушёл на фронт в составе войск ВЧК, в 1921 г. участвовал в подавлении Антоновского крестьянского восстания на Тамбовщине, за успешные действия в одном из боёв был награждён орденом Красного Знамени, служил в войсках ГПУ Московского округа, с 1922 г. выступал за Кружок футболистов «Сокольники» (КФС), по поручению Совета общества «Динамо» сформировал первый состав команды «Динамо» преимущественно из бывших футболистов клуба КФС, стал основателем знаменитой динамовской вратарской школы, был участником матча сборной Москвы со сборной Турции в 1924 г., участником поездки сборной Москвы во Францию в 1926 г., за сборную СССР в 1927 г. провёл семь неофициальных матчей против рабочих сборных Австрии, Англии и Финляндии, в составе сборной Москвы стал чемпионом СССР и победителем 1-й Всесоюзной Спартакиады 1928 г., трёхкратный чемпион Москвы в составе «Динамо», закончил играть в 1930 г., однако после окончания футбольной карьеры продолжил играть за волейбольное «Динамо» до конца 1930-х гг. Приказом наркома внутренних дел СССР № 247 от 7 апреля 1936 г. Чулкову Ф.Ф. было присвоено звание младшего лейтенанта госбезопасности. После этого он работал в центральном аппарате НКВД СССР, является участником Великой Отечественной войны, членом ВКП(б) c 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР № 219/206 от 3 ноября 1944 г. капитан госбезопасности (что соответствует армейскому званию подполковника) Чулков Ф.Ф. был награждён орденом Красного Знамени, указом Президиума Верховного Совета СССР № 220/278 от 21 февраля 1945 г. – орденом Ленина. На февраль 1945 г. Чулков Ф.Ф. являлся сотрудником Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) Управления НКВД по Московской области. После выхода на пенсию Фёдор Фёдорович в 1950–1960-е гг. принимал активное участие в общественной работе, был членом спортивно-технической комиссии Федерации футбола РСФСР и футбольно-хоккейной секции МГС «Динамо». Умер Фёдор Фёдорович Чулков 21 сентября 1971 г. в Москве.

Перед футболистами «Динамо» стояло немало проблем, прежде всего где тренироваться и проводить домашние матчи. Вскоре подходящая площадка была найдена недалеко от Виндавского (ныне Рижского) вокзала. С разрешения детской городской больницы Святой княгини Ольги, которую в народе называют «Ольгинкой», построенной в 1886 году графом Сергеем Владимировичем Орловым-Давыдовым в память о своей матери Ольге Ивановне Орловой-Давыдовой (урождённой Барятинской), динамовцы получили в пользование пустырь на больничной территории. В честь графа был назван и тот самый переулок, где в итоге и разместился первый «дом» динамовцев. По ночам активисты спорта, привлечённые руководством «Динамо», трудились в Орлово-Давыдовском переулке, обустраивая столь необходимый для команды стадион. К августу 1923 года футбольное поле с тремя рядами деревянных скамеек было готово.

В весеннем первенстве Москвы 1924 года «Динамо» поднялось на 4-ю строчку в турнирной таблице, а осенний чемпионат завершило уже на втором месте. В чемпионате Москвы 1926 года «бело-голубые» впервые стали победителями, хотя историки ЦСКА до сих пор оспаривают этот очевидный факт. 6 сентября 1926 года динамовцы провели свою первую международную встречу против сборной Союза рабочего спорта и самообороны Латвии и выиграли 7: 1. В 1927 году динамовцы вновь вторые, но в памятном 1928 году, когда состоялось открытие Центрального стадиона «Динамо» в Петровском парке, футболисты «Динамо» стали чемпионами весеннего первенства Москвы. Ворота «бело-голубых» по-прежнему защищал легендарный Фёдор Чулков. В том же году в составе сборной Москвы он стал чемпионом 1-й Всесоюзной Спартакиады и чемпионом СССР.

Для проведения 1-й Всесоюзной Спартакиады в 1928 году, исключительно благодаря инициативе и настойчивости Совета общества «Динамо», в кратчайшие сроки был построен Центральный стадион «Динамо». Изначально он имел форму подковы, открытой в сторону Петровского парка, и только в 1936 году была построена восточная трибуна, замкнувшая стадион, который вмещал 54 тыс. зрителей. До 1956 года, пока не появились «Лужники», стадион «Динамо» являлся главной спортивной ареной страны.

В конце 1928 года «крёстный отец» общества «Динамо» Павел Семёнович Уралец решает восполнить пробелы в своём образовании и в течение следующих лет без отрыва от производства получает целых три (!) высших образования. Вначале он поступает в только что созданную Торговую академию при Наркомате внешней и внутренней торговли СССР (в 1930 году переименована во Всесоюзную торговую академию им. И.В. Сталина), по окончании которой его зачисляют в Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В. Плеханова, а в 1941 году он получает ещё и диплом Московского института стали им. И.В. Сталина (МИСиС).

Сразу после окончания Торговой академии Уральца направляют в Главное геологоразведочное управление ВСНХ СССР. В 1931 году ему поручают сформировать и возглавить первую комплексную геологоразведочную экспедицию ВСНХ СССР для проведения изыскательских работ в Монголии. С января 1933 по февраль 1939 года Уралец работает в центральном аппарате Наркомата тяжёлой промышленности в должности заместителя управляющего делами наркомата, а затем начальником Главного геодезического управления. Одновременно он участвует в редакционном совете по изданию «Большого советского атласа мира», утверждённого ЦИК СССР 18 сентября 1935 года.

Время нельзя остановить, и «Динамо» летело вперёд на крыльях побед к своим звёздам – всегда красным, пятиконечным, но порой отливающим голубоватым отблеском чекистского небосвода.

Своими приказами № 372 от 8 октября и № 387 от 25 октября 1924 года ОГПУ СССР утвердило порядок организации ПСО «Динамо» в регионах страны при местных органах и войсках ОГПУ. По примеру Москвы ещё в 1923 году были организованы ПСО «Динамо» в Пензе и Рязани, в 1924 году они были созданы в Ленинграде, Царицыне, Нижнем Новгороде, Астрахани, Хабаровске, Ново-Николаевске, Оренбурге, Ташкенте, Ярославле, Ростове-на-Дону. В 1925 году были образованы Сибирский, Средне-Азиатский, Белорусский, Уральский, Ленинградский, Псковский, Азербайджанский и Грузинский Советы «Динамо». В 1926 году появились Советы ПСО «Динамо» на Украине, в Армении, Армавире, Татарии, в 1927 – в Дагестане, в 1928 – во Владикавказе и на Кубани. К началу 1929 года насчитывалось более 200 обществ «Динамо».

Сразу же при создании МПСО «Динамо» встал вопрос материально-финансового обеспечения его уставной деятельности. Вступительные и членские взносы, а также разовая финансовая помощь со стороны ГПУ в сумме 300 рублей не покрывали нужд созданного спортивного общества. Отсутствие государственной финансово-бюджетной поддержки заставляет руководство общества организовывать деятельность «Динамо» на принципах самофинансирования и хозрасчета. На начальной стадии развития «Динамо» создается мелкое кустарное производство и оптово-розничная торговая сеть. Рациональное использование средств накопительного фонда «Динамо» уже в предвоенные годы позволяет создать обширную сеть торговых, складских и производственно-промышленных предприятий, составляющих основу спортивной индустрии страны. Эффективное развитие экономического блока уставной деятельности «Динамо» позволило в 1930-е годы приступить к созданию в крупнейших центрах страны материально-технической базы спортивного назначения с необходимой инфраструктурой.

Обществу «Динамо» принадлежат приоритеты в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии в нашей стране стрелкового спорта и самбо. Динамовские спортсмены долгие годы были сильнейшими в этих видах спорта, а тренеры создали уникальную методику проведения тренировок. Спортивная медицина впервые появилась именно в «Динамо» и только потом в других спортивных обществах нашей страны, большинство из которых создавалось в СССР по образу и подобию динамовской организации.

В 1930 году динамовцы стали чемпионами Москвы по футболу в третий раз. Такой же победы удалось добиться год спустя, в осеннем чемпионате 1931 года. В 1933 году «Динамо» также добилось успеха, хотя и разделило первое место с командой ЦДКА, потому что финальный матч между соперниками принёс нулевую ничью. Свой чемпионский титул «Динамо» успешно отстояло и в 1934–1935 годах.

1936 год стал поворотным для отечественного футбола. Впервые был разыгран чемпионат страны среди команд спортивных обществ и ведомств. Московское «Динамо» стало первым чемпионом СССР, выиграв все шесть матчей весеннего первенства. В 1937 году динамовцы первыми в советском футболе добились «золотого дубля», став одновременно и чемпионами, и обладателями Кубка СССР. В том же году были проведены легендарные матчи со сборной Басконии.

В ходе Гражданской войны в Испании Страна Басков оказала ожесточённое сопротивление фашистским войскам генерала Франко. Среди защитников республики были тысячи спортсменов, в том числе футболисты национальной сборной Испании, участники чемпионата мира 1934 года: полузащитники Леонардо Силаурен, Хосе Мугерса, нападающие Хосе Ирарагорри, Луис Регейро, Исидро Лангара, Гильермо Горостиса.

Весной 1937 года корреспондент испанской газеты «Вечер» Аллегрия, заручившись поддержкой главы баскского правительства Хосе Антонио Агирре (бывший игрок клуба «Атлетик Бильбао»), организовал турне сборной Басконии по Европе. 11 июня было опубликовано официальное сообщение о приглашении испанских футболистов в СССР, которое было принято. Сборная Басконии была первой зарубежной высококлассной футбольной командой, приехавшей в СССР. Первым её соперником стал обладатель Кубка СССР 1936 года московский «Локомотив».

Для «Локомотива» это был первый международный матч в истории клуба. Ажиотаж вокруг встречи был огромным – всего было подано около 1 млн заявок на билеты. На матче, проходившем на стадионе «Динамо», присутствовало около 90 тыс. зрителей. Игра закончилась со счётом 5: 1 в пользу гостей. У испанцев хет-трик оформил Луис Регейро, два гола на счету Исидро Лангары – лучшего бомбардира чемпионатов Испании 1934, 1935 и 1936 годов, чемпионата Аргентины 1940 и чемпионата Мексики 1946 года.

Многие из испанских футболистов во время турне играли на фоне колоссального эмоционального стресса, поскольку потеряли близких людей в ходе гражданской войны. В частности, после приезда в Москву Исидро Лангара узнал, что его родители погибли. Перед игрой с «Динамо» вратарь Грегорио Бласко узнал, что в предместье Бильбао франкисты убили у него мать, отца и двоих детей.

27 июня 1937 года в 19.05 на стадионе «Динамо» начался второй матч, на этот раз против сильнейшей команды СССР – московского «Динамо». На стадионе собралось не менее 90 тыс. зрителей. Против Лангары у динамовцев было поручено играть персонально Льву Корчебокову, а против Луиса Регейро – Гавриилу Качалину. При этом динамовцы играли без центрального защитника. Первый тайм проходил при большом преимуществе советских футболистов, которые первыми открыли счёт в матче. Однако к перерыву баски успели отыграться и выйти вперёд – первый гол на 41-й минуте забил Лангара, второй на 44-й минуте – легенда клуба «Атлетик Бильбао» Гильермо Горостиса, лучший бомбардир чемпионатов Испании 1930 и 1932 годов. Счёт первого тайма – 1: 2. Второй тайм также проходил при преимуществе «Динамо», однако отыграться москвичи не сумели. Матч так и закончился – 1: 2.

В следующем матче баски сыграли 2: 2 со сборной Ленинграда, один из голов опять забил Лангара – он вообще забивал во всех девяти матчах (всего на его счету 17 голов из 32). В четвёртой игре баскам противостояла сборная команд «Динамо». Матч проходил 5 июля 1937 года в присутствии 90 тыс. зрителей при проливном дожде. Игра началась с яростных атак басков. Уже к 20-й минуте они вели 3: 0, затем 4: 0… Однако к перерыву на табло было уже 4: 3. Во втором тайме на 55-й минуте динамовцы сравняли счет – 4: 4. Назревал перелом. Но с 65-й по 75-ю минуты баски забили 3 мяча и в итоге выиграли 7: 4. Хет-трик оформил Лангара.

8 июля на стадионе «Динамо» баски играли со «Спартаком», в составе которого выступал Пётр Теренков из «Локомотива», забивший баскам в первой игре, а также легендарный Григорий Федотов и ещё целый ряд приглашённых футболистов. На тренерском совете было решено перевести лидера «Спартака» Андрея Старостина с позиции центрального полузащитника в защиту для нейтрализации ведущего игрока гостей Лангары. Первый тайм проходил в равной борьбе, к перерыву счёт был 2: 2. Во втором тайме спартаковцы заиграли активнее и забили 4 мяча, победив 6: 2. Однако на исход встречи явно повлияло некачественное судейство Ивана Космачева, который подсуживал «Спартаку». Во втором тайме, после назначенного на 57-й минуте в их ворота пенальти, баски покинули поле. Игра была прервана на 40 минут и только вмешательство председателя СНК СССР Вячеслава Михайловича Молотова позволило продолжить игру.

15 июля в Киеве сборная Басконии обыграла киевское «Динамо» со счётом 3: 1 (хет-трик Лангары, причём первый гол он забил на 1-й минуте матча).

22 июля 1937 года Постановлением ЦИК Союза ССР за выдающиеся достижения в работе и ведущую роль в советском физкультурном движении общество «Динамо» награждается орденом Ленина. 25 динамовцев, среди них и Лев Корчебоков, получают высокие государственные награды.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.

Заслуженный мастер спорта Лев Николаевич Корчебоков родился 11 марта 1907 г. в Царском Селе (ныне город Пушкин) Санкт-Петербургской губернии, происходил из старинного дворянского рода, воспитывался в дворянских традициях, знал немецкий язык, обучался игре на виолончели, играл в лаун-теннис, в 1921 г. выступал за вторую детскую команду «Унион», в том же году стал выступать за команду «Коммунальники», в 1925 г. перешёл в «Динамо», где выступал за футбольную и хоккейную команды, в 1930 г. в составе сборной Москвы по хоккею с мячом выезжал в Финляндию, в том же году начал выступать за первую команду «Динамо» по футболу на месте защитника (бека), в 1932 г. в составе сборной Москвы по теннису участвовал в поединке против сборной Ленинграда, в 1935 г. провёл три матча за сборную СССР по футболу в Турции, в 1936 году в составе «Динамо» играл во Франции в матче против парижского «Рэсинга» и в том же году в Чехословакии, 27 июня 1937 года, по словам Бориса Чеснокова, «90 000 москвичей стали свидетелями блестящей игры Корчебокова в матче против замечательной команды басков. Корчебокову команда поручила закрыть форварда-“танка” Исидро Лангару. Это задание Корчебоков выполнил лучше всех других беков наших команд. Корчебоков – игрок советского стиля. В нем соединены расчет и темперамент, смелость и спортивная хитрость, быстрота и умение выбирать место. Корчебоков – классный теннисист и один из лучших хоккеистов СССР». Нападающий «Локомотива» Василий Сердюков говорил о нём: «В теле был мужичок, в “Динамо”, пожалуй, только Якушин над ним возвышался. Потолкаться с ним выходило, как говорится, себе дороже, но чтобы какое-то хулиганство на поле учинил – боже упаси! Соображением брал, да и техникой владел подходяще». В составе «Динамо» Лев Корчебоков становился чемпионом Москвы по футболу 1930 (осень), 1931 (осень), 1934 (осень) и 1935 (весна) гг., чемпионом СССР 1936 (весна) и 1937 гг., обладателем Кубка СССР 1937 г., в составе хоккейного «Динамо» чемпионом Москвы 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 и 1940 гг., чемпионом РСФСР 1932 и 1934 гг., чемпионом СССР 1936 г., обладателем Кубка СССР 1937, 1938 и 1940 гг., обладателем Кубка Москвы 1940 г., был включён в список 22 лучших игроков по хокею с мячом сезона 1936 г. За высокие спортивные показатели 22 июля 1937 г. Лев Корчебоков был награждён орденом «Знак Почёта». В сентябре 1939 г. он был назначен старшим тренером московского «Динамо», в 1940 г. окончил тренерские курсы при ГЦОЛИФКе, в 1941 г. возглавил минское «Динамо» в первый год его выступления в высшей лиге Всесоюзного первенства, через два дня после начала Великой Отечественной войны вместе с командой был направлен в Москву для службы в составе спецназа госбезопасности ОМСБОН НКВД СССР, 7 ноября 1941 г. участвовал в параде на Красной площади, с мая по октябрь 1944 г. снова тренировал московское «Динамо». Работая тренером по хоккею с женской командой «Динамо», выигрывал первенство Москвы, Кубок Москвы и Кубок СССР в 1945 г. и Кубок СССР в 1947 г. В 1946 г. Лев Корчебоков тренировал киевское, в 1947–1950 гг. – минское «Динамо», 30 декабря 1948 года был награждён орденом Трудового Красного Знамени, в конце 1950-х гг. переехал в Ригу, где тренировал рижские «Динамо», «Даугаву» и «Звейниекс» из Лиепаи. Лев Николаевич Корчебоков умер 16 сентября 1971 года в Риге.

24 июля 1937 года в Тбилиси на стадионе «Динамо» им. Л.П. Берии баски обыгрывают тбилисское «Динамо» со счётом 2: 0, а затем 30 июля там же сборную Грузии со счётом 3: 1 (два гола Лангары).

8 августа в Минске на стадионе «Динамо» в последней игре баски разгромили со счётом 6: 1 сборную Минска, составленную в основном из игроков минского «Динамо». И в этой игре Лангара оформил хет-трик. После этого баски уехали во Францию, оттуда в Мексику и затем на Кубу. На родину они так и не вернулись, завершив спортивную карьеру в мексиканских и аргентинских клубах.

В следующие два года московские динамовцы выступили явно ниже своих возможностей, видимо почувствовав, что до басков им ещё далеко – всего лишь 5-е место в чемпионате страны 1938 года и 7-е место в 1939 году. Но в 1940 году московское «Динамо» вернуло себе звание чемпионов страны и также уверенно лидировало во Всесоюзном первенстве 1941 года.

27 апреля 1941 года минское «Динамо» под руководством Льва Корчебокова провело в Минске свой первый матч в высшей лиге Всесоюзного первенства против другого дебютанта – ленинградского «Спартака» и одержало победу со счетом 2: 1. Но этот сезон доигран не был: 22 июня началась Великая Отечественная война.

«Страшная весть – о начале войны ворвалась 22 июня 1941 г. на Центральный стадион “Динамо” в г. Москве во время спортивного праздника “Мастера спорта – детям!”», – говорится на сайте Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество “Динамо” Республики Татарстан» (dinamo.tatarstan.ru).

Начало войны застало белорусских футболистов в Минске. Через два дня они вместе с другими представителями минского «Динамо» были отправлены в Москву. Среди минских динамовцев следует отметить таких спортсменов, как фехтовальщики Герман Бокун, Александр Разживин, Александр Овсянкин, стрелок Николай Матасов, боксёр Владимир Коган, пловец Игорь Дурейко, футболисты Евгений Глембоцкий, Владимир Гусев, Сергей Аникин, Александр Горбылев. Многие из них в качестве инструкторов обучали будущих снайперов, пулемётчиков, гранатомётчиков, мастеров рукопашного боя.

Уже 26 июня на стадионе «Динамо» началось формирование первых разведывательно-диверсионных и партизанских отрядов войск Особой группы при наркоме внутренних дел Лаврентии Павловиче Берии. Первоначально войска Особой группы состояли из 4 отрядов по 100 человек и сапёрно-подрывной роты в составе 90 человек. 6 июля они были переформированы в 1-ю мотострелковую бригаду особого назначения (МСБОН). 16 июля была создана 2-я МСБОН. 3 октября 1941 года войска Особой группы были преобразованы в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР, «Бригаду отважных» – спецназ госбезопасности образца 1941 года, при этом бригады были переформированы в мотострелковые полки. Формирование бригады велось только на добровольной основе. И в первые ряды добровольцев встали динамовцы, известные спортсмены и тренеры, сотрудники МГС и ЦС «Динамо».

Как сказано на сайте ФК «Динамо», через фронт прошли несколько динамовских футболистов, к началу войны уже закончивших спортивную карьеру. Среди них Иван Овечкин, Ярослав Титов, Фёдор Чулков, Константин Фомин, Франц Шимкунас. В этом списке есть и автор первого гола динамовцев в чемпионатах СССР Василий Павлов, который ушёл на фронт добровольцем. Бывший нападающий бело-голубых получил сквозное ранение грудной клетки, когда советские войска форсировали Волгу в районе Ржевско-Вяземского выступа. В госпитале он оставался три месяца, а после излечения снова оказался в действующей армии. Войну Павлов закончил старшим лейтенантом и был награждён орденом Красной Звезды.

Иван Овечкин, как и Фёдор Чулков, играл ещё за КФС и был в первом составе «Динамо». Братья Иван и Пётр Овечкины жили в доме № 36 по Нижней Красносельской улице, ныне не сохранившемся. Двухэтажный купеческий дом принадлежал тестю Ивана, купцу Лобневу. У Ивана и Веры родились три дочери, благодаря которым сохранились некоторые подробности из жизни первых динамовцев.

Футболисты КФС собирались, по обыкновению, за столом в самой просторной комнате первого этажа после очередной календарной игры. Ведь стадион КФС «Ширяево поле» находился совсем неподалёку. Купеческая семья считалась зажиточной, на стол всегда ставился самовар с угощением. За столом Пётр, который в годы НЭПа служил в магазине потребкооперации «Всё для спорта, охоты и рыболовства», обычно молчал, Иван же за чаепитием вовсю балагурил. Так за дружескими беседами и сформировался списочный состав первой команды «Динамо».

– Иван Овечкин – чернявый с монгольскими глазами, высокий на прямых красивых ногах, – вспоминает одна из его дочерей. – Широкие плечи, всегда улыбающийся. Весельчак и добряк, любил животных и вообще всю скотину. В доме всегда были кошки, собаки и даже держал коз. В лютую зиму козляток отогревал под своим одеялом. У него был чудесный, прямо-таки каллиграфический почерк, и потому в протоколах матчей состав своей команды КФС обычно заполнял он. Его младший брат Пётр был другого склада, но по-своему домовитым. Сам лепил пельмени, делал это с увлечённостью, чтоб ему только не мешали. В дальнейшем его жизнь сложилась трагически, романтическая натура не смогла перенести неразделённую любовь. Родные, видя страдания и муки Петра, ничем не могли помочь, и однажды он сам решил свою участь, добровольно уйдя из жизни.

Франц Шимкунас родился в Москве в 1897 году, по своей футбольной профессии был, как и Фёдор Чулков, вратарём. Он начал выступать за «Спартак» Мытищи в 1917 году, в составе КФС стал чемпионом Москвы 1919 и 1921 годов, с 1918 по 1923 год играл за сборную Москвы, считался одним из лучших вратарей первых лет существования СССР и, по свидетельству Константина Жибоедова (чемпиона России по боксу 1916 года и чемпиона РСФСР по футболу 1922 года в составе сборной Москвы), не менее успешно занимался борьбой. С 1921 по 1926 год Шимкунас выступал за ОЛЛС/ОППВ (предшественник ЦДКА/ЦСКА), в 1927 году – за московское «Динамо». Он провёл за «бело-голубых» четыре матча и пропустил семь голов, что по тем временам было неплохим результатом. После завершения футбольной карьеры Франц Шимкунас работал детским тренером в Алма-Ате, с 1942 по 1944 год добровольцем воевал в составе 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознамённой дивизии, участвовал в Курской битве. После демобилизации он работал директором детского дома в Литовской ССР, был женат, имел пятерых детей. Умер Франц Шимкунас в 1968 году.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.

Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный художник Российской Федерации, мастер спорта Ярослав Викторович Титов родился 2 января 1906 г. в Варшаве, художественное образование получил в частной художественной мастерской, откуда перешёл в художественные мастерские Москпрофобра (Московский подотдел профессионально-технического образования), работал хромолитографом в типографии «Рабочей Москвы» и одновременно был вольнослушателем ВХУТЕМАСа, являлся членом Ассоциации художников революционной России (АХРР), в 1920–1930-е гг. создаёт свои первые иллюстрации к произведениям Д. Лондона «Зверь из бездны» (1926), С. Есенина «Москва кабацкая» (1928), П. Бляхина «Красные дьяволята», В. Маргерит «Проститутка», А. Пушкина «Руслан и Людмила», одновременно в 1923 г. участвует в чемпионате Московской области по лёгкой атлетике, занимается волейболом и баскетболом, играет в команде «Печатник». После службы в армии Ярослав Титов выступал в «Динамо», защищал ворота сборной Москвы по футболу, на 1-й Всесоюзной спартакиаде 1928 г. играл в сборной команде Москвы по ручному мячу, провёл один матч за «Динамо» в осеннем чемпионате Москвы 1933 г. по футболу, стал чемпионом СССР по баскетболу 1935 г. в составе «Динамо» и 1939 г. в составе «Локомотива». Он один из первых мастеров спорта по баскетболу, создатель эскиза первой формы «Локомотива» и первого эскиза эмблемы спортивного общества и футбольного клуба «Локомотив». С началом Великой Отечественной войны Титов работал в «Окнах ТАСС», в 1942–1945 гг. воевал добровольцем на Волховском, Карельском и 1-м Дальневосточном фронтах, за участие в освобождении Новгорода в январе 1944 г. был награждён орденом Красной Звезды, получил звание майора, создал серию живописных и графических работ «Волховский фронт», в том числе «Разрушенный фашистами мост в Новгороде через р. Волхов», «Новгород снова наш!», «Малая Вишера 2 февраля 1942 г.», «Слухачи», «Лыжный отряд» и другие. Его этюды о пребывании Красной армии на Дальнем Востоке и в Китае экспонировались на персональной выставке во Владивостоке в 1946 г. Картины Титова «Футбол. Атака» и «Хоккеисты» стали хрестоматийными, специалистов поражала жизненность работ, точность мельчайших деталей. Ярослав Викторович Титов скончался 17 августа 2000 г. в Москве. Похоронен на Химкинском кладбище.

Один из лучших футболистов СССР конца 1920-х – первой половины 1930-х годов, заслуженный мастер спорта Константин Васильевич Фомин родился 19 декабря 1903 года в Харькове, там же в 1913 году начал играть в футбол в детской команде «Штандарт», в 1926–1928 и 1930–1934 годах выступал за харьковское «Динамо», с сентября 1928 по июнь 1930 года за московское «Динамо», в 1935–1936 годах за киевское «Динамо», в 1937–1938 годах за киевский «Локомотив», в 1922–1928 и 1931–1934 годах играл за сборную Харькова, в 1929–1930 годах – Москвы, 1935–1936 годах – Киева, 1924–1935 годах – Украины. Чемпион СССР 1924 года, серебряный призёр 1-й Всесоюзной спартакиады 1928 года, неоднократный чемпион Харькова и Украины, чемпион Москвы 1930 года (осень), серебряный призёр чемпионата СССР 1936 года (весна), капитан сборной Харькова 1926–1928 и 1934, Киева – 1935–1936, Украины – 1926–1935, «Динамо» (Харьков) – 1930–1934, «Динамо» (Киев) – 1935–1936 годов, выступал на позиции левого защитника, чрезвычайно жёсткий и самоотверженный, в списке «44-х» (журнал «ФиС») – № 1 (1928), в списке 33 лучших футболистов СССР – № 1 (1933), в списке «33-х» (журнал «ФиС») – № 2 (1930), за сборную СССР в 1932–1935 годах провёл 9 матчей, одним из первых в отечественном футболе овладел подкатом, умел эффектно наносить удары по мячу, разворачивая в прыжке корпус на 180 градусов. Константин Фомин участник Гражданской и Великой Отечественной войн, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны II степени, с 1959 по 1964 год работал инспектором-методистом Центрального стадиона им. В.И. Ленина в Москве. Константин Васильевич Фомин умер 16 января 1964 года, урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Игрок московского «Динамо» и сборной СССР, заслуженный мастер спорта Василий Сергеевич Павлов родился 23 января 1907 года в Москве, начинал играть в футбол в 1922–1926 годах в юношеской команде «Унион», затем, в 1926–1927 годах – в московском «Динамо», в основном составе «Динамо» с 1927 по 1939 год, выступал на позиции левого полусреднего нападающего, дебютировал 18 сентября 1927 года в матче против КОР (Клуб Октябрьской Революции) – будущий «Локомотив», матч закончился со счётом 5: 2, Павлов забил 4 гола. Он становился неоднократным чемпионом Москвы в составе «Динамо», за которое в первенствах столицы провел 78 игр и забил 85 голов. 7 июля 1929 года в матче с рабочей сборной Франции (ФСЖТ) Павлов забил 13 мячей из 20, проведённых сборной РСФСР, в 1930–1935 годах в составе сборной СССР принимал участие в поездках в Норвегию, Швецию и Турцию, где получил прозвище «король гола». Василий Павлов в списке «33-х» (журнал «ФиС») – № 1 (1930), в списке 33 лучших футболистов СССР – № 2 (1933). 24 мая 1936 года в Киеве в матче с местным «Динамо» (5: 1) забил первый гол московского «Динамо» в чемпионате страны, чемпион СССР 1936 года (весна), серебряный призёр чемпионата СССР 1936 года (осень). Всего за московское «Динамо» Павлов провёл 105 официальных матчей и забил 121 гол, но из-за тяжелой травмы колена был вынужден в 1939 году завершить карьеру. В 1940 году он окончил школу тренеров при Государственном центральном ордена Ленина институте физической культуры им. И.В. Сталина (ГЦОЛИФК). С началом Великой Отечественной войны Павлов добровольцем ушёл на фронт, 24 августа 1942 года подо Ржевом при форсировании Волги получил сквозное ранение в грудь, три месяца пролежал в госпитале, после чего снова вернулся в действующую армию, был награждён орденом Красной Звезды, после демобилизации по просьбе своего друга Евгения Елисеева в 1946–1948 годах выступал в дублирующем составе минского «Динамо» и был там играющим тренером, в 1949–1970 годах тренировал детские и юношеские команды «Динамо», в 1953 и 1961–1963 годах входил в тренерский штаб основной команды «Динамо», получил звание заслуженный тренер РСФСР. Василий Сергеевич Павлов умер в Москве 1 июля 1977 года.

На сайте ФК «Динамо» выложена беседа с Василием Сергеевичем Павловым, которую ещё в середине 1960-х годов записал Владимир Кузьмич Верхолашин:

– Словно калёным железом прожгло, – рассказывает Василий Сергеевич, – земля пошла кругом. Сумел лишь приподняться на одной руке, а как увидел кровоточащую рану и торчащие из неё куски нижней рубашки и гимнастёрки, лишился памяти. Очнулся уже на больничной койке в полевом госпитале.

Это случилось при форсировании Волги у деревни Антоновка, что под Ржевом. Части 274-й стрелковой дивизии готовились к решающей схватке за переправу через Волгу. Уставшие от бессонницы и изнурительных схваток с врагом, ждали бойцы приказа. Фашисты создали на противоположном берегу Волги мощный оборонительный рубеж.

Василий Павлов, выполняя особое поручение штаба батальона, попал под шквальный артиллерийский обстрел.

– Мгновенно прыгнул в первую попавшуюся воронку, прижался лицом к свежевзорванной земле, замер. Сколько лежал, не помню, – рассказывает Василий Сергеевич. – Может час, а может и больше. Мины и снаряды визжат и ухают рядом, вздыбливая столбы земли. Трудно дышать. Глаза залепило грязью. Когда гитлеровцы притихли, решил выбираться из воронки. Но прежде, чем распрощаться со своим «гнездом», приподнял на палке каску. Вражеская пуля сразу же цокнула об неё… Лишь в вечерних сумерках приполз в окопы. Друзья обняли – жив.

Начали готовиться к форсированию Волги. Вязали плоты. Неожиданно начал накрапывать мелкий, тёплый дождь. Всё затаилось, притихло кругом.

– Приготовиться к форсированию!

Не прошло и минуты, как загрохотали пушки и миномёты. Началась артподготовка. Четверть часа лупила она по вражеским укреплениям на противоположном берегу.

– За мной! Вперёд! – звонко прозвучал голос командира взвода, и молоденький лейтенант первым выскочил из окопа. Противник в упор расстреливал рвавшихся вперёд советских солдат. Как достиг берега – Василий не помнит.

Появились «Юнкерсы». Бомбёжка застала Павлова и двух его товарищей, разместившихся на одном плоту, на середине реки. Укрыться было негде. Противоположного берега не видно.

Выбиваясь из сил, бойцы пытались быстрее переправиться на ту сторону. Они гребли всем, что попадалось под руки. Вот плот уткнулся в илистый берег. Наконец, добрались. Теперь вперёд, но путь к вражеским позициям преградили ряды колючей проволоки. Первые ряды разнесла артиллерия, но дальний стоял целёхоньким. Василий выхватил сапёрную лопатку и стал рубить проволоку. Наконец, проход готов. Группа бойцов врывается на вражескую позицию и среди них – Василий, разъярённый, неудержимый… Зазвенела сталь штыков. Завязалась рукопашная схватка.

Справа от него, держа винтовку наизготове, бежал рыжий немец. «Влево вниз отбей, прикладом бей», – мелькнуло у Василия в голове, прежде чем он сблизился с противником. Приём удался. Через какую-то долю секунды винтовка врага была выбита, и немец рухнул на землю. Такая же участь постигла и другого фашиста.

Путь до вражеских траншей для Павлова оказался недолгим. Вскоре, рядом, над самой головой Василий услышал и почувствовал душераздирающий, пронзительный свист. И что-то ударило в лицо, оглушило, сбило с ног. В беспамятстве схватился за грудь…

В госпитале узнал: пробита грудь, перебиты два ребра. Медленно тянулось время, будто вязло в пропахшей лекарствами палате. И не скоро тяжелораненому солдату Павлову разрешили подниматься с койки.

А когда через три месяца он окреп, снова оказался в действующей армии. Войну закончил командиром, старшим лейтенантом. Был награждён орденом «Красная Звезда».

Едва отгремели последние бои, как Василий Павлов принял самое деятельное участие в организации фронтовой Спартакиады (1-й Прибалтийский фронт). Дорогой памятью хранится у него Почётная грамота, датированная 17 июля 1945 года: «Павлов Василий Сергеевич, награждается за первое место в беге на 100 метров со временем 12,2 секунды» …

В годы войны чемпионаты страны, как известно, не проводились, однако футбольные состязания не прекращались. Осенью 1941 года первенство Советского Союза не было завершено из-за введения в Москве осадного положения и наступления холодов. Но весной игры возобновились, и именно московские динамовцы победили в весеннем первенстве 1942 года. В 1941–1944 годах было проведено пять чемпионатов Москвы.

Сезон 1945 года стал одним из лучших в истории московского «Динамо» – оно одержало уверенную победу во Всесоюзном первенстве, смогло выйти в финал кубка страны и провело легендарное турне по Великобритании, которое произвело сенсацию мирового масштаба и было высоко оценено политическим руководством Советского Союза.

С 1944 года тренером московского «Динамо» был заслуженный мастер спорта Михаил Иосифович Якушин.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.

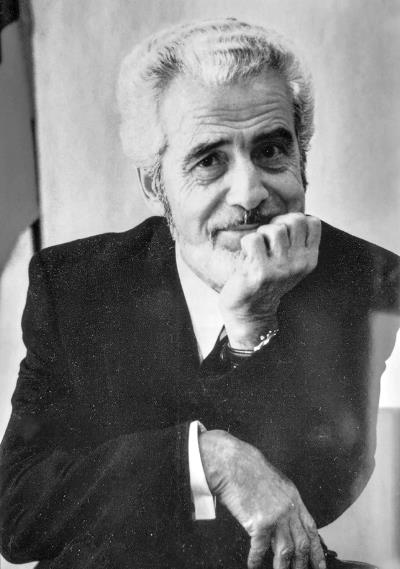

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР Михаил Иосифович Якушин родился 15 ноября 1910 г. в Москве в семье бывшего крестьянина, с пятилетнего возраста гонял мяч во дворе с друзьями, с 1920 г. играл в хоккей и футбол в детской команде «Унион», в 1928 г. начал выступать в составе взрослой команды СТС («Совторгслужащие»), одновременно окончив землеустроительный техникум, после чего пятнадцать месяцев проработал землеустроителем в Курганской области. После призыва в армию он проходил службу в Москве, с 1933 г. выступал за московское «Динамо», причём сразу в трёх видах спорта: футболе, хоккее с мячом и хоккее с шайбой. В составе футбольной команды стал чемпионом Москвы 1934 (осень) и 1935 (весна), в июне 1935 г. в составе сборной Москвы выиграл Всесоюзное первенство, став лучшим бомбардиром (6 голов в 5 матчах), одержал победу в первом чемпионате СССР весной 1936 г., когда динамовцы выиграли все шесть матчей, установив таким образом абсолютный рекорд, затем стал чемпионом и обладателем Кубка СССР 1937 г., чемпионом СССР 1940 г. Всего в чемпионатах СССР Якушин забил 40 голов в 87 матчах и ещё три гола в семи матчах незавершённого чемпионата СССР 1941 г., в списке «55-ти» – № 1 (1938). В 1939 г. Якушин стал капитаном команды, оставаясь им до завершения игровой карьеры. В составе команды «Динамо» по хоккею с мячом Якушин выиграл первый чемпионат СССР 1936 г. и «серебро» 1950 г., забив 19 мячей в 12 матчах, и девять Кубков СССР, в том числе первый Кубок СССР 1937 г., а также 1938, 1939, 1940, 1941, 1947, 1948, 1949 и 1950 гг., забив 55 мячей в 40 матчах. Он был лучшим бомбардиром чемпионатов СССР 1936 (9 мячей) и 1950 гг. (10 мячей). Михаил Якушин был также одним из ведущих игроков команды московского «Динамо» по хоккею с шайбой, которая стала первым чемпионом в истории СССР в сезоне 1946/47 г. Завершив в 1944 г. карьеру футболиста, Михаил Якушин сразу же возглавил футбольную команду московского «Динамо» в качестве старшего тренера, и уже в 1945 г. динамовцы стали чемпионами страны и вышли в финал Кубка СССР, уступив в финале московским армейцам. Под его руководством московское «Динамо» становилось чемпионом СССР 1949, 1954, 1955, 1957 и 1959 гг. (в общей сложности шесть раз), обладателем Кубка СССР 1953 г. и шесть раз – серебряным призёром чемпионата СССР. Именно в эти годы в «Динамо» засверкал талант лучшего вратаря всех времён и народов Льва Ивановича Яшина. В 1950–1953 гг. Якушин тренировал тбилисское «Динамо» и дважды, в 1951 и 1953 гг., привёл его к серебряным медалям. Одновременно в 1937–1950 гг. он как играющий тренер был главным тренером команды «Динамо» по хоккею с мячом, которая под его руководством выиграла Кубок СССР 1938, 1940, 1941, 1947, 1948, 1949 и 1950 гг. В 1950-е гг. Михаил Иосифович Якушин работал в тренерском штабе сборной СССР по футболу, а в 1967 г. был назначен главным тренером сборной СССР. В том же году сборная СССР, бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года в Англии, в рейтинге еженедельника «France Football» была поставлена на первое место среди европейских национальных сборных. На чемпионате Европы 1968 г. в Италии сборная СССР в полуфинале сыграла вничью 0: 0 с хозяевами турнира и лишь брошенный жребий вывел в финал итальянцев, а советская сборная в матче за 3-е место уступила англичанам. Вскоре после этого Якушин был освобождён от должности главного тренера, и в 1975 г. принял решение завершить свою спортивную карьеру. Однако в 1993 г., в возрасте 83 лет, он вновь вошёл в Совет директоров московского «Динамо» и оставался в нём вплоть до своей смерти 3 февраля 1997 г. Михаил Иосифович Якушин похоронен на Ваганьковском кладбище.

Осенью 1945 года Футбольная ассоциация Англии (The Football Association), основанная в 1863 году и являющаяся старейшей футбольной ассоциацией мира, в лице своего главы Стэнли Роуза (Stanley Ford Rous), через посольство СССР в Лондоне официально пригласила чемпиона СССР московское «Динамо» на серию товарищеских матчей с сильнейшими профессиональными клубами Англии, Уэльса и Шотландии. Динамовцы приняли вызов, хотя на тот момент только двое из них – тренер команды Михаил Якушин и капитан команды Михаил Семичастный имели опыт международных встреч. Учитывая, что в конце напряжённого сезона, первого после Победы, не все игроки находились на пике физической формы, в состав «Динамо» были включены Всеволод Бобров из ЦДКА, а также Евгений Архангельский и Борис Орешкин из ленинградского «Динамо». После приёма в Кремле, где от имени партии и правительства напутственную речь произнёс Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, 4 ноября советская делегация на двух самолётах «Дуглас» вылетела из Москвы в Берлин, а оттуда прибыла в Лондон.

В аэропорту Кройдон (Croydon Airport), расположенном в Южном Лондоне, на советских футболистов налетели журналисты, вызвав у советских спортсменов, большинство из которых никогда в жизни не давали интервью, некоторое замешательство и удивление. В результате в тот же день английская пресса окрестила динамовцев «Одиннадцатью молчаливыми мужчинами в синих пальто», хотя советская футбольная делегация состояла из 37 мужчин и одной женщины – переводчицы Александры Елисеевой.

В послевоенном Лондоне, сильно пострадавшем от немецких бомбардировок и обстрелов ракетами Фау-1 и Фау-2, было сложно с проживанием. Первоначально русских планировали разместить в казармах королевской гвардии в парке Сент-Джеймс (St. James’s Park) в центре Лондона по соседству с Букингемским дворцом. Однако даже близость английского монарха никак не компенсировала неудобств проживания спортсменов в одном большом мрачном помещении, поэтому по просьбе советской стороны футболистов сначала раскидали по разным отелям, а 6 ноября снова собрали вместе и поселили в отеле «Империал», также в центре Лондона. При этом питалась советская делегация только в Посольстве СССР.

В соответствии с достигнутой договорённостью и учитывая, что предстоящие матчи вызвали колоссальный интерес у английской публики, общая выручка от продажи билетов за вычетом арендной платы и налогов делилась между участниками поровну. Доля СССР передавалась Футбольной ассоциации Англии. Последняя изымала из этой суммы расходы, связанные с организацией турне, а остаток шёл в благотворительный фонд на восстановление Сталинграда. Туда же передавали деньги и британцы.

13 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Stamford Bridge) в Лондоне в присутствии более чем 90 тыс. зрителей состоялся первый матч «Челси» – «Динамо». Наплыв зрителей был столь велик, что стадион во избежание давки открыли за несколько часов до игры, однако этот шаг не возымел действия, и давки избежать не удалось. В близлежащий к стадиону госпиталь было доставлено 14 человек, из них пять с переломами. После исполнения государственных гимнов СССР и Великобритании в 14.00 матч начался.

Сразу же после стартового свистка динамовцы навязали хозяевам стремительный темп игры, и уже в первые две минуты голкиперу Вудли трижды пришлось спасать свои ворота. Вскоре после удара Архангельского мяч попал в сетку с внешней стороны, а удары Боброва и Бескова отразила перекладина. Хозява поля не остались в долгу, и на 18-й минуте пушечный удар Лоутона в великолепном прыжке парировал динамовский вратарь Хомич. На 23-й минуте Хомич перехватил мяч после розыгрыша углового и прострельной передачи с левого фланга, однако Лоутон выбил его из рук нашего вратаря, что в Советском Союзе считалось нарушением правил, но в Англии разрешалось – и подоспевший Гоулден отправил мяч в сетку ворот. Пока динамовцы приходили в себя, Уильямс, воспользовавшись несогласованностью Хомича и Станкевича, смог рикошетом от ноги Станкевича протолкнуть мяч в ворота и тем самым удвоить счёт. Незадолго до перерыва динамовцы упустили верный шанс отыграться – Рассел в штрафной площади сбил Боброва, и судья Кларк назначил пенальти в ворота хозяев, однако Леонид Соловьёв попал в штангу.

Второй тайм начался взаимными атаками. На 65-й минуте Карцев получил пас от Архангельского, прошёл Харриса и сильным ударом из-за штрафной послал мяч в левый угол ворот, а уже на 71-й минуте Архангельский, получив пас от Карцева, точно бьёт по центру и мяч рикошетом от ноги Рассела влетает в ворота – счёт становится ничейным. Англичане сразу бросаются вперёд, и на 77-й минуте Лоутон головой в английском стиле вколачивает мяч в сетку ворот Хомича. Теперь пришла очередь динамовцев, которые всей командой пошли в атаку, и на 83-й минуте сильный удар Боброва, получившего мяч после прострела Архангельского, достиг цели. Свисток судьи зафиксировал ничейный результат – 3: 3. После повторного исполнения гимнов зрители смяли оцепление и прорвались на поле – Хомича, Карцева, Семичастного и Боброва, не успевших добраться до раздевалки, публика унесла на руках.

Второй матч «Кардифф Сити» – «Динамо» состоялся 17 ноября в шахтёрском городе Кардифф, столице Уэльса. На стадионе «Ниниан Парк» (Ninian Park), вмещавшем 20 тыс. зрителей, собралось более 45 тыс. болельщиков. Валлийский клуб выступал в третьем английском дивизионе, однако динамовцы вышли на игру в том же составе, что и против «Челси». В итоге сокрушительный разгром хозяев поля со счётом 10: 1. Четыре гола забил Бесков, хет-трик оформили Бобров и Архангельский.

На матче впервые велась прямая радиотрансляция на СССР, комментировал матч Вадим Синявский. Ему постоянно приходилось кричать, потому что звук его голоса тонул в рёве 45 тыс. болельщиков.

После матча английские газеты писали: «Русские нашли стреляющие бутсы». Однако динамовцы прежде всего показали красивый комбинационный футбол. Михаил Якушин первым начал применять тактическую схему 4–2—4, ставшую впоследствии «бразильской», тогда как англичане предпочитали 3–2—5 («дубль-вэ»), изобретённую тренером лондонского «Арсенала» Гербертом Чепменом (Herbert Chapman). В ходе матча Михаил Якушин обычно стоял за воротами англичан, призывая своих нападающих в случае потери мяча включать прессинг и создавать численное превосходство. Великолепное вратарское мастерство демонстрировал Алексей Хомич. На 73-й минуте за игру рукой в штрафной площади был назначен пенальти в ворота «Динамо». Терри Вуд сильно пробил в левый угол, но Хомич дотянулся до мяча кончиками пальцев – и тот, ударившись о стойку ворот, отскочил в поле.

21 ноября на лондонском стадионе «Уайт Харт Лейн» (White Hart Lane) при переполненных трибунах (55 тыс. зрителей при вместимости 36 тыс. 240 человек) состоялся центральный матч – «Динамо» против лондонского «Арсенала». По примеру москвичей тренерский штаб «канониров» принял решение пригласить на матч против советских футболистов несколько известных игроков из других английских клубов. Этими игроками стали величайший английский нападающий сэр Стэнли Мэттьюз (Stanley Matthews) из клуба «Сток Сити», ещё один игрок сборной Англии, нападающий Стэн Мортенсен («Блэкпул») и вратарь Гарри Браун («Куинз Парк Рейнджерс»).

В тот день в Лондоне стоял густой туман, температура воздуха составляла 4 °C, а видимость не превышала 30–40 метров. При средних размерах футбольного поля 105 × 68 метров это означало игру в кошки-мышки. В 14.15 прозвучал свисток советского судьи Николая Латышева, и уже на первой минуте игры Бобров открыл счёт. Однако на 12-й минуте игрок сборной Англии Мортенсен забил ответный гол. На 35-й минуте Стэнли Мэтьюз обошёл Станкевича, сделал навес на Мортенсена, и тот хлёстким ударом вывел хозяев вперёд, а спустя три минуты Камнер прошёл по бровке, сделал поперечный прострел, и Рук сильным и точным ударом завершил атаку. На 41-й минуте Бесков получил мяч на левом фланге и, пробив мимо вратаря Гриффитса, который последние минуты играл с травмой, сократил разрыв в счёте до минимума – 2: 3.

В перерыве в раздевалку «Динамо» пришёл представитель «Арсенала» и предложил прекратить матч из-за тумана, но получил отказ. Кроме того, поскольку в первом тайме футболисты обеих команд неоднократно принимали судью Латышева за своего игрока, отдавая ему передачи, в перерыве он поменял тёмную форму на светлую.

После перерыва место в воротах «Арсенала» вместо выбывшего Гриффитса занял Гарри Браун. Возможно, он не сразу приспособился к туману, и на 48-й минуте Сергей Соловьёв, получив навесную передачу, несильным ударом послал мяч ему прямо между рук. Счёт стал 3: 3. На 63-й минуте Бесков в борьбе с Джоем отбросил мяч Боброву, и тот, точно пробив с линии штрафной площади, вывел динамовцев вперёд. Через несколько минут в жёсткой борьбе, когда Рук прорывался к штрафной площади динамовцев, Семичастный, пытаясь ему помешать, прыгнул Руку на спину, но, получив в ответ сильный удар локтем в лицо, выключился из борьбы. Рук же устоял, и метров с тридцати сильным ударом поразил ворота Хомича. Однако Николай Латышев гол не засчитал, назначив вместо него штрафной в сторону ворот «Динамо», то есть в пользу провинившегося. Несмотря на яростные возражения англичан, своё решение он не изменил. Окончательно сникнув, «канониры» в последние двадцать минут полностью отдали инициативу динамовцам, которые создали ряд голевых моментов, однако счёт так и не изменился. Итог матча 4: 3 в пользу «Динамо».

Завершающий матч «Динамо» против «Рейнджерс», в котором решалась судьба турнира, проходил 28 ноября в Шотландии на стадионе «Айброкс» (Ibrox Park) в Глазго при стечении около 120 тыс. болельщиков. Стадион вмещал 50 817 зрителей, и официальный рекорд посещаемости (118 567 зрителей) был установлен в январе 1939 года в домашней игре против «Селтика». Так что ажиотаж был небывалый. Многие считали, что в предыдущей игре советский судья погрешил против истины, и требовали сатисфакции.

Однако уже на 3-й минуте матча хозяев поля ожидал холодный душ. Саймон сбил Бескова у линии штрафной площади, и Карцев со штрафного несильно послал мяч впритирку с правой от вратаря Доусона стойкой в сетку ворот. Вскоре английский судья Томпсон назначил не вполне очевидный пенальти после нарушения правил Станкевичем, однако Хомич, которого в ходе турне англичане прозвали «тигром», в характерном для себя броске отразил удар Уоддела поднятыми руками – мяч отскочил в перекладину, и Семичастный выбил его в поле. А вскоре последовал ответ – Архангельский с 17 метров попадает в перекладину уже шотландских ворот. На 24-й минуте динамовцы провели многоходовую комбинацию с участием Сергея Соловьёва, Архангельского и Боброва, последний оттянул на себя двух защитников, сделал продольную передачу Бескову, и тот в одно касание переправил мяч между шотландскими защитниками на ход открывшемуся Карцеву, который также в одно касание хлёстким ударом точно пробил в левый нижний угол ворот. Счёт стал 2: 0. К концу первого тайма зрители начали аплодировать филигранной игре динамовцев в одно касание, на фоне которой шотландцы выглядели несколько неуклюже. Однако на 40-й минуте Гиллик выиграл борьбу в воздухе у Семичастного, мяч приземлился в семи метрах от ворот между Смитом, Радикорским и Хомичем, которые столкнулись друг с другом в воздухе, и мяч, попав в грудь Смита, вкатился в ворота. При счёте 2: 1 в пользу «Динамо» команды ушли на перерыв.

Во втором тайме хозяева поля бросились вперёд, прилагая максимум усилий для того, чтобы отыграться. Динамовцы оборонялись уверенно, но на 75-й минуте судья Томпсон назначил второй, ещё более сомнительный, чем первый, пенальти в ворота «Динамо». Никакого нарушения правил со стороны Радикорского там не было, и судья вначале назначил свободный удар от ворот «Динамо». Но потом, посовещавшись со своим помощником, он переменил своё решение и указал на 11-метровую отметку. Янг пробил в левый от Хомича угол и сравнял счёт. На последних минутах «рейнджеры» пошли на штурм динамовских ворот, однако тщетно – матч так и завершился вничью 2: 2.

Общие итоги динамовского турне 1945 года в Великобританию выглядят весьма впечатляюще: две победы при двух ничьих, разница мячей 19—9 в пользу «Динамо». Советские футболисты показали, что ничем не уступают «канонирам» и «рейнджерам», а в чём-то даже превосходят родоначальников футбола.

Остаётся только догадываться, что испытывал в дни этих славных побед создатель общества «Динамо» Павел Семёнович Уралец, который 24 июля 1945 года постановлением СНК СССР был назначен заместителем Главного Арбитра при СНК – с 15 марта 1946 года при Совете Министров СССР и исполнял эти обязанности до 6 июня 1949 года. После этого и вплоть до самой смерти Павел Семёнович работал на различных руководящих должностях в системе Минчермета СССР, много лет возглавлял Общество советско-монгольской дружбы.

В последние годы своей жизни Павел Семёнович Уралец провёл огромную работу, собирая материалы по истории общества «Динамо». Бывший томский военком, персональный пенсионер союзного значения и, как говорят монголы, «человек длинной воли» Павел Семёнович Уралец ушёл из жизни 5 августа 1974 года. В справочнике-путеводителе Новодевичьего кладбища имеется короткая запись: «Уралец Павел Семенович – организатор спортобщества “Динамо”, главного дела, свершенного им на нашей земле».

Феликс Эдмундович Дзержинский заботился о детях

Артур Христианович Артузов с сыном Камиллом

Яков Исаакович Серебрянский

Наум Исаакович Эйтингон

Сергей Тарасович Даниленко-Карин

Павел Анатольевич Судоплатов

Основатель общества «Динамо» Павел Семёнович Уралец (крайний слева) с футбольной командой, с мячом вратарь Фёдор Чулков, 1923 г.

Павел Анатольевич Судоплатов с сыновьями Андреем и Анатолием

Павел Гаврилович Алексахин

Герой Советского Союза Евгений Иванович Мирковский с женой Софьей Августиновной

Павел Гаврилович и Валентина Августиновна Алексахины (слева), Евгений Иванович и Софья Августиновна Мирковские (справа), Алексей Николаевич Ботян (в центре)

Председатель КГБ при СМ УССР Виталий Федотович Никитченко

Главный командир УПА Василь Кук

Справа налево: Герой Советского Союза Владимир Ильич Горовой, Александр Иванович Мудрагей, Георгий Захарович Санников

Здание КГБ при СМ СССР на Лубянке (площадь Дзержинского)

Руководство КГБ при СМ СССР: в центре сидит Юрий Владимирович Андропов, справа от него Семён Кузьмич Цвигун, слева Георгий Карпович Цинёв и Гений Евгеньевич Агеев, в центре стоит Ардалион Николаевич Малыгин, третий справа – Фёдор Константинович Мортин, третий слева – Григорий Фёдорович Григоренко

Харитон Игнатьевич Болотов с семьёй

Слева направо: Григорий Иванович Бояринов, Алексей Николаевич Ботян, Фёдор Степанович Быстряков

Яков Фёдорович Семенов

Юрий Андреевич Ведяев

Валерий Иннокентьевич Шестаков

Начальник спецкафедры № 21 (уголовное право, уголовный процесс, криминалистика) факультета № 6 Высшей школы КГБ СССР Валерий Иннокентьевич Шестаков

Коммунарский клуб «Дозор» во Дворце пионеров на Ленинских горах. Сидят за столом: Андрей Ведяев (справа) и Валентин Юмашев, стоят: второй слева – Олег Всеволодович Лишин, Аркадия Константиновна Лишина и крайний справа – Валерий Хилтунен

Клуб «Дозор» после зимней ночёвки в лесу. Сидит Олег Всеволодович Лишин, стоят: Аркадия Константиновна Лишина (вторая слева), Андрей Ведяев (четвёртый справа), Валентин Юмашев (третий справа), Коля Лишин (второй справа)

Герой России Вячеслав Иванович Трубников (справа) и Вячеслав Сергеевич Шпанкин

Сергей Евгеньевич Нарышкин (справа) и Вячеслав Сергеевич Шпанкин

Президент России Владимир Владимирович Путин (справа) и Герой России Алексей Михайлович Козлов

Справа налево: президент Ассоциации группы «Вымпел» Валерий Владимирович Попов, основатель Фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб органов госбезопасности «Вымпел-Гарант» Валерий Юрьевич Киселёв, Андрей Юрьевич Ведяев, Виктор Иванович Идоленко

Герой России Вячеслав Иванович Трубников (справа) и Андрей Юрьевич Ведяев

Ксенофонт Христофорович Ипполитов

Валерий Фёдорович Бодряшов

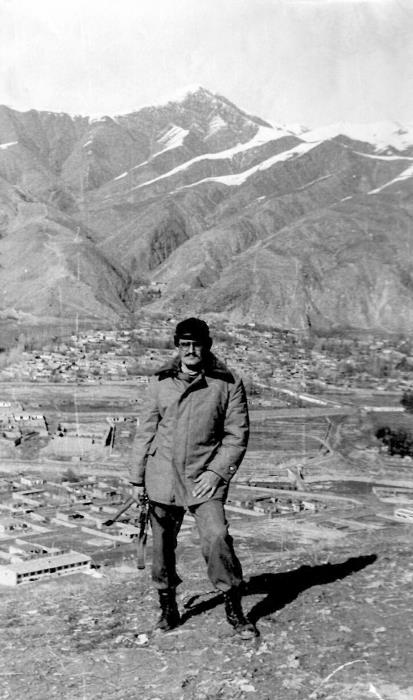

Командир группы «Север-2» отряда специального назначения «Каскад-3» КГБ СССР Валерий Бодряшов. Афганистан, Файзабад. Июнь 1981 —апрель 1982 г.

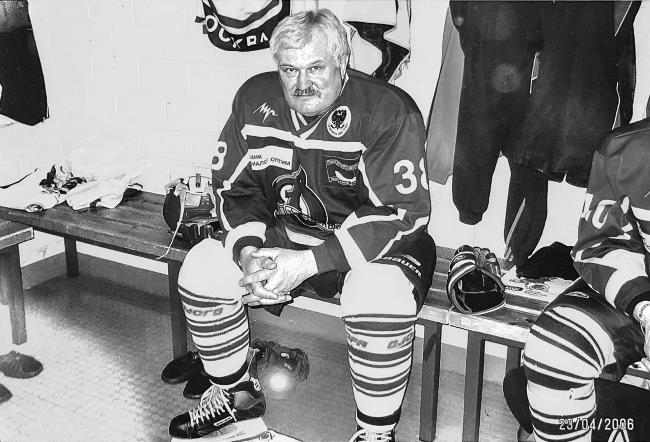

Матч ветеранов СССР против ветеранов канадского хоккея. Дубай, 2006 г.

Слева направо: Александр Якушев, Валерий Бодряшов

Валерий Бодряшов в составе ветеранов московского «Динамо»

Назад: Погружение в глубины следствия

На главную: Предисловие