Конечный мозг

Головной мозг составляют следующие отделы: передний мозг, который делится на конечный мозг и промежуточный; средний мозг; ромбовидный мозг, включающий задний мозг, к которому относятся мост и мозжечок; продолговатый мозг. Между ромбовидным и средним мозгом расположен перешеек ромбовидного мозга.

Конечный мозг состоит из двух полушарий большого мозга, отделенных друг от друга продольной щелью. В глубине щели расположено соединяющее их мозолистое тело. Кроме мозолистого тела, полушария соединяются также передней, задней спайками и спайкой свода мозга. Каждое полушарие делится на доли. Центральная (роландова) борозда отделяет лобную долю от теменной, латеральная (сильвиева) борозда височную от лобной и теменной, теменно-затылочная борозда разделяет теменную и затылочную доли. В глубине латеральной борозды располагается островковая доля. Более мелкие борозды разделяют извилины.

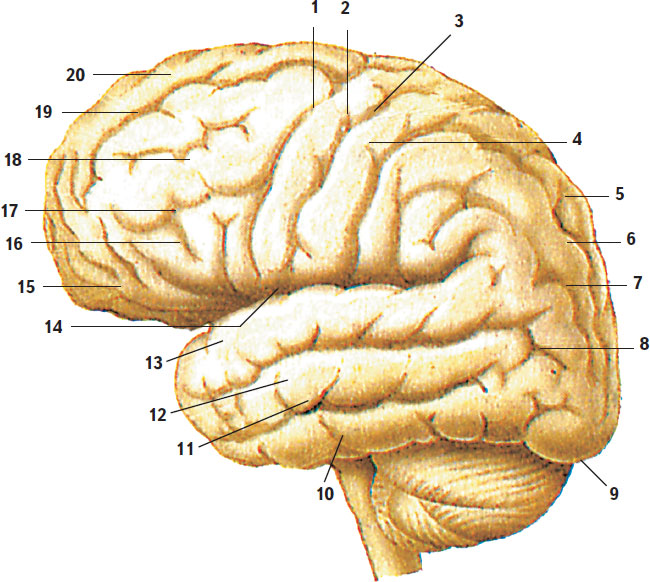

Верхнелатеральная поверхность полушария большого мозга выпуклая (рис. 156). В переднем отделе полушария расположена лобная доля, ограниченная снизу латеральной (сильвиевой) бороздой, а сзади – глубокой центральной (роландовой) бороздой, расположенной во фронтальной плоскости. Спереди от центральной борозды, почти параллельно ей, располагается предцентральная борозда. От нее вперед, почти параллельно друг другу, направляются верхняя и нижняя лобные борозды, которые делят верхнелатеральную поверхность лобной доли на верхнюю, среднюю и нижнюю лобные извилины. Между центральной бороздой сзади и предцентральной спереди находится предцентральная извилина.

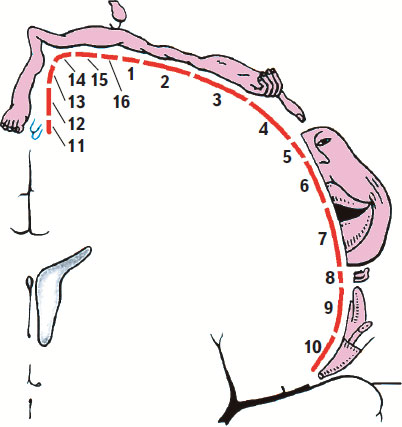

Рис. 156. Верхнелатеральная поверхность полушария большого мозга (левого):

1 – предцентральная борозда; 2 – предцентральная извилина; 3 – центральная борозда; 4 – постцентральная извилина; 5 – верхняя теменная долька; 6 – внутритеменная борозда; 7 – нижняя теменная долька; 8 – угловая извилина; 9 – затылочный полюс; 10 – нижняя височная извилина; 11 – нижняя височная борозда; 12 – средняя височная извилина; 13 – верхняя височная извилина; 14 – латеральная (боковая) борозда; 15 – глазничная часть; 16 – нижняя лобная извилина; 17 – нижняя лобная борозда; 18 – средняя лобная извилина; 19 – верхняя лобная борозда; 20 – верхняя лобная извилина

Покрышечная часть (лобная покрышка), расположенная между восходящей ветвью и нижним отделом латеральной борозды, прикрывает островковую долю, лежащую в глубине борозды. Глазничная часть лежит книзу от передней ветви, продолжаясь на нижнюю поверхность лобной доли. В этом месте латеральная борозда расширяется, переходя в латеральную ямку большого мозга.

Теменная доля, расположенная кзади от центральной борозды, отделена от затылочной доли теменно-затылочной бороздой, которая располагается на медиальной поверхности полушария, глубоко вдаваясь в его верхний край. Нижней границей теменной доли является задняя ветвь латеральной борозды, отделяющая теменную долю от височной. Постцентральная борозда проходит позади центральной борозды. Между ними располагается постцентральная извилина. От постцентральной борозды параллельно верхнему краю полушария кзади отходит внутритеменная борозда. Кверху от внутритеменной борозды находится группа мелких извилин, получивших название верхней теменной дольки; ниже расположена нижняя теменная долька.

Самая маленькая затылочная доля располагается позади теменно-затылочной борозды и ее условного продолжения на верхнелатеральной поверхности полушария. Затылочная доля разделяется на несколько извилин бороздами, из которых наиболее постоянной является поперечная затылочная борозда.

Височная доля, занимающая нижнебоковые отделы полушария большого мозга, отделяется от лобной и теменной долей латеральной бороздой. Расположенная в глубине этой борозды островковая доля прикрыта краем височной доли. На боковой поверхности височной доли, почти параллельно латеральной борозде, проходят верхняя и нижняя височные извилины. На верхней поверхности верхней височной извилины видны несколько слабовыраженных поперечных извилин (извилины Гешля). Между верхней и нижней височными бороздами расположена средняя височная извилина, под нижней височной бороздой – нижняя височная извилина.

Островковая доля (островок) находится в глубине латеральной борозды, прикрытая покрышкой, образованной участками лобной, теменной и височной долей. Глубокая круговая борозда островка отделяет островок от окружающих его отделов мозга. Нижнепередняя часть островка лишена борозд и имеет небольшое утолщение – порог островка. На поверхности островка выделяют длинную и короткие извилины.

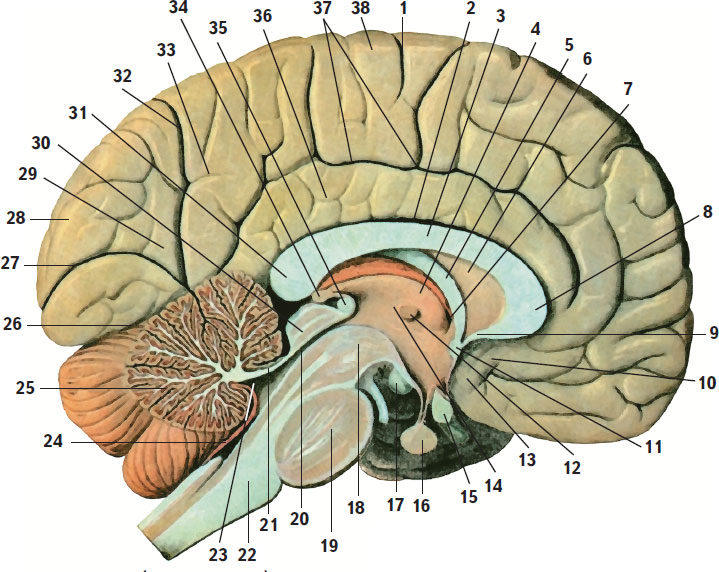

Медиальную поверхность полушария большого мозга образуют все его доли, кроме островковой. Борозда мозолистого тела огибает его сверху, отделяя мозолистое тело от лежащей выше поясной извилины, затем направляется книзу и вперед и продолжается в борозду гиппокампа (рис. 157).

Рис. 157. Левое полушарие большого мозга, мозжечок и мозговой ствол на срединном (сагиттальном) разрезе головного мозга, вид справа:

1 – центральная борозда; 2 – борозда мозолистого тела; 3 – мозолистое тело; 4 – таламус; 5 – свод; 6 – прозрачная перегородка; 7 – межжелудочковое отверстие; 8 – колено мозолистого тела; 9 – клюв мозолистого тела; 10 – подмозолистое поле; 11 – передняя спайка; 12 – межталамическое сращение; 13 – паратерминальная извилина; 14 – промежуточный мозг; 15 – зрительный перекрест; 16 – гипофиз; 17 – сосцевидные тела; 18 – средний мозг; 19 – мост; 20 – водопровод среднего мозга; 21 – верхний мозговой парус; 22 – продолговатый мозг; 23 – IV желудочек; 24 – нижний мозговой парус; 25 – мозжечок; 26 – поперечная щель большого мозга; 27 – шпорная борозда; 28 – затылочная доля; 29 – клин; 30 – крыша среднего мозга; 31 – валик мозолистого тела; 32 – теменно-затылочная борозда; 33 – предклинье; 34 – шишковидная железа; 35 – задняя спайка; 36 – поясничная извилина; 37 – поясная борозда; 38 – парацентральная долька

Над поясной извилиной проходит поясная борозда, которая начинается кпереди и книзу от клюва мозолистого тела. Поднимаясь вверх, борозда поворачивает назад и направляется параллельно борозде мозолистого тела. На уровне его валика от поясной борозды вверх отходит ее краевая часть, а сама борозда продолжается в подтеменную борозду. Краевая часть поясной борозды ограничивает сзади околоцентральную (парацентральную) дольку, а спереди – предклинье, которые относятся к теменной доле. Книзу и кзади через перешеек поясная извилина переходит в парагиппокампальную извилину, которая заканчивается спереди крючком и ограничена сверху бороздой гиппокампа. Поясную извилину, перешеек и парагиппокампальную извилину объединяют под названием сводчатой извилины. В глубине борозды гиппокампа расположена зубчатая извилина.

Нижняя поверхность полушария большого мозга имеет наиболее сложный рельеф. Спереди расположена поверхность лобной доли, позади нее – височный полюс и нижняя поверхность височной и затылочной долей. Между продольной щелью полушария большого мозга и обонятельной бороздой лобной доли проходит прямая извилина. Латеральнее обонятельной борозды лежат глазничные извилины. Язычная извилина затылочной доли с латеральной стороны ограничена затылочно-височной (коллатеральной) бороздой. Эта борозда переходит на нижнюю поверхность височной доли, разделяя парагиппокампальную и медиальную затылочно-височную извилины. Кпереди от затылочно-височной борозды находится носовая борозда, ограничивающая передний конец парагиппокампальной извилины – крючок. Затылочно-височная борозда отделяет медиальную затылочно-височные извилину от латеральной затылочно-височной извилины.

Строение коры полушарий большого мозга

Кора полушарий большого мозга образована серым веществом, лежащим на поверхности полушарий. В коре преобладает неокортекс (около 90 %) – новая кора, наиболее развитая у человека. Другие участки коры включают старую кору – архекортекс (зубчатая извилина и основание гиппокампа), а также древнюю кору – палеокортекс (препериформная, преамигдалярная и энторинальная области).

Толщина коры в различных участках полушарий колеблется от 1,3 до 5 мм. Наиболее толстая кора в верхних участках предцентральной и постцентральной извилин и у парацентральной дольки. Кора у выпуклой стороны извилин толще, чем на боковых стенках и дне борозд. Площадь поверхности коры обоих полушарий взрослого человека составляет 2 200 000 мм2, причем 1/3 покрывает выпуклые части извилин и 2/3 – боковые стенки и дно борозд.

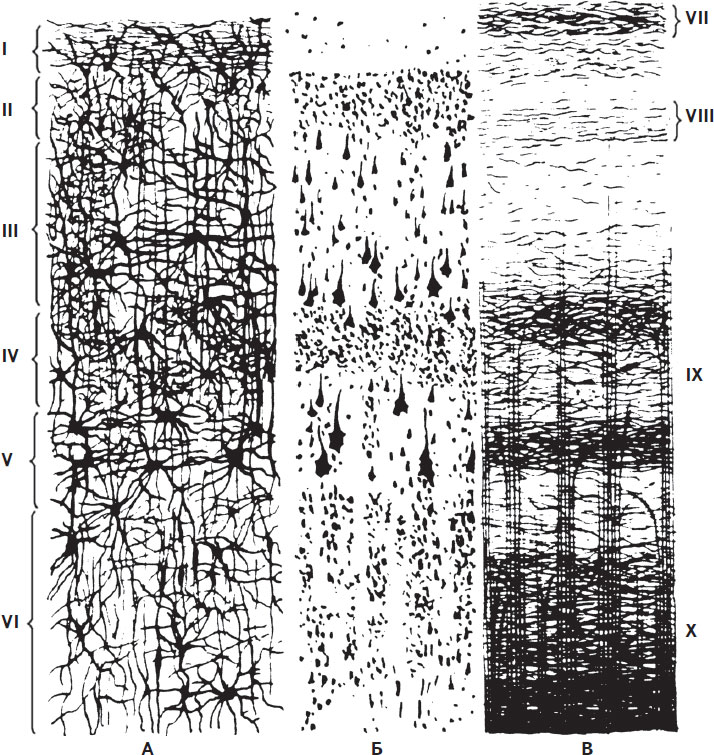

В коре содержится 10–14 млрд нейронов. Клетки располагаются в виде отдельных слоев. В новой коре большого мозга тела нейронов образуют шесть слоев, строение которых в различных отделах варьирует (рис. 158).

Рис. 158. Строение коры полушарий большого мозга (схема):

А – слои (пластинки) клеток; Б – типы клеток; В – слои волокон; I – молекулярная пластинка; II – наружная зернистая пластинка; III – наружная пирамидная пластинка; IV – внутренняя зернистая пластинка; V – внутренняя пирамидная пластинка; VI – мультиформная пластинка; VII – полоска молекулярной пластинки; VIII – полоска наружной зернистой пластинки; IX – полоска внутренней зернистой пластинки; X – полоска внутренней пирамидной пластинки

Снаружи расположен молекулярный слой. В нем залегают мелкие мультиполярные ассоциативные нейроны и множество волокон.

Второй слой – наружный зернистый – образован множеством мелких мультиполярных нейронов.

Третий слой коры самый широкий. Это пирамидный слой из нейронов пирамидной формы, тела которых увеличиваются в направлении сверху вниз. Этот слой лучше всего развит в предцентральной извилине.

Четвертый слой – внутренний зернистый – образован мелкими нейронами звездчатой формы, развит неравномерно в различных участках коры.

В пятом слое – внутреннем пирамидном, который наиболее хорошо развит в предцентральной извилине, – залегают очень крупные пирамидные клетки, аксоны которых покидают кору и образуют нисходящие корково-спинномозговые и корково-ядерные (пирамидные) пути.

В шестом слое – слое полиморфных клеток – расположены нейроны различных формы и размеров.

Локализация функций в коре полушарий большого мозга

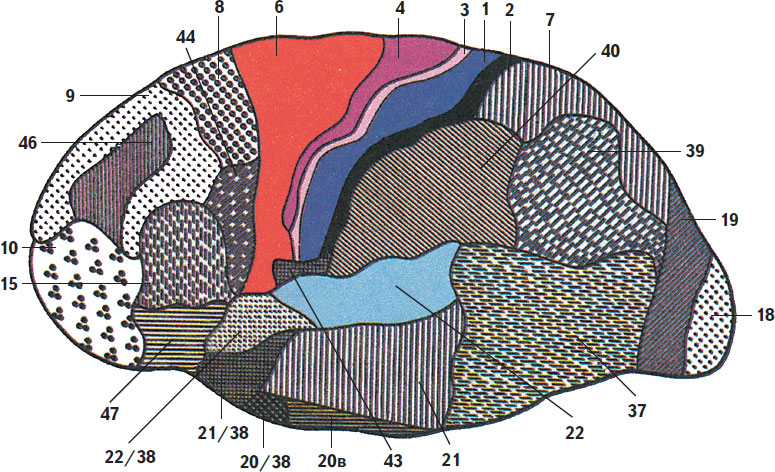

Различные рецепторы воспринимают раздражения и передают их в виде нервного импульса в кору большого мозга, где происходит анализ всех раздражений, которые поступают из внешней и внутренней среды. В коре головного мозга располагаются центры анализаторов, которые не имеют строго очерченных границ, регулирующие выполнение определенных функций (рис. 159).

Рис. 159. Цитоархитектонические поля (на рисунке обозначены цифрами) левого полушария большого мозга; верхнелатеральная поверхность

В коре постцентральной извилины и верхней теменной дольки залегают ядра коркового анализатора чувствительности (температурной, болевой, осязательной, мышечного и сухожильного чувства) противоположной половины тела (рис. 160). Ядро двигательного анализатора находится в предцентральной извилине («двигательная область коры»). Размеры проекционных зон различных частей тела зависят не от их действительной величины, а от функционального значения. Так, зоны кисти в коре значительно больше, чем зоны туловища и нижней конечности, вместе взятые (рис. 161). От двигательной коры нервные импульсы направляются к нейронам спинного мозга, а от них – к скелетным мышцам. Ядро слухового анализатора находится в коре височной доли. Ядро зрительного анализатора располагается на медиальной поверхности затылочной доли. Благодаря близкому расположению ядер обонятельного (лимбическая система, крючок) и вкусового анализаторов (самые нижние отделы коры постцентральной извилины) чувства обоняния и вкуса тесно связаны между собой. Описанные корковые концы анализаторов осуществляют анализ и синтез сигналов, поступающих из внешней и внутренней среды организма, составляющих первую сигнальную систему действительности (И.П. Павлов). В отличие от первой, вторая сигнальная система имеется только у человека и тесно связана с членораздельной речью.

Рис. 160. Корковый центр общей чувствительности (чувствительный «гомункулюс»).

Изображения на поперечном срезе мозга (на уровне постцентральной извилины) и относящиеся к ним обозначения показывают пространственное представительство поверхности тела в коре полушария большого мозга: 1 – голова; 2 – рука; 3 – кисть; 4 – пальцы; 5 – глаз; 6 – лицо; 7 – губы; 8 – челюсть и зубы; 9 – язык; 10 – глотка; 11 – половые органы; 12 – стопа; 13 – нога; 14 – таз; 15 – торс; 16 – шея

(из В. Пенфилда и И. Расмуссена)

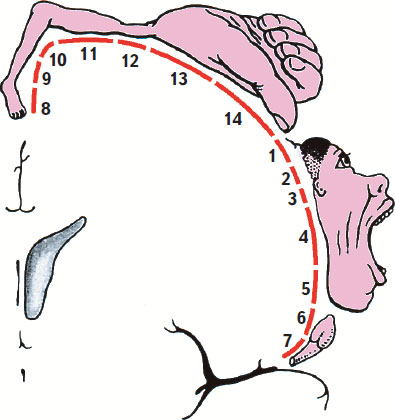

Рис. 161. Двигательная область коры (двигательный «гомункулюс»).

Изображение двигательного «гомункулюса» отражает относительные размеры областей представительства отдельных участков тела в коре предцентральной извилины полушария большого мозга: 1 – лоб; 2 – глаз и веко; 3 – лицо; 4 – мимические мышцы; 5 – челюсть; 6 – язык; 7 – глотка; 8 – стопа; 9 – нога; 10 – таз; 11 – торс; 12 – рука; 13 – кисть; 14 – пальцы

(из В. Пенфилда и И. Расмуссена)

Ассоциативная кора. На долю корковых центров приходится лишь небольшая площадь коры, преобладают участки, непосредственно не выполняющие чувствительные и двигательные функции. Эти области называют ассоциативными. Они обеспечивают связи между различными центрами, участвуют в восприятии и обработке сигналов, объединении получаемой информации с эмоциями и информацией, заложенной в памяти. В ассоциативной коре расположены чувствительные центры высшего порядка.

Речь и мышление человека осуществляются при участии всей коры. В то же время в коре полушарий большого мозга человека имеются зоны, являющиеся центрами целого ряда специальных функций, связанных с речью. Двигательные анализаторы устной и письменной речи располагаются в областях коры лобной доли вблизи ядра двигательного анализатора. Центры зрительного и слухового восприятия речи находятся вблизи ядер анализаторов зрения и слуха. При этом речевые анализаторы у «правшей» локализируются лишь в левом полушарии, а у «левшей» – чаще всего тоже слева, но могут располагаться также справа или в обоих полушариях. Лобные доли являются морфологической основой психических функций человека и его разума. При бодрствовании наблюдается более высокая активность нейронов лобных долей. Определенные области лобных долей (префронтальная кора) связаны с различными отделами лимбической системы, что позволяет считать их корковыми отделами лимбической системы. Префронтальная кора играет наиболее важную роль в эмоциях.

Функциональная специализация полушарий. Кора левого полушария отвечает за речь. Левое полушарие ответственно за понимание речи, за выполнение движений и жестов, связанных с языком; за математические расчеты, абстрактное мышление, интерпретацию символических понятий. Кора правого полушария контролирует выполнение невербальных функций, она управляет интерпретацией зрительных образов, пространственных взаимоотношений. Кора правого полушария дает возможность распознавать предметы, но не позволяет выразить это словами. Кроме того, правое полушарие распознает звуковые образы и воспринимает музыку. Оба полушария ответственны за сознание и самосознание человека, его социальные функции.

Базальные ядра конечного мозга

В толще белого вещества каждого полушария большого мозга имеются скопления серого вещества в виде отдельно лежащих ядер. Эти ядра залегают ближе к основанию мозга и называются базальными (подкорковыми, центральными). К ним относятся полосатое тело, ограда и миндалевидное тело (рис. 162, 163).

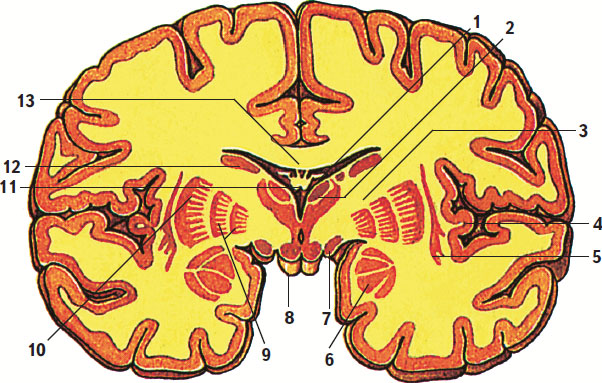

Рис. 162. Базальные ядра, фронтальный разрез головного мозга на уровне сосцевидных тел:

1 – сосудистое сплетение бокового желудочка (центральная часть); 2 – таламус; 3 – внутренняя капсула; 4 – кора островка; 5 – ограда; 6 – миндалевидное тело; 7 – зрительный тракт; 8 – сосцевидное тело; 9 – бледный шар; 10 – скорлупа; 11 – свод мозга; 12 – хвостатое ядро; 13 – мозолистое тело

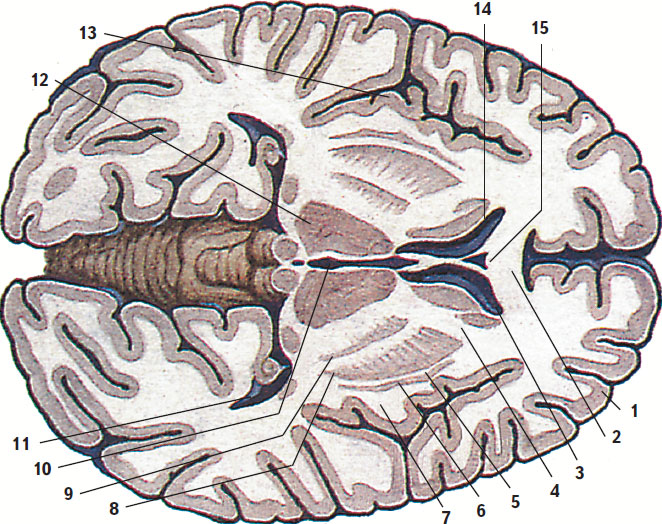

Рис. 163. Базальные ядра на горизонтальном разрезе головного мозга:

1 – кора большого мозга (плащ); 2 – колено мозолистого тела; 3 – передний рог бокового желудочка; 4 – внутренняя капсула; 5 – наружная капсула; 6 – ограда; 7 – самая наружная капсула; 8 – скорлупа; 9 – бледный шар; 10 – III желудочек; 11 – задний рог бокового желудочка; 12 – зрительный бугор; 13 – корковое вещество (кора) островка; 14 – головка хвостатого ядра; 15 – полость прозрачной перегородки

Полосатое тело на разрезах мозга имеет вид чередующихся полос серого и белого вещества. Наиболее медиально и впереди находится хвостатое ядро, расположенное латеральнее и выше таламуса, будучи отделенным от него коленом внутренней капсулы. Ядро имеет головку, тело и хвост.

Чечевицеобразное ядро расположено латеральнее хвостатого. Прослойка белого вещества – внутренняя капсула – отделяет чечевицеобразное ядро от хвостатого ядра и таламуса.

Две параллельные вертикальные прослойки белого вещества делят чечевицеобразное ядро на три части. Латерально лежит более темная скорлупа, медиальнее находится «бледный шар», состоящий из двух пластинок: медиальной и латеральной. Ядра полосатого тела образуют стриопаллидарную систему, которая, в свою очередь, относится к экстрапирамидной системе, участвующей в управлении движениями, регуляции мышечного тонуса.

Тонкая вертикально расположенная ограда, залегающая в белом веществе полушария сбоку от скорлупы, между ней и корой островковой доли, отделена от скорлупы наружной капсулой, от коры островка – самой наружной капсулой.

Миндалевидное тело расположено в белом веществе височной доли полушария, примерно на 1,5–2 см кзади от височного полюса.

БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО КОНЕЧНОГО МОЗГА

К белому веществу полушария относятся внутренняя капсула и волокна, имеющие различное направление. Это комиссуральные волокна, проходящие в другое полушарие мозга через его спайки (мозолистое тело, передняя спайка, спайка свода) и направляющиеся к коре и базальным ядрам другой стороны; системы ассоциативных волокон, соединяющих участки коры и подкорковые центры в пределах одной половины мозга; проекционные нервные волокна, идущие от полушария большого мозга к нижележащим его отделам и к спинному мозгу и в обратном направлении от этих образований.

Мозолистое тело образовано комиссуральными волокнами, соединяющими оба полушария. Средняя часть мозолистого тела – его ствол – спереди изгибается книзу, образуя колено мозолистого тела, которое, истончаясь, переходит в клюв, продолжающийся книзу в терминальную (пограничную) пластинку. Утолщенный задний отдел мозолистого тела заканчивается свободно в виде валика.

Под мозолистым телом располагается тонкая белая пластинка – свод, состоящий из двух дугообразно изогнутых тяжей, соединенных в средней своей части поперечной спайкой свода. Тело свода, постепенно отдаляясь в передней части от мозолистого тела, дугообразно изгибается вперед и книзу и продолжается в столб свода. Нижняя часть каждого столба свода вначале подходит к терминальной пластинке. Далее столбы свода расходятся в латеральные стороны и направляются вниз и кзади, заканчиваясь в сосцевидных телах.

Между ножками свода сзади и терминальной пластинкой спереди расположена поперечная передняя (белая) спайка, которая наряду с мозолистым телом соединяет между собой оба полушария большого мозга. Кзади тело свода продолжается в плоскую ножку свода, сращенную с нижней поверхностью мозолистого тела.

Назад: Головной мозг

Дальше: Промежуточный мозг