Гипоталамо-гипофизарная система

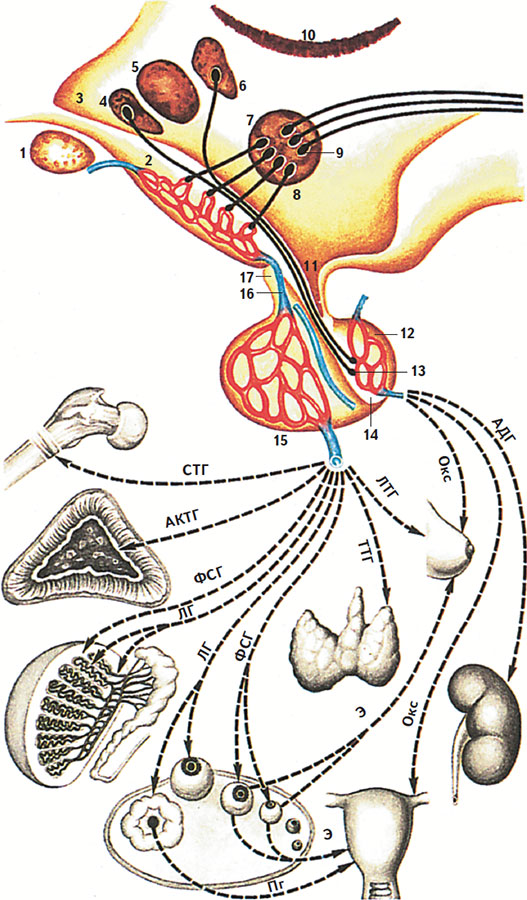

Гипоталамус образует с гипофизом единый функциональный комплекс – гипоталамо-гипофизарную систему, в которой первый играет регулирующую, а второй – эффекторную роль. Гипоталамо-гипофизарная система включает две подсистемы: гипоталамус-аденогипофиз (передняя доля гипофиза), гипоталамус-нейрогипофиз (задняя доля гипофиза).

Подсистема гипоталамус-аденогипофиз функционирует следующим образом. Нейроны мелкоклеточных ядер гипофизотропной зоны гипоталамуса, расположенной в срединном возвышении, выделяют рилизинг-гормоны, или либерины, а также ингибирующие гормоны (статины), которые транспортируются по аксонам, окончания которых образуют контакты с воротными венами гипофиза. Из этих сосудов гормоны разносятся к клеткам-мишеням аденогипофиза, которые синтезируют и секретируют тропные гормоны, направляющиеся к соответствующим клеткам-мишеням периферических эндокринных гипофизозависимых желез (рис. 145).

Рилизинг-факторы способствуют высвобождению тиреотропного, лютеотропного и кортикотропного гормонов, пролактина, фолликулостимулирующего, соматотропного и меланоцитстимулирующего гормонов. Статины тормозят выделение последних двух гормонов и пролактина.

Рис. 145. Схема взаимовлияния органов гипоталамо-гипофизарной системы:

1 – зрительный перекрест; 2 – срединное возвышение с первичной капиллярной сетью; 3 – полость III желудочка; 4–7 – проекции некоторых ядер гипоталамуса на стенку III желудочка [4, 5, 6 – соответственно ядра супраоптическое, переднее (преоптическая зона гипоталамуса), паравентрикулярное; 7 – аркуатовентромедиальный комплекс медиобазального гипоталамуса]; 8 – таламус; 9 – адренергические нейроны медиобазального гипоталамуса, дающие начало нисходящим эфферентным нервным путям; 10 – нейросекреторные пептидадренергические клетки медиобазального гипоталамуса, секретирующие адреногипофизарные гормоны в первичную капиллярную сеть срединного возвышения; 11 – углубление воронки III желудочка и гипофизарная ножка; 12 – задняя доля гипофиза; 13 – накопительные тельца Херринга (окончания аксонов нейросекреторных клеток переднего гипоталамуса – супраоптического и паравентрикулярного ядер на капиллярах задней доли гипофиза); 14 – промежуточная (средняя) доля гипофиза; 15 – передняя доля гипофиза со вторичной капиллярной сетью; 16 – воротная вена гипофиза; 17 – туберальная часть аденогипофиза

Тропные гормоны гипофиза регулируют деятельность гипофизозависимых желез. Секреция гормонов этих желез регулируется по принципу обратной связи: при снижении концентрации определенного гормона в крови соответствующие клетки передней доли гипофиза выделяют тропный гормон, который стимулирует образование гормона именно этой железой. И наоборот, повышение содержания гормона в крови является сигналом для клеток гипофиза, которые отвечают замедлением секреции и освобождения тропного гормона, что приводит к подавлению секреции гормона железой.

Подсистема гипоталамус-нейрогипофиз. Нейрогипофиз не синтезирует гормонов. АДГ и окситоцин, синтезируемые супраоптическим и паравентрикулярными ядрами гипоталамуса, транспортируются по аксонам нейросекреторных клеток, следующих в составе гипоталамо-гипофизарного тракта, и выделяются в кровь, протекающую в капиллярах нейрогипофиза.

В нейрогипофизе выявляются густая сеть безмиелиновых нервных волокон, протоплазматические астроциты, множество кровеносных сосудов.

Гормоны гипофиза и направление их действия: АДГ стимулирует реабсорбцию воды из первичной мочи в почках (уменьшает диурез) и одновременно повышает артериальное давление крови; Окс вызывает сокращение матки и отдачу молока молочными железами; ЛТГ активирует выработку молока в молочных железах; ТТГ активирует продукцию и секрецию тиреоидного гормона щитовидной железой; ФСГ активирует рост фолликулов в яичниках и выработку ими эстрогенов, стимулирует сперматогенез в семенниках; ЛГ стимулирует овуляцию, образование желтого тела и продукцию в нем прогестерона, продукцию тестостерона в семенниках; АКТГ стимулирует функцию клеток пучковой и сетчатой зон коры надпочечников; СТГ стимулирует рост организма в целом и его отдельных органов (в том числе скелета); Э устанавливает половые циклы; Пг влияет на преобразование эндометрия в лютеиновой фазе менструального цикла.

Назад: Эндокринные железы

Дальше: Учение о нервной системе (неврология)