Книга: Анатомия человека

Назад: Биологическая и социальная сущность пола человека

Дальше: Овариально-менструальный цикл

Гаметогенез

Половые клетки, слияние которых дает новый организм, объединяют термином гаметы. Женская гамета – яйцеклетка, мужская – сперматозоид. Клетки, не принимающие участия в образовании гамет, – это соматические клетки. Гаметогенез – поэтапное образование гамет. Гаметогенез происходит стадийно: 1) образование первичных половых клеток (ППК) и их миграция в зачатки гонад; 2) размножение половых клеток в гонадах путем митоза; 3) уменьшение числа хромосом в каждой клетке в два раза в результате мейоза; 4) окончательное созревание гамет, превращение их в сперматозоиды и яйцеклетки.

Митотически делящиеся женские половые клетки называют оогониями, а соответствующие мужские – сперматогониями.

Сперматогенез

Сперматогенные клетки расположены в сперматогенном эпителии, выстилающем просвет извитых семенных канальцев яичка между клетками Сертоли. На базальной мембране лежат сперматогонии (в каждом яичке их около одного миллиарда). Различают две основные категории сперматогоний: А и В.

Некоторые сперматогонии А делятся митотически и остаются стволовыми, т. е. сохраняют способность делиться и поддерживать свою популяцию. Остальные дифференцируются в сперматогонии В, которые делятся митотически, дифференцируются в сперматоциты I порядка и вступают в мейоз (рис. 120).

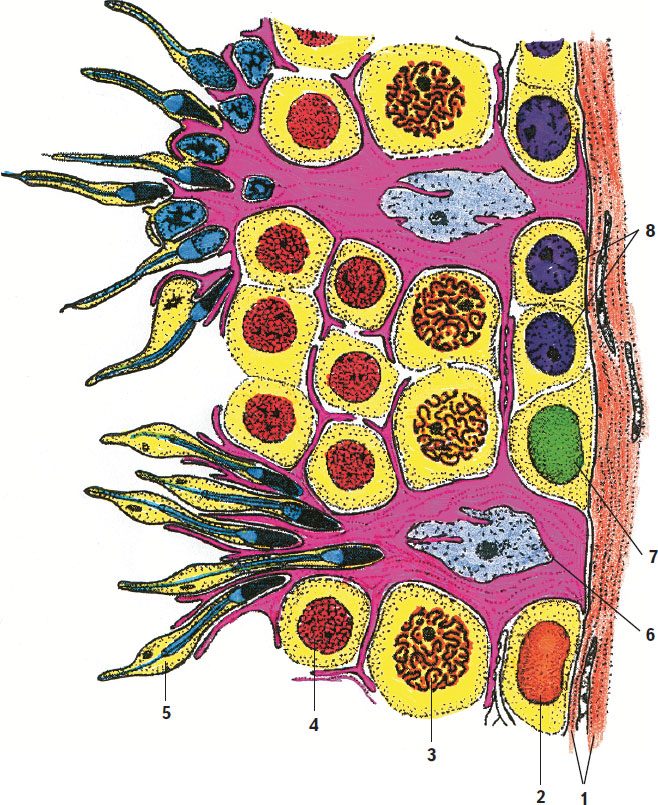

Рис. 120. Сперматогенез. Показан небольшой участок эпителия семенных канальцев, на котором показана связь между клетками Сертоли и развивающимися сперматозоидами:

1 – ограничивающая мембрана; 2 – темная сперматогония А; 3 – сперматоциты в середине пахитены; 4 – сперматиды на ранних стадиях развития; 5 – сперматиды в конце развития; 6 – клетки Сертоли; 7 – бледная сперматогония А; 8 – сперматогония В

(по Б. Карлсону, с изменениями)

Сперматоциты I порядка (первичные сперматоциты) соединены между собой межклеточными мостиками, которые остаются при митозе сперматогоний А благодаря неполному разделению клеток. Последующие поколения клеток также остаются соединенными между собой, в результате чего образуется синцитий, клетки которого составляют клон. Клетки синцития делятся синхронно. В результате первого деления мейоза образуются две дочерние клетки – вторичные сперматоциты, или сперматоциты II порядка, каждая из которых содержит гаплоидный набор (23) d-хромосом. Вторичные сперматоциты расположены ближе к просвету канальца. Во втором делении мейоза каждый вторичный сперматоцит делится на две сперматиды. В результате деления одной сперматогонии появляется 4 гаплоидные сперматиды. В ходе сложного процесса спермиогенеза сперматиды, лежащие в углублениях цитоплазматической мембраны клеток Сертоли, дифференцируются в зрелые сперматозоиды. При спермиогенезе область ядра, обращенная к стенке семенного канальца, постепенно вытягивается и заостряется. Комплекс Гольджи формирует акросому, содержащую протеолитические ферменты, которые при контакте с яйцеклеткой разрыхляют ее прозрачную зону, а также существенно уменьшается количество цитоплазмы формирующегося сперматозоида. На последних этапах спермиогенеза спермии одного клона отделяются от клеток Сертоли и попадают в просвет канальца.

Продолжительность сперматогенеза у человека составляет 64–75 дней. Морфофункциональное состояние яичка регулируется гормонами аденогипофиза – фолликулостимулирющим (ФСГ) и лютенизирующим (ЛГ). Половое созревание и соответствующие изменения в извитых семенных канальцах связаны с секрецией ЛГ, который влияет на клетки Лейдига, вызывая в них синтез и секрецию тестостерона. Уровень тестостерона в крови взрослого мужчины постоянный. Под действием тестостерона развиваются вторичные половые признаки. Секреция ЛГ, в свою очередь, регулируется гонадотропин-рилизинг-гормоном гипофизотропной зоны гипоталамуса, который стимулирует и синтез ФСГ. ФСГ связывается со специфическими рецепторами клеток Сертоли, которые в результате синтезируют АСБ (андрогенсвязывающий белок). Этот белок, соединяясь с тестостероном, образует комплекс, непосредственно влияющий на сперматогенез.

Оогенез

Первичные женские половые клетки – оогонии – попадают в яичник из энтодермы желточного мешка. В отличие от мужских половых клеток, размножение женских протекает во внутриутробном периоде, в результате чего образуются примордиальные фолликулы, расположенные в корковом веществе яичника. Каждый из них содержит оогонию, покрытую одним слоем плоских клеток фолликулярного эпителия (рис. 121). В конце 3-го месяца внутриутробного развития оогонии после многократного митотического деления превращаются в ооциты первого порядка (первичные ооциты), которые остаются в этом состоянии вплоть до периода полового созревания. Первичный фолликул представляет собой первичный ооцит, покрытый двумя (и более) слоями фолликулярных эпителиоцитов. В пубертатный период и у половозрелой женщины обычно циклически созревает один фолликул. Вторичный фолликул – это растущий первичный ооцит, покрытый несколькими слоями фолликулярных клеток, образовавшихся благодаря их митотическому делению. Вокруг цитолеммы ооцита формируется прозрачная оболочка (зона). Одновременно соединительная ткань, окружающая фолликул, образует его теку.

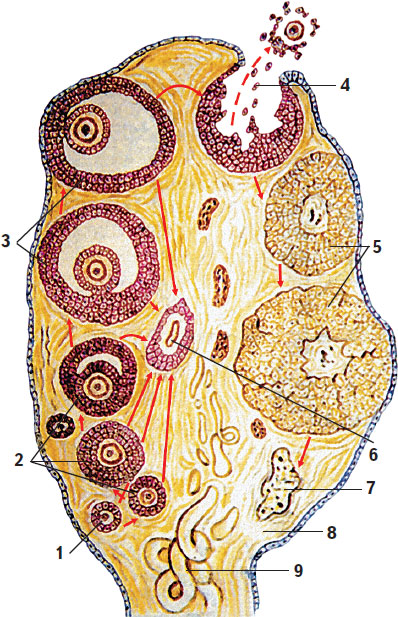

Рис. 121. Развитие фолликулов яичника. Овуляция, образование желтого тела (схема):

1 – примордиальный фолликул; 2 – первичные (растущие) фолликулы; 3 – вторичные (пузырчатые) фолликулы (граафовы пузырьки); 4 – овуляция; 5 – желтые тела; 6 – атретическое тело; 7 – рубец на месте желтого тела; 8 – строма яичника; 9 – кровеносный сосуд

(по В.Г. Елисееву и др.)

В период активного роста вторичный фолликул превращается в третичный фолликул, который представляет собой ооцит, покрытый прозрачной оболочкой и множеством фолликулярных эпителиоцитов, между которыми имеется полость, заполненная фолликулярной жидкостью. Вокруг прозрачной зоны расположен один слой фолликулярных клеток, образующих лучистый венец. Фолликулярные клетки образуют зернистый слой. Накапливающаяся фолликулярная жидкость оттесняет окруженный фолликулярными клетками ооцит в сторону. В период роста происходят интенсивный рост цитоплазмы и ядра ооцита и накопление в цитоплазме РНК и желтка. Зрелый фолликул (граафов пузырек), достигающий в диаметре 1 см, покрыт соединительнотканной оболочкой – текой фолликула, в которой выделяют наружную теку, образованную плотной соединительной тканью, и внутреннюю, богатую капиллярами. К внутренней оболочке прилежит зернистый слой. В одном участке этот слой утолщен, здесь находится яйценосный холмик, в котором залегает ооцит, окруженный прозрачной зоной и лучистым венцом. Внутри зрелого фолликула яичника имеется полость, содержащая фолликулярную жидкость (рис. 122). В период созревания первичный ооцит проходит стадии первого деления мейоза, в результате чего образуется крупный вторичный ооцит, обладающий гаплоидным набором d-хромосом большей частью желтка, и маленькое полярное тельце, обладающее аналогичным набором хромосом. После созревания пузырек разрывается, вторичный ооцит попадает в брюшную полость, из нее в маточную трубу.

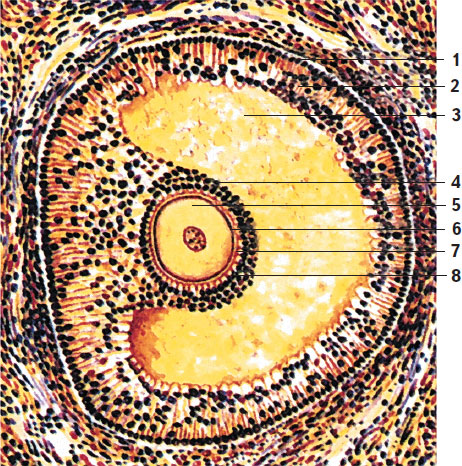

Рис. 122. Строение пузырчатого (везикулярного) фолликула яичника (граафова пузырька):

1 – наружная тека фолликула; 2 – внутренняя тека фолликула; 3 – полость фолликула с фолликулярной жидкостью; 4 – яйценосный холмик; 5 – яйцеклетка; 6 – блестящая оболочка; 7 – лучистый венец; 8 – фолликулярные клетки

Фолликулярные клетки продуцируют эстрогены. Женская половая клетка во время оогенеза защищена от вредных воздействий гематофолликулярным барьером, образованным базальной мембраной, фолликулярными клетками и прозрачной оболочкой.

В обоих яичниках новорожденной девочки около 2 млн ооцитов первого порядка. К началу полового созревания в яичниках остается около 300 тыс. первичных ооцитов, большинство из которых также гибнет в течение периода половой зрелости. У женщины созревает лишь 300–400 яйцеклеток. Созревание ооцитов приостанавливается на стадии метафазы II деления мейоза. Мейоз завершается в просвете трубы после оплодотворения, в результате образуется гаплоидная яйцеклетка с набором s-хромосом (рис. 123).

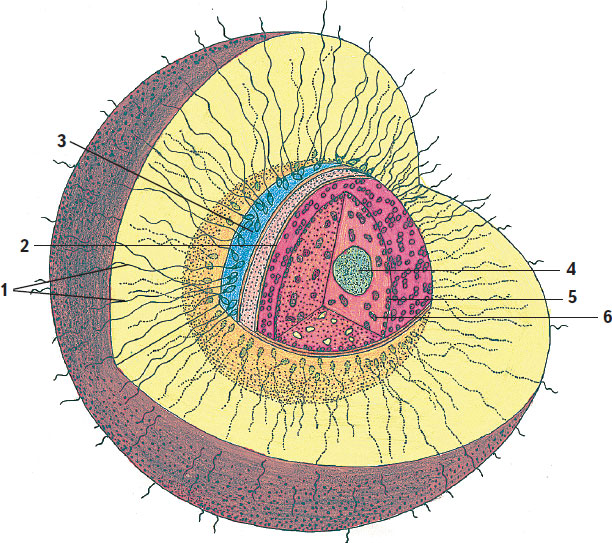

Рис. 123. Яйцеклетка, окруженная спермиями:

1 – спермии, пытающиеся проникнуть в яйцеклетку; 2 – цитолемма; 3 – желточная оболочка; 4 – ядро; 5 – кортикальная гранула; 6 – желточная гранула