Полость рта

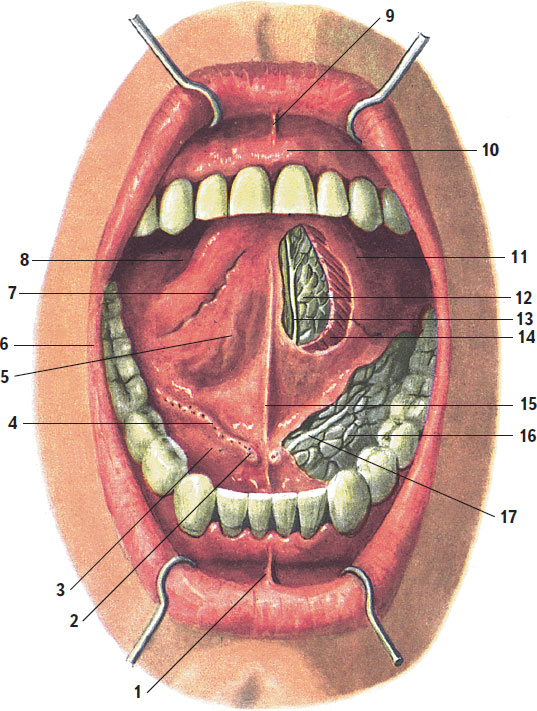

Полость рта делится на два отдела: преддверие рта и собственно полость рта. Преддверие рта ограничено губами и щеками снаружи, зубами и деснами изнутри. Посредством ротового отверстия (ротовой щели) преддверие рта открывается наружу (рис. 73, 74).

Рис. 73. Полость рта (вид спереди):

1 – уздечка нижней губы; 2 – подъязычный сосочек; 3 – дно полости рта; 4 – подъязычная складка; 5 – нижняя поверхность языка; 6 – губная спайка; 7 – бахромчатая складка; 8 – спинка языка; 9 – уздечка верхней губы; 10, 18 – десна; 11 – край языка; 12 – передняя язычная железа; 13 – язычный нерв; 14 – нижняя продольная мышца; 15 – уздечка языка; 16 – подъязычная железа; 17 – поднижнечелюстной проток

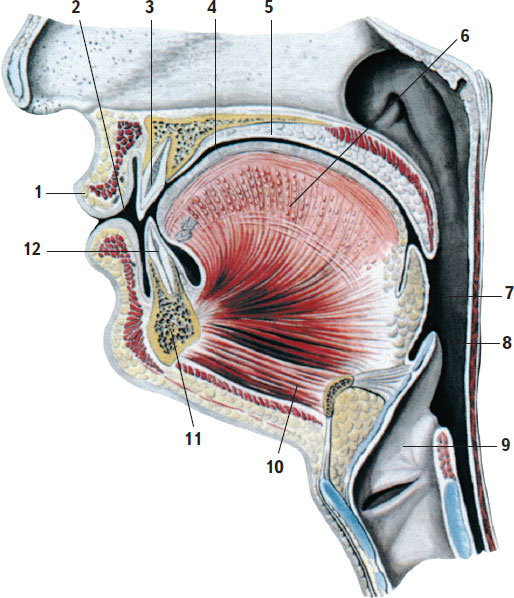

Рис. 74. Полость рта, глотка и гортань, сагиттальный разрез головы:

1 – верхняя губа; 2 – преддверие рта; 3 – зубы верхней челюсти; 4 – собственно полость рта; 5 – твердое нёбо; 6 – язык; 7 – зев; 8 – глотка; 9 – гортань; 10 – челюстно-подъязычная мышца; 11 – нижняя челюсть; 12 – зубы нижней челюсти

У человека движения губ связаны не только с приемом пищи, но и с членораздельной речью. Ротовая щель человека узкая, ограничена губами, в толще которых залегают волокна круговой мышцы рта, покрытые снаружи кожей и выстланные изнутри слизистой оболочкой. В губах различают наружную, промежуточную и внутреннюю поверхности. Наружная поверхность (кожная часть) имеет характерные признаки кожного покрова (роговой слой эпидермиса, волосы, сальные и потовые железы). Внутренняя поверхность (слизистая часть) покрыта слизистой оболочкой с неороговевающим многослойным (плоским) сквамозным (чешуйчатым) эпителием. Промежуточная часть имеет многочисленные высокие сосочки и тонкий слой ороговевающего многослойного (плоского) сквамозного эпителия, сальные железки. Одним из важных отличительных признаков верхней губы человека является желобок, расположенный вертикально на середине ее передней поверхности.

Щеки хорошо развиты, в их стенках находится щечная мышца. Слизистая оболочка щек является продолжением слизистой оболочки губ, она покрыта неороговевающим многослойным плоским эпителием. Слизистая оболочка твердого нёба лежит непосредственно на кости и лишена подслизистой основы, которая имеется в остальных отделах. Слизистая оболочка, покрывающая шейку зубов и тем самым охраняющая их, сращена с альвеолярными дугами челюстей, образуя десны. В преддверие рта открываются большое число мелких слюнных желез, а также протоки околоушных слюнных желез.

Преддверие рта сообщается с собственно полостью рта через промежутки между коронками зубов и щель между третьим большим коренным зубом и передним краем ветви нижней челюсти. Верхнюю стенку, или крышу, полости рта образует нёбо, которое разделяется на твердое и мягкое. Задний отдел мягкого нёба – нёбная занавеска – заканчивается удлиненным язычком.

Мягкое нёбо образовано соединительнотканным нёбным апоневрозом и мышцами. Основу мягкого нёба составляют четыре поперечнополосатые парные мышцы и одна непарная. Нёбная занавеска переходит по бокам в две пары дужек. Задняя дужка – нёбно-глоточная, передняя – нёбно-язычная, между дужками располагается нёбная миндалина. Дном полости рта является покрытая слизистой оболочкой диафрагма рта, образованная парной челюстно-подъязычной мышцей, на которой лежит язык.

Переходя на нижнюю поверхность языка, слизистая оболочка образует его уздечку, по обе стороны от которой на вершине подъязычных сосочков вместе с протоками поднижнечелюстных желез открываются большие протоки подъязычных слюнных желез. Выводные протоки некоторых долек подъязычных желез открываются самостоятельно малыми протоками. Основная функция выделяемой ими слюны – смачивание и частичная переработка пищи. Полость рта сообщается с полостью глотки через зев, ограниченный мягким нёбом вверху, нёбными дужками с боков и корнем языка снизу.

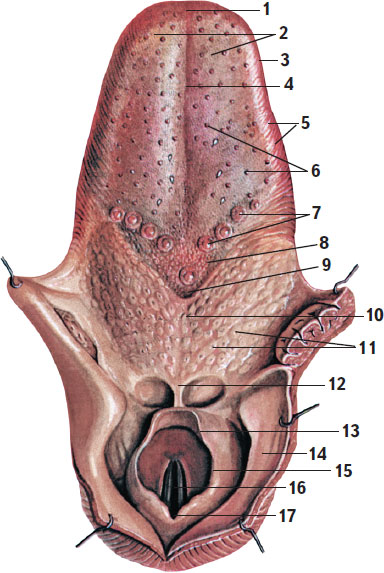

Язык человека образован поперечнополосатой мышечной тканью и покрыт слизистой оболочкой. Язык – мышечный орган. При сокращении мышц его форма меняется. Язык участвует в процессе жевания, членораздельной речи, является органом вкуса. Передний отдел спинки языка усеян множеством сосочков – нитевидных, грибовидных, желобоватых (окруженных валом) и листовидных. На поверхности грибовидных и желобоватых сосочков располагаются вкусовые почки, образующие орган вкуса (рис. 75, 76).

Рис. 75. Язык, гортанная часть глотки, вид сверху:

1 – верхушка языка; 2 – тело языка; 3 – край языка; 4 – срединная борозда языка; 5 – листовидные сосочки; 6 – грибовидные сосочки; 7 – желобовидные сосочки; 8 – пограничная борозда; 9 – слепое отверстие языка; 10 – корень языка; 11 – язычная миндалина; 12 – срединная язычно-надгортанная складка; 13 – надгортанник; 14 – грушевидный карман; 15 – черпало-надгортанная складка; 16 – голосовая щель; 17 – межчерпаловидная вырезка

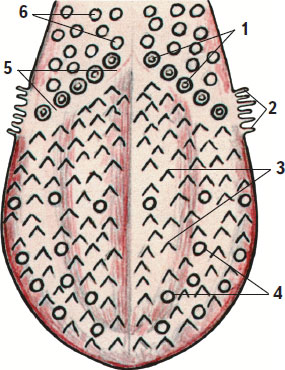

Рис. 76. Схема расположения сосочков на поверхности языка:

1 – желобовидные сосочки; 2 – листовидные сосочки; 3 – нитевидные сосочки; 4 – грибовидные сосочки; 5 – пограничная борозда; 6 – язычная миндалина

Зубы

Зубы укреплены в зубных альвеолах челюстей. У взрослого – 32 постоянных, у ребенка – 20 молочных зубов (рис. 77).

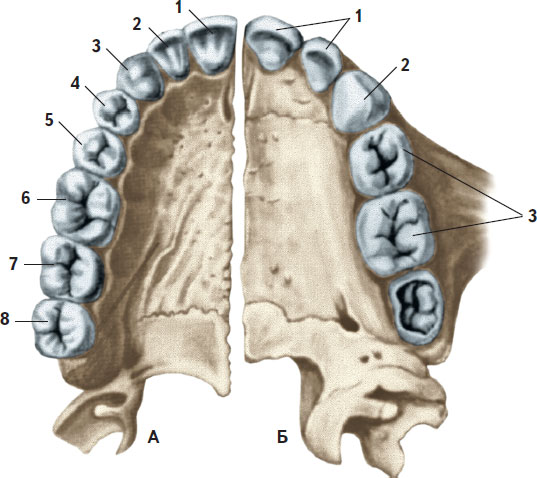

Рис. 77. Зубы верхней челюсти:

А – постоянные зубы: 1 – медиальный резец; 2 – латеральный резец; 3 – клык; 4 – первый малый коренной зуб; 5 – второй малый коренной зуб; 6 – первый большой коренной зуб; 7 – второй большой коренной зуб; 8 – третий большой коренной зуб; Б – молочные (сменные) зубы ребенка 4 лет: 1 – резцы; 2 – клык; 3 – коренные зубы

Зубы человека расположены симметрично в виде двух зубных рядов. Каждый верхний и нижний зубной ряд постоянных зубов образован 16 зубами, расположенными в зубных альвеолах соответствующей челюсти. С каждой стороны зубного ряда, начиная от срединной плоскости кнаружи, находится по 8 зубов: 2 резца, 1 клык, 2 малых и 3 больших коренных зуба.

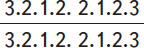

Число зубов принято обозначать зубной формулой, которая представляет собой дробь: в числителе – количество зубов верхней челюсти, а в знаменателе – нижней.

Группы цифр обозначают количество зубов на каждой половине верхней и нижней челюстей. Счет идет от вертикальной линии вправо и влево. Общее количество постоянных зубов – 32. Групповая зубная формула взрослого человека имеет следующий вид:

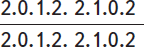

Групповая формула молочных зубов (всего их 20) такова:  . Групповая зубная формула может быть записана начальными буквами латинских наименований зубов (I – резцы, С – клыки, Р – премоляры, М – моляры). Постоянные зубы обозначаются заглавными, молочные (временные) – строчными буквами. Зубная формула взрослого человека (на одной половине челюсти) имеет следующий вид:

. Групповая зубная формула может быть записана начальными буквами латинских наименований зубов (I – резцы, С – клыки, Р – премоляры, М – моляры). Постоянные зубы обозначаются заглавными, молочные (временные) – строчными буквами. Зубная формула взрослого человека (на одной половине челюсти) имеет следующий вид:  .

.

. Групповая зубная формула может быть записана начальными буквами латинских наименований зубов (I – резцы, С – клыки, Р – премоляры, М – моляры). Постоянные зубы обозначаются заглавными, молочные (временные) – строчными буквами. Зубная формула взрослого человека (на одной половине челюсти) имеет следующий вид:

. Групповая зубная формула может быть записана начальными буквами латинских наименований зубов (I – резцы, С – клыки, Р – премоляры, М – моляры). Постоянные зубы обозначаются заглавными, молочные (временные) – строчными буквами. Зубная формула взрослого человека (на одной половине челюсти) имеет следующий вид:  .

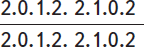

.Зубная формула молочных зубов:  . Буква означает название зуба, а цифры – число таких зубов.

. Буква означает название зуба, а цифры – число таких зубов.

. Буква означает название зуба, а цифры – число таких зубов.

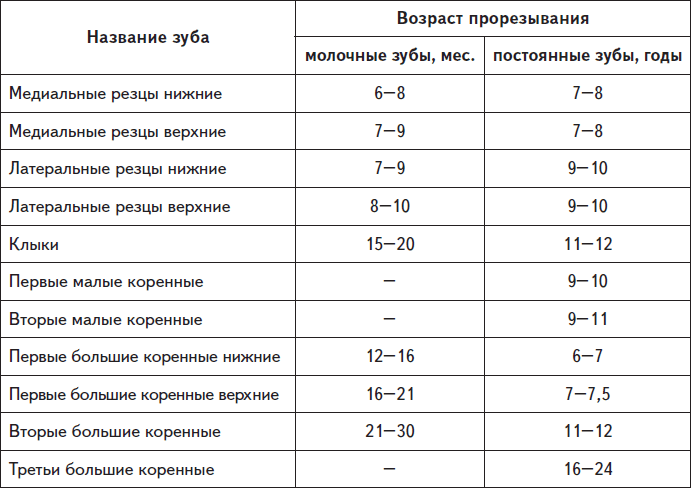

. Буква означает название зуба, а цифры – число таких зубов.Молочные зубы начинают прорезываться в 6–8 месяцев, этот процесс длится примерно около двух лет. Смена молочных зубов постоянными начинается в 7–8 лет и заканчивается в 16–24 года (табл. 12).

Таблица 12. Сроки прорезывания молочных (сменных) и постоянных зубов

Резцы, клыки и коренные зубы, имея общий принцип строения, отличаются формой коронки и числом корней.

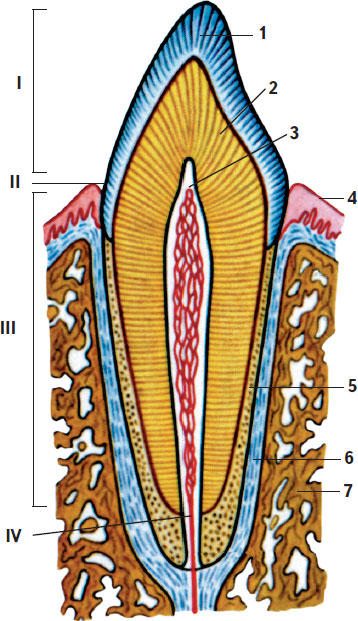

Каждый зуб состоит из трех частей: коронки, шейки и корня. Наружная часть зуба (коронка) покрыта эмалью, а часть зуба, расположенная внутри альвеолы – корень – покрыта специальным цементом; зуб состоит в основном из дентина, который со всех сторон окружает полость зуба, заполненную пульпой (рис. 78).

Рис. 78. Строение зуба:

1 – эмаль; 2 – дентин; 3 – пульпа зуба; 4 – десна; 5 – цемент; 6 – периодонт; 7 – кость; I – коронка зуба; II – шейка зуба; III – корень зуба; IV – канал корня зуба

Железы рта

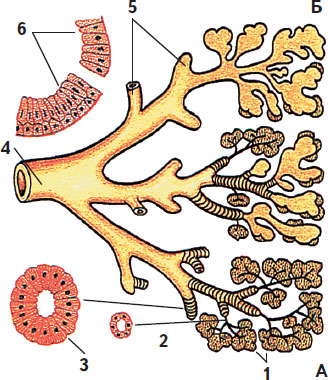

Множество мелких желез (губные, щечные, язычные, молярные, нёбные) расположены в слизистой оболочке, подслизистой основе полости рта и в толще щечной мышцы. В ротовую полость открываются также протоки трех пар больших слюнных желез: околоушных, поднижнечелюстных и подъязычных. В зависимости от характера выделяемого секрета различают: 1) железы, выделяющие белковый секрет (серозные), – околоушные железы, железы языка, расположенные в области желобовидных сосочков; 2) выделяющие слизь (слизистые) – нёбные и задние язычные; 3) выделяющие смешанный секрет (серозно-слизистые) – губные, щечные, передние язычные, подъязычные, поднижнечелюстные (рис. 79).

Рис. 79. Строение больших слюнных желез:

А – серозные начальные отделы; Б – слизистые начальные отделы; 1 – начальный (секреторный) отдел железы; 2 – вставочный проток; 3 – исчерченный проток; 4 – проток железы; 5 – внутридольковый и междольковый протоки; 6 – эпителиоциты

Околоушная железа – парная, самая большая, масса ее 20–30 г, покрыта хорошо выраженной соединительнотканной капсулой, дольчатая, расположена на боковой стороне лица спереди и ниже ушной раковины. Часть железы заходит в позадичелюстную ямку, а впереди она частично прикрывает жевательную мышцу. Выводной проток околоушной слюнной железы прободает щечную мышцу и открывается на латеральной стенке преддверия рта на уровне второго верхнего большого коренного зуба.

Поднижнечелюстная железа парная, масса ее 13–16 г. Железа располагается в поднижнечелюстном треугольнике, она покрыта плотной соединительнотканной капсулой, ее выводной проток открывается на сосочке сбоку от уздечки языка.

Подъязычная железа также парная, маленькая, удлиненная, расположена на верхней стороне диафрагмы рта, капсула развита слабо, масса железы около 5 г. Железа имеет главный большой подъязычный проток, открывающийся одним общим отверстием с протоком поднижнечелюстной железы или рядом с ним, и несколько малых протоков, открывающихся на подъязычной складке.

Назад: Пищеварительная система

Дальше: Глотка