Книга: Российская империя. Полная история страны

Назад: Русско-японская война 1904–1905 годов

Дальше: Промышленность

Революционное движение, положение рабочего класса

А в это время в центральной части России вновь усилилось революционное движение!

Среди российских революционеров в начале XX века единства не было. В России действовало несколько партий, как легальных, так и находящихся вне закона.

Российская Социал-Демократическая Рабочая партия делилась на два крыла: большевиков и меньшевиков. Раскол произошел на втором съезде партии в 1903 году, и фракции получили свое название по количеству депутатов на съезде, поддержавших то или иное направление. «Большевики» ратовали за самые радикальные меры и революционное свержение самодержавия. «Меньшевики» предлагали более мягкую модель решения существующих политических проблем, хотя и выступали против самодержавия.

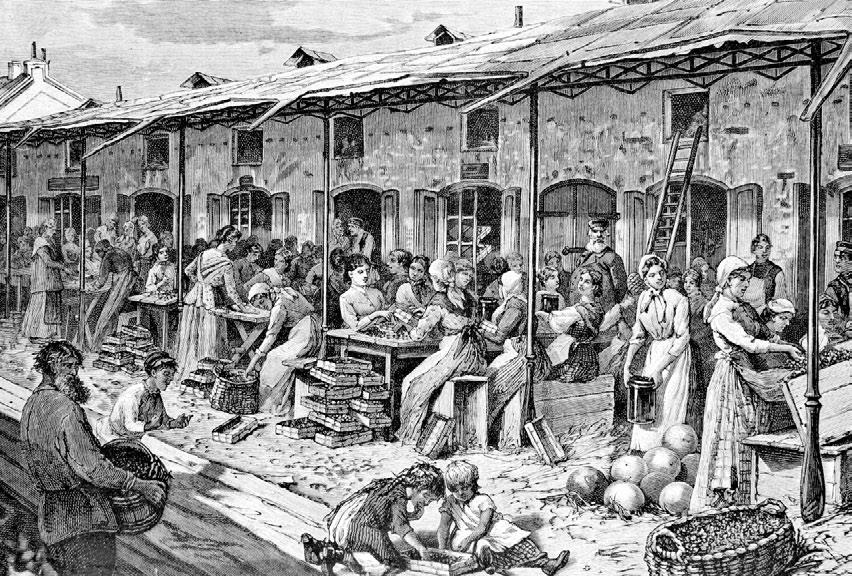

Базар в Санкт-Петербурге. 1893 г. Иллюстрация из русского еженедельного журнала «Нива»

Были и другие партии.

«Союз русского народа» придерживался еще более либеральных взглядов, чем РСДРП, настаивая на сохранении существующей политической системы и укреплении самодержавия.

Эсеры – социалисты-революционеры – выступали за создание демократической республики (без самодержавия) с федеративным устройством.

Партия русских конституционных демократов или «кадеты» выступала за изменение существующего государственного строя путем реформ и преобразовании самодержавной монархии в конституционную.

«Союз 17 октября» или «Октябристы» тоже ратовали за создание конституционного монархического строя, но были более консервативны. Радикальное крыло «октябристов» оформилось в Прогрессивную партию.

Самой консервативной была Русская монархическая партия, выступавшая за сохранение существующего государственного строя.

Все это свидетельствовало о кризисе власти. Отсутствие политической воли, нерешительность монарха подстегивали политических активистов.

Назад: Русско-японская война 1904–1905 годов

Дальше: Промышленность