Книга: Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс

Назад: 5. Ответственная коалиция Постсоветский столыпинистский проект

Дальше: Логика столыпинства

Имперское ретро и постсоветская нормальность

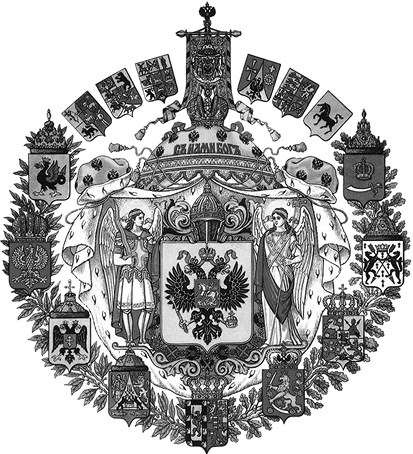

Общеизвестно, что в декабре 1991 года произошла символическая передача власти от СССР к постсоветской Российской Федерации: над Кремлем вместо советского флага с серпом и молотом подняли досоветский российский триколор. Однако удивительно сложная история возвращения к досоветскому российскому гербу, двуглавому орлу, известна куда меньше. Первоначально создатели современного герба хотели просто скопировать прежний имперский символ; в 1992 году они представили свой проект Верховному Совету, но Совет его отверг. В конце 1993 года, сразу после произошедшего осенью конституционного кризиса (по сути, гражданской войны в миниатюре), по указу Ельцина приняли другой вариант. Новый орел был создан со знанием геральдики, и с тех пор Россия использовала именно такой герб, хотя до 2001 года он не был официально утвержден Думой. Занимавшиеся его разработкой специалисты по геральдике увеличили центральную часть герба Российской империи и внесли еще несколько небольших стилистических изменений. Однако среди этих изменений есть одно несколько неожиданное: одеяние и разворот всадника, изображенного на щите на груди орла. Всадник на постсоветском гербе скачет в направлении, противоположном движению святого Георгия на гербе имперском. Дракон, которого он убивает, черный, а не золотой, а на самом всаднике уже нет шлема. В итоге Управление геральдики назвало фигуру, изображенную на постсоветском гербе, не святым Георгием, а просто «всадником, поражающим копьем дракона». Зачем эти мелкие изменения? Авторы проекта объясняют:

…Всадник, поражающий копьем дракона, – эмблема не только и не столько столицы, сколько древний символ победы добра над злом, готовности всего народа отстаивать и защищать свою свободу и независимость от врага, если такой объявится. <…>Итак, тысячелетний путь, который прошли символы Руси и России, привел к возрождению исторически традиционных государственных эмблем. Важно, однако, что в течение многих столетий эти эмблемы изменяли свое содержание. Первоначально и герб и флаг были собственностью главы государства – княжества, царства, империи. Вспомним еще раз закон Российской империи об этих эмблемах: «…государственные герб и флаг относились к внешним правам и преимуществам русского самодержца». Февральская революция 1917 г. сделала их достоянием общества, покончив с пережитками феодализма и средневековья в сфере государственной геральдики. Первоначальная жизнь республиканских символов в 1917 г. была более чем краткой. В эйфории победы большевики отказались от символов, имевших многовековую историю, и создали символы не осуществившейся утопии – серп и молот в качестве герба и красный флаг.Возвращение к исторической символике – это призыв не только к консолидации общества, его примирению, к своим корням. Это одновременно и призыв к повседневной разумной и конструктивной работе во славу Отечества и во благо каждого из его граждан. Хотелось бы надеяться, что Российская Федерация окажется достойной тех символов, под сенью которых жили многие поколения наших предков.

Илл. 6. Герб поздней Российской империи (вверху) и герб Российской Федерации (внизу).

В дискурсе Управления геральдики воспроизведен ряд общепонятных соображений, касающихся значения досоветского наследия в постсоветской России, – мы уже сталкивались с ними в предшествующих главах. Это наследие рассматривается как вечное и органичное для российского государства, в то время как большевистский проект был ошибочен и абсурден именно в силу своей утопичности. Постсоветская Россия, полагают авторы текста, больше не поддастся такого рода «эйфории». Вместе с тем важно помнить, что современная Россия отличается от своей досоветской самодержавной предшественницы. Она преодолела «пережитки феодализма и средневековья» (любопытно употребление здесь оборота, типичного для марксизма-ленинизма). Преодолен и утопический советский проект. На горизонте же никаких грандиозных проектов не намечается, кроме «консолидации и примирения», а также обращения к «корням», искать которые следует в российском (не советском, по крайней мере – пока) прошлом. Измененный имперский герб – хороший пример практичного, комфортного наследия. Он и не должен напоминать об империи, выросшей из средневекового Великого княжества Московского с его святым Георгием. Его смысл не в том, чтобы заставить задуматься об исторических причинах падения Российской империи и победы большевиков. «Мы», жители постсоветской России, должны просто радоваться этому символу как тому, что принадлежит нам по праву. Коротко говоря, досоветское прошлое должно представляться нам как некое приятное, постисторическое, нормальное ретро.

Та же вера в приятное имперское ретро проявилась и в застройке постсоветской России, особенно в Москве. Московские мэры 1990-х годов, как и градостроители, характеризовали свои проекты, апеллируя к расплывчатому представлению о дореволюционной норме. Так, Юрий Лужков (мэр города в 1992–2010 годах, в 1970-е годы входил в правительство Москвы), вспоминая дискуссию о возвращении дореволюционных названий районов и улиц в 1990 году, писал:

…Давайте вернемся к истокам. <…> Мы пригласили специалистов, обвели исторические районы на карте. <…> …И обнаружили подлинную Москву, ту самую, что потерялась за искусственной сеткой «брежневских», «кировских» и прочих анклавов. Увидели город, пусть с некоторыми трансформациями, но все же сохранивший память о прошлом. Услышали старые забытые названия: «Тушино», «Нагатино», «Тропарево».

Менее чем десять лет спустя к аналогичной риторике прибегает Александр Кузьмин, главный архитектор Москвы:

Сформирован девиз нового генплана Москвы до 2020 г. – «Город, удобный для жизни людей», – т. е. просто и ясно раскрыта чисто гуманистическая направленность данного важного градостроительного документа. Пожалуй, впервые в отечественной практике при разработке подобного документа не было политического диктата и идеологического насилия над его авторами. <…> Сейчас, в конце 1990-х, мы говорим, что хотим видеть нашу столицу просто комфортным городом.

Для Кузьмина норма – это комфорт и удобство, для Лужкова – подлинность («подлинная Москва»). С точки зрения обоих, работа, направленная на создание постсоветской нормальности, выгодно отличается от оставшегося в прошлом советского проекта, искусственного и неудобного. Схожую риторику мы наблюдаем и у Владимира Ресина, в 1990-е годы возглавлявшего московское строительство:

Откуда взялись средства на реставрацию в таком масштабе? <…> Их дали по доброй воле те, у кого деньги появились в начале девяностых годов: предприниматели, коммерсанты, банки, фирмы, отечественные и иностранные. Они пожелали начать дело в престижных зданиях, древних стенах, обновленных внутри по стандартам конца ХX века. Во всем мире такие строения – самые дорогие и вожделенные для преуспевающих в бизнесе людей.

Здесь ясно обозначена цель плана по застройке Москвы: создать благоприятные условия для экономически заинтересованных сторон ельцинского времени, то есть новых российских предприятий. Предполагается, что их заказчикам, живущим в столице и привыкшим к городской жизни, тоже комфортно вести бизнес в «престижных зданиях» и «древних стенах», благодаря которым возникает ощущение, что в постсоветской Москве все так же, как и во всем мире. В общей сложности эти утверждения объясняют популярность так называемого лужковского стиля, определившего облик Москвы в 1990-е годы и в первое десятилетие XXI века. Прежде всего этот стиль проявился в крупных реставрационных проектах, результаты которых, по словам архитектурного критика Сабины Гёльц, «трудно отличить от новых построек». Кроме того, Лужков так усиленно поддерживал строительство домов в стиле модерн, что, по язвительному замечанию одного критика, в городе сооружалось по «двести памятников архитектуры в год». Мэр постсоветской столицы так настойчиво отдавал предпочтение имперскому ретро, потому что оно казалось ему понятным символом удобства, комфорта, постсоветского технократического прагматизма и капитализма. Имперское ретро олицетворяло идею нормальности как политический проект.

Илл. 7. Реклама торгового дома «Пересвет». 1993 год. Фотограф – Роберт Ким.

Вместе с тем начиная с девяностых имперское ретро в России явно функционировало не только в регистре приятной постисторической нормальности. Возьмем, например, рекламу торгового дома «Пересвет» 1993 года. С одной стороны, сам рекламный щит «Пересвета» апеллирует к знакомой досоветской эстетике. Но реклама обретает значение в контрасте с другой, тоже своего рода рекламой – лозунгом: «Мы строим коммунизм!», выдержанным в конструктивистском стиле и помещенным на торец здания на Серпуховской (бывшей Добрынинской) площади в 1970-е или 1980-е годы. Примечательно, что «Пересвет» предпочел не закрыть прежний лозунг, а разместить прямо под ним свой вызывающий ответ: «Мы строим новую Россию!» Зачем вешать такой ответ, вместо того чтобы просто избавиться от старого лозунга? И почему именно «Пересвет» разместил такой плакат? Этот ответ обретает смысл в конкретный исторический момент – в 1993 году, когда произошел конституционный кризис, который Ельцин в конечном счете разрешил с помощью вооруженной осады парламента, отстранившего его от должности; свои действия Ельцин обосновал тем, что его политические противники – «красно-коричневые» реваншисты, мечтающие вернуть страшные сталинские времена. Реклама «Пересвета», выполненная в духе имперского ретро, намекает на эту конфронтацию, споря с советским наследием. Капиталистическая «новая Россия», которую строит «Пересвет», противостоит бессмысленному, утопическому отклонению от правильного пути – «строительству коммунизма». Бизнес здесь предстает как менее утопическая, а потому более нравственная, более достойная задача.

Наконец, эта реклама настаивает на тесной связи между постсоветским капитализмом и возвышенной целью строительства «новой России». По поводу такого высокопарного заявления легко иронизировать, особенно в случае «Пересвета» – недолго просуществовавшей фирмы с сомнительным (мягко говоря) юридическим статусом, которая «строила новую Россию», обменивая автомобили российского производства на кожаные куртки в Китае. Легко иронизировать и по поводу других сооружений в стиле имперского ретро, как Виктор Пелевин, придумавший «слоган» для храма Христа Спасителя – «солидный Господь для солидных господ». Однако смысл этой рекламы «Пересвета», четко разграничивающей друзей и врагов, далек от иронии. По сути, она вопрошает: «Шутки в сторону, ты с нами или с этими, красно-коричневыми?» И сам факт, что «Пересвет» своим ответом не закрыл коммунистический лозунг, говорит о необходимости постоянно помнить об этом делении на своих и чужих: «они» обманывались, полагая, что строят вековечный коммунизм, но и «мы» можем извлечь кое-какую пользу из этой вечности – в конце концов, если и в самом деле предстоит построить новую Россию, наше «мы» может распасться под грузом неудобных вопросов – кого именно она представляет и кому выгодна. Пока же «красно-коричневая» угроза остается (разумеется, со своей вековечной «строительной» миссией) по ту сторону баррикад, досоветское/антисоветское «мы» тоже может сохранять единство в режиме своего рода бессрочного чрезвычайного положения.

Что же тогда означает этот поворот к неоимперскому в постсоветскую эпоху? Это доступный объект желания, предназначенный для пассивного Субъекта-потребителя, стремящегося просто к благоденствию в условиях нормальности (удобства, комфорта, житейской устроенности) постсоветского капитализма, или же обращение к активному Субъекту, воспринимающему постсоветскую нормальность как проект, осуществляемый совместно государством и избирателями, которые объединяются против общего «красно-коричневого» врага? В этой главе я покажу, что постсоветский синтез дискурса брежневской эпохи о досоветском прошлом определяется обеими этими модальностями. Более того, сцепление этих модальностей помогает понять, почему на почве имперского ретро явно сомнительный постсоветский капитализм и явно полное мерзости постсоветское государство по-прежнему привлекают относительно стабильную коалицию либеральных и консервативных интеллигентов, равно как и их аудиторию из числа младшей интеллигенции. Имперское ретро отсылает к воображаемой точке консенсуса, относительно которой этой коалиции проще всего держаться вместе и в которой проще всего конструировать одновременно пассивный и активный Субъект, ответственный за постсоветский проект.

Для начала вернемся к Солженицыну и наконец дадим ему возразить на доводы Григория Померанца, уже приводившиеся в этой книге. На мой взгляд, Солженицын в своем ответе формулирует – с опорой на имперское ретро – ключевые признаки дискурса, обосновывающего постсоветское полуавторитарное (или «гибридно-авторитарное», или «переходное» – в зависимости от риторических предпочтений) общественное устройство и сочетающего в себе точку зрения либерального и консервативного Субъекта интеллигенции. Я называю этот дискурс столыпинством – по имени царского министра Петра Столыпина, который играет в этом дискурсе роль идеализированного образца и массовая популярность которого (в 2008 году он, по результатам соцопроса, вошел в пятерку величайших русских людей в истории) доказывает эффективность данного дискурса. На материале популярно-исторических документальных фильмов Станислава Говорухина, снятых в годы перестройки, я покажу, как столыпинство привлекает массовую аудиторию, а затем перейду к тому, как путинизм присваивает столыпинство, поскольку этот дискурс столь привлекателен для младшего интеллигентного Субъекта, творящего постсоветский транзит.