Книга: Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс

Назад: 4. Интеллигент станет народным Правая вариация советского гуманизма

Дальше: «Только бы не было войны»

«Все будет хорошо, все будет как по-старому»

Позднесоветская эпоха оказалась подходящим временем для наследия Антона Чехова. Как драматург он не только получил международное признание, но и был особенно дорог режиссерам постсталинского времени. Порой ему даже удавалось с того света отправлять новые материалы, например сценарий к фильму Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977). Эта работа лишь на первый взгляд представляет собой экранизацию неопубликованной пьесы Чехова «Платонов». На самом деле перед нами сплав множества чеховских текстов, симулякр Чехова, более реальный, чем сама реальность, говоря словами Жана Бодрийяра. С первой же минуты фильма мы оказываемся на чеховском приусадебном участке, в саду. Мы сразу понимаем, что перед нами загородные дворянские посиделки, которые, что слишком очевидно, служат лишь предлогом для романтической линии – сложных отношений между двумя влюбленными, Софьей и Платоновым. Как позднесоветские зрители, мы, скорее всего, хотя бы в общих чертах знакомы с чеховскими пьесами и их многочисленными предшественниками. А если так, мы знаем, что встреча Софьи с Платоновым не пройдет гладко, что в конце все будут несчастны и что кто-нибудь наверняка попытается кого-нибудь убить. Ружей в фильме Михалкова не появляется (а если бы они были, то непременно бы выстрелили, по завету классика), но приспособление, похожее на ружье (подзорная труба Трилецкого), действительно фигурирует в начале фильма, намекая, где кроется источник давления, оказываемого на всех персонажей, – они всегда наблюдают за другими и сами становятся объектами наблюдения. Все действующие лица тоже кажутся смутно знакомыми, потому что представляют собой собирательные образы дворян и слуг из «Вишневого сада» и других чеховских пьес и рассказов. Узнаваемы и другие чеховские персонажи, например пьяный, сонный полковник или одетые в зеленое дочери дворянина-дарвиниста Щербука.

Однако есть персонаж, лишь на первый взгляд кажущийся чеховским и на самом деле выбивающийся из всех очевидных источников: Герасим Кузьмич Петрин, незначительный с точки зрения сюжета, но важный в социально-экономическом плане. Петрин – хорошо одетый господин, на протяжении большей части фильма, казалось бы, не имеющий никакого отношения к действию, однако держащийся куда более уверенно и с гораздо большим апломбом, чем другие второстепенные лица. Почему Петрин вообще там очутился, мы наконец узнаем – совершенно неожиданно, – когда прошло уже больше половины фильма. За обедом Щербук в духе евгеники разглагольствует о том, как для будущей цивилизации необходима голубая кровь и как опасно наступление «чумазых», и тут подает голос Петрин:

…Отец был у меня простым рабочим. И я не вижу в этом ничего дурного. Но если это кому-то не нравится, то я могу уйти. Но только учтите, что вот это, это и это, вообще всё, что вы здесь пьете и едите, куплено на мои деньги. И фейерверк на мои деньги. И пушка. И пианино за мои деньги играет. И живете вы, потому что жив я, чумазый. Понимаешь это, Павел Петрович? Ведь вы же только умеете поучать, как жить, как веровать, как управлять народом. Сами-то вы живете? Сами-то веруете? Не-а. Вот ты, Павел Петрович, что такое? Чем ты кичишься? Белой костью? Так ведь теперь за это не кормят. Дело нужно уметь делать. Де-ло. А что ты делаешь? Маралом кричишь. А? Ты, брат, никому не нужен. А я, «чумазый»… слово-то какое – «чумазый»! Я всё могу. Я всё могу.

Встав из-за стола, Петрин уходит в темный угол комнаты и размышляет вслух: «Мой отец к этому дому подойти боялся. А я вот здесь сижу в креслах, с его превосходительством о погодах беседую. Хорошо!» В этот момент камера замирает в том же углу и возвращается к сидящим за столом. Собравшиеся – через несколько секунд они все оказываются в кадре – неподвижно застыли. Петрин подмигивает им, и после этого мы его больше не услышим.

В чем смысл этого монолога, этого движения камеры, этого подмигивания? Такая интерпретация фигуры Петрина потребовала изменить характеристику, данную ему в «Платонове», пьесе, написанной Чеховым в студенческие годы и послужившей основой для фильма Михалкова. Манера Петрина здесь не совпадает и с тем, как ведут себя Лопахин в «Вишневом саде» или Мейер в рассказе «В усадьбе», хотя слова Щербука о «чумазых» и отчасти ответ Петрина позаимствованы Михалковым как раз из последнего. В отличие от всех упомянутых чеховских персонажей, поднявшихся по социальной лестнице благодаря заработанным деньгам, михалковского Петрина с дворянами не связывают сложные эмоциональные отношения. Для него все слишком просто и «хорошо». Михалков строит кадр так, чтобы еще больше подчеркнуть дистанцированность и самоуверенность Петрина, когда камера по диагонали скользит по погруженному в сумрак дому; Петрин словно отстраненно наблюдает за людьми, которые не могут избежать его взгляда, но его самого это едва ли смущает. В конце концов, усадьба теперь в большей или меньшей степени принадлежит Петрину, вот почему ему там комфортно, несмотря на то что владение домом не дало ему права на эмоциональную связь с номинальной хозяйкой дома и его должницей, дворянкой Анной Петровной, но Петрин и не заинтересован в таком общении с ней. И, что еще важнее, когда он обводит взглядом собравшихся, его позиция совпадает с позицией зрителя, поэтому монолог Петрина и завершается таким кадром. Камера охватывает всех сидящих за столом, то есть всех персонажей-дворян, действующих в фильме. Этот кадр несколько необычен для фильма, где, как правило, внимание сосредоточено на отдельных персонажах, парах и любовных треугольниках. Однако в этот момент групповой кадр показывает дворянство в целом, как будто помещая его на театральную сцену перед зрителями, отделенными от действующих лиц непреодолимой преградой и наблюдающими всех персонажей одновременно. Очевидно, эти зрители – аудитория 1970-х годов. «Наш» взгляд совпадает с озадаченным взглядом и подмигиванием Петрина, и это совпадение и подмигивание говорят о том, что мы слишком вольготно чувствуем себя в этой усадьбе.

Илл. 1. Оцепеневшие гости Анны Петровны взирают на Петрина. Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», реж. Никита Михалков (Мосфильм, 1977)

***

В третьей главе, анализируя популярные исторические и историко-художественные произведения советских неодекабристов, я показал, как оппозиционные настроения либерально-интеллигентской элиты превращались в идеологию, доступную советскому среднему классу в условиях позднесоветского просвещения и цензуры. Мы видели, что неодекабристский дискурс был адресован образованной городской аудитории, которая могла воспринимать каждый аспект сопряженного с ним гуманистического, культурно утонченного искусства жизни как воплощение своего протополитического статуса «младшей интеллигенции», то есть своего рода массовой элиты. Вместе с тем на примере «Бедного Авросимова» Окуджавы мы наблюдали внутреннюю нестабильность этой массовой идеологии, выраженной в форме опасений о собственной несостоятельности и несоответствии высокому статусу интеллигенции, на который «младший интеллигент» претендовал. Кроме того, мы отметили, что советские институты гуманистического просвещения только усиливали эту нестабильность тем фактом, что именно благодаря им у либеральной интеллигенции появилась массовая аудитория.

Я начал четвертую главу с примера Петрина из «Неоконченной пьесы» Михалкова, потому что он утверждает как данность то же, что и тексты, рассмотренные в третьей главе, – а именно: наличие массовой аудитории, желающей примерить на себя досоветскую культуру имперской элиты. Вопрос в том, как фильм, адресованный той же аудитории, но снятый советским консервативным и коммерчески успешным режиссером, предлагает осваивать прошлое. Либеральная модель призывала позднесоветских читателей приобщиться к интеллигентскому политическому проекту. В определенном смысле фильм Михалкова показывает это желание с долей иронии, подчеркивая его неуместность. На это намекают и фигура Петрина, и механическое пианино, вынесенное в название фильма. Дворяне у Михалкова с удовольствием наблюдают, как благодаря этой легкомысленной безделушке кажется, будто неграмотный крестьянин играет виртуозную «Венгерскую рапсодию» Листа. Но нам, зрителям, слишком понятна эта шутка, чему способствует репертуар пианино – чрезвычайно популярная классическая композиция. Сам этот предмет символизирует перелом в массовых развлечениях на рубеже веков – он сконструирован в совершенно неаристократических Соединенных Штатах. То же самое касается граммофона в усадьбе Анны Петровны, играющего Верди. Эти предметы и их репертуар олицетворяют некогда высокую культуру, в ХX веке безоговорочно принадлежащую среднему классу, как и сам Чехов. Можно даже сказать, что в чеховском духе, с такой легкостью воссозданном в картине Михалкова, есть нечто от непритязательного механического пианино. Сюжетные приемы и образы драматурга так знакомы, а исполнение в традиционном для театра Станиславского реалистическом ключе настолько коммерческий ход, что Михалкову необязательно было даже опираться на конкретный чеховский текст, чтобы его фильм показался зрителям чеховским и чтобы они почувствовали себя уютно посреди этой знакомой эстетики в духе ретро.

Подозрительная легкость, с какой зритель Михалкова вступает в дореволюционный чеховский мир, особенно наглядно проявляется в финале «Неоконченной пьесы», когда гости Анны Петровны предстают перед нами в неопрятных ночных сорочках, – они выходят из дома в поисках Платонова, убежавшего топиться в явно слишком мелкой для этого реке. Пока поисковый отряд, состоящий из дворян и Петрина, идет через поле, мы слышим, как Анна Петровна несколько раз повторяет, что «все будет по-старому». Эти слова остаются с «нами», зрителями 1970-х годов, как рефрен всего фильма, в конечном счете означающий, что и мы, в нашей позднесоветской действительности, уже живем «по-старому». Здесь и сейчас мы тоже ведем неудовлетворительный образ жизни, тоже порой плетем запутанные романы, так же ощущаем кругом всеобщий застой и припудриваем все это доступной, а пожалуй, и банальной культурностью. И мы полагаем, что это роднит нас с нашими дореволюционными предками-дворянами. Но наши желания глупы, на что указывает полный контекст мантры, повторяемой Анной Петровной, когда она впервые звучит в обращении к Сержу, Софьиному мужу-рогоносцу:

Все будет хорошо, Серж, все будет по-старому. Не нужна никому твоя размазня-кокетка. Платонов, он же умный, он же понимает, у нее, кроме кокетства, передовых взглядов, придуманных восторгов, ничего за душой нет и не будет. Все будет хорошо, все будет по-старому, Софья будет с тобой, Платонов со мной, Саша с Платоновым. Не нужна никому твоя Софья, успокойся…

Серж приходит в ужас от двусмысленных утешений Анны Петровны, потому что они ставят его в такое же нелепое положение, как и его жену, почему у них и должно быть «все хорошо». Но то же самое относится и к нам, позднесоветским зрителям, со стороны которых глупо восторгаться чеховскими фантазиями Михалкова и их мелодраматическими красотами. Фильм потакает нашим иллюзиям, вместе с тем иронизируя по поводу «нашей» «чумазой» Субъектности младших интеллигентов.

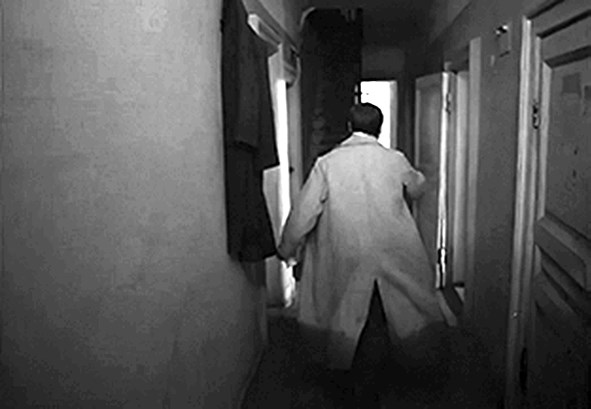

Илл. 2. Платонов будит всех гостей Анны Петровны, чьи комнаты выходят в коридор. Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино», реж. Никита Михалков (Мосфильм, 1977)

Но если взглянуть с другой точки зрения, может быть, «мы» не так уж глупы? Михалков тщательно старается превратить свою позднеимперскую декорацию в место, знакомое позднесоветскому зрителю. Как предположила Нэнси Конди, зрителям 1970-х годов комфортно в усадьбе Анны Петровны, потому что она похожа на их дачу. Это сходство проявляется не столько в расставленных по дому безделушках, приусадебном участке или налете старины на интерьере, сколько в той форме социальности, которая возникает в созданной Михалковым дореволюционной усадьбе. В «Неоконченной пьесе» все устроено так, чтобы запутанные любовные линии разыгрывались в пограничной зоне между частным и публичным пространством, в полумраке переполненной усадьбы Анны Петровны, как во многих других советских мелодрамах 1970-х годов (включая фильм Михалкова «Пять вечеров», действие которого большей частью разворачивается в коммунальной квартире). Именно из-за стремления воспроизвести полуприватную советскую обстановку «Неоконченная пьеса» достигает кульминации ночью, когда все соседи, уже спавшие, выбегают из комнат в тесный полутемный коридор, где Платонов вопит, что ему «тридцать пять лет» и его жизнь кончена. В этот момент усадьба Анны Петровны больше всего напоминает коммунальную квартиру. Но это сходство с советским полуприватным пространством не выглядит как ирония. Оно лежит в основе эстетического воздействия, позволяющего зрителю пережить катарсис вместе с персонажами.

Мелодраматический прием у Михалкова становится средством, благодаря которому его фильмы об имперской элите находят своего зрителя среди людей, в остальном сочувствующих советским либералам; они, как отмечает Конди, часто говорили, что обращенная к ним нелиберальная «интерпелляция» Михалкова вызывает у них «дискомфорт», но на протяжении тридцати лет, с середины 1970-х годов, неизменно ходили на его фильмы. Опираясь на трактовку кинематографического мира Михалкова, предложенную Конди, а также на материал предшествующих глав, в этой главе я покажу, как подход Михалкова к досоветскому прошлому признает существование массового зрителя, осмысляющего себя как младшего интеллигента, но вместе с тем обрывает его отождествление с либерализмом. Вместо этого Михалков предлагает зрителю отождествлять себя с мелодраматичным, а не либеральным взглядом на прошлое. Как я продемонстрирую на материале «Неоконченной пьесы», «Нескольких дней из жизни Обломова» (1979) и «Пяти вечеров» (1978), фильма, снятого во время работы над «Обломовым» (его действие происходит в эпоху оттепели), Михалков показывает «нам», позднесоветским зрителям, обаятельных представителей имперской элиты, похожих на нас не своей bios politikos (как в примере с декабристами из третьей главы), а ее отсутствием, и именно их мелодраматическое бессилие нам в наше постсталинское время и кажется зерном их человеческой притягательности. Более того, нас, массовую советскую аудиторию, окликают таким образом за счет появившейся после смерти Сталина установки на гуманизм, но интерпретируемый на сей раз в консервативном, а не в либерально-оппозиционном ключе. В конечном счете я полагаю, что эта разновидность консерватизма, специфическая для Михалкова и рассчитанная на образованный позднесоветский средний класс, внесла существенный вклад в идеологему «России, которую мы потеряли».

Назад: 4. Интеллигент станет народным Правая вариация советского гуманизма

Дальше: «Только бы не было войны»