2

Стрелы рока

Жала вражеских стрел пропитаны ядом гадючьим,

Чтобы двоякую смерть каждая рана несла.

Овидий о скифах. Письма с Понта

У них в обычаях было метать копья, пропитанные тлетворными соками, тем самым оскорбляя металл ядом.

Силий Италик о нубийцах. Пуника

«Нет ничего более опасного, чем яды и укусы ядовитых животных», – писал Гален, великий римский медик, врачевавший и гладиаторов, и императоров. Он отмечал, что большинства опасностей можно избежать, спасаясь бегством или защищаясь, но растительные и животные яды – самое коварное оружие, поражающее без предупреждения. Древние в особенности боялись встреч с ядовитыми змеями – эта проблема возникла у Александра Македонского и его войска в Индии. Еще серьезнее она встала, когда греки узнали, что индийские лучники смачивают наконечники стрел змеиным ядом. Солдатам Александра могла вспомниться сцена из Илиады Гомера, в которой троянский лучник Парис избегает прямого столкновения с греками в битве. Гомер так описывал Париса:

Словно как путник, увидев дракона в ущелиях горных,

Прядает вспять и от ужаса членами всеми трепещет.

Эта сцена переносит древний ужас перед укусами на страх перед отравленными стрелами (рис. 6).

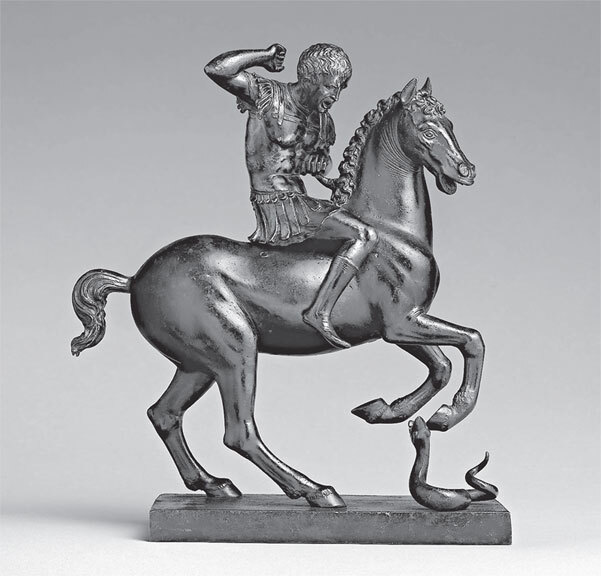

Рис. 6. Римский солдат и его лошадь, ужаленные змеей. Бронза, начало XVI в., Италия. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Вступление в битву требовало большой храбрости. Если же воин знал, что враги пользуются отравленными стрелами, то ужасы войны нарастали экспоненциально. Из множества греческих, римских и индийских текстов можно узнать, как готовили чудовищные яды для стрел, кто вводил их в обиход в античном мире и что предпринималось против этого.

Ядовитые животные нападают «с большой уверенностью», как отмечал древнеримский историк Клавдий Элиан, а люди ненавидят их за то, что тем дано столь мощное оружие. На основе собственных наблюдений за природой Элиан в III в. н. э. высказал предположение, что Геракл и другие греческие герои изобрели яд для наконечников стрел, увидев, как осы гудят над трупами гадюк. В Античности широко было распространено мнение, что жалящие насекомые повышают эффективность своих укусов, высасывая яд из мертвых змей, а змеи, в свою очередь, делают яд более смертоносным, поедая ядовитые растения. Тот же принцип относился и к ядовитым растениям вроде аконита, который черпал силы из земли у входа в подземное царство и от нездоровых испарений, поступающих из Аида.

Точно так же человек мог увеличить мощность своего оружия, обмакнув его в природные токсины – растительные и змеиные. Элиан писал: «Геракл смочил свои стрелы в яде гидры, как осы погружают свое жало в змею и заостряют его».

Сегодня многие люди полагают, что биологическое и химическое оружие – изобретение, требующее новейших достижений в технологиях, токсикологии и эпидемиологии. Однако идея отравлять метательные снаряды существовала уже в донаучных культурах и возникла, когда люди заметили, как природа наделяет определенные растения способностью защищать себя ядом, а некоторых животных – при помощи яда охотиться и убивать врагов. Наблюдения и эксперименты привели к появлению как простых, так и удивительно изощренных способов использования природных ядов для метательного оружия.

В античности для стрел применяли широкий спектр веществ – от змеиного яда до борца аптечного. Змеиный яд, вероятно, был первым из них. В античности древний миф о Геракле и гидре служил поэтическим отображением очень давнего исторического изобретения – смачивания стрел в змеином яде. Некоторые авторы, такие как историки Диодор Сицилийский (30 г. до н. э.) и Павсаний (150 г. н. э.) и поэт Квинт Смирнский (350 г. н. э.), предполагали, что стрелы Геракла на самом деле были «смазаны смертоносным ядом водяной змеи» или гадюки – оба этих вида часто встречаются в Греции. Указывая, что греческое слово «гидра» обозначает водяную змею, Павсаний предположил, что миф о Лернейской гидре мог быть навеян встречей с особо крупным экземпляром водяного пресмыкающегося.

В древних трактатах по токсикологии, созданных в Средиземноморье и в Индии, описан впечатляющий ассортимент ядовитых растений, минералов, морских существ, насекомых и змей, а также значительное количество противоядий и лекарств от них – частично полезных, а частично весьма сомнительных. Например, около 130 г. до н. э. в руководстве по токсикологии, составленном Никандром, жрецом храма Аполлона в Кларе в Малой Азии, перечисляется 20 видов гадюк и кобр, известных в греко-римском мире. Описания Никандра и других авторов часто настолько подробны, что опознать вид могут и современные герпетологи. Более того, медицинские симптомы укусов змей и ран от стрел, смоченных в змеином яде, описываются в древних источниках весьма точно. Сначала вокруг раны возникает некроз, начинает сочиться темно-синяя или черная кровь, затем образуются гнойные язвы, сильное кровотечение, онемение конечностей, рвота, чудовищная боль и «холодная боль в области сердца», а кончается все конвульсиями, шоком и смертью. Лишь немногим жертвам повезло оправиться от укусов змей или ядовитых стрел, но раны порой не заживали по многу лет, как в мифе о Филоктете (см. главу 1).

Чтобы яд был действенным, нужна эффективная технология введения, и лук прекрасно подходил для гарантированного убийства издалека – как на охоте, так и в военных действиях. Первые отравленные стрелы, вероятно, были пущены в диких зверей, а уже затем оружие обратили против врагов на войне. Этот переход от охоты к войне можно заметить и в греческой мифологии. В гигантском колчане Геракла одни стрелы предназначены для охоты, а другие – для войны. И действительно, первыми жертвами стрел, смазанных ядом гидры, стали не люди, а олень с золотыми рогами, стимфалийские птицы и кентавры (полулюди-полукони).

После смерти Геракла стрелы унаследовал Филоктет, который хотел воспользоваться ими в войне против Трои. Но на поле боя они были использованы на десятый, последний год войны, товарищи бросили Филоктета на пустынном острове. Десять лет Филоктет стрелял отравленными стрелами по птицам, добывая себе еду, а не истреблял троянцев. Согласно римскому врачу и писателю Цельсу, в Галлии охотники (кельты в Западной Европе) прибегали к змеиному яду для добычи дичи, поскольку он не отравлял мясо (змеиный яд безопасным образом переваривается). Мирко Грмек, исследователь истории медицины, и филолог-классик Э. Дж. Рейнах предположили, что греки и римляне считали отравленные стрелы необходимыми на охоте и потому не одобряли их использование против людей. Действительно, яд для охотничьих стрел разительно отличался от того, что предназначался для войны.

Идеальный яд для хорошей охоты должен действовать быстро и приносить смерть даже в случае несерьезной раны. Ядов, которые отрицательно воздействовали на мясо жертвы, следовало избегать. Яд для войны совершенно иной. Выбирались самые зловредные – с явным намерением причинить ужасную смерть или нанести неисцелимую, изнуряющую рану врагу. Например, на охоте можно было ограничиться чистым змеиным ядом, но для битвы его смешивали с самыми отвратительными и опасными веществами для максимального физического и психологического воздействия. Быстрое и эффективное убийство врага не являлось целью применения яда на войне.

Биохимическим оружием врага можно ошеломить, но серьезные преимущества есть и в том случае, если враг знает, что лучники стреляют снарядами, пропитанными ядовитыми веществами. Армии, применявшие на войне отравленные стрелы, конечно, рассчитывали на устрашающий эффект. Они широко распространяли слухи о том, что их яды несут мучительную смерть, активно рекламируя свои рецепты. Устрашение и по сей день – одна из целей создания биологического оружия.

Рассмотрим ботанические варианты ядов для стрел. В античности знали как минимум два десятка опасных растений, применимых как в медицинских целях, так и для создания ядовитого оружия. Как и в современной фармакологии, лечение от убийства отделяла дозировка. В очень небольших количествах многие растительные яды полезны, а в больших приводят к летальному исходу. А некоторые, такие как аконит, убивают и в малых дозах (см. илл. 3).

Некоторые вещества, фигурирующие у греческих и римских историков, такие как хеленион и нинон, которыми отравляли свои стрелы даки и далматы (древние жители Румынии, Венгрии и бывшей Югославии), современные ученые пока не смогли распознать. Но большинство ядов для стрел, упомянутых в древних источниках, хорошо известны. Одним из самых популярных растений была чемерица – средство от всех болезней, часто назначавшееся врачами, включая отца медицины Гиппократа. В античности знали два вида чемерицы: черную, или морозник (Helleborus orientalis), и белую, или чемерицу Лобеля (Veratrum). Интересно, что эти растения даже не родственны, но оба содержат такое количество разнообразных опасных веществ, что удивительно даже, как кто-то выдерживал подобное лечение. Хорошо известно было, что чемерица убивает лошадей и быков, а люди, собиравшие ее, порой тоже заболевают и умирают. Эти растения «было непросто собрать, и они вызывали сильную головную боль», как отмечал Плиний Старший, естествоиспытатель I в. н. э. В малых дозах от корня чемерицы начинались чихание или волдыри, а в больших – сильная рвота, диарея, мышечные судороги, галлюцинации, конвульсии, могла произойти остановка дыхания и сердечный приступ.

Именно слабительный эффект, проявлявшийся незамедлительно, делал чемерицу излюбленным предписанием врачей в ответ на любые жалобы больных. Несомненно, некоторые пациенты выжили только потому, что рвота и понос были суровыми и неукротимыми. Как отмечал Плиний, репутация чемерицы вызывала такой «великий ужас», что лечение требовало большого мужества как от врача, так и от больного. Плиний писал, что «рвоту различных цветов невозможно видеть, не говоря уже о стуле больного!».

Чемерица – прекрасный выбор в качестве яда для стрел. Некоторые античные писатели сообщали, что чемерица – из тех ядов, которыми длинноволосые галлы смачивают наконечники стрел для охоты на диких кабанов и другую добычу. Охотникам приходилось «спешно бежать» к убитой добыче и вырезать плоть вокруг раны, прежде чем яд впитается в кровь и мясо пропадет, хотя сами галлы утверждали, что небольшое количество сока чемерицы только делает мясо зайцев и оленей нежнее. Сегодня традиционные охотники в Танзании, использующие для своих стрел яд паниупе, тоже стремятся как можно быстрее вытащить стрелу и вырезать мясо вокруг раны.

То, что галлы знали как минимум два противоядия при отравлении чемерицей, дает основания предполагать, что их беспокоил вопрос случайного поражения отравленными стрелами. Сбор чемерицы и многих других подобных растений в античности был окружен особыми ритуалами, помогавшими избежать случайного заражения, а подготовка отравленных стрел занимала значительное время и считалась делом мастеров. Например, прежде чем выкопать чемерицу, человеку следовало помолиться лицом на восток, затем очертить вокруг растения круг мечом, все это время следя за тем, чтобы мимо не пролетел орел: увидеть эту птицу сулило травнику неизбежную смерть.

Еще один часто упоминаемый яд для стрел – аконит, с блестящими синими цветочками (он же борец, он же монаший капюшон), одно из самых ядовитых растений, известных человечеству. Крошечное его количество вызывает покалывание, дурноту и ощущение мурашек по коже; затем яд парализует нервную систему, начинается жар, слюнотечение и рвота. Наконец наступает онемение членов, а за ним смерть. Повышенное слюноотделение, возможно, как раз и стало причиной того, что в греческом мифе этот яд ассоциировался с бешеным псом, у которого изо рта идет пена. Возможно, именно аконит Одиссей искал в Эфире – у входа в подземное царство (глава 1). Согласно Плинию, город Аконы на Черном море имел «дурную славу» из-за того, что в его окрестностях обильно рос аконит. Отметим, что само название «аконит» восходит к греческому слову «акон», обозначающему дротик или копье: возможно, наконечники этих видов оружия пропитывались соком аконита.

Гималайский аконит (он же биш или бих) настолько смертельно ядовит, что близ его зарослей овцам приходилось надевать намордник. Этим «горным аконитом» в Индии смачивали наконечники стрел. И поныне браконьеры с его помощью убивают слонов. В начале 1800-х годов непальские гуркхи считали это растение «большой защитой против атак врага», поскольку могли уничтожать целые армии, отравляя колодцы давленым аконитом.

Аконит – широко распространенное растение, и стрелы с отравленными им наконечниками изготавливали многие народы. Инуиты и алеуты перемалывали и ферментировали корни аконита для обработки стрел, как и айны на севере Японии; с той же целью аконит использовали в Китае с древних времен до ХХ века. В 1483 году во время войны испанцев с маврами арабские лучники оборачивали стрелы хлопком или льном и опускали в чистый сок аконита. Пять веков спустя, во время Второй мировой войны, нацистские ученые извлекли из аконита химически чистый яд аконитин и изготавливали с его помощью отравленные пули.

Согласно Элиану, тем, кто собирал белену (по-латыни Hyoscyamus) – липкую, серовато-зеленую траву с дурным запахом (Hyoscyamus niger), содержащую мощные растительные яды гиосциамин и скополамин, – нельзя было трогать это растение голыми руками (ядовиты все части этого растения). Один из методов сбора состоял в том, чтобы кинжалом подкопать почву вокруг него, а затем прикрепить стебель к лапке специально обученной птицы. Когда птица взлетала, белена вырывалась с корнем. Плиний объяснял опасность применения белены, которая иногда в малых дозах служила обезболивающим: «По моему мнению, это растение опасно в любых формах», поскольку действует на мозг. Отравление беленой может вызывать резкие судороги, помрачение сознания и смерть. Белену, как и другие ядовитые растения, использовали для своих стрел галлы. Возможно, для охоты на дичь они брали чемерицу (делающую мясо более нежным) и быстродействующий змеиный яд, а белену приберегали для врагов.

Заготовка ядовитого оружия значительно беспокоила уже древних людей из-за возможных случайных отравлений и «огня по своим». Риски при работе с биологическими ядами были и остаются очень высокими, о чем свидетельствуют и сложные методы их изготовления, описанные античными авторами. Дальнейшие сведения о том, как в античности избегали случайного отравления, можно получить, изучив особые процедуры создания ядовитого оружия.

В Южной Америке многие племена, живущие в дождевых лесах, прибегают к яду лягушек для стрел и духовых трубок. В организме некоторых лягушек, жуков, даже птиц содержится батрахотоксин, противоядия к которому пока не найдено. Лягушки выделяют через кожу чрезвычайно токсичное вещество; в одной лягушке содержится около 200 микрограммов яда, всего два микрограмма убивают человека мгновенно. Батрахотоксином, полученным от одной лягушки, можно отравить до 50 стрел. Чтобы не соприкасаться с этим ужасным ядом, большинство лучников прокалывают живую лягушку веточкой и осторожно проводят стрелами по ее слизистой. Но индейцы чоко из Колумбии изобрели более безопасный метод, который позволяет получить еще больше концентрированного яда. Они жарят лягушку на вертеле над костром, собирая капающий яд в бутылку, после чего уже совершенно спокойно вымачивают в нем дротики.

Этот метод может пролить свет на темное место в «Естественной истории» Плиния, где он говорит о псиллах – загадочном кочевом племени из Северной Африки. Псиллы заклинали змей, и считалось, что они способны повелевать ядами всех змей и скорпионов, не причинявших им вреда. Описав ядовитых лягушек и жаб, известных в античном мире, Плиний сообщает, что лично видел, как псиллы жарили ядовитых жаб на раскаленных сковородах. В Северной Африке водится девять видов жаб, выделяющих буфотоксин. Современные ученые долго пытались понять, зачем псиллы обходились подобным образом с токсичными земноводными. Принимая во внимание методы чоко, можно предложить логичное объяснение: псиллы жарили жаб ради их яда, который, как сообщают, убивал быстрее, чем укус аспида.

Испанские конкистадоры опасались ядовитых дротиков коренных племен Южной Америки. Хотя они и носили толстые кожаные доспехи, которые зачастую не пробивались стрелами, многие первопроходцы все же погибли от стрел и дротиков, наконечники которых были смазаны ядовитой лягушачьей слизью и растительным ядом кураре – алкалоидом, вызывающим смертельный паралич. Легкий укол крошечным дротиком, смазанным кураре, способен убить человека или крупное животное. А в амазонских лесах аборигены носили в колчане до 600 таких дротиков. Есть также жутковатые сведения о том, что кураре применяли не только лучники, но и воины в рукопашной схватке: утверждалось, что они смазывали ядом ногти.

Изготовление кураре – очень рискованное занятие, однако жители Южной Америки изобрели множество разных ядов для стрел на его основе. Естествоиспытатель и исследователь Александр фон Гумбольдт первым из европейцев в 1807 году засвидетельствовал, как местные шаманы готовят кураре. Этот процесс занимал несколько дней и изобиловал опасностями.

В Северной Америке шаманы различных племен тоже готовили яды. Учитывая тайные возможности псиллов и сложные античные ритуалы при собирании ядовитых растений, встречающиеся по всему Средиземноморью, кажется вполне вероятным, что в античности за изготовление ядов для стрел и противоядий к ним отвечали специальные люди – шаманы или травники. Например, в Галлии этим могли заниматься местные колдуны – друиды: в их распоряжении были белена, чемерица и змеиный яд. У скифов мастерами приготовления змеиного яда как для отравления, так и для лечения служили шаманы, называемые агарами.

Наверняка смертельную дозу цикуты для афинского философа Сократа, в 399 г. до н. э. приговоренного к смертной казни через отравление, приготовил какой-то эксперт. Сок цикуты, или болиголова крапчатого (Conium maculatum), убивал, «сворачивая и охлаждая кровь», как пишет Элиан, однако эти эффекты оспариваются современными философами и токсикологами. Действительно ли эта смерть для Сократа была безболезненной, как писал его друг и ученик Платон? Или же смерть от цикуты, наоборот, чрезвычайно мучительна, как говорят другие? Некоторые считают, что «легкой» смертью Сократ обязан тому, что экстракт болиголова смешали с опиумом и вином, приглушив самые тяжелые эффекты. В любом случае нужно отметить, что чистый сок болиголова, нанесенный на кончик стрелы или копья, сулил верную смерть, и некоторые древние авторы утверждали, что наводившие на всех ужас скифские лучники из Причерноморья пользовались, среди прочего, и болиголовом.

Тис – чрезвычайно ядовитое дерево, taxus по-латыни, издревле символизировало опасность и смерть и тысячелетиями применялось для создания отравленных стрел. Это высокое темное и плотное дерево, которое часто высаживали на кладбищах, имеет вид «мрачный и пугающий», как отмечал Плиний. Тис настолько ядовит, что «если ползающие существа подползают к нему и его касаются, то сразу погибают». Плиний утверждал, что ему известны случаи, когда люди погибали после того, как поспали или поели под тисом. Ягоды тиса содержат сильный алкалоид, вызывающий мгновенную смерть от остановки сердца. Плиний сообщал также, что в Испании, которую захватили римляне во II в. до н. э., из древесины тиса вырезали сувенирные фляги для продажи римским туристам, многие из которых, попив из таких фляг, погибали. Было ли это хитроумным биологическим саботажем испанцев против ненавистных угнетателей?

Белладонна известна римлянам под названием strychnos. Доказательством того, что strychnos как ядовитое растение известно давно, служит его второе название – dorycnion. Это латинское слово означает «копейный яд», и, как сообщал Плиний, «перед битвой наконечники копья вымачивались в dorycnion, который рос повсюду». Он писал также, что отравленные белладонной стрелы сохраняли токсичность как минимум 30 лет. Этот яд вызывает головокружение, возбуждение, бред, кому и смерть. По легенде, древние гэльские берсерки перед боем принимали белладонну, которую называли «травой храбрости».

Еще один яд, подходящий для стрел, – сок рододендрона, произрастающего по всему Средиземноморью, а также в Причерноморье и в Азии. Красивые розовые и белые цветки содержат нейротоксины, а из нектара растения получается ядовитый мед, который жители Малой Азии использовали как биологическое оружие против римлян (см. главу 5).

Из ядовитых животных, таких как амазонские лягушки, тоже можно получать яд для стрел. В Средиземном море водятся ядовитые медузы, морские ежи и скаты-хвостоколы, и их ядом можно пользоваться в военных целях. Боль от контакта с медузой очень острая и подобна электрошоку: поражается центральная нервная система, наступает остановка сердца и смерть. Морских ежей упоминают как еще один возможный источник яда для стрел, поскольку боль от укола их иглами сродни боли от контакта с медузой, а особенно опасен укол, если рана находится близко к сухожилиям, нервам или костям. Древние боялись и скатов-хвостоколов, поскольку, по словам Элиана, «ничто не способно устоять перед шипом ската (тригоном). Он ранит и убивает мгновенно, и рыбаки трепещут перед его орудием». Действительно, люди экспериментировали с орудием самозащиты ската. Элиан утверждал, что тригон настолько опасен, что «если ударить им по стволу крупного здорового дерева, то оно вянет, как будто лишилось всех соков, листья жухнут и облетают».

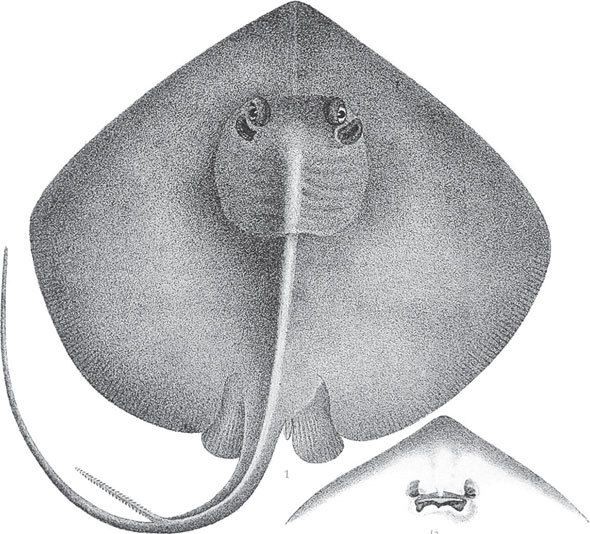

В соответствии с логикой поэтической справедливости греческого мифа, отравитель сам погибает от яда – Одиссея ранят копьем с наконечником из шипа ската-хвостокола. Как уже говорилось в первой главе, удар ему нанес Телегон – неведомый отцу сын Одиссея. Копье Телегона бог-кузнец Гефест изготовил из огромного ската, которого убил Форкис – морской бог, друг матери Телегона Кирки. Гефест прикрепил шип ската к древку, инкрустированному золотом и алмазами. Некоторые виды ядовитых скатов действительно обитают в средиземноморских водах; чаще всего там встречается хвостокол Dasyatis marmorata (Trygon pastinaca). Его жесткий, опасно зазубренный шип, достигающий в длину 35 сантиметров, полон чрезвычайно болезненного яда и способен нанести глубокую рану с неровными краями, вызвав сильное кровотечение. Удар в грудь или брюшную полость приводит к быстрой смерти. Без современного лечения, впрочем, ранение в любую часть тела могло, скорее всего, вызывать смертельную инфекцию (рис. 7). Античные комментаторы считали легенду о странной смерти Одиссея примером слишком натянутого мифотворчества. Однако оказывается, что эта идея не так уж далека от правды.

Современные открытия, сделанные в Центральной и Южной Америке, придают достоверности греческому мифу о смерти от удара шипом ската, прикрепленным к копью. В 1920-е годы археологов поразило огромное количество шипов скатов, найденных среди обсидиановых наконечников копий в древних погребениях в Мексике и Латинской Америке. Деревянные древки давно сгнили, но, очевидно, острые шипы скатов служили готовыми наконечниками. Подтверждение тому пришло из Бразилии, где еще в 1960-е годы индейцы суйя делали из шипов скатов наконечники стрел.

Рис. 7. Скат-хвостокол Trygon pastinaca, гравюра, 1880–1884 гг.

Но самые ужасные ядовитые существа в Древнем мире – без сомнения, коварные змеи, чьи сочащиеся ядом клыки несли внезапную мучительную смерть. Множество видов ядовитых змей и поныне населяют Средиземноморье и Азию. Ужас, который наводили змеи, становился еще сильнее при мысли о смазанных их кровью наконечниках стрел (рис. 8). Согласно греческим и римским авторам, галлы, даки, далматы, кавказские соаны, иранские сарматы, фракийские геты, славяне, африканцы, армяне, парфяне, обитавшие между Индом и Евфратом, скифы и индийцы «пропитывали свои стрелы змеиным ядом».

Ядовитые метательные орудия разного рода были хорошо известны и в Древнем Китае. В медицинском трактате «Пен Цао», приписываемом легендарному отцу китайской медицины Шэнь-нуну (скорее всего, это компиляция более ранних устных сведений, созданная около 200 г. н. э.), упоминаются стрелы, отравленные аконитом. В «Искусстве войны» Сунь-цзы они тоже фигурируют. В китайских текстах II в. н. э. рассказывается, как хирург Хуа То лечил генералу рану, нанесенную отравленной стрелой, при этом обезболивающим служили вино и партия в шахматы. В то же время царь парфян погиб, когда отравленная стрела тохарцев – кочевников из китайских степей – попала ему в руку. Китайские тексты рассказывают также о легендарном яде под названием гур; в рецепт якобы входили живые скорпионы, многоножки и змеи, которых следовало посадить в сосуд или мешок и заставить сражаться друг с другом насмерть при помощи ядов.

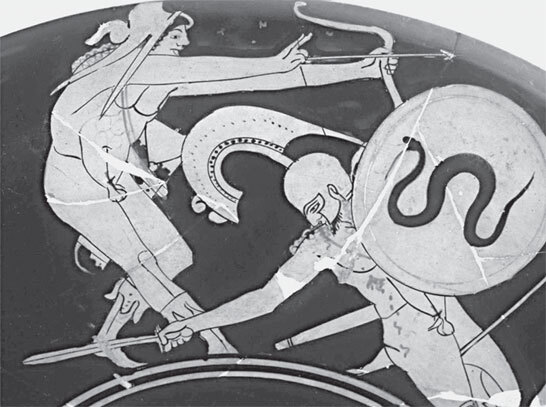

Рис. 8. Битва греческих гоплитов со скифскими лучниками. Упавший грек с щитом, на котором изображена змея – возможно, чтобы устрашить врагов или магическим образом отклонить смазанные змеиным ядом стрелы. Краснофигурный килик, 480 г. до н. э. Подарок Артура Ли, 1931 г., фотография Марии Дэниелс, музей Пенсильванского университета

В I в. до н. э. в Эфиопии, согласно античному географу Страбону, племя акатаров охотилось на слонов при помощи стрел, «отравленных ядом змеиной желчи». («Эфиопия» здесь – восточная Африка к северу от экватора.) Некоторые африканские культуры и поныне используют змеиный яд для усиления поражающего эффекта. Возможно, акатары – это предки современного народа акамба (камба), живущего в Кении: эти охотники на слонов славятся применением особого змеиного яда. Согласно историку Силию Италику, писавшему около 80 г. н. э., римские солдаты, воевавшие в Северной Африке, встретились с «вдвойне смертоносными снарядами – стрелами, пропитанными змеиным ядом». Ливийское племя насамонов владело «искусством избавления змей от их ужасного яда», а нубийцы, жившие в Верхнем Египте и Судане, вымачивали метательные копья «в тлетворных соках, тем самым оскорбляя металл ядом».

Из всех народов, славившихся применением отравленных стрел, однако, самыми изобретательными – и потому самыми страшными – слыли скифы, жившие в евразийских степях. В V в. до н. э. Геродот поразил греков описаниями того, как эти всадники пили прямо из позолоченных черепов своих врагов. Скифские женщины тоже выезжали на войну и потому звались «мужеубийцами».

Воинственные кочевники, чьи обширные территории растянулись от Черного моря на восток до монгольских степей, скифы властвовали во всем регионе вплоть до 300 г. н. э. Они успешно отразили наступление персидской армии под предводительством Дария I в V в. н. э., прибегая к тактике засад и партизанских набегов. Их непревзойденное мастерство в стрельбе из лука побудило афинян нанимать афинских лучников на войну вместе с фалангами гоплитов в V в. н. э. В 331 г. конные лучники скифов разбили часть войска Александра Македонского.

Скифы достигали победы частично благодаря умению стрелять из лука и тактике быстрых набегов, а частично за счет особых оружейных технологий. Им удалось построить идеальную систему доставки смертоносных биологических веществ в тело врага: они усовершенствовали композитный рекурсивный лук, который по мощи значительно превосходил другие конструкции, позволяя быстро и точно стрелять с большого расстояния. Каждый скифский воин брал с собой в бой более двухсот стрел, они были блестящими лучниками и отлично разбирались в биологическом оружии. Когда Геродот около 450 г. до н. э. отправился через Черное море к скифам, то узнал, что кочевники почитали героя Геракла – мифического изобретателя биологического оружия, считая его праотцем своего народа. Конечно, некоторые фрагменты того, что кочевники рассказали Геродоту, он понял неправильно, а что-то просто опустил, тем более что ему приходилось общаться с ними через переводчиков. Однако нельзя не обратить внимание на отдельные интригующие детали. То, что уцелело из утерянной скифской мифологии, позволяет предположить, что у них существовало нечто похожее на греческий сюжет о Геракле и гидре, и это объясняет происхождение скифских отравленных стрел. Согласно скифам, Геракл в Скифии встретил ужасную женщину-гадюку и прижил с ней трех сыновей. Лук, стрелы и особый пояс он оставил младшему сыну – Скифу, родоначальнику скифов.

Пояс Геракла имел необычную конструкцию. С пряжки или застежки свисала небольшая золотая чаша. И «до сего дня скифы носят чаши на поясе», как отмечал Геродот, при этом он не строил догадок относительно функций этого сосуда. Зачем же скифы снабжали пояса лучников таким сосудом?

Я считаю, что данное загадочное место из Геродота можно объяснить применением кочевниками отравленных стрел. Вполне правдоподобно, что в маленьких золотых сосудах мог храниться печально известный скификон – скифский яд, вещество, в котором скифы вымачивали наконечники стрел. Чистое золото не пострадало бы при прямом контакте с ядом. Учитывая, что индейцы чоко собирали в бутылку лягушачий яд, можно предположить, что скифские лучники эффективно и благоразумно обмакивали стрелы в чашу со скификоном, подвешенную к поясу. Интересно, что на ранних вазописях с сюжетом на тему Геракла и гидры богиня Афина держит сосуд с узким горлышком, чтобы туда капал яд (см. рис. 3).

Скифы также изобрели особый тип футляра для лука и стрел, называемый горитом. Художественные изображения этих футляров на вазах и золотых предметах, а также подлинные колчаны, найденные в скифских курганах V в. до н. э., демонстрируют их хитроумную конструкцию. Горит свисал с пояса и имел два отделения: в одном был лук, а другой служил колчаном для стрел и плотно закрывался крышкой. Этот метод и уникальная конструкция колчана гарантировали, что в любой ситуации на охоте или на войне под рукой всегда окажутся лук и стрелы любого размера и типа, а крышка не даст порезаться об острые как бритва отравленные наконечники (рис. 9).

В 1970-е годы кенийское племя акамба, уже упомянутое здесь, носило стрелы, смазанные ядом, в таком же футляре из закаленной кожи с крышкой, предохраняющей лучника от контакта с наконечниками.

Акамба соблюдали и другие предосторожности при обращении с отравленными снарядами. У стрел для мелкой дичи металлические наконечники, на которые наносили яд, очень маленькие, острые и съемные; у стрел для крупной дичи яд наносился на весь достаточно длинный наконечник. Эти наконечники обычно заворачивали в мягкую кожу антилопы, чтобы яд не засох и во избежание случайных ранений. Вероятно, такие же методы применялись и в античности.

Отправляясь на битву, скифы, вероятно, клали заранее обработанные стрелы в особый закрывающийся карман горита. А на охоте или в засаде лучник мог обмакнуть стрелу в скификон в чаше на поясе прямо перед выстрелом. Эта практика помогала избежать печальных случаев вроде того, что произошел с Филоктетом, когда он вез с собой колчан Геракла.

Рис. 9. Скифский лучник вынимает стрелу из колчана-горита. Краснофигурная ваза, ок. 520 г. до н. э. Британский музей

Самый чудовищный ингредиент скификона – яд гадюки. Скифская территория – место обитания нескольких ядовитых змей: восточной степной гадюки Vipera ursinii renardi; кавказской гадюки Vipera kaznakovi; обыкновенной гадюки Vipera berus и закавказской гадюки Vipera ammodytes transcaucasiana. Достаточно обмакнуть стрелу в яд одной из этих змей, чтобы получить смертоносное оружие, поскольку даже высохший яд гадюки долгое время сохраняет нейротоксичный эффект (герпетологи, работающие со скелетами змей, часто случайно ранятся о зубы высушенных скелетов и получают отравление). Но этой практикой скифы не ограничивались.

Сложный рецепт скификона можно воссоздать по высказываниям, приписываемым Аристотелю, по фрагментам утраченной работы натурфилософа Теофраста (IV в. до н. э.) и по рецепту, приведенному Элианом. Поскольку главный аспект биологической войны – психологическое устрашение, скифские лучники, служившие в афинской армии в V в. до н. э., скорее всего, охотно рассказывали о процессе приготовления яда и его мрачных составляющих.

Прежде всего, скифы убивали ядовитых гадюк сразу после того, как те приносили потомство – вероятно, потому, что змеи в это время неповоротливы и их легко поймать. (Большинство гадюк – живородящие.) Затем их тела откладывали разлагаться. Следующий этап требовал специальных знаний. Поскольку в скифской культуре большое значение имели шаманы, передававшие тайные знания из поколения в поколение, то, вероятно, именно они надзирали за сложным процессом приготовления яда, который включал и дополнительные ингредиенты.

Один из этих составляющих – человеческого происхождения. «Скифы, – писал Элиан, – смешивают с ядом, который наносят на свои стрелы, сыворотку человеческой крови». Согласно Аристотелю и Элиану, скифы владели методами «возбуждения» крови для отделения плазмы – «водянистой жидкости, которая плавает на поверхности крови». Источником сведений об этой замечательной технике, предвосхитившей современную центрифугу, считается Теофраст, но полное описание процесса, к сожалению, утрачено.

Сыворотку крови смешивали с навозом, помещали в кожаные мешки и зарывали в землю до полного разложения. Собственно, навоз или даже человеческие фекалии тоже могли служить весьма эффективным биотоксином для стрел. Даже без понимания современных бактериологических теорий люди античности на опыте знали, что навоз, попадая в рану, усугубляет поражение. В I в. н. э. историк Плутарх отмечал: «Следствия пищи и питья производят внутри корыт гнилость и порчу, от которой родятся черви». Экскременты кишат бактериями, вызывающими смертельные инфекции. Панджи – колья, которые расставляли вьетконговцы, воевавшие против американских солдат во Вьетнаме, – современный пример использования фекалий для нанесения глубоких зараженных ран.

На третьем этапе скифы смешивали навоз и сыворотку с ядом и останками разложившихся гадюк. Запах, должно быть, стоял просто невыносимый. Замечание Страбона, который родился в Причерноморье, это подтверждает. Соаны – скифское племя, обитавшее в Кавказских горах у Черного моря, – «смазывали кончики своих стрел поразительными ядами. Даже те, кого не ранили отравленные стрелы, страдали от их ужасного запаха».

Отвратительный запах отравленным стрелам могли придавать сознательно. То была античная версия современного «зловонного оружия», которое разрабатывают военные химики в качестве «психологических токсинов». Принцип зловонного оружия сегодня связан с тем, что запахи экскрементов и гниющих тел невыносимы для людей во всем мире, что и понятно, поскольку и то и другое – источники потенциально смертельных патогенов. Эта логика работала и в донаучную эпоху, когда дурные запахи – миазмы – считали непосредственной причиной заболеваний. Практика применения фекалий, мочи и других отвратительно пахнущих, исполненных патогенами веществ, в военном деле существовала в древнем Китае, Европе и обеих Америках. Сегодня военные зловонные вещества создаются искусственно. Теоретически они предполагаются к использованию как «нелетальное» оружие в условиях массового скопления людей, но на самом деле их токсичность и варварские способы применения могут повлечь за собой травмы и смерти.

Скифский яд для стрел определенно не предназначался для охоты на животных. Смешивая сгнившие останки ядовитых змей с кровью и фекалиями, скифы создавали бактериологическое оружие исключительно для убийства людей: никто не стал бы есть дичь, убитую подобным образом. Ренате Ролле, специалист по древним скифам, полагает, что в результате получался «чудовищный яд», приносивший мучительную смерть или продолжительную болезнь, поскольку «даже самые легкие ранения, скорее всего, оказывались фатальными».

И действительно: разложившаяся человеческая кровь и фекалии животных содержали бактерии, которые вызывают столбняк и гангрену, в то время как гниющие гадюки привносили в образовавшуюся рану новые бактериальные загрязнители. Сам змеиный яд, если его не получали отдельно, скорее всего, терял нейротоксичные свойства, если его оставляли разлагаться вместе с телом змеи. Ролле обратилась к судебному медику Стеффену Бергу, который предположил, что яд скифской стрелы, по всей видимости, начинал действовать в течение часа. Кровяные клетки жертвы разлагались, наступал шок. Даже если жертва переживала этот шок, через день-другой за ним следовала гангрена. Гангрена вызывала сильное гноетечение, из раны сочилась черная кровь – как в мифах о Троянской войне. Через несколько дней наступала смерть от столбняка. Но даже если жертва чудесным образом выживала, до конца жизни человек оставался инвалидом, как Филоктет и Телеф в греческих мифах: рана не затягивалась никогда.

Словно этих ужасных последствий применения яда недостаточно, литературные и археологические источники доказывают, что мастера по изготовлению наконечников скифских стрел снабжали свои крылатые орудия еще и крючками. Возмущаясь жуткими методами скифов, «сулившими двойную смерть», римский поэт Овидий описывал, как жертв «безжалостно расстреливали зазубренными стрелами», чей «летучий металл был смазан ядовитыми соками». Отравленные стрелы с хитроумно закрученными шипами уничтожили римскую армию в Армении в 68 г. до н. э., согласно историку Кассию Диону. Они имели неплотно прикрепленный второй наконечник, который обламывался и оставался глубоко внутри раны при попытке выдернуть стрелу.

«Чтобы сделать боль еще более нестерпимой, а изъятие стрелы более сложным», как пишет Ролле, к наконечникам одних стрел прикрепляли шипы, а другие изобиловали острыми крючками.

Даже поверхностная рана от такого снаряда очень болезненна, а удалить его крайне проблематично. Стрел, «усеянных крючками и вымоченных в яде, особенно страшились», заключает Ролле.

Это оружие, специально созданное для того, чтобы наносить больше повреждений и причинять больше боли, вызывало неодобрение у греков и римлян, которые, впрочем, охотно закрывали глаза на собственный опыт применения биологического оружия. Интересно, что античная критика оружия, разработанного для увеличения страданий, предвосхищает современные протоколы ведения войны, которые запрещают использование снарядов, чреватое «чрезмерными повреждениями или необязательными страданиями».

Скифы не только выработали рецепт чрезвычайно опасного яда и придумали, как максимизировать вред, снабжая наконечники стрел крючками, выпуская стрелы из технологически совершенных луков; они также изобрели способы аккуратного обращения с опасным оружием, придумав оригинальные конструкции пояса и колчана. Но и на этом их изобретательность не иссякла. В 1940-е годы советский археолог Сергей Руденко первым раскопал несколько курганов скифских воинов на Алтае. В этих могилах, датированных V в. до н. э., были найдены инструменты, оружие и артефакты, многие из которых весьма точно описал более 2000 лет назад Геродот. Из мерзлой земли, которую Руденко растапливал кипятком, извлекли золото, древесину, кожу, шерсть, шелк, металл и даже мумифицированные тела татуированных воинов.

Со времен Руденко многим археологам удалось раскопать другие курганы с останками скифских мужчин и женщин и обнаружить множество артефактов и предметов вооружения. Мир увидел колчаны и наконечники стрел, вырезанные из оленьих рогов и костей или отлитые в бронзе. Как правило, в местах археологических раскопок редко можно встретить деревянные предметы, но русская вечная мерзлота сохранила в прекрасном состоянии деревянные стрелы, на которых даже можно различить яркие краски (см. илл. 4).

Многие снаряды, достигавшие 75 сантиметров в длину, покрашены полностью красным или черным, в то время как на других можно заметить красные и черные волнистые линии и зигзаги. Руденко привел бесчисленные примеры такого рода в своей книге «Культура населения Горного Алтая в скифское время», но до сих пор эти любопытные украшения не привлекали внимание ученых. Зная, что скифы смачивали наконечники стрел змеиным ядом, мы можем высказать любопытную идею. Не навеяны ли узоры на стрелах змеями? У большинства ядовитых гадюк на коже можно различить зигзагообразные или ромбовидные фигуры. Например, у кавказской гадюки по красному туловищу идет зазубренная черная полоса, а у обыкновенной гадюки на шкуре есть зигзаги.

Возможно, считалось, что такие узоры магическим образом могут усилить действие отравленных стрел или деморализовать врага. Раскрашивая стрелы под страшных гадюк и усеивая их крючками, имитировавшими ядовитые зубы змей, скифы делали из них своего рода летучих гадов. «Змеиные стрелы», свистя в воздухе, вероятнее всего, вселяли ужас в сердца жертв. Особенно значительным мог быть эффект, когда воин в ожидании «злобно жалящей стрелы» видел, что рисунок на ней напоминает смертоносную гадюку.

Красочные метки лучники делали и для себя, чтобы отличить один тип снаряда от другого. Квинт Смирнский отмечал, что Филоктет имел с собой в колчане два разных типа отравленных стрел: одни для охоты, другие для убийства врагов. Во многих мировых культурах стрелы для двух этих целей различаются. Возможно, на тех, что покрывали чистым змеиным ядом и использовали для охоты на дичь, был один узор, а на тех, что для военных целей обрабатывали бактериологическим оружием – трудоемким в получении скификоном, – другой. Полностью красные или черные стрелы, возможно, вовсе не пропитывали ядом, и они служили для учебных соревнований, в которых кочевники демонстрировали свои умения. Точность и дальность попадания скифских лучников феноменальна, даже с коня. Археологи находили черепа их жертв с наконечниками стрел прямо между глаз. Плиний писал, что эти кочевники столь искусны, что стрелами скалывают ценную зеленую бирюзу со скал «неприступных ледовых гор» Кавказа. Античная надпись, найденная в Ольвии на Черном море, гласит, что скифский лучник Анаксагор одержал победу в соревновании по стрельбе на дальность. Его стрела пролетела 500 метров, намного больше, чем стрелы из древнегреческого лука – те били примерно на 250–300 метров.

При встрече с ордой конных скифов у противника, должно быть, вставали дыбом волосы. Битва начиналась с того, что скифы выпускали тучу дьявольски ядовитых стрел, «затмевая даже солнце», подобно персидским воинам при Фермопилах. При этом каждый скифский лучник мог стрелять со скоростью 20 стрел в минуту. А солдаты, съежившись за щитами, вспоминали все, что знали о страшных последствиях скификона. По токсичности и способности вселять ужас во врагов со скифскими «летучими гадюками» могут соперничать только индийские отравленные стрелы.

Индия, как с восторгом писали древние авторы, баснословно богата ядами и смертоносными растениями, а также кишит жуткими пресмыкающимися. Там отравляли оружие множеством злокозненных веществ – аконитом, внутренностями жуков, ядом кобры… В IV в. до н. э. войско Александра Македонского, попав в Индию, столкнулось с ужасными, чуть ли не сверхъестественными препятствиями: почти непроходимыми горами, странными долинами, где испарения убивали пролетавших птиц, незнакомыми ядовитыми растениями, ужасной жарой и жаждой, муссонами, огромными ядовитыми змеями, а также новым для себя живым оружием – индийскими боевыми слонами. Но хуже всего были стрелы, отравленные змеиным ядом.

Один из самых устрашающих ядов в дальневосточных землях получали от так называемой багровой змеи из «самых жарких регионов» Азии. Согласно Элиану, у этой змеи короткое багровое или темно-красное туловище и белая, словно молоко или снег, голова. Она кажется, по словам Элиана, «почти ручной» и не кусается, но если ее «вырвет» на жертву, то конечности человека начинают гнить целиком, что обычно приводит к быстрой смерти, хотя некоторым удавалось прожить несколько лет «в постепенном увядании». Современные герпетологи так и не смогли идентифицировать эту «багровую змею». Когда я связалась с Аароном Бауэром, специалистом по изучению азиатских змей, и сообщила ему описание Элиана, его поразили две детали: примечательная белая голова и ареал обитания «в самых жарких местах Азии». Если Элиан черпал информацию из третьих или четвертых рук, а первоисточник находился в Юго-Восточной Азии, то «багровой змеей», по предположению Бауэра, может быть редкая белоголовая гадюка, которая до 1888 года оставалась неизвестной науке. Бирманская гадюка-фея (Azemiops feae) – единственная в тропической Азии ядовитая змея с отчетливо белой головой. Она обитает на юге Китая, в Мьянме (бывшей Бирме) и Вьетнаме (рис. 10). Ее короткое и толстое туловище имеет иссиня-черный окрас с красными точками и может казаться багровым – особенно если чешуйки отражают свет или если рассматривать мертвый экземпляр. Примечательно, что герпетологи описывают гадюку-фею как «спокойную, но опасную», что соответствует замечанию Элиана о том, что змея выглядит «почти ручной». У этой примитивной гадюки сравнительно короткие клыки, которые она может и не пускать в ход, и маленькие мешочки для яда, что может объяснить сообщение Элиана об отсутствии клыков и катастрофических последствиях «рвоты» на жертву.

Сбор яда багровой змеи – дело сложное и опасное, как говорит Элиан. Чтобы извлечь яд, нужно подвесить живую змею вниз головой над бронзовым горшком, куда тот будет капать. В горшке яд сворачивается и превращается в густое янтарного цвета смолоподобное вещество. Когда змея умирает, подставляется другой горшок, куда собирается водянистая сыворотка, текущая с останков. Через три дня эта зловонная жидкость становится полностью черной. Два яда багровой змеи следует держать отдельно, так как убивают они по-разному, хотя и ужасным образом. Черный яд вызывает медленную мучительную смерть: человек долгие годы страдает от некроза и гноеточащих ран. Янтарная жидкость (чистый яд) приводит к жестоким конвульсиям, после которых у жертвы «растворяется мозг, вытекает через ноздри, и она умирает самой жалкой смертью».

Рис. 10. У багровой змеи Индии, описанной Элианом и Ктесием, явственно белая голова. Возможно, это ядовитая бирманская гадюка-фея, обнаруженная учеными в конце XIX в. Королевский музей Онтарио

Вас еще не тошнит? Именно такой реакции и добивались изготовители отравленных стрел в Скифии и Индии. Достаточно просто погрузить стрелы в чистый змеиный яд – к тому же, как уже говорилось, яд на белковой основе во время гниения, скорее всего, терял опасные свойства, хотя и мог стать источником заражения. Вымачивание боевых стрел в самых странных зельях и распространение информации об омерзительных рецептах среди потенциальных врагов служило важным психологическим аспектом биологического оружия. Сама перспектива сражаться против лучников, вооруженных скификоном или ядом багровой змеи, ужасала.

Когда Александр Македонский со своей армией в 327–325 гг. до н. э. прошел через Хайберский перевал из Афганистана в Пенджаб, Индия слыла неведомой страной сказок и чудес. Греческие ветераны вернулись домой с достоверной информацией по естественной истории Индии, а также с рассказами, поверить в которые невозможно. В решительной битве на реке Гидасп в Северной Индии солдат Александра поразила огромная фигура царя Пора, сидевшего верхом на колоссальном слоне. Это была первая встреча греков с боевыми слонами, однако они не растерялись и смогли победить, окружив слонов и убив управляющих ими махаутов (погонщиков) (см. главу 6).

После этой победы многие города и царства сложили оружие перед Александром, но другие решили сопротивляться. Александр мечтал продвинуться на восток к Гангу, а затем и к океану, но войска были истощены долгой кампанией вдали от дома и деморализованы слухами о непобедимых армиях могущественного царства в Северной Индии. Муссоны и сезон дождей, незнакомые ядовитые растения и жуткие насекомые Индии отнюдь не поднимали боевой дух. Греки взбунтовались и отказались идти дальше.

Александр уступил желаниям своих людей. Его войско отправилось по Инду на юг, к Индийскому океану, где разделилось: половина поплыла домой морем, другие же отправились на запад по безводным пустошам Гедросии (юг Пакистана и Ирана) во главе с царем.

По дороге на юг воины Александра попадали во множество приключений и воевали с экзотическими народами. Они обнаружили траву, которая мгновенно убивала их вьючных мулов, а у воинов болели глаза от ослепляющего брызгающего сока колючих огурцов. Люди гибли от жажды, тропических болезней и незрелых фиников. Там водились смертельно ядовитые кобры и гадюки. «В песчаных дюнах, – писал Страбон, – ползали никем не замечаемые гадюки, убивающие каждого, кого кусали». Змеиные укусы вскоре стали настолько опасны, что Александру пришлось пригласить индийских врачей сопровождать свою армию. Укушенный должен был сообщать об этом в царский шатер, чтобы индийские целители смогли оказать ему экстренную помощь.

После завоевания государства царя Самбуса Александр и его войско в 326 г. до н. э. прибыли к укрепленному городу Гармателия (вероятно, современная Мансура в Пакистане). Здесь греки встретились с «новой и серьезной опасностью», как отметил историк Диодор Сицилийский. Жители Гармателии были почему-то уверены в победе. Когда 3000 воинов устремились из города навстречу армии Александра, стали ясны причины такой уверенности.

Гармателийцы «смазали оружие смертельным ядом». Историк Квинт Курций утверждает, что в яде они вымочили клинки, а Страбон добавляет, что вымочены были и деревянные наконечники стрел, закаленные в огне. Диодор продолжает, утверждая, что зелье для сражения получили из мертвых змей, но не тем же методом, что с багровой змеей. Как и скифских гадюк, змей в Гармателии убивали и оставляли гнить на солнце. Когда от жары их тела разлагались, распавшуюся ткань якобы заполнял яд. Интересно, что и скифы, и индийцы получали яд для стрел из всего тела гадюк. Недавнее открытие герпетологов показывает, что они имели для того все основания. Дело не только в том, что гниющая плоть жертв в желудке змеи содержит болезнетворные микробы: исследователи обнаружили, что в организме гадюк по нескольку месяцев скапливаются фекалии. Гниющие экскременты мертвой гадюки привносили в ядовитую смесь дополнительные болезнетворные компоненты.

Диодор приводит очень яркое описания битвы. Раненые сразу же цепенели, затем начинали испытывать сильные боли и конвульсии. Кожа холодела и серела, их рвало желчью. Из ран сочилась черная пена, по конечностям быстро распространялась багрово-зеленая гангрена, несущая «ужасную смерть». Даже «простая царапина» приводила к столь же мучительной гибели.

Поскольку Индия в первую очередь известна кобрами, современные исследователи предположили, что речь идет попросту о яде кобры. Я запросила экспертное мнение герпетолога Аарона Бауэра. Изучив маршрут Александра по Индии и детально описанные Диодором симптомы, Бауэр заключил, что яд принадлежал смертельно опасной гадюке Расселла Vipera russelli russelli, а не одному из видов кобры. Судя по симптомам, стрелы смазывали чистым змеиным ядом: в своем описании Диодор, видимо, объединил это событие с подлинными случаями, когда яд получали из разложившихся останков змей, а возможно, такой слух пустили сами жители Гармателии, чтобы напугать нападавших. Яд гадюки Расселла вызывает оцепенение, рвоту, резкую боль, гангрену и смерть – все так, как описано Диодором, в то время как смерть от яда кобры относительно безболезненна, а причиной ее служит паралич дыхания.

То, что многие воины, даже получившие пустяковые ранения, один за другим умирали в муках, глубоко потрясло Александра. Особенно горевал он из-за страданий своего любимого военачальника Птолемея, которому стрела оцарапала плечо. Согласно Диодору и Курцию, однажды ночью Александру приснилась змея, державшая в пасти некое растение (Страбон же утверждает, что это растение Александру показал какой-то человек). На следующее утро Александр нашел его и лично наложил компресс на почерневшее плечо Птолемея, а также приготовил питьевой раствор. От такого лечения Птолемей поправился, как и многие другие раненые. Осознав, что греки нашли противоядие от их стрел, жители Гармателии капитулировали.

Страбон предполагает, что фантастическую историю о вещем сне Александра придумали после того, как кто-то – вероятно, один из индийских врачей, сопровождавших греческую армию, – рассказал ему о противоядии, о средстве от стрел, отравленных змеиным ядом. Индийские лекари имели большой опыт в лечении укусов змей. Они, должно быть, сразу опознали по симптомам, каким именно ядом жители Гармателии смазывали свое оружие.

Отравленные стрелы – характерный тип вооружения для Индии, и тем не менее, как и во многих других древних культурах, оно вызывало смешанные чувства. Ядовитое оружие нарушало традиционные индуистские законы поведения, установленные для брахманов и других высших каст, – «Законы Ману». Эти законы передавались из поколения в поколение, из уст в уста, они восходят примерно к 500 г. до н. э. (а по мнению некоторых исследователей, и к более раннему времени) и, таким образом, были известны во времена Александра Македонского. «Законы Ману» запрещали использование стрел «с зазубринами, пропитанных ядом или горящих».

Принципам корректного и благородного ведения войны для брахманов, изложенных в «Законах Ману», однако, противоречил другой индийский трактат времен Александра Македонского – «Артхашастра». Эта книга о безжалостном искусстве управления государством приписывается Каутилье, брахману и военному стратегу царя Чандрагупты, правителя царства Маурьев, который пришел к власти в 323–320 гг. до н. э. Историк медицины Гвидо Маино охарактеризовал «Артхашастру» как «революционную» и «циничную» книгу, но политологи и историки считают ее ценным и удивительным примером реальной политики древних. Каутилья советовал Чандрагупте любыми средствами, без каких-либо моральных ограничений достигать военных целей и перечислял удивительное количество методов тайного отравления врагов, в том числе приводил несколько сложных рецептов биохимического оружия на основе змеиных ядов и других малопривлекательных ингредиентов. Жители Гармателии, которых древнегреческие историки характеризуют как брахманов, возможно, считали токсическое оружие, подобное описанному Каутильей, необходимым, ведь им предстояло защищаться от столь могущественного чужеземного захватчика, как Александр Македонский.

Неизвестно, многие ли рецепты Каутильи действительно претворились в жизнь, но одним из результатов появления «Артхашастры» могла стать осторожность в отношении столь чудовищных составов. Каутилья и сам говорил, что рассказ о жутких последствиях применения его ядов и отваров имеет пропагандистский эффект, поскольку вызывает «ужас у врага».

В современной Индии древнее биологическое оружие переживает ошеломительный ренессанс. «Артхашастра» Каутильи, составленная около 2300 лет назад, стала в 2002 году предметом интенсивного изучения индийских военных экспертов и ученых из университета Пуны. При материальной поддержке Министерства обороны Индии ученые стали исследовать описанные Каутильей древние «секреты эффективного тайного ведения войны» и биологическое оружие, чтобы использовать все это против врагов Индии. По данным BBC и других новостных агентств, ученые экспериментировали с древними рецептами, будто бы дававшими особые биологические возможности человеку: например, отвар из светлячков и глаз кабанов позволял воинам видеть в темноте. Особые ботинки, смазанные жиром зажаренных беременных верблюдиц или посыпанные пеплом кремированных детей и птичьей спермы, якобы давали солдатам возможность без устали проходить сотни миль. Ученые также исследовали приведенные Каутильей рецепты порошков из ядовитых веществ, которые должны были нести врагам безумие, слепоту или смерть.

Индийские военные эксперименты можно считать всего лишь проявлением магического мышления. Однако индийские ученые не одиноки в поисках необычных биологических веществ, могущих обеспечить необычные способности воинам. Например, в 2002 году исследователи при поддержке Управления перспективных исследовательских программ Пентагона начали поиск особых стимуляторов и веществ, «основанных на генах мышей и дрозофил», которые могли бы устранить для американских солдат необходимость спать.

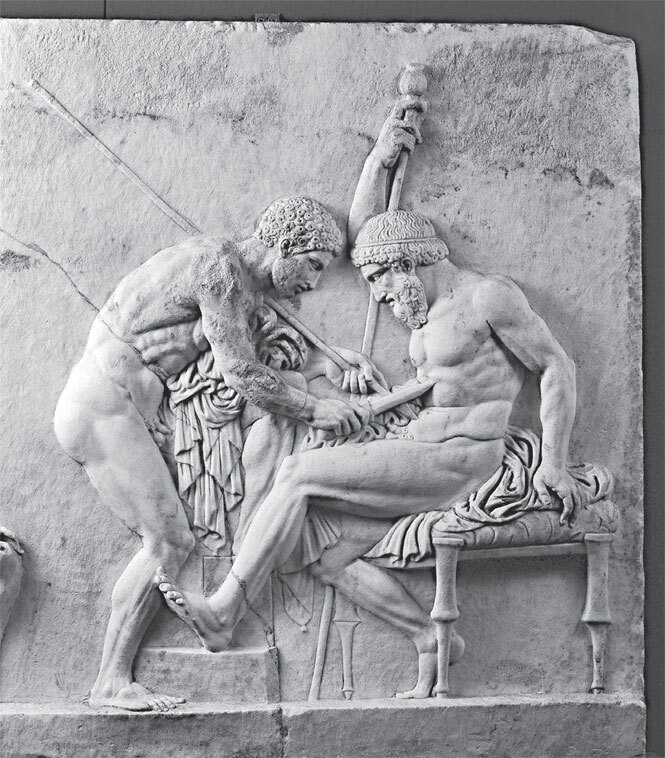

Возможностей для обработки стрел естественными ядами в Древнем мире было множество, так что поиски противоядий и составов для лечения ран, нанесенных с их помощью, тоже не прекращались. Лечение отравленных ран в греческих мифах отражало действительные в то время методы военного врачевания. Например, гнойную рану Телефа, сына Геракла, который неосторожно укололся отравленным копьем Ахилла, исцелили ржавчиной с конца того же копья. Плиний описывал знаменитую картину, где Ахилл мечом счищает с копья ржавчину и сыплет на рану Телефа (рельеф с той же сценой обнаружен на развалинах античного Геркуланума, рис. 11). Согласно Плинию, ржавчина и ярь-медянка с бронзового оружия смешивались с миррой и останавливали кровотечение из ядовитых ран. Археологи находили ржавые гвозди и старые металлические инструменты в походных наборах римских военных хирургов – очевидно, они применялись именно для этой цели. Действие ржавчины на раны, нанесенные ядовитыми стрелами, до сих пор неизвестно, но оксид железа имеет целебные свойства и употребляется в современной медицине. Мирра – хороший антисептик.

Рис. 11. Ахилл лечит рану Телефа, нанесенную отравленной стрелой, ржавчиной с конца своего копья. Мраморный рельеф из Геркуланума, Национальный археологический музей, Неаполь

Врач Руф Эфесский (I в. н. э.) советовал военным медикам допрашивать дезертиров и пленных из армии противника о том, какие яды там используются, чтобы своевременно готовить противоядия. Сок молочая и смола доремы аммиачной считались эффективным средством от ран, нанесенных ядовитыми стрелами, согласно Плинию, который рекомендовал также растение под названием «кентаврий», или «хиронион», названное в честь кентавра Хирона (Centaurium – золототысячник).

Это известное средство для сушки мокнущих ран. Говорили, что сила золототысячника «так велика, что куски мяса собираются вместе, если сварить их в его отваре». На руинах древнеримских военных госпиталей в Британии были найдены большие запасы золототысячника.

Плиний утверждал, что существует противоядие против всех змеиных ядов, кроме яда аспида (кобры). Элиан соглашался, что жертве аспида «ничем нельзя помочь». Некоторые противоядия, такие как рута, мирра, танин и простокваша, полезны или по крайней мере безвредны; другие опасны; третьи кажутся просто бессмысленными: например, вареные лягушки, сушеная ласка и яички гиппопотама.

Известны также попытки развить у себя устойчивость к змеиному и другим ядам. Не секрет, что жители стран, кишащих ядовитыми тварями – скорпионами и змеями, – часто имеют своего рода иммунитет к их ядам, так что укус скорпиона вызывает у них обычный зуд, а нападение змеи – чесотку. Иммунитет некоторых обитателей подобных мест был будто бы так силен, что они дыханием, слюной или кожей отгоняли гадюк или вылечивали их укусы. Ярчайшим примером считались псиллы, жившие в Северной Африке. Согласно римлянам, псиллы настолько привыкли к укусам змей, что собственная слюна служила противоядием к змеиному яду. На сегодняшний день противоядие получают из антител, вырабатывающихся к активному змеиному яду, и предполагают, что псиллы достигли иммунитета по тому же принципу. Римляне активно стремились заполучить слюну псиллов как противоядие к укусам змей во время своих африканских кампаний.

В античности считалось также, что, выпив небольшое количество яда вместе с соответствующим противоядием, можно защититься от этого яда – подобная идея лежит в основе современной вакцинации. Она присутствует в древних «Законах Ману», предписывающих царям принимать с едой смесь яда и противоядия к нему. Царь Митридат VI Понтийский (см. главу 6) – самый известный античный последователь этого принципа.

Помимо приема противоядия, можно попытаться удалить из организма жертвы змеиный яд. Гноящаяся рана Филоктета, нанесенная стрелой, отравленной ядом гидры, зажила, когда яд высосали и наложили припарку. Таково стандартное лечение как укусов змей, так и ран от ядовитых стрел: в этих случаях из раны выделялась не алая, а черная кровь. К воинам, сраженным отравленными стрелами, немедленно спешили военные врачи, которые либо высасывали яд сами, либо прикладывали пиявок, применяли целебные мази или специальные отсосы, чтобы удалить его из раны. Однако высасывание змеиного яда ртом могло быть опасным и для самого врача. В 88 г. до н. э. один медик в Риме умер таким образом. Когда он демонстрировал коллегам свое искусство обращения со змеями, его укусила кобра. Ему удалось успешно высосать яд самостоятельно, но он не успел быстро прополоскать рот водой. Ужасный итог описан Элианом: яд «превратил его десны и рот» в гниющую рану и распространился по всему телу. Через два дня он умер. Во избежание таких случаев троянские доктора предпочитали пиявок, а индийские врачи брали в рот кусочек льняной ткани в качестве фильтра.

Медик Цельс, писавший примерно через сотню лет после смерти незадачливого римского врача, советовал применять специальный отсос, но если его нет под рукой, то послать за кем-то, кто умеет высасывать яд ртом. Возможно, сказочные рассказы о том, как слюна псиллов нейтрализует змеиный яд, – результат непонимания со стороны неискушенных наблюдателей, которые видели, как целитель-псилл высасывает яд. Согласно Светонию, в 30 г. н. э. будущий император Август посылал за заклинателями змей из числа псиллов, чтобы они высосали яд из ранки Клеопатры, ужаленной аспидом. Цельс считал, что искусство псиллов основано на «смелости, подтвержденной опытом». Он правильно указал, что любой, «кто следует примеру псиллов и высасывает яд из раны, будет в безопасности», если только «у него самого нет ранок на деснах, нёбе или во рту».

Змеиный яд вполне безопасно переваривается, если только нет внутренних повреждений, из-за которых он может попасть в кровеносную систему. Это знал Лукан, римский историк I в. н. э. Лукан на многих страницах чрезвычайно мрачно и подробно расписывал «несказанные ужасы» умирания от укусов различных змей и скорпионов во время тяжелейших кампаний Катона в ходе гражданской войны в североафриканской пустыне в I в. до н. э. На помощь Катону пришли псиллы. Как в свое время индийские врачи, искусные в лечении змеиных укусов, помогли в Индии Александру Македонскому, так псиллы присоединились к армии Катона и исцеляли непрерывный поток жертв от укусов змей, поступавший в их шатры. Если индийские доктора опознавали вид яда на стрелах гармателийцев по виду ран, то псиллы, по словам Лукана, определяли вид змеи по вкусу яда. Судя по всему, псиллы всячески поощряли слухи о своей особой неуязвимости, чтобы сохранить монополию на лечение ядовитых ран, и вскоре после гражданской войны некоторые псиллы практиковали свои методы исцеления уже в Риме.

Плиний и Лукан критиковали их за ввоз в Италию смертельных ядов, а также ядовитых змей и скорпионов из экзотических земель с целью наживы. Видимо, псиллы стали поставщиками ядов для тайных заговоров.

В Древней Индии врачи хорошо умели лечить от укусов змей, но удаление стрел, особенно покрытых ядом, считалось отдельным ремеслом, которым занимались шальяхары (удалители стрел). Эти хирурги принимали решение о том, выдергивать ли стрелу или, наоборот, проталкивать ее дальше по телу. Иногда они пользовались магнитами, чтобы найти и вывести железные наконечники стрел, а иногда, чтобы резко и быстро выдернуть глубоко засевшую стрелу, ее привязывали к дереву или лошадям. В этом случае оставалось надеяться, что стрела не зазубрена. «Зазубренные стрелы – настоящее проклятие для военных хирургов», – отмечает специалист по военным ранам и их лечению в истории Гвидо Майно. В средиземноморском мире с зазубренными наконечниками стрел, характерными, например, для скифских кочевников, работали с помощью специальных инструментов. Примерно в 400 г. до н. э. Диокл Каристский изобрел так называемую «ложку Диокла» для удаления зазубренной стрелы без причинения дополнительного вреда ране.

Но, несмотря на все лекарства, противоядия, панацеи и средства скорой помощи, несмотря на легендарный сон Александра Македонского, удручающее зрелище черной крови, вытекающей из отравленной раны, вызывало отчаяние. Ужасный яд мгновенно распространялся по организму, что почти всегда означало смерть. Выживаемость воинов, пострадавших от ядовитых стрел, оставалась низкой – вероятно, примерно такой же, как в греческих мифах, из которых нам известно только о двух выживших жертвах – Телефе и Филоктете, да и те по многу лет страдали. Умер даже кентавр Хирон, хотя и нашел особое лечебное растение, а в случаях с Ахиллом, Парисом, Одиссеем, Гераклом и многими другими мифологическими воинами, сраженными отравленным оружием, противоядия оказались бессильны. Когда на поле битвы воин получал биологически загрязненную рану, его товарищи, несомненно, ощущали «уныние и чувство бессилия».

Несмотря на риски, связанные с добычей и хранением материалов для изготовления ядовитого оружия, а также моральное неодобрение, которое часто сопровождало его применение, гарантированная высокая смертность в рядах врага, большой арсенал природных ядов и отсутствие эффективных противоядий в сочетании с преимуществами в дальнобойности сделали отравленные стрелы самым популярным биологическим оружием древнего мира. Но для достижения побед в битвах шли в ход различные природные вещества. В двух следующих главах мы рассмотрим иные способы применения ядов и патогенов, направленные на массовое поражение врагов. По-прежнему руководствуясь мифами, можно уподобиться не только Гераклу или Одиссею с их отравленными стрелами, но и волшебнице Кирке – и отравлять целые водоемы, а то и самому Аполлону, дабы насылать мор.