Книга: Дроны. Оружие XXl века

Назад: Глава 1 Советский «Глобал Хоук»

Дальше: Глава 3 Ударный БПЛА ТУ‑300

Глава 2

Советские БПЛА 1945–1991 гг

После войны в СССР было создано несколько радиоуправляемых мишеней. Радиоуправляемые бомбардировщики Пе-2 в начале 1950-х гг. использовались в испытаниях первой советской управляемой ракеты «воздух — воздух» РС-1У (К-5) с радиокомандной системой наведения. Этими ракетами в середине 1950-х гг. вооружали перехватчики МиГ-17ПФУ и Як-25.

В свою очередь радиоуправляемые тяжёлые бомбардировщики Ту-4 задействовались в испытаниях первой советской зенитно-ракетной системы С-25 «Беркут». 25 мая 1953 г. управляемой ракетой В-300 на полигоне Капустин Яр был впервые сбит самолёт-мишень Ту-4, имевший лётные данные и ЭПР, очень близкие к американским дальним бомбардировщикам В-29 и В-50.

Из-за отсутствия надёжной системы управления взлётом дрона выработавшие свой ресурс и переделанные в мишени Ту-4 поднимались в воздух с пилотами в кабинах. После того как самолёты занимали требуемый эшелон и ложились на боевой курс, лётчики включали тумблер радиокомандной системы и покидали машину на парашютах.

Уже в 1956–1957 гг. Андрей Николаевич Туполев, возглавлявший ОКБ-156, почувствовал угрозу отечественному авиастроению, исходившую от патологического увлечения Хрущёва ракетами. Поэтому руководство ОКБ-156 решило подстраховаться, и в 1956–1957 гг. в ОКБ-156 был создан новый отдел, занимавшийся управляемыми ракетами. Внутри ОКБ-156 это подразделение именовали отделом «К». Возглавил его сын А.Н. Туполева Алексей Андреевич.

Первой разработкой отдела «К» стал межконтинентальный снаряд средней дальности «С». Разработка изделия «С» была санкционирована постановлением Совмина СССР № 1145—519 от 23 сентября 1957 г. Согласно постановлению лётные испытания самолёта-снаряда «С» должны были начаться в IV квартале 1958 г.

Главным разработчиком самолёта-снаряда было определено ОКБ-156. Внутри КБ самолёт-снаряд «С» получил индекс Ту-121 или «изделие 121».

Специально для Ту-121 в ОКБ-300 (главный конструктор С.К. Туманский) был разработан малоресурсный турбореактивный двигатель КР-15—300. Двигатель должен был работать всё время полёта (около 1 час. 40 мин.) в форсажном режиме и развивать тягу около 10 т.

Для взлёта самолёта-снаряда использовались два пороховых ускорителя ПРД-52 с общей тягой 57,5—80 т (в зависимости от температуры окружающего воздуха). В качестве топлива в ускорителях использовался нитроглицериновый порох марки НМФ2. Вес одного ускорителя составил 3300 кг. Ускорители одновременно являлись и опорами самолёта-снаряда на направляющих рельсах пусковой установки. Время работы ускорителей — от 3,75 с до 5 с в зависимости от температуры окружающей среды. В момент сброса ускорителей ракета развивала скорость 167,5 м/с (601 км/час).

Система управления самолётом-снарядом Ту-121 инерциальная с астрокоррекцией. Аппаратура астронавигации была разработана филиалом НИИ-1 ГКАТ. Наверху корпуса ракеты было установлено стекло размером 400 × 600 мм, использовавшееся для астрокоррекции ракет «Буря» и «Буран». Время от старта до захвата звезды аппаратурой астронавигации составляло 5 минут. Кроме того, в систему управления ракеты входили автопилот АП-85 и анероидный прибор (корректор высоты) КВ-8М.

После старта ракета, пройдя 500 м, достигала высоты 20 км, а затем медленно поднималась и у цели была на высоте 24,1 км. На маршевом участке скорость ракеты поддерживалась около 2755 км/час.

Дальность полёта при встречном ветре в 40 м/с (на всей трассе) составляла 3880 км. Таким образом, самолёт-снаряд Ту-121, стартовав с территории СССР, мог поразить все страны Европы, всю Северную Африку, всю Саудовскую Аравию, всю Индию и весь Китай.

КВО самолёта-снаряда при максимальной дальности составляло 10 км. При подходе к цели на расстояние 46 км по команде, вырабатываемой аппаратурой астрокоррекции, самолёт-снаряд переходил в пикирование под углом в 50°. Срабатывание боевого заряда должно было происходить на высоте 2 км над целью.

Для запуска самолёта-снаряда Ту-121 на Новокраматорском машиностроительном заводе была создана буксируемая четырёхосная пусковая установка СТ-10. В качестве тягача первоначально предлагалось использовать МАЗ-214 (ЯАЗ-214), а позже МАЗ-535.

К лету 1959 г. первый опытный лётный экземпляр самолёта-снаряда Ту-121 был перевезён на испытательную базу ОКБ-156 во Владимировке (Астраханская область). 25 августа 1959 г. состоялся первый пуск Ту-121. Прошёл он успешно и с большой помпой. На старте присутствовал сам А.Н. Туполев, а из репродукторов гремел гимн СССР.

Всего в ходе заводских испытаний было сделано пять пусков Ту-121. В ходе испытаний проверялись возможности управления пусками самолётов-снарядов непосредственно из кабины пусковой установки. Для этого в кабину посадили кролика, и, поскольку тот не сдох, было решено метод пуска из кабины принять за штатный.

Тем не менее, все труды ОКБ-156 оказались напрасными. Хрущёв решил прекратить все работы над крылатыми ракетами большой дальности. В 1960 г. вышло постановление Совмина о прекращении работ над крылатой ракетой Ту-121.

Однако история Ту-121 в 1960 г. не закончилась. Ещё в 1958–1960 гг. в ОКБ-156 параллельно с работами над самолётом-снарядом Ту-121 начали работы над межконтинентальным самолётом-снарядом большой дальности Ту-123.

Проект Ту-123 компановочно представлял собой увеличенный по весу и габаритам вариант Ту-121. Для достижения увеличенной дальности полёта в новом проекте предполагалось увеличить запас топлива и установить новый бесфорсажный более экономичный турбовентиляторный твердотопливный двигатель НК-6 с максимальной тягой 18–22 т. Боевая часть увеличивалась под использование мощного термоядерного заряда. Систему управления Ту-123 предполагалось выполнить астроинерциальной. По тем же самым причинам, что и по изделию 121, работы по этому проекту, не выйдя из стадии эскизного проектирования, были вскоре прекращены. В дальнейшем шифр «123» был присвоен беспилотному разведчику комплекса «Ястреб».

В ходе проработок по возможному развитию проекта 121 был проработан эскизный проект Ту-133 (изделие СД). Проект представлял исходный самолёт-снаряд Ту-121 с увеличенным запасом топлива во внутренних баках и дополнительными сбрасываемыми подвесными топливными баками. Цель модернизации — получение за счёт минимальных конструктивных доработок исходного проекта дальности полёта, близкой к межконтинентальной (5000–6000 км).

БПЛА-разведчик Ту-123 «Ястреб» на транспортно-стартовой установке СТ-30. (Фото с сайта: https://aviav.ru/)

А.Н. Туполев и К° не смирились с прекращением работ над самолётом-снарядом Ту-121 и уговорили руководство страны начать работы по переделке самолёта-снаряда в дальний беспилотный разведчик. 16 августа 1960 г. вышло постановление Совмина о создании системы дальней беспилотной разведки, получившей официальный шифр ДБР-1 «Ястреб» («Ястреб-1») с беспилотным разведчиком Ту-123.

Легко можно понять сторонников и противников крылатых ракет дальнего действия. Одни говорили, что крылатые ракеты Ту-121 дешевле, проще в эксплуатации и мобильнее межконтинентальных баллистических ракет с дальностью 4000 км, что даже наличие нескольких полков Ту-121 заставило бы вероятных противников затратить в несколько раз большие средства на создание высотных средств ПВО. Другие говорили, что надо сосредоточить все средства на создании межконтинентальных баллистических ракет, поскольку те неуязвимее в полёте. И те и другие по-своему правы. Но какой дурак решил отказаться от эффективного боевого оружия, но предложить работы по этой же системе, но в качестве разведчика. Ясно, что нужно было или делать самолёт-снаряд Ту-121 в универсальном варианте (боевом и разведывательном), или закрыть тему вообще.

При создании разведывательного комплекса были использованы элементы Ту-121, что позволило выдержать все сроки испытаний, заданные постановлением от 6 августа 1960 г. Заводские испытания Ту-123 удалось закончить в сентябре 1961 г., совместные с Министерством обороны испытания прошли с сентября 1961 г. по декабрь 1963 г.

Постановлением Совмина от 23 мая 1964 г. разведчик Ту-123 был принят на вооружение под названием «система дальней беспилотной разведки ДБР-1 “Ястреб”».

Серийно ДБР-1 выпускался заводом № 64 (Воронежским авиационным). С 1963 по 1972 г. было изготовлено 52 изделия. Система ДБР-1 состояла на вооружении до 1979 г.

Фюзеляж Ту-123 типа монокок состоял из шести секций. Носовая часть весом 2800 кг выполнялась спасаемой на парашютной системе. Она соединялась с хвостовой частью четырьмя пневмозамками.

В отличие от Ту-121, в носовой части самолёта Ту-123 размещались разведывательная аппаратура, система кондиционирования, часть агрегатов воздушной системы, электро- и радиооборудования, четыре опоры шасси и основной посадочный парашют. Для обеспечения доступа к этому оборудованию носовая часть имела два эксплуатационных разъёма.

Элементы астрокоррекции и разведывательной аппаратуры на земле хранились и транспортировались отдельно, в специальном закрытом полуприцепе с необходимым для разведаппаратуры микроклиматом, а при подготовке к полёту с помощью подъёмного крана пристыковывались к самолёту.

В неспасаемой хвостовой части фюзеляжа находились силовая установка, топливные баки, автопилот, агрегаты воздушной системы, электро- и радиооборудования, энергоузел и тормозной парашют.

Маршевый и стартовый двигатели были взяты от Ту-121, хотя и прошли небольшую модернизацию.

ДБР-1 мог производить фоторазведку полосы местности (маршрута) шириной 60–80 км и длиной 2700 км в масштабе 1 км в 1 см и полосы шириной 40 км и длиной 1400 км в масштабе 200 м в 1 см, а также радиотехническую разведку с боковым обзором на глубину до 300 км.

Внешне Ту-123 мало отличался от своего родителя Ту-121. Для Ту-123 было разработано новое пусковое устройство СТА-30 (стартовый автомобильный тягач САРД-1). Пусковое устройство было создано на шасси тягача МАЗ-537 с полуприцепом. МАЗ-537 был оснащен дизелем мощностью 525 л.с. Старт происходил под углом 12° к горизонту.

По программе, введённой в аппаратуру перед стартом, программные механизмы производили включение и выключение аэрофотоаппаратов. После выполнения заданной программы полёта и разворота на обратный полёт на расстоянии 400–500 км автоматически включалась бортовая аппаратура привода. Обзорная наземная РЛС в системе наземного привода производила обнаружение и опознавание самолёта-разведчика. После опознавания производился захват разведчика на автосопровождение и включение автоматической системы привода, выдававшей радиокоманды на борт для приведения самолёта-разведчика и на приземление приборного отсека в заданном месте.

По программе выдавалась команда на останов двигателя, на слив остатков топлива из баков, на перевод траектории полёта самолёта на набор высоты с целью гашения скорости. Затем выдавалась команда на выпуск тормозного (хвостового) парашюта. После чего проходила команда на отстрел замков крепления носовой части и ввод в действие основного посадочного парашюта, на котором носовая часть опускалась на землю. Для амортизации удара при касании от воздушной бортовой системы выпускались четыре опоры шасси Ту-123. Хвостовая часть при снижении на тормозном парашюте разрушалась при ударе о землю.

После приземления приборного отсека на нём начинал автоматически работать радиомаяк, что обеспечивало его поиск наземными поисковыми службами.

Полёты «Ястреба» проводились, как правило, только на крупных советских полигонах (Забайкалье, Дальний Восток, Средняя Азия). Маршрут прокладывался над малонаселенными районами СССР. Если из-за отказа бортовой аппаратуры самолёт отклонялся от маршрута с тенденцией ухода за пределы полигона, производилась его ликвидация: с земли поступала радиокоманда на выключение двигателя и перевод машины в пикирование с глубоким креном.

Система состояла на вооружении разведывательных подразделений ВВС, дислоцировавшихся в западных приграничных военных округах, до 1979 г. После принятия на вооружение в 1972 г. разведчика МиГ-25Р комплексы ДБР-1 постепенно стали снимать с эксплуатации, и все их элементы были утилизированы. Самолёты частично были переданы на полигоны ВВС для оборудования мишенной обстановки (имитировали американские ракеты «Першинг»). Сохранившийся экземпляр БПЛА Ту-123 был представлен на выставке авиационной техники на Центральном аэродроме в Москве. Позже его увезли в неизвестном направлении. По некоторым данным, сейчас он обретается в Музее техники Вадима Задорожного.

По мнению автора, «Ястреб» должен был стать «разведчиком судного дня», то есть сразу после нанесения массированного ядерного удара по странам НАТО в Европе он должен был предоставить высшему командованию обзор разрушений военной и экономической инфраструктуры противника.

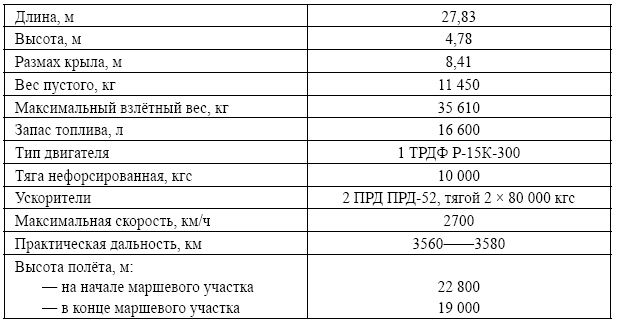

Тактико-технические данные Ту-123 «Ястреб»

На базе Ту-123 было разработано несколько нереализованных проектов. В их числе были проекты беспилотного самолёта-мишени 123М (Ту-123-М); ударный или разведывательный варианты изделия 123 с ядерной силовой установкой (твердотопливный реактивный двигатель со встроенными в тракт реактором и теплообменником).

Дальний беспилотный разведчик ДБР-1 на Центральном аэродроме в Москве. (Фото А. Широкорада)

Согласно требованиям постановления Совмина, при проектировании беспилотной разведывательной системы «Ястреб» от ОКБ-156 требовалось рассмотреть вопрос о создании полностью спасаемого беспилотного самолёта-разведчика. В ОКБ-156 в начале 1960-х гг. рассматривались два варианта реализации идеи спасения.

Первый вариант предусматривал создание пилотируемого изделия 123. Этот проект получил обозначение Ту-141 («123П») или «Ястреб-П». Согласно предварительным предложениям, самолёт-разведчик должен был стартовать как его беспилотный прототип, а выполнять задание, возвращаться на свою территорию и совершать посадку — под управлением пилота. Этот вариант отвергли как малосостоятельный, перечеркивающий одно из основных преимуществ беспилотного разведчика — его боевую устойчивость при воздействии всего спектра поражающих факторов и отсутствия присущих человеку отрицательных психофизических реакций.

Второй вариант предусматривал создание на базе беспилотного Ту-123 его спасаемой модификации. Работы над проектом полностью спасаемой системы беспилотной разведки начались в ОКБ-156 в 1964 г., сразу же после передачи «Ястреба» в серийное производство. Система получила название ДБР-2 «Ястреб-2», а беспилотный спасаемый самолёт-разведчик — шифр 139 (Ту-139).

Проектирование беспилотного Ту-139 шло под основное требование посадки самолёта-разведчика после выполнения задания с полётным весом 13,5 т. Во второй половине 1960-х гг. было закончено проектирование и построены опытные экземпляры Ту-139, в конце 1960-х — начале 1970-х гг. начались его лётные испытания. Но вскоре все работы по этой тематике были закрыты, как и все работы по развитию сверхзвуковых разведывательных беспилотных систем стратегического назначения наземного базирования.

Ту-139 проектировался с учётом технической возможности не менее чем 10 повторных пусков и посадок на неподготовленные площадки. Ту-139 проектировался на базе серийного беспилотного разведчика Ту-123 и отличался от него в следующих элементах конструкции:

— новым планом крыла оживальной формы, повторяющим форму в плане крыла первого опытного самолёта Ту-144;

— в связи с тем, что Ту-139 должен был осуществлять «мягкую» посадку на землю в горизонтальной плоскости при условии минимальных возможных повреждений конструкции, на нем было уменьшено отрицательное V горизонтального оперения;

— в хвостовой части был установлен новый контейнер увеличенного размера под комбинированный посадочно-тормозной парашют с площадью купола 1200–1500 м2 (подобный тормозной парашют был впервые создан в практике отечественного парашютостроения);

— для торможения у земли Ту-139 оборудовался системой твердотопливных тормозных двигателей с запуском от сигнала контактного щупа, система торможения работала аналогично системам, применявшимся для торможения у земли воздушно-десантной техники.

Работа системы от «Ястреба-1» отличалась только на этапах посадки. После выполнения функции торможения парашют перецеплялся специальной системой в положение, близкое к центру масс самолёта. Далее парашют равномерно наполнялся, обеспечивая вертикальную скорость приземления порядка 10 м/с, при непосредственной близости земли скорость гасилась до 2–3 м/с с помощью твердотопливных тормозных двигателей, срабатывавших по сигналу от контактного щупа.

По составу оборудования и по лётно-техническим данным Ту-139 практически ничем не отличался от Ту-123.

На вооружение разведчик Ту-139 принят не был.

30 октября 1968 г. по постановлению Совета министров СССР № 670–241 ОКБ Туполева поручили создать два беспилотных комплекса войсковой разведки — ВР-2 и Вр-3. Первый из них предназначался для армий и фронтов, а второй — для танковых и мотострелковых дивизий.

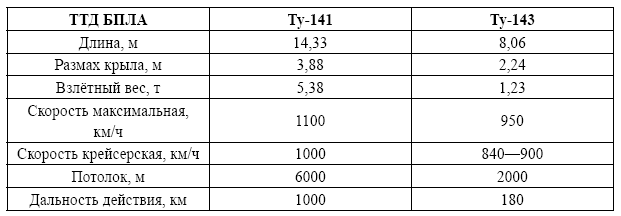

ВР-2 получил индекс Ту-141 и название «Стриж», а ВР-3 — индекс Ту-143 и название «Рейс».

Рассказ о них я начну не по нумерации, а в хронологическом порядке, с Ту-143. Первый удачный полёт Ту-143 состоялся в декабре 1970 г., а Ту-141 — лишь в 1974 г.

В 1972 г. начались совместные Государственные испытания Ту-143, закончившиеся в 1976 г., после чего дрон был принят на вооружение.

В 1973 г. на Машиностроительном заводе в городе Кумертау (Башкирия) началось производство опытной серии из 10 Ту-143, а затем — и серийное производство. С 1973 по 1989 г. на Воронежском авиазаводе было построено более 950 экземпляров Ту-143, с учётом прототипов, предназначенных для испытаний. Помимо советских вооружённых сил комплекс ВР-3 «Рейс» состоял на вооружении в Болгарии, Сирии, Ираке, Румынии и Чехословакии.

В 2009 г. в СМИ появилась информация, что Белоруссия приобрела партию БПЛА на Украине. Беспилотные разведчики использовались в реальных боевых действиях в Афганистане и во время ирано-иракской войны. В 1985 г. сирийский Ту-143 был сбит над Ливаном израильским истребителем F-16. В начале 1990-х несколько Ту-143 были закуплены КНДР в Сирии.

В августе 2010 г. южнокорейцы зафиксировали полёт Ту-143 над Жёлтым морем.

Ту-143 создан по схеме «Бесхвостка». Стреловидность крыла 58°. Турбореактивный двигатель ТР3—117 (модификация двигателя ТВ3—117) имел тягу 640 кгс.

БПЛА Ту-143 запускался с мобильной пусковой установки СПУ-143 на базе колёсного тягача БАЗ-135МБ. Погрузка Ту-143 в пусковую установку и эвакуация с места посадки осуществлялась с помощью транспортно-заряжающей машины ТЗМ-143. Поставка и хранение БПЛА осуществлялись в герметичных контейнерах. Дальность перебазирования комплекса с подготовленным к пуску разведчиком — до 500 км. При этом технические наземные средства комплекса могли передвигаться по шоссе со скоростью до 45 км/ч.

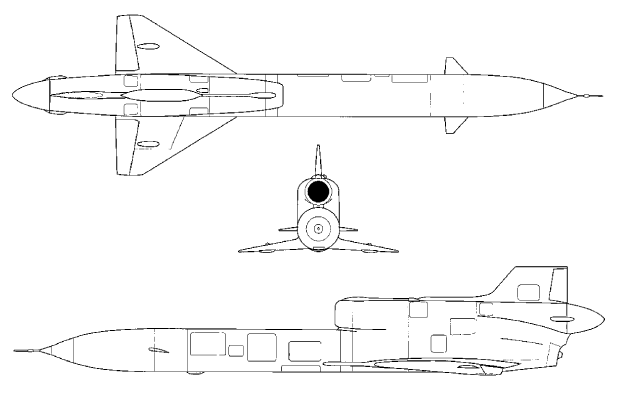

Схема Ту-143. (http://www.airwar.ru/image/idop/bpla/tu143/tu143-1.gif)

Техническое обслуживание БПЛА производилось с использованием контрольно-проверочного комплекса КПК-143, набора мобильных средств заправки автокрана, пожарных и грузовых автомобилей. Предстартовая подготовка, занимавшая около 15 минут, осуществлялась боевым расчётом СПУ-143.

Пусковая установка для Ту-143 (Фото:

http://www.airwar.ru/image/idop/bpla/tu143/tu143-12.jpg)

Непосредственно перед стартом запускался турбореактивный маршевый двигатель ТР3—117, и беспилотный разведчик запускался с помощью твердотопливного ускорителя СПРД-251 под углом 15° к горизонту. Безопасное отделение ускорителя СПРД-251 обеспечивалось специальным пиропатроном, срабатывавшим по падению давления газов в стартовом ускорителе.

В ходе совместных крупных учений соединений различных родов войск комплекс «Рейс» продемонстрировал существенные преимущества в сравнении с пилотируемыми самолётами тактической разведки МиГ-21Р и Як-28Р. Полёт Ту-143 выполнялся по запрограммированному маршруту с помощью автоматической системы управления, в состав которой входил автопилот, радиовысотомер и измеритель скорости. Система управления обеспечивала более точный выход беспилотного аппарата на участок разведки, по сравнению с пилотируемыми тактическим самолётами-разведчиками ВВС. Разведывательный БПЛА был способен выполнять полёт на малой высоте со скоростью до 950 км/ч, в том числе и в местности со сложным ландшафтом. Относительно малые размеры обеспечивали Ту-143 невысокую визуальную заметность и небольшую ЭПР, что в сочетании с высокими лётными данными делало беспилотник весьма трудной целью для систем ПВО.

Разведывательное оборудование размещалось в сменной носовой части и имело два основных варианта: фото и телевизионной фиксации изображения на маршруте. Кроме того, на беспилотнике могла быть размещена аппаратура радиационной разведки и контейнер с листовками. Комплекс ВР-3 «Рейс» с БПЛА Ту-143 был способен вести тактическую воздушную разведку в светлое время суток на глубину 60–70 км от линии фронта с использованием фото, телевизионной и аппаратуры разведки радиационного фона.

Перед посадкой в заданном районе Ту-143 одновременно с остановкой двигателя производил горку, после чего осуществлялся выпуск двухкаскадной парашютно-реактивной системы и шасси. В момент касания земли, при срабатывании амортизаторов шасси отстреливался посадочный парашют и тормозной двигатель, этим предотвращалось опрокидывание самолёта-разведчика за счёт парусности парашюта. Поиск места посадки беспилотного разведчика производился по сигналам бортового радиомаяка. Далее производилось изъятие контейнера с разведывательной информацией и доставка БПЛА на техническую позицию для подготовки к повторному использованию. Ресурс Ту-143 был рассчитан на пять вылетов.

На авиакосмическом салоне МАКС-99 был представлен разведывательный беспилотный аппарат Ту-243. Его взлётный вес — 1400 кг; длина — 8,28 м; размах крыла — 2,25 м. Турбореактивный двигатель ТР3—117А с тягой 640 кгс обеспечивал крейсерскую скорость полёта 850–940 км/ч. Максимальная высота полёта на маршруте — 5000 м, минимальная — 50 м. Дальность полёта увеличена до 360 км. Запуск и методика применения Ту-243 аналогичны Ту-143. Данный разведывательный беспилотный аппарат в конце 1990-х предлагался для экспортных поставок. Утверждается, что Ту-243 официально принят на вооружение российской армии в 1999 г., а его серийное строительство велось на авиационном заводе в Кумертау. Но, видимо, удалось построить лишь несколько Ту-243.

БПЛА Ту-243 на авиасалоне МАКС-99.

(Фото: http://www.airwar.ru/image/idop/bpla/tu243)

БПЛА Ту-141 «Стриж» представлял собой увеличенную копию Ту-143. Первый полёт опытный экземпляр самолёта «141» совершил в декабре 1974 г. Опытная машина оснащалась двигателями КР-17А.

Серийная постройка Ту-141 велась с 1979 по 1989 г. на Харьковском авиационном заводе (бывший завод № 135). Причём первую партию выпустили с двигателем РА-300, а остальные машины — с КР-17А с тягой 2000 кгс.

БПЛА Ту-141 «Стриж». Монино. (Фото А. Широкорада)

Катапульта для пуска Ту-141. Монино. (Фото А. Широкорада)

Посадка Ту-141 производилась парашютным способом. Для посадки требовалась площадка размером 700 × 700 м.

Беспилотный разведывательный аппарат «Стриж» обладал достаточно широкими возможностями и имел хорошие шансы на выполнение поставленной задачи, что было неоднократно подтверждено на учениях. Некоторое количество Ту-141 с исчерпанным лётным ресурсом переделали в мишени М-141. Мишенный комплекс получил обозначение ВР-2ВМ.

Назад: Глава 1 Советский «Глобал Хоук»

Дальше: Глава 3 Ударный БПЛА ТУ‑300