Книга: Цивилизация запахов. XVI — начало XIX века

Назад: Глава III. О веселых материях

Дальше: Ароматические блазоны

Ученая скатологическая культура

По мнению нейробиологов, неприятно пахнут «фекалии, моча и разлагающаяся биологическая материя». Отношение к биологическим выделениям отрицательно в большинстве культур. Нейробиологи полагают, что бóльшая терпимость к этим запахам непременно связана с отсутствием канализационной системы, с использованием органических останков в практике сельского хозяйства и с существованием скатологических ритуалов.

Надо сказать, что эти требования не относятся лишь к экзотическим обществам, изучаемым этнологами. То же касается и европейских обществ XVI века. Мы это уже видели: города завалены нечистотами, удобрение из человеческих экскрементов считается лучше других, а вопросы красоты и здоровья в значительной мере решаются путем щедрого использования кала и мочи.

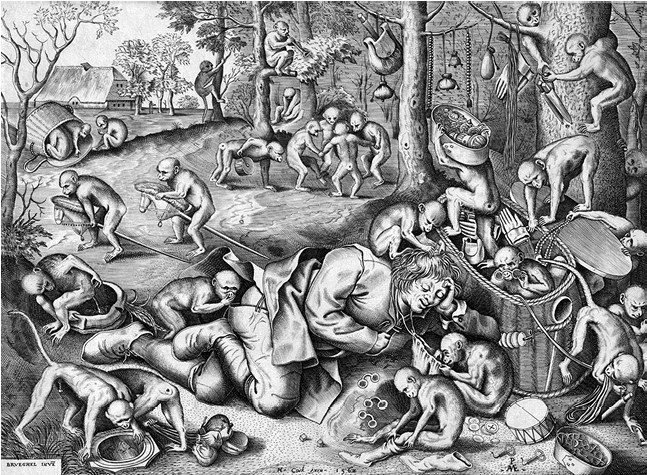

Гравюра, выполненная в 1557 году по рисунку Питера Брейгеля Старшего, свидетельствует о важности ученых рецептов на основе физиологических отходов. С ними связан настоящий культурный церемониал. Картина иллюстрирует грех гордыни. Правая часть представляет собой цирюльню, где также можно привести себя в порядок и справить нужду. Взгромоздясь на небольшой навес над входом, некто, повернувшись к нам голым задом, справляет нужду в плоский таз для бритья. То, что не помещается, стекает в щель между навесом и стеной — прямо над головой хозяина заведения, который занят лицом клиента, сидящего перед ним в кресле. Рядом подмастерье выливает в узкое оконце содержимое кувшина на длинные волосы женщины, с которыми над большим тазом проводит некие манипуляции какое-то существо с головой волка. На стене висит патент цирюльника, разрешающий ему, помимо прочего, торговать лекарственными снадобьями. Специально для неграмотных рядом с патентом стоит ступка с пестиком, сообщающая о том же самом. И то и другое находится совсем рядом с плоским сосудом, из которого через край вытекает дерьмо. Мораль картины, безусловно, такова: все товары для красоты делаются из дерьма, в прямом смысле слова. Моралист Брейгель отрицает подобную практику не потому, что она дурно пахнет, а потому, что заключает в себе грех тщеславия. Павлин и кокетка, стоящие слева от заведения, демонстрируют результат медицинских ритуалов, весьма распространенных в то время.

Более того. Выделения человеческого тела вызывают смех. По крайней мере, так было до того, как началось отторжение средневековых фарсов и раблезианского юмора, когда состоялся триумф красивой речи, возникли правила хорошего тона и появились жеманницы, которых, правда, скоро высмеяли. 1620 год знаменует собой поворот. Речь не идет тем не менее об отказе от всего «вульгарного», от нравов простонародья, скандализирующих новых мелких хозяйчиков, задававших тон. Михаил Бахтин ошибался, утверждая, что экскрементальная раблезианская культура «веселых материй» была по своему происхождению народной. Он полагал, что истоком этой культуры был средневековый карнавал, она позволяла на время праздников символически перевернуть все с ног на голову — иерархию, порядки. Смех и гротеск, таким образом, могли служить противоядием к «доминирующей серьезности». Элегантная теория Бахтина была разработана до 1940 года, когда ученый подвергся гонениям в СССР за антисоветскую деятельность; из контекста бахтинских трудов следует тезис о репрессивности власти и ответном сопротивлении народа. Но Рабле, кюре в Медоне и врач-гуманист, обращался лишь к очень ограниченному кругу образованных читателей. Его окружение состояло из больших интеллектуалов эпохи. Таким положение и оставалось — вплоть до 1616 года, до времени Бероальда де Вервиля, когда его сменила морализаторская концепция существования человека, отказывающая ему в животном начале.

C этого момента добропорядочную публику все сильнее смущает раблезианская грубость. Вымарывание при переиздании слишком веселых книг наиболее грубых или вульгарных слов свидетельствует о том, что у редакторов появился стыд — которого не наблюдалось раньше. В XIX веке из боязни оскорбить читателя нередко печатали только начальную букву слова, а остальные заменяли точками. Тот же анахронический подход объясняет, почему писатели и мыслители нередко приписывают простонародью пассажи с наиболее сальными или «сортирными» шутками: они отказываются признавать, что их собратья могли когда-либо написать подобное. Однако очень часто источники всего этого непотребства вполне научны. Вот, например, как изображается запах фекалий на гравюре по картине Брейгеля, датируемой 1562 годом (ил. 1). Обезьяна сморщилась от отвращения и зажала нос, оказавшись перед обнаженным задом спящего бродячего торговца-галантерейщика. При этом обезьяну нисколько не смущают запахи, исходящие от другого примата, который в непосредственной близости от нее справляет нужду в шапку путника. Эта сцена — иллюстрация к очень распространенной идее, позаимствованной терапевтами эпохи Возрождения у древних греков: согласно ей, человеческие экскременты пахнут отвратительнее, чем кал и моча животных. Мы уже знаем, что отдельные медики рекомендовали вдыхать тошнотворные запахи выгребных ям для защиты от чумы. Они применяли на деле идеи своих предшественников времен Античности, считавших, что прогнать чуму может еще бóльшая вонь. Знаменитый хирург Амбруаз Паре заявлял: «Один плохой запах выгоняет другой» и приводил в пример козла, которого селили в доме, чтобы предотвратить появление чумы. В то же время он старается отмежеваться от столь «вульгарного мнения». Вскоре это мнение действительно становится вульгарным и презираемым. Часть медицинского сообщества от него отворачивается. Долгие «странствия» козла, однако, на этом не заканчиваются. В Древней Греции его вонь ассоциировалась с одним из страшнейших запахов — как бы конденсатом запахов смерти, и поэтому в эпоху инквизиции, когда на кострах сжигали ведьм, козел стал символом сатаны на шабашах: особенно часто его так изображали после 1580 года. В последние же десятилетия XX века его нередко можно встретить в провансальских хлевах, куда его приводят все с той же целью — для изгнания чумы. Гиппократ и его последователи были бы весьма рады.

Ил. 1. Гравюра с картины Питера Брейгеля Старшего «Ограбление торговца обезьянами», 1562

Назад: Глава III. О веселых материях

Дальше: Ароматические блазоны