Химиотерапевтические средства

Основателем химиотерапии заслуженно считается Пауль Эрлих, который развивал идею «волшебной пули», способной поражать чужеродные клетки без вреда для организма. По словам Эрлиха, оптимальные химиотерапевтические средства должны сочетать «высокую паразитотропность с низкой органотропностью». В 1910 году им был создан первый химиотерапевтический препарат сальварсан для лечения сифилиса. Выделяют химиотерапию инфекционных заболеваний и химиотерапию злокачественных новообразований.

Принципы химиотерапии инфекционных заболеваний

• Идентификация возбудителя инфекционного заболевания является первоочередной задачей. Пока идет определение возбудителя, проводится эмпирическая терапия с учетом региональных рекомендаций по устойчивости микроорганизмов.

• Определение чувствительности выделенного возбудителя к противомикробной терапии.

• Проведение противомикробной терапии как можно в более ранние сроки.

• Выбор оптимального пути введения препарата и лекарственной формы – химиотерапевтического средства с возбудителем заболевания.

• Применение ударных доз в начале лечения. Необходимо соблюдать режим дозирования и длительность терапии.

• Определение оптимальной продолжительности антимикробной терапии. Необходимо доводить курс лечения до конца во избежание рецидива болезни или развития устойчивых штаммов микроорганизмов.

• Рациональная комбинированная химиотерапия. Сочетание антимикробных средств с разными механизмами действия повышает эффективность терапии и снижает риск развития устойчивости микробов к препаратам.

Антибиотики

Случай помогает подготовленному уму.

Луи Пастер

В 1928 году профессор-бактериолог Александр Флеминг заметил, что колонии бактерий, растущие на культуральной чашке, подверглись неблагоприятному воздействию плесени Penicillium notatum, что привело к гибели высеянных на среду бактерий. Иногда это открытие называют везением якобы оттого, что это были не целенаправленные эксперименты, а случайная находка. Однако надо иметь в виду, что до этого Флеминг уже провел успешные эксперименты в этой области и открыл бактерицидные свойства лизоцима. Поэтому он был готов сделать гениальный вывод из своего неожиданного наблюдения.

Есть несколько различных групп ЛС, которые могут ингибировать рост микроорганизмов. Для группового определения этих соединений обычно используют термины «противомикробные», «антибактериальные» и «антибиотики», и часто взаимозаменяемо, но между этими терминами есть важные различия.

Антимикробные средства – более широкий термин, включающий все агенты, действующие против микроорганизмов, а именно бактерий, грибов, вирусов и простейших.

Антибактериальные средства действуют только на бактерии. Этот термин определяет все соединения, действующие против бактерий, включая антибиотики. Кроме того, этот термин иногда используется для различных типов дезинфицирующих средств, которые не используются в качестве лекарств (таких как этиловый спирт или триклозан).

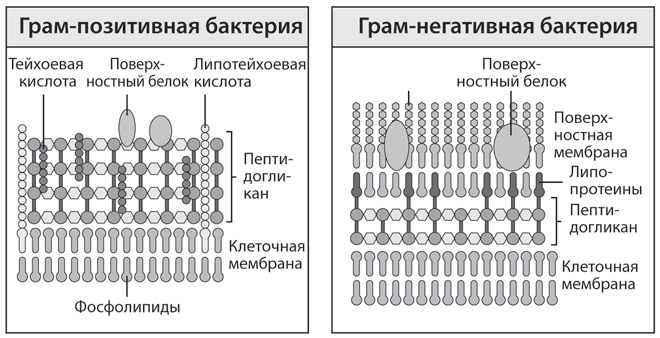

Рис. 22. Строение бактериальной стенки грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Бактерии классифицируются по способности к окрашиванию кристаллическим фиолетовым красителем. Причина различия в окраске – разница в строении клеточной стенки

Клеточная стенка грамположительных бактерий состоит из толстых слоев пептидоглика. Клеточная стенка грамотрицательных бактерий состоит из тонких слоев пептидогликана.

При окрашивании по Граму грамположительные клетки сохраняют окраску фиолетового цвета.

При окрашивании по Граму грамотрицательные клетки не сохраняют окраску фиолетового цвета.

Грамположительные бактерии продуцируют экзотоксины. Грамотрицательные бактерии продуцируют эндотоксины.

Антибиотики – химические соединения, вырабатываемые живыми организмами, как правило, микроорганизмами, вызывающие гибель или угнетающие развитие других микроорганизмов. Антибиотики обычно синтезируются почвенными микроорганизмами и, вероятно, служат для них средством конкурентной борьбы.

Антибиотики классифицированы по нескольким признакам:

• по принципу действия на бактерий – на бактерицидные (вызывающие гибель бактерий) и бактериостатические (вызывающие угнетение роста бактерий);

• по воздействию на тип бактерий (грамположительные и грамотрицательные бактерии);

• по механизму действия (см. ниже);

• по химической структуре.

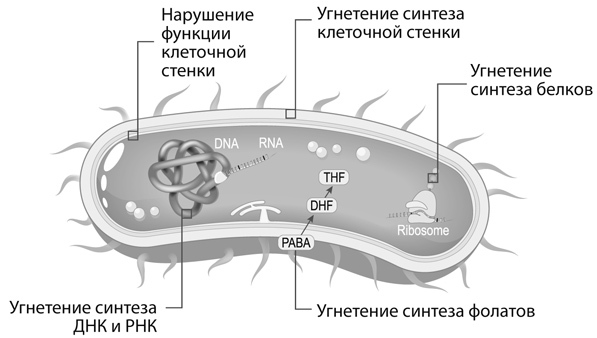

Рис. 23. Механизмы действия антибиотиков

Ингибиторы синтеза клеточной стенки

Основные представители этой группы – β-лактамные антибиотики (пенициллины и цефалоспорины) и гликопептиды. Бактериальные клеточные стенки представляют собой достаточно жесткую структуру и состоят из чередующихся пептидогликановых (муреиновых) звеньев N-ацетил-d-глюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты (NAM). Они сшиты через короткие пептиды амидными связями с d-аланиновой группой на NAM (см. рис. 23). Бактериальные ферменты (трансгликозилазы, транспептидазы, карбоксипептидазы, эндопептидазы), называемые пенициллинчувствительными ферментами или пенициллинсвязывающими белками, катализируют образование жесткой клеточной стенки путем включения новой единицы пептидогликана в существующую пептидогликановую оболочку.

β-лактамные антибиотики конкурентно ингибируют конечную реакцию транспептидации и таким образом предотвращают образование трехмерной жесткой клеточной стенки. Как следствие, внутреннее осмотическое давление бактерии вызывает лизис бактериальной клетки, потому что стенка больше не является эффективным барьером. Кроме того, β-лактамы блокируют ингибитор эндогенного бактериального аутолизина (N-ацетилмурамил-1 – аланинамидазу), который при активации вызывает лизис бактериальной клеточной стенки, инициируя гибель бактерии.