Книга: Эра млекопитающих: Из тени динозавров к мировому господству

Назад: 5 Гибель динозавров и выживание млекопитающих

Дальше: 7 Экстремальные млекопитающие

6

Модернизация млекопитающих

Eurohippus

В Центральной Германии, к юго-востоку от Франкфурта, в городке под названием Мессель, есть большая дыра в земле. Ее площадь составляет около 40 га, а глубина 60 м – настоящая пропасть посреди лесистой равнины. Здесь в XVIII в. местные жители обнаружили насыщенные керогеном черные сланцы, из которых можно было получать нефть. Добыча нефтеносных сланцев шла почти два столетия, пережив падение империй и две мировые войны, пока в 1970-х гг. не стала нерентабельной. Разработки прекратились, но карьер остался.

Яма мозолила глаза. Правительство хотело убрать ее и предложило превратить ее в свалку франкфуртского мусора. Население было против, и после 20 лет судебных споров власти сдались.

На самом деле карьер превратился в памятник мирового наследия ЮНЕСКО.

Этот статус – во всем мире его получили лишь около 1100 объектов, за которыми ООН признает выдающуюся культурную, историческую или научную ценность, – не имеет никакого отношения к добыче сланцев или к человеческой истории региона. Зато он имеет самое непосредственное отношение к тому, что нашли внутри черных сланцев, – к ископаемым остаткам, которые рассказывают гораздо более древнюю историю, давностью в 48 млн лет. Дело было в среднем эоцене, в промежуток времени, следующий за палеоценовым расцветом первых сообществ плацентарных млекопитающих в Нью-Мексико.

Можно представить себе этот мир, его обитателей и их образ жизни. Вот одна история – вымышленная, но основанная на реальных окаменелостях из Месселя.

Однажды весенним вечером в эоцене, когда эта область Германии была островком архипелага, похожего на современную Индонезию, одна кобыла ощутила причудливое желание. На исходе прошлого лета она забеременела и теперь уже больше 200 дней вынашивала жеребенка. Брюхо у нее раздулось, суставы распухли, и трудно было ступить, не испытывая боль, – странное ощущение для животного, привыкшего скакать по лесным зарослям. Это должен был быть ее первый детеныш, но инстинкт подсказывал ей: близятся роды.

Сейчас кобылу снедал голод. Необычный голод: ей хотелось сладких бело-лиловых водяных лилий, выглядывающих из воды у берега ближайшего озера. Она не ела с полудня, пережидая самые жаркие и влажные часы субтропического дня, но не по своей воле. Ей просто не хватало сил ни на что, кроме как лежать. С заходом солнца, когда на лес спустилась вечерняя прохлада, она почувствовала всплеск энергии. Самое время поесть. Но ее план имел один недостаток: до озера было не меньше километра, и пробираться предстояло через самые густые заросли джунглей, как раз на закате, когда хищники начинают свою охоту.

Кобыла огляделась, пока ее глаза приспосабливались к надвигающимся сумеркам. Еще десятка два ее собратьев по стаду разбрелись по полянке в лесу. Все они выглядели одинаково: мохнатые существа величиной с терьера, сплошь покрытые грубой коричневой шерстью, разве что вдоль выгнутой спины проходила длинная полоска черных волос. Они твердо стояли на четырех ногах, удерживая равновесие на копытцах; многие отмахивались от комаров короткими хвостами с кисточками. Иные уже уткнулись носами в землю, обгладывая листья и ягоды резцами и облизывая губы. Все они навострили уши, прислушиваясь к шорохам хищников в подлеске и к звукам, которые издают товарищи. Это был общественный вид, и вожаки стада – как самцы, так и самки – поддерживали дисциплину, издавая негромкое писклявое ржание.

Хотя кобыла не принадлежала к элите стада, ей было нужно обратиться к остальным. Может быть, кто-нибудь пойдет вместе с ней на поиски водяных лилий? Она издала громкий клич, звук разорвал тишину поляны. Некоторые в стаде раздосадованно подняли головы, затем вернулись к своей трапезе. Другие просто не обратили на нее внимания. Если ей нужно утолить свою прихоть беременной, ей придется идти одной. Она поднялась, удерживая равновесие на своих крохотных копытцах, и заковыляла в джунгли, оставив стадо позади. Вскоре листва ее поглотила.

В лесу царило буйство трав, кустарников и деревьев. Там были сосны и папоротники, но по большей части – цветковые, а поскольку стояла весна, все вокруг цвело. Розовые лепестки магнолий светились в сумерках, аромат лавров и роз плыл в воздухе, душном после дневного ливня. Там росли мускатный орех и различные пальмы, омела, кизил и вереск, чайное дерево и амбровое дерево, бук и береза, цитрусовые, из цветков которых уже показалась кислая завязь. По стволам деревьев взбирались виноградные лозы, опутавшие средний ярус леса сплошным покровом больших плоских листьев, с которых капала вода, скатываясь вниз с лесного полога. Над головой висели бобовые стручки, грецкие орехи и кешью. Через несколько месяцев они упадут на землю и дадут изобильную пищу стаду, а с ним и другим многочисленным животным, обитающим в джунглях.

Продираясь сквозь заросли лавра, кобыла услышала треск в ветвях наверху. Она подняла голову и встретилась взглядом с другим пушистым зверьком – длиной около метра, в основном за счет хвоста, которое карабкалось по стволу, цепляясь кривыми когтями. Животное балансировало на ветке, распушив для устойчивости хвост, вытянуло морду вперед и принялось грызть листья огромными резцами. Между тем еще выше, в кроне амбрового дерева, по веткам перемещалось другое животное, куда более ловкое. Оно было чуть меньше листогрыза и уверенно хваталось за ветки. Его большущие кисти и стопы заканчивались не острыми когтями, а плоскими ногтями. Одной лапой с длинными пальцами – или скорее рукой, ведь большой палец у него был противопоставлен, – оно держалось за ветку, а другой ухватило плод, который еще не дозрел, но был уже вполне съедобен.

Отвлеченная суетой на деревьях, кобыла не сразу заметила еще более удивительное животное, пристроившееся на земле перед муравейником. Приземистое и мускулистое, оно похрюкивало, выбрасывая вперед лапы и разрывая муравейник плоскими когтями. Испуганные муравьи бросились врассыпную по прелой листве, устилавшей землю. Разрушитель гнезда облизнулся длинным змеевидным языком и принялся всасывать муравьев узкой беззубой пастью. Такого кобыла никогда раньше не видела. На спине у любителя муравьев были отдельные шерстинки, торчавшие под странными углами, но в основном его тело покрывали чешуйки, каждая из которых напоминала гитарный медиатор, пластинки шли внахлест, вместе образуя прочную, но гибкую броню.

Муравьиный переполох еще больше отвлек кобылу, и на несколько минут она даже забыла о своем желании поесть водяных лилий. Ее бдительность ослабела достаточно, чтобы ее заметил один из ночных хищников. Затаившийся в папоротниках мясоед величиной с мангусту пристально глядел красными глазами и шевелил усиками, улавливая дуновение запаха. Он уже сожрал несколько ящериц и лягушек, но все еще не наелся, и его острые, как лезвия, щечные зубы были готовы к разделке следующего блюда на вечер. Охотник выбирал. Чешуйчатое животное, может быть, и вкусное, но прокусывать его броню – это отнимет слишком много сил. Куда проще будет справиться с упитанной кобылой, которая как будто вообще не замечает, что происходит вокруг.

Выскочив из укрытия и оскалив зубы, хищник сообразил, что есть еще один вариант. Слева от кобылы находилось еще одно животное с ногтями, напоминающими копытца – только их было не три, как у кобылы, а четыре. Оно тоже как будто ничего не замечало; стоя на длинных, тонких, как зубочистки, передних и задних конечностях, оно поглощало гнилые плоды, покрытые плесенью. Это существо выглядело еще более бестолковым – и беззащитным, – чем кобыла, и охотник сделал выбор. Он бросился на плодожора. Кобыла услышала шум и опомнилась. Она чудом спаслась, и ей следовало поскорее отправиться в путь.

Рассудок был при ней, материнский инстинкт работал на полную мощность. Кобыла двинулась дальше. На этот раз никто не отвлекал; водяные лилии манили. Через несколько минут она продралась через кусты вереска, и тьма вдруг обратилась в мерцающий лунный свет. Лес расступился, перед ней открывались просторы озера.

Круги ряби разбегались по темно-синей поверхности, струясь через скопления водорослей, из-за которых вода казалась грязной. Копошившиеся в глубинах рыбы пускали вверх пузырьки, черепахи высовывали из воды головы, чтобы подышать. В небе на фоне последних всполохов пламенно-оранжевого заката порхали силуэты летучих животных. Одни явно были птицами наподобие козодоев и охотились на лету за бабочками и стрекозами, их щебет и крик разносились в сумеречной мгле. Но были и другие – с широкими крыльями из кожи, натянутой между пальцами, покрытые шерстью, издававшие ультразвуковые щелчки. Они носились рядом с козодоями, прокусывая панцири насекомых остробугорчатыми коренными зубами.

И вот кобыла увидела то, что искала. Свет луны, почти полной, плясал на границе озера и суши, отражаясь от ярких лепестков водяных линий. В желудке у нее забурчало. Она почувствовала шевеление плода. Усвоив лесной урок, она осторожно подступила к берегу, остерегаясь хищников. В воде плескались крокодилы, но она их видела, и они были слишком далеко от берега, чтобы представлять угрозу. Поблизости завозилось еще одно пушистое создание, но бояться было нечего – это был малютка сантиметров тридцать длиной, с густой игольчатой шерстью на спине и боках. Он тоже вышел покормиться у озера в сумерках, но не цветами, а рыбой.

Кобыла погрузила копыта в илистый берег, вошла в теплую воду и очутилась среди лилий. Радостно взвизгнула и принялась за дело. Она ела жадно, поначалу выбирая лучшие цветки, но затем разошлась и стала откусывать все, что попадалось, – цветы, листья, стебли. Это было блаженство, именно то, чего не хватало будущей матери для подкрепления сил перед тем, как дать новую жизнь. Несомненно, роды были близко, и с набитым желудком она развернулась к берегу, чтобы поспешить обратно под защиту своего стада.

Но что-то было не так. Сделав первый шаг из воды, она пошатнулась. Дезориентированная, она повалилась на бок, попыталась снова встать и не смогла. В одно мгновение все потемнело, и кобыла вместе с нерожденным детенышем соскользнула в цветущие воды озера Мессель.

Эоценовое озеро Мессель было необычным озером. Оно образовалось в результате взрыва вулкана, когда сочащаяся из недр земли магма столкнулась с грунтовыми водами и взрывной выброс пара пробил кратер. Реки, стекавшие из окрестных дождевых лесов, заполнили кратер водой, которая со временем стала глубокой и слоистой. Время от времени озеро ни с того ни с сего начинало клокотать, а из его бескислородных глубин поднималось облако невидимого газа. Иногда это были вулканические газы, иногда – побочный продукт жизнедеятельности бактерий и водорослей. Независимо от происхождения, эти испарения были ядовитыми и быстро душили все живое на своем пути – животных, которые плавали у поверхности озера, бродили у берега, лазали по ветвям над водой, летали вверху или ели водяные лилии на отмели.

Сраженные убийцей, не оставлявшим материальных улик, животные соскальзывали в стоячие глубины озера и выглядели совершенно невредимыми. Без кислорода – катализатора разложения – их трупы оседали на дне и медленно затягивались илом, превращаясь в удивительные окаменелости: не просто скелеты, а подобия реальных животных, с шерстью, с последней трапезой в желудке, а в некоторых случаях с нерожденными детенышами во чреве. Целые экосистемы запечатлелись таким образом в сланцах, пропитанных керогеном – продуктом распада водорослей, опускавшихся на дно рядом с животными. Тысячи мессельских находок отражают все многообразие живого – от цветов до насекомых, от рыб до черепах, от ящериц до крокодилов, от птиц до млекопитающих.

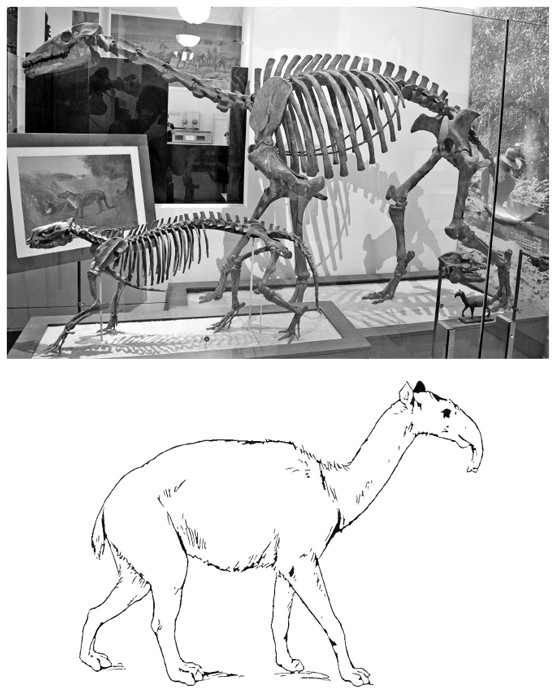

Самка Eurohippus из Месселя с сохранившимся плодом (обведен кружком).

Иллюстрация из статьи Franzen et al., 2015, PLoS ONE

Хотя в рассказе я не обозначал их названия, возможно, вы уже опознали типы млекопитающих, о которых я пишу. Кобыла – это лошадь, только маленькая: представители вида еврогиппус (Eurohippus) едва доходили бы до лодыжки современного рысака. В Месселе найдено несколько скелетов еврогиппуса с одиночным плодом на поздних сроках, свернувшимся в матке, словно на снимке УЗИ, в окружении следов плаценты. Листогрыз с пушистым хвостом – грызун айлурав (Ailuravus), напоминавший белку. Его собрат по древесной жизни, тот, что с противопоставленными большими пальцами, – примат дарвиний (Darwinius), наш древний родственник. Муравьед – эоманис (Eomanis), один из первых известных панголинов, ныне находящихся под угрозой исчезновения, потому что их чешуя пользуется популярностью в азиатской народной медицине. Хищник называется лесмезодоном (Lesmesodon), и хотя его родственные отношения не выяснены, он, вероятно, является примитивным плотоядным собратом кошек и собак. Съеденный им тонконогий любитель фруктов – месселобунодон (Messelobunodon), парнокопытный родич коров, овец и оленей, с четным количеством пальцев. Рыбный падальщик с игольчатой шерстью – макрокранион (Macrocranion), из линии ежей. А крылатые насекомоядные, занимавшиеся эхолокацией над озером, – конечно, летучие мыши: из Месселя известно несколько видов, и их ископаемые остатки – одни из самых распространенных в нефтеносных сланцах.

В этом сообществе млекопитающих было больше видов, намного более разнообразных по экологии, рациону, строению тела и поведению, чем в палеоценовых фаунах Нью-Мексико и любых других экосистемах млекопитающих палеоцена. Как палеоценовое разнообразие было богаче мелового, так и эоцен стал богаче палеоцена. Помимо этого, у мессельских млекопитающих есть две особенности, которые сразу бросаются в глаза.

Во-первых, все млекопитающие в моем рассказе – плацентарные. В джунглях Месселя жили и метатерии, представители клана сумчатых, но они были настолько малозаметными персонажами, что едва ли стоят упоминания. Среди тысяч скелетов животных, извлеченных из отложений древнего озера, лишь пять принадлежали метатериям. Это были всеядные животные, которые с помощью цепкого хвоста и крепких лап лазили по веткам, как опоссумы, но их явно уже вытесняли из древесных ниш грызуны и приматы. Их судьба отражает более широкую эволюционную историю: после того как метатериев подкосило мел-палеогеновое вымирание, они сумели удержаться в Европе, Азии и Северной Америке еще на несколько десятков миллионов лет, но затем исчезли во всем Северном полушарии. Их род спасло расселение в Южной Америке и Австралии, где они обрели второе дыхание, – мы еще вернемся к этому сюжету. А что с многобугорчатыми, этой ведущей группой, столь распространенной в меловом периоде, представители которой пережили вымирание и выросли в эпоху палеоцена? В мессельских отложениях нет и следа их – ни единого скелета, челюсти и даже ни одного характерного зуба в виде кирпичика лего. В то время, когда озеро Мессель накапливало свои погребенные сокровища, многобугорчатые уже находились в процессе вымирания, а к концу эоцена, около 34 млн лет назад, исчезли вовсе.

Вторая важная особенность мессельской фауны состоит в том, что эти плацентарные для нас узнаваемы. Мы можем распределить их по основным подгруппам, существующим и ныне. Героиня нашего рассказа, самка еврогиппуса, – лошадь. Обладатель пушистого хвоста айлурав – грызун. Цепляющийся за ветки дарвиний – примат и т. д. Этот номер не проходит с палеоценовыми млекопитающими, жившими в первые 10 млн лет после вымирания динозавров. Как вы помните из предыдущей главы, Нью-Мексико в эпоху палеоцена населяло множество плацентарных, но у них странный вид, и их трудно классифицировать. Что значит, черт побери, «кондиляртр», или «тениодонт», или «пантодонт» – три ключевые группы, открывшие новую Эру Млекопитающих в первые сотни тысяч лет после падения астероида? У них нет явных общих признаков с современными группами плацентарных – таких как резцы грызунов или противопоставленный большой палец приматов. Напротив, они выглядят неспециализированными, примитивными, так что их даже игнорируют как «архаических» плацентарных. Еще со времен первых находок их окаменелых остатков в конце XIX в. Эдвард Коп и легионы палеонтологов не могли разобраться, где же их место на родословном древе млекопитающих.

Родословные млекопитающих ученые составляют уже больше века. Общепринятое мнение закрепила основополагающая классификация, созданная в 1945 г. Джорджем Гейлордом Симпсоном и обоснованная в 350-страничном манифесте. Симпсон был одним из титанов палеонтологии XX в., тех, что вывели окаменелости на авансцену эволюционной биологии, доказав, что ископаемые виды подчинялись тем же законам естественного отбора, которые действуют в наши дни. Поработав коммивояжером, Симпсон поступил в колледж, где влюбился в окаменелости, и в возрасте 22 лет устроился в свою первую полевую экспедицию в качестве шофера – хотя и не умел водить машину. Через несколько лет он стал куратором Американского музея естественной истории и регулярно бывал на раскопках в Нью-Мексико, изучая эоценовые отложения, лежащие выше палеоценовых, которыми занимался Коп. Карьеру Симпсона прервала Вторая мировая война, во время которой он служил разведчиком в Италии и Северной Африке. Он не только получил две Бронзовые звезды, но и, по его словам, не подчинился приказу генерала Джорджа Паттона сбрить бороду, пожаловавшись непосредственно Дуайту Эйзенхауэру, главнокомандующему силами США в Европе и будущему президенту.

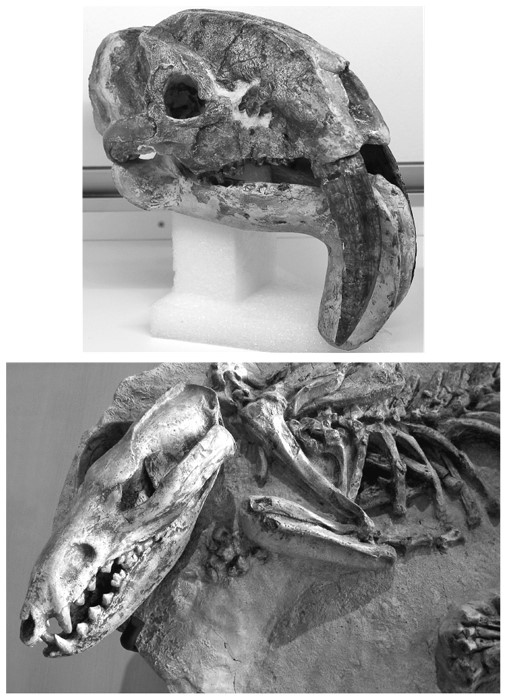

Подборка фото ископаемых млекопитающих из Месселя: Macrocranion (вверху), Lesmesodon (внизу слева) и Messelobunodon (внизу справа).

Фотографии Х. Зелла, Норберта Миклича и Ghedoghedo соответственно

Симпсон был авторитетной фигурой, и его родословное древо десятилетиями считалось священным писанием. В 1992 г. туда внес уточнения один из его преемников в Американском музее – Майк Новачек, с которым вы уже знакомы: он находил меловых млекопитающих в пустыне Гоби. В целом генеалогия Новачека следовала Симпсону. К самым примитивным млекопитающим относились яйцекладущие однопроходные, за ними шли сумчатые и плацентарные. Среди плацентарных слоны помещались в одну группу с копытными – непарнокопытными лошадьми и парнокопытными коровами; рукокрылые оказывались рядом с приматами в содружестве с древесными жителями, обладающими крупным мозгом; питающиеся муравьями панголины соседствовали с муравьедами и ленивцами, а обширная группа «насекомоядных» включала множество мелких быстрорастущих паразитов со всего мира. Большинство родственных связей были интуитивно понятны, ведь Новачек, как и Симпсон, исходил из анатомии. Млекопитающие, обладавшие общими признаками, например копытами или остробугорчатыми коренными зубами для разгрызания насекомых, входили в одну группу. Логически это казалось обоснованным: форму тела млекопитающим придает эволюция путем естественного отбора, а значит, если у нескольких видов есть копыта, это признак того, что у них был общий предок.

У этого подхода к родословным деревьям есть одна серьезная проблема – конвергентная эволюция. Одна и та же особенность может развиться независимо у двух организмов, если они сталкиваются со сходным давлением среды. Возьмем, например, копыта. Нет причин, по которым копыта должны были возникнуть только один раз, у общего предка всех современных копытных. Напротив, они могли несколько раз возникать независимо, когда разным видам – лишь отдаленно родственным друг другу – приходилось выживать, быстро убегая на открытой местности. То же самое касается остробугорчатых зубов: возможно, многие различные группы млекопитающих переходили на питание насекомыми, и эволюция повторяла один и тот же ход, создавая зубы, с точки зрения механики удобные для разгрызания панцирей насекомых. Поскольку форма обусловлена функцией, эти зубы, естественно, похожи друг на друга, хотя они и являются продуктом множества независимых эволюционных приобретений. Такое сходство зубов легко принять за признак близкого родства между их обладателями, хотя на самом деле у них просто был сходный рацион и сходные экологические ниши. Симпсону и Новачеку был известен этот подвох, но у них не было метода, позволяющего отделить общее происхождение от конвергенции.

На помощь пришла ДНК, но только в конце 1990-х гг. Наступила эра проекта «Геном человека» – одного из величайших достижений в истории науки, когда удалось нанести на карту наш генетический код и пролить свет на общее происхождение человечества. В это же время анализ ДНК стал стандартным методом в правоприменении, в результате чего многие убийцы оказались за решеткой. Все это стало возможным благодаря усовершенствованиям технологий секвенирования ДНК, когда образец человеческих тканей помещают в устройство, которое использует химические реакции для прочтения цепочки составляющих ген нуклеотидов, обозначаемых буквами А, Ц, Г и Т. Эти же методы применимы и к тканям животных, и вскоре на биологов обрушилось изобилие данных, идеально подходящих для построения родословных.

Каждую букву – А, Ц, Г и Т – можно считать характеристикой, молекулярной версией копыта или формы коренного зуба. Если секвенировать геномы нескольких животных и сопоставить их, можно получить родословное древо, объединяя виды с наиболее сходной ДНК. На практике это означает объединение видов на основании общих мутаций в ДНК, которые у других видов отсутствуют. Каждая мутация – это отдельное эволюционное событие, такое как возникновение копыта или зуба. Как и на анатомические признаки, на ДНК может влиять конвергентная эволюция. Но в данном случае проблема не столь острая, так как потенциально мы располагаем для сравнения миллиардами пар оснований ДНК и конвергентные мутации проще отфильтровать. К тому же ДНК способна выявить случаи анатомической конвергенции: если у двух видов животных независимо друг от друга развились копыта, это, скорее всего, произошло разными генетическими путями, подобно тому как два историка по-разному, каждый собственными словами, могут описать внешность одного и того же деятеля, скажем Чарльза Дарвина.

Наконец, у палеонтологов появился способ определить, обусловлен ли анатомический признак, общий для двух млекопитающих, общим происхождением – а значит, пригоден для построения родословных деревьев, – или все дело в эффекте конвергенции. Более того, палеонтологи теперь могли сотрудничать с молекулярными биологами и на практике использовать ДНК для построения родословных, обходя проблемы анатомии.

Когда на рубеже 1990–2000-х гг. молекулярный биолог Марк Спрингер и сотрудничавшие с ним ученые из разных стран опубликовали первые родословные млекопитающих на основе ДНК, палеонтологи были потрясены. Многие родственные связи между плацентарными, которые отстаивал Симпсон, распались, оказавшись иллюзиями анатомической конвергенции. Гены продемонстрировали, что панголины – родичи не муравьедов и ленивцев, а кошек и собак. Летучие мыши – не ближайшие родственники приматов, а входят в более обширную совокупность наряду с собаками, кошками и панголинами, причем туда же вошли непарнокопытные (такие как лошади) и парнокопытные (такие как коровы). У обеих этих групп есть копыта, но по всему родословному древу рассеяны и другие млекопитающие с копытами, например очаровательные маленькие даманы, родичи слонов. Следовательно, копыта действительно возникали в ходе эволюции неоднократно. Но это мелочи на фоне безумия в стане насекомоядных. Когда-то составлявшие, по мнению Симпсона и Новачека, единую группу, они оказались разбросанными по всему древу ДНК. Иные, такие как златокроты и тенреки, тесно связаны с даманами и слонами – совершенно неожиданный союз, который невозможно было бы предположить, исходя из анатомии. Таким образом, насекомоядность и характерная форма коренных зубов приобретались многократно во множестве различных эволюционных линий млекопитающих.

Теперь спрингеровское родословное древо пришло на смену симпсоновскому в качестве эталона. Плацентарные на нем подразделяются на четыре основные группы. У основания ствола ответвляются от других две линии. Одна – уже упомянутый неожиданный кластер из златокротов, тенреков, даманов и слонов, куда входят также трубкозубы и ламантины. Эта группа получила название афротериев (Afrotheria), так как большинство ее представителей в наши дни обитают в Африке, а ископаемая летопись показывает, что они издавна там присутствовали. Вторая рано отделившаяся группа – ксенартры (Xenarthra), или неполнозубые. Она включает преимущественно южноамериканские виды – муравьедов, ленивцев и броненосцев. Крону древа составляют две разнообразные группы видов Северного полушария, широко распространенные в Европе, Северной Америке и Азии, хотя некоторые их представители обитают и к югу от экватора. Одна называется лавразиатериями (Laurasiatheria) – это и есть камарилья псовых, кошачьих, панголинов, парнокопытных и непарнокопытных, китов и рукокрылых. Вторая – эуархонтоглиры (Euarchontoglires), к которым принадлежим мы вместе с нашими родичами-приматами, а также зайцеобразными и грызунами.

Следовательно, общая структура древа отображает скорее географию, чем анатомию или экологию. Истории основных подгрупп плацентарных разыгрывались в первую очередь на определенных континентах или массивах суши, и, проживая в разных местах, эти подгруппы часто конвергировали друг с другом по рациону или образу жизни. Это предполагает, что подгруппы разделились тогда, когда континенты были ближе друг к другу, а затем, при дальнейшем расхождении континентов, афротерии и ксенартры оказались в изоляции – в Африке и Южной Америке соответственно. Северные группы, напротив, имели возможность более свободно перемещаться по сухопутным перешейкам в высоких широтах, которые периодически связывали Северную Америку, Европу и Азию начиная с мелового периода. На эту общую схему наложились эпизоды распространения, когда, в частности, афротерии (такие как сирены) и ксенартры (такие как броненосцы) поднялись в Северное полушарие, а бореальные виды, такие как приматы и грызуны, спустились на юг. Географическое распределение видов и миграции мы рассмотрим в остальной части книги.

Если географическая структура спрингеровской генеалогии не особо удивляла, то другое следствие, вытекающее из данных ДНК, ошеломило ученых. Как уже говорилось в начале этой книги, ДНК можно использовать как часы, чтобы определить, когда линия млекопитающих отделилась от линии рептилий в пенсильванскую эпоху каменноугольных болот. Можно сопоставить ДНК двух видов, подсчитать количество различий и, если известна нормальная скорость накопления мутаций (ее можно установить с помощью лабораторных экспериментов и других методов), можно сделать обратный расчет, чтобы прикинуть, когда жил последний общий предок этих двух видов. Представим это в виде задачи для начальных классов: если Джек и Джилл находятся на расстоянии друг от друга в 500 км и мы знаем, что они разъезжаются со скоростью 100 км в неделю, то они расстались пять недель назад. Когда коллеги Спрингера применили эту логику к своим деревьям ДНК, их постиг новый шок: большинство современных линий плацентарных – не только базовые группы типа афротериев и лавразиатериев, но и отдельные линии типа приматов и грызунов – должны были возникнуть еще в меловой период или в самом начале палеоцена. Во многих случаях это произошло задолго до появления самых ранних известных ископаемых, что указывает на огромную незаписанную историю.

Это наводит на интригующую мысль: а что, если какие-то из палеоценовых «архаических» плацентарных, например кондиляртры, тениодонты и пантодонты, и есть недостающие ископаемые из призрачной ранней истории современных групп? Возможно, мы просто не сумели соотнести их с современными таксонами, так как они еще не приобрели характерные анатомические признаки, определяющие эти таксоны в наши дни. Эта идея не нова: еще со времен Копа палеонтологи размышляли в этом направлении, и существуют убедительные данные в пользу того, что некоторые кондиляртры были ранними представителями линий парно– и непарнокопытных, а некоторые из древесных млекопитающих, живших вскоре после мел-палеогенового столкновения с астероидом, были древнейшими приматами. Наша самая большая проблема заключается в том, что при работе с ископаемыми остатками все, чем мы обычно располагаем, – это анатомия, а анатомия, как мы убедились, бывает обманчивой. Если бы у нас были образцы ДНК этих причудливых палеоценовых видов, это решило бы все вопросы так же быстро и окончательно, как тест на отцовство выявляет настоящего отца на одном из дневных ток-шоу (вот, кстати, еще одно достижение генетической революции 1990-х).

Необходимы дальнейшие исследования, в особенности синтез данных анатомии ископаемых с данными анатомии и ДНК современных видов, чтобы построить авторитетное родословное древо. Это и есть большой проект, которым сейчас занимается моя лаборатория. После ряда попыток мне удалось получить грант Европейского исследовательского совета на эту работу, цель которой – построить такое древо и попытаться вписать в него «архаические» палеоценовые виды. Над этим трудится наша отборная команда, куда вошли мои товарищи по Нью-Мексико Сара Шелли и Том Уильямсон, специалист по мозгу млекопитающих Орнелла Бертран, специалист по анатомии млекопитающих (и один из моих любимых учителей по этой теме) Джон Уайбл и ряд выдающихся аспирантов – всех их можно увидеть на следующей фотографии в этой книге. Так что если кому и под силу разобраться в этом вопросе, то только нам. Пока я не знаю, что мы обнаружим.

Кое-что, однако, на данный момент нам известно: к тому времени, когда озеро Мессель погребало своих мертвецов в эпоху эоцена, все основные нынешние группы плацентарных уже существовали и многие были успешны. С переходом от палеоцена к эоцену архаические фауны модернизировались. И снова толчком послужили изменения в окружающей среде.

Мир палеоцена был парниковым. «Архаические» плацентарные Нью-Мексико обитали в дождевых джунглях – богатом биоме, совершенно непохожем на сухие эрозионные ландшафты этих же территорий в наши дни. Тогда бóльшую часть средних широт покрывали субтропические леса, состоявшие из новых видов цветковых деревьев, появившихся после столкновения с астероидом. Крокодилы нежились на солнышке в высоких широтах, в ту пору свободных от льдов и покрытых умеренными лесами. Снег попадался разве что на вершинах самых высоких гор, например растущих Скалистых. Причиной тому было обилие в атмосфере углекислого газа, разогревавшего планету.

Когда 56 млн лет назад палеоцен сменился эоценом, парник нагрелся еще больше. В воздух стало поступать еще больше углекислого газа, и среднемировая температура возросла на 5–8 ℃. Средняя температура на суше в Арктике взлетела до 25 ℃; крокодилы и черепахи теперь водились за полярным кругом, в тени пальм. В экваториальных регионах температуры превысили 40 ℃, и обширные области вод в низких широтах стали непригодными для жизни – если не полностью, то практически. Это был самый знойный период в истории Земли с момента падения астероида, и с тех пор жарче не становилось. Все произошло очень быстро: высвобождение углекислого газа заняло не более 20 000 лет, а глобальное потепление достигло своего пика и ослабело за 200 000 лет. Но этого хватило, чтобы нарушить экосистемы по всему миру и изменить курс эволюции млекопитающих.

Этот краткий промежуток климатических изменений, который называется палеоцен-эоценовым термическим максимумом (Paleocene-Eocene Thermal Maximum, PETM) или сокращенно ПЭТМ, – показательный пример глобального потепления в геологической летописи. Его изучают легионы исследователей, стремящихся разобраться в современных климатических изменениях и предсказать, как может отреагировать наша планета. Несомненно, это наиболее подходящая параллель между событиями Древнего мира и нынешним положением. Однако тогда причина была иной. Современное потепление вызвано нашей деятельностью – сжиганием нефти и газа, от которого в атмосферу поступает CO2. А ПЭТМ, как и многие другие доисторические события потепления, был спровоцирован вулканами.

Пока вы читаете эти строки, магма прокладывает себе путь сквозь мантию и кору под Северной Атлантикой, сталкиваясь с холодными водами океана и застывая в виде базальтовых пород. У растущего базальтового пузыря есть имя – Исландия. Это точка, с которой в конце палеоцена началось разделение Европы и Северной Америки. До того Гренландия соединялась с Европой. Затем из земных недр стал подниматься магматический плюм, расталкивая в стороны два материка и открывая Североатлантический коридор, – это был один из заключительных актов распада Пангеи, начавшегося на 140 млн лет раньше, когда по земле трусили первые млекопитающие.

Мой коллектив студентов и коллег, работающих над родословной млекопитающих. В заднем ряду: Ганс Пюшель, Сара Шелли, Софья Холпин, Пейдж деПоло, Зоя Кинигопулу, Том Уильямсон. В переднем ряду: Ян Янечка, я и Джон Уайбл (со своим любимым панголином).

Фотография предоставлена Стивом Брусатти

Просачиваясь сквозь кору к поверхности, магма разливалась тысячами горизонтальных слоев, которые называются силлами или пластовыми интрузиями. При этом она буквально выжигала органическое вещество, с которым соприкасалась. Происходило то же, что в двигателе, где сгорает бензин: выделялись парниковые газы – углекислый газ и еще более активный газ – метан. В атмосферу попали триллионы тонн углерода, и уровень углекислого газа в 2–8 раз превысил тот, что был в палеоцене, и без того жарком. Температура взлетела, оставив характерный химический след в отложениях: резкое снижение доли тяжелого изотопа кислорода (18O), у которого больше нейтронов, чем у более легкого изотопа (16O). Из лабораторных опытов нам известно, что соотношение этих двух изотопов представляет собой палеотермометр и что оно говорит о подъеме температур на 5–8 ℃ на границе палеоцена и эоцена.

Такое интенсивное глобальное потепление привело к серьезным последствиям для экосистем и их млекопитающих. Нагляднее всего это наблюдается на материалах лучшей в мире ископаемой летописи млекопитающих, охватывающей рубеж палеоцена и эоцена, из бассейна Бигхорн на севере штата Вайоминг, к западу от величественных гор Бигхорн, которые пересекают туристы на пути в Йеллоустонский заповедник. Филип Гингрич и целая когорта его студентов и коллег – в их числе Кен Роуз, Джон Блох, Эми Чю и Росс Секорд – сделали себе имена на описании этих окаменелостей, выкопав тысячи скелетов, челюстей и зубов млекопитающих, переживших ПЭТМ.

В настоящее время бассейн Бигхорн представляет собой бедленд, но во время ПЭТМ его покрывали влажные зеленые леса, как в палеоценовом Нью-Мексико. До подъема температуры эти леса были смешанными, их отличало разнообразие вечнозеленых хвойных и цветковых деревьев вроде грецкого ореха, вяза и лавра. В самом начале эоцена, когда исландские вулканы извергли углерод и планета разогрелась, климат Вайоминга стал суше. Хвойные пришли в упадок и были вытеснены более жаростойкими деревьями, в первую очередь бобовыми, которые мигрировали к северу из тропиков на 600–1500 км. Затем магматический плюм утих – его остатки в наши дни питают исландские гейзеры и становятся причиной выбросов пепла, из-за которых отменяют авиарейсы. Поток углекислого газа почти сошел на нет. Температуры стабилизировались, снова начались обильные дожди, и хвойные вернулись.

Эти бурные 200 000 лет – скачков температур, изменений флоры, засух и снова дождей – сформировали совершенно новое сообщество млекопитающих. Палеоценовый Вайоминг мало отличался от Нью-Мексико, где господствовали «архаические» плацентарные. На тот момент, когда изменения в углеродном составе отложений отмечают начало вулканизма, они были успешными. Затем, в следующие 10 000–27 000 лет, когда изотопы кислорода в породах указывают на всплеск потепления, в бассейне Бигхорн внезапно появляются десятки новых видов млекопитающих. В первую очередь это ранние представители трех современных групп, которые мы называем «троицей ПЭТМ»: приматы, парнокопытные и непарнокопытные.

Та же «троица» и в то же время появляется в Европе и Азии. По-видимому, ПЭТМ спровоцировал массовую миграцию. Ископаемые остатки «троицы» материализуются столь внезапно – как саранча, – что трудно достоверно определить пути их миграции. Появились ли они в Азии, а затем распространились в Европу и Северную Америку? Или их путешествие происходило в обратном порядке либо сам маршрут был другой? А может, они произошли раньше, допустим, от «архаических» плацентарных типа кондиляртр Нью-Мексико, но ареал их обитания ограничивался изолированной долиной или горной областью, прежде чем потепление климата позволило им выбраться и распространиться на север через полярные коридоры? А может быть, они возникли непосредственно в промежутке ПЭТМ в результате эволюционного взрыва, которому способствовали изменения температуры и среды? Мы пока не знаем наверняка. Известно одно: события протекали быстро, и к тому моменту, когда вулканизм утих, три наиболее канонических семейства современных млекопитающих уже широко распространились по Северному полушарию.

Появление «троицы ПЭТМ» преобразило экосистемы. В лесах бассейна Бигхорн иммигранты почувствовали себя как дома. Новоприбывшие почти мгновенно составили около половины особей в экосистеме, к тому же они принесли с собой новые обычаи: в среднем они были крупнее местных уроженцев, а их рацион более четко подразделялся на питание либо листьями, либо плодами, либо мясом в сравнении с преимущественно всеядными или насекомоядными местными видами.

Кроме того, мигранты могли похвастаться новыми адаптациями. Тейярдина (Teilhardina), первый примат Вайоминга, обладала большими глазами, пальцы с ногтями позволяли ей обхватывать ветки, а подвижные щиколотки – легко скакать в кронах деревьев. Самое раннее парнокопытное диакодекс (Diacodexis) напоминало оленя, только размером с кролика. Его телосложение было приспособлено к быстрому бегу – длинные тонкие конечности заканчивались копытами. Основная кость его щиколотки, астрагал, имела по глубокой борозде на каждом конце, благодаря чему нога разгибалась и сгибалась только вперед-назад, но не поворачивалась вбок. Этот «двойной шкив» является визитной карточкой современных парнокопытных – от коров до верблюдов – и позволяет им быстро бегать, не подворачивая щиколотки. Первое непарнокопытное Вайоминга – карликовая лошадка сифргиппус (Sifrhippus) – тоже бегало быстро, но по-своему. У него тоже были копыта на длинных ногах, но более гибкий плечевой и тазовый пояс давал ему большую маневренность, когда оно скакало сквозь густой подлесок, как и его родич еврогиппус из Месселя, живший позже, в эпоху эоцена, после потепления. И в среднем все эти мигранты обладали более крупным мозгом, чем сравнительно тупые «архаические» плацентарные палеоцена.

Когда наступило глобальное потепление, со многими из этих иммигрантов – и даже с некоторыми местными видами – произошло нечто любопытное. Они измельчали. Затем, когда климат стал более прохладным, они снова стали расти. Впервые эту закономерность заметил Фил Гингрич, а затем его аспирант Росс Секорд установил, почему так происходит. Теперь Росс – профессор Университета штата Небраска и участник нашей полевой экспедиции в Нью-Мексико. Он привносит дисциплину, усвоенную на раскопках в бассейне Бигхорн, в наш более беспорядочный табор. Палатки у него всегда поставлены аккуратно, а ужин – приготовленный в безупречно чистой палатке-кухне – всегда подается вовремя и обычно включает в себя вариации на тему хот-догов – то сосиску с традиционной булочкой, то ее же в нарезанном виде внутри буррито или с макаронами (что, должен признаться, всегда оскорбляет мои чувства американца с итальянскими корнями). Я глубоко уважаю Росса – он тот редкий палеонтолог, в котором сочетаются знание тонкостей анатомии млекопитающих и умение читать изотопные соотношения углерода и кислорода в отложениях, что позволяет ему вписывать древних млекопитающих в контекст их среды обитания и понимать, как они менялись с изменениями температуры и климата.

В своем эпохальном исследовании, вышедшем в 2012 г., Росс дал обзор ископаемых остатков млекопитающих из бассейна Бигхорн. Он обнаружил, что во время ПЭТМ 40 % местных палеоценовых видов измельчали, причем большинство потом снова увеличились. Еще более показательна судьба иммигрантов, в особенности лошадки сифргиппуса. Первые лошади поселились в бассейне Бигхорн как раз тогда, когда вулканы начали выбрасывать углерод, и это были мелкие животные, массой в среднем 5,6 кг. Затем, с повышением температур, лошади стали еще меньше: их средняя масса сократилась на 30 %, до 3,9 кг – это были одни из самых маленьких лошадей в истории. Они оставались такими около 130 000 лет, а затем, когда климат стал более благоприятным, быстро откормились до 7 кг, то есть на 75 %. Колебания в размерах почти идеально отражают колебания температуры, о которых известно по кислородно-изотопному палеотермометру в отложениях. Лошади последовательно уменьшались, когда среда становилась жаркой, и росли, когда она остывала.

Нечто подобное наблюдается и в наши дни, только не во времени, а в пространстве: животные в более теплых краях часто мельче, чем их современники, живущие в более холодном климате. Этот экологический принцип называется правилом Бергманна. Причины его до конца неясны, но, вероятно, отчасти дело в том, что у мелких животных площадь поверхности тела относительно его объема больше, чем у более массивных, и поэтому им легче избавляться от лишнего тепла. Наблюдение Росса красиво тем, что можно предсказать, исходя из современного потепления: многие млекопитающие могут сократиться в размерах. Возможно, и люди. В конце концов, мы тоже млекопитающие, подверженные в основном тем же экологическим и эволюционным воздействиям, что и мини-лошади, входившие в состав «троицы ПЭТМ» вместе с нашими братьями-приматами. Как мы увидим позже, людям уже случалось уменьшаться.

Пока «троица» заселяла Вайоминг и колебалась в размерах вслед за колебаниями температур, леса становились разнообразными как никогда. Такими они и остались, потому что мигранты сумели вселиться, не вытеснив коренных жителей. «Архаические» плацентарные типа кондиляртр, пантодонтов и тениодонтов сосуществовали с новыми видами более 10 млн лет. Как ни странно, глобальное событие ПЭТМ – в отличие от вызванных вулканизмом изменений климата в конце пермского и триасового периодов, о которых говорилось ранее, – не вызвало массового вымирания. Но у миграции ПЭТМ были более долгосрочные, медленно проявляющиеся последствия. «Архаические» плацентарные прожили еще какое-то время, но их смертный приговор был уже подписан. Будущее принадлежало обезьянам, коровам и лошадям.

На протяжении остатка эоцена по-настоящему успешными были как раз лошади и их непарнокопытные собратья. В наши дни участь непарнокопытных выглядит жалкой на фоне их более разнообразных парнокопытных родственников – ныне существует меньше двух десятков видов лошадей, носорогов и тапиров, тогда как видов полорогих, верблюдов, оленей, свиней и китов (они произошли от наземных парнокопытных, о чем мы узнаем в следующей главе) – около трехсот. Хотя эти группы выделяются по строению копыт, они также различаются и пищеварительными системами. У непарнокопытных пища перерабатывается в заднем отделе пищеварительного тракта – целлюлоза растений расщепляется в кишечнике уже после того, как она прошла через желудок. То же происходит у нас и у большинства других млекопитающих. Однако у многих парнокопытных основная работа идет в желудке, который представляет собой четырехкамерный комплекс. Вот почему коровы жуют жвачку: они проглатывают пищу, перерабатывают ее сначала в двух первых камерах желудка, затем отрыгивают, снова пережевывают и пропускают обратно через весь желудок. Таким образом они извлекают максимум питательных веществ из каждого съеденного кусочка – ловкий прием, когда приходится есть жесткую или малопитательную растительность вроде травы. Впрочем, эоцен еще был эпохой лесов, травянистые равнины распространятся намного позже. В мире изобилия плодов и листьев непарнокопытным был гарантирован успех.

И лошади, и носороги, и тапиры появились в эоцене, но самыми примечательными непарнокопытными этой эпохи были две ныне вымершие группы. Их поразительное строение тела делает их самыми фантастическими из всех фантастических зверей, которые будоражат наше воображение. Первые, бронтотерии, вымерли еще в эоцене. Вторые, халикотерии, жили в Африке еще менее миллиона лет назад и, вероятно, встречались с нашими предками-гоминидами, а может быть, даже становились их добычей на охоте.

Бронтотерии – буквально «громовые звери» – были крупнейшими млекопитающими эоцена и первыми млекопитающими, по-настоящему уподобившимися колоссальным динозаврам прошлых времен. У прозвища «громовой зверь» двойное дно. От поступи этих мохнатых и рогатых монстров в самом деле содрогалась земля. Кроме того, название содержит отсылку к мифу о «громовых зверях» вакиньян – почитаемых персонажах у индейцев племени сиу. Согласно мифу, эти звери выскакивали из туч во время грозы и гнали стада бизонов к индейским охотникам. Нам этот сюжет может показаться несколько надуманным, но это был не просто миф. До того как поселенцы загнали индейцев сиу в резервации, чтобы присвоить их землю и золото, те обитали на равнинах американского Запада. Вокруг них повсюду были окаменелости. Они обращали внимание на эти окаменелости, собирали их и пытались, как и мы сегодня, понять их значение. Отниел Чарльз Марш – соперник Эдварда Копа по «костяным войнам» – дружил с вождем сиу по имени Красное Облако и, что может показаться нетипичным проявлением порядочности со стороны столь склочного охотника за костями, потратил немало времени, чтобы обратить внимание правительства США на тяжелое положение коренных народов. Сиу показали экспедиции Марша окаменелую челюсть бронтотерия и рассказали легенду о «громовых зверях». И именно Марш в 1873 г. официально предложил название «бронтотерий» для этих вымерших непарнокопытных.

Самые первые бронтотерии были скромными спринтерами, во многом похожими на миниатюрных эоценовых лошадок. Затем эволюцию понесло. В течение всего эоцена бронтотерии увеличивались в размерах – крупнейшие представители достигали 2,5 м в холке, 5 м в длину от носа до хвоста и веса в 2–3 т, что соответствует габаритам современного африканского лесного слона. С увеличением роста бронтотериев их тела стали дородными и коренастыми, ноги превратились в греческие колонны, а на мордах начали отрастать рога. У одних бронтотериев рога раздваивались вилкой, у других имелся одиночный устрашающий таран метровой длины, загибавшийся вверх. Это были орудия устрашения, использовавшиеся в поединках и лобовых столкновениях, как и у многих современных рогатых млекопитающих. Бронтотерии были общественными животными и ходили стадами, как показывают открытия массовых кладбищ, где сохранились десятки скелетов. Можно вообразить, как стадо из сотен таких великанов, похрюкивая, ломится через эоценовый лес, сминает папоротники и кустарники, протаптывая на пути лужайки в поисках вкусных листьев и плодов, которые достать под силу только им – в отличие от их низкорослых родичей-лошадок.

Как ни удивительны бронтотерии, с халикотериями им не сравниться. Те, несомненно, были одними из самых невероятных животных, когда-либо населявших Землю, и выглядели они как результат скрещивания коня с гориллой, если бы такое было возможно. Когда в 1830-х гг. впервые были обнаружены их кости, считалось, что это два разных животных: одно с лошадиной головой, у которого не сохранились копыта, другое – странное создание вроде муравьеда с длинными кривыми когтями, которому не хватало головы. Полвека спустя кусочки мозаики наконец сложились и стало ясно, что голова и когти принадлежат одному и тому же животному – галлюциногенному чудищу с длинными передними лапами и короткими задними, которое вяло ковыляло, опираясь на костяшки пальцев и не касаясь земли своими острыми когтями, тем самым не давая им стесаться. Эти когти использовались не для обороны и не для охоты. Халикотерий садился на попу, прислонялся к дереву и когтями пригибал к себе ветки. В зрелом возрасте он терял передние зубы, вероятно, для того, чтобы его длинный, цепкий, как у жирафа, язык, которым он срывал листья с ветвей, мог беспрепятственно двигаться у него во рту. Остается лишь воображать, что испытывали наши предки при встрече с таким зверем, и сожалеть, что подобные впечатления не суждено пережить нам. Если бы халикотерии не вымерли, они, несомненно, могли потягаться со слонами и пандами в качестве самых популярных экспонатов в зоопарках.

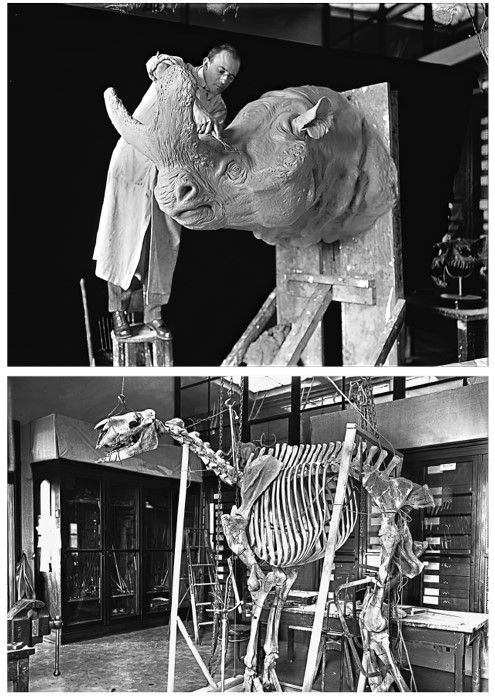

Странные ископаемые непарнокопытные: бронтотерий (вверху) и халикотерий (внизу) в классических экспозициях Американского музея естественной истории.

Фотография из библиотеки музея

К распространявшимся в эпоху эоцена халикотериям, бронтотериям и другим непарнокопытным добавились другие группы. Не только остальные участники «троицы ПЭТМ», но и еще два отряда, играющие важную роль в наши дни: грызуны и хищные. Оба возникли в палеоцене, до температурного скачка, но лишь позже начали широко расселяться совместно с «троицей».

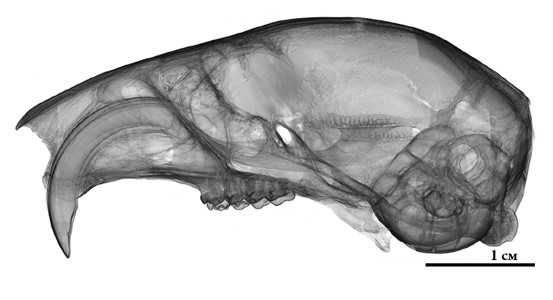

Первые грызуны – например, парамисы (Paramys) – выглядели как нечто среднее между белкой и сусликом и обитали в основном на деревьях. Они уже обладали двумя характерными признаками, общими для современных крыс, мышей, бобров и прочих: способностью пережевывать пищу возвратным движением челюстей вперед-назад и постоянно растущими резцами, чтобы грызть. Если сделать рентгеновский снимок черепа грызуна, резцы окажутся огромными: из десен выступают только кончики, основная часть зуба скрыта внутри челюсти, где он загибается далеко назад, так что корни нередко заходят за коренные зубы. Возможно, эта превосходная пищевая адаптация помогла грызунам победить в конкуренции с некогда разнообразными многобугорчатыми, которые господствовали в нишах грызущих и травоядных в эпоху динозавров и бóльшую часть палеоцена. Но к концу эоцена многобугорчатые вымерли, а грызуны ступили на путь, который приведет к их нынешнему ошеломляющему разнообразию. В наши дни существует более 2000 видов грызунов, что составляет 40 % всех видов млекопитающих.

Рентгеновский снимок черепа европейской белки, на котором виден очень длинный загнутый резец, корень которого уходит далеко вглубь челюсти.

Фотография Орнеллы Бертран

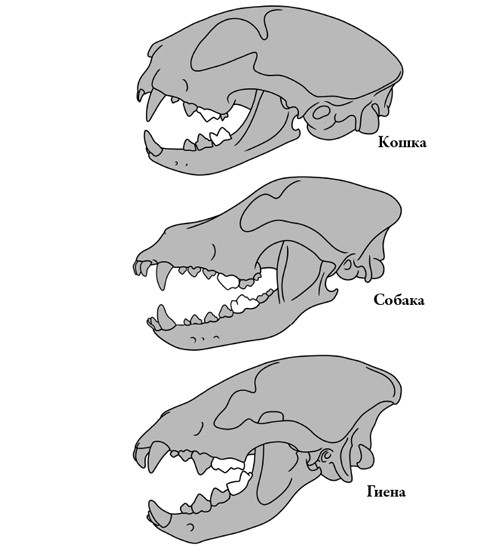

Этих грызунов, мини-лошадок, а может быть, и бронтотериев – если отваживались рискнуть – ели хищные, родичи кошек и собак. На протяжении большей части палеоцена ниши хищников были заняты зубастыми «архаическими» кондиляртрами вроде эоконодона из Нью-Мексико. Настоящие хищные обыграли их, развив новую конструкцию зубов для разрезания мяса и разгрызания костей – увеличенные щечные зубы (коренные либо предкоренные), похожие на лезвия ножей, – так называемые хищные зубы. Их четыре, по одному с каждой стороны на верхней и нижней челюстях, и верхняя пара смыкается с нижней при укусе. Если вы отважитесь заглянуть в рот своему котику, то увидите грозные хищные зубы, потеснившие большинство других зубов. Посмотрите, как собака грызет кость, добираясь до костного мозга, и вы увидите, что она делает это боковыми хищными зубами, а не расположенными спереди клыками и резцами. Хищные, со своими новыми острыми зубами, вытеснили «архаических» плотоядных и поныне остаются на вершине пищевой цепи – современные львы, тигры, гиены и волки.

Вскоре после ПЭТМ и точно уже к тому времени, когда мессельские млекопитающие задыхались от озерных газов, экосистемы приняли знакомый для нас облик. Попади мы вдруг в середину эоцена, обстановка не показалась бы нам слишком непривычной. Конечно, увидев бронтотерия или халикотерия, мы бы поняли: что-то не так, – но уже существовали лошади, приматы, грызуны и хищники, напоминающие небольших собачек. Впрочем, не следует забывать, что речь идет о континентах Северного полушария – Азии, Европе и Северной Америке. Южные континенты со времен мелового периода были все еще отделены от северных океанами, и там были совершенно иные экосистемы. Причем Южная Америка тогда была, по сути, островным континентом, и млекопитающие там переживали собственную эволюционную драму.

Южноамериканские индейцы, как и сиу на равнинах Северной Америки, находили большие окаменелые кости. Но если сиу почитали их как останки «громовых зверей», то южные племена относились к ним отрицательно, считая, что они принадлежат первозданным великанам, которых Бог казнил за любовные прегрешения. Эти легенды дошли до испанских конкистадоров, которые с начала XVI в. вели безжалостную колонизацию Южной Америки, а потом и до католических миссионеров.

Режущие хищные зубы (выделены белым) у млекопитающих отряда хищных.

Рисунок Сары Шелли

В 1832 г. на атлантическое побережье нынешних Аргентины и Уругвая высадился еще один христианский путешественник – 23-летний англичанин дворянских кровей, недавно окончивший Кембридж. Отец заставил его изучать богословие после того, как он бросил медицинскую школу в Эдинбурге. Новообретенная степень сулила ему тихую жизнь англиканского приходского священника – с его точки зрения, скука смертная. Получив возможность совершить кругосветное путешествие на корабле «Бигль», юноша ухватился за нее. Вакансия была не очень-то престижна: его брали в качестве сотрапезника для капитана, которому был нужен собеседник своего круга – чтобы избежать унизительной необходимости обедать с матросами, представителями рабочего класса. Когда в конце 1831 г. корабль отплыл из Плимута, никто не мог предвидеть, что произойдет в следующие пять лет – и что неприкаянный несостоявшийся пастор однажды потрясет основы западной цивилизации, написав о своих путевых наблюдениях.

Путешествие Чарльза Дарвина на «Бигле» обросло мифами. Во многих рассказах героическая кульминация наступает на Галапагосских островах у западного побережья Эквадора, где на Дарвина, как утверждается, снизошло откровение: увидев многочисленные виды вьюрков – на каждом острове свой вид, с неповторимой формой клюва, приспособленного к поеданию определенной пищи, – он понял, что виды эволюционируют путем естественного отбора. Однако любопытно, что сам Дарвин в «Происхождении видов» об этом эпизоде не упоминает. Вместо этого в первом абзаце он ссылается на другое свое наблюдение с Южно-Американского континента – окаменелости. Когда «Бигль» странствовал вдоль побережья и приставал то в одном порту, то в другом, Дарвин высаживался и совершал походы вглубь материка. Во время этих вылазок он несколько раз находил ископаемые кости крупных млекопитающих. Не будучи специалистом по анатомии, он отсылал находки в Англию, где их изучал другой молодой натуралист, в ту пору друг Дарвина. Позже он станет его злейшим противником – это уже известный нам антигерой Ричард Оуэн.

Многих из этих млекопитающих было нетрудно опознать даже неспециалисту вроде Дарвина. Это были не люди-великаны, как гласили местные легенды, а ленивцы и броненосцы – две специфические группы плацентарных млекопитающих, которые и теперь живут в Южной Америке, но, как было известно Дарвину, они никогда не жили в Европе. Однако эти животные отличались от современных ленивцев и броненосцев – зачастую они были крупнее, в особенности ленивцы, и явно принадлежали к другим видам. Это заинтриговало Дарвина. Перед ним были странные вымершие млекопитающие, явно сходные с современными обитателями Южной Америки, но практически неизвестные – живыми или мертвыми – в остальном мире. Говоря словами Дарвина из вступительного абзаца, они указывали на «отношения между прежними и современными обитателями этого континента». Не столько вьюрки, сколько эта преемственность родословной млекопитающих – «это удивительное соотношение между отжившим и продолжающим жить на одном и том же континенте» – послужила Дарвину ключевым свидетельством в пользу его теории, что виды изменяются во времени.

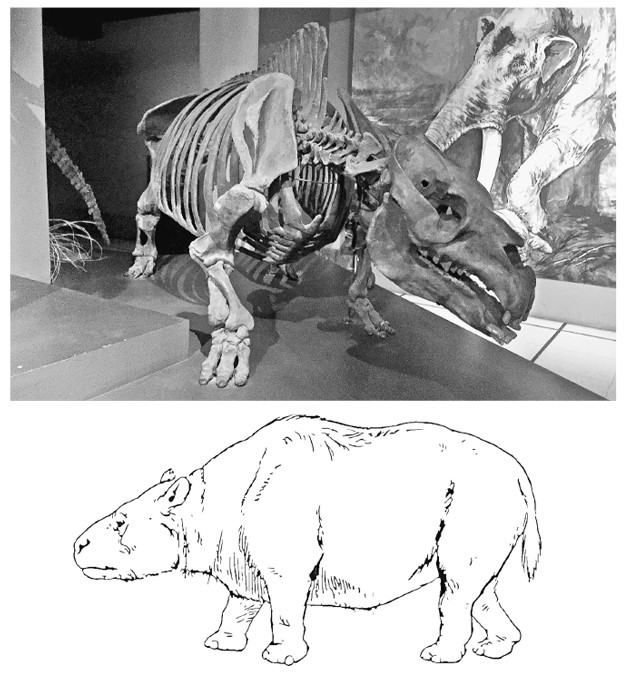

Но были и такие млекопитающие, которые Дарвина озадачили. Одно из них – Оуэн назвал его «макраухения» (Macrauchenia) – достигало 3 м в длину и весило более тонны; длинношеее, длинноногое, оно слегка напоминало верблюда, но стопа у него была намного крупнее и массивнее, скорее как у носорога. Еще более странным было создание, которому Оуэн дал название «токсодон» (Toxodon), тоже весом в тонну с лишним. По телосложению – вылитый носорог или бегемот, но при этом постоянно растущие зубы с высокой коронкой, как у грызуна, и смещенные назад ноздри, как у водных животных вроде ламантина. Дарвин назвал его, «быть может, одним из самых диковинных из когда-либо открытых животных» и предположил, что его озадачивающая комбинация анатомических черт обусловлена тем, что признаки «различных отрядов, в настоящее время так резко разграниченных, сочетались друг с другом» в прошлом. Это было еще одно наблюдение в ходе путешествия, заставившее его задуматься над тем, как виды меняются во времени.

Дарвиновы «странные копытные» из Южной Америки: Toxodon (вверху) и Macrauchenia (ниже). Рисунки из классической монографии Уильяма Скотта 1913 г.

Фотография Ганса Пюшеля

Если отбросить все философские соображения, что именно представляли собой эти млекопитающие и как их следует классифицировать? Через несколько десятилетий после путешествия на «Бигле» на этот вопрос попытались ответить братья Амегино. Они родились в Аргентине в семье бедных итальянских иммигрантов, и, в отличие от богатых джентльменов круга Дарвина, им приходилось зарабатывать на свои исследования честным трудом. Хуан держал книжный магазин, на доходы от которого Карлос совершал поездки по Патагонии и собирал окаменелости, а затем их изучал Флорентино. Карлос обнаружил тысячи млекопитающих, и во многих из них Флорентино увидел сходство с Дарвиновыми макраухенией и токсодоном. Значит, они не были курьезами; существовала целая группа странных южноамериканских млекопитающих, которых невозможно было втиснуть ни в одну из известных групп Северного полушария. Решив, что они относятся к меловому периоду, Флорентино счел их древней линией – предками не только современных южноамериканских видов, но и всех млекопитающих. Другие ученые, однако, рассматривали их как экзотов, специфичных для Южной Америки, и это воззрение упрочилось, когда стало ясно, что они жили позже мелового периода – с палеоцена до самого недавнего времени, пока Южная Америка оставалась «островным» континентом.

Эти млекопитающие получили известность как «Дарвиновы южноамериканские копытные», так как многие из них обладали копытами – копыто является видоизмененной когтевой фалангой пальца. Южноамериканские копытные отличались удивительным разнообразием. Обнаружены сотни видов, размерами от комнатной собачки до гигантов весом около 3 т. Различные виды демонстрируют признаки антилоп, верблюдов, лошадей, носорогов, гиппопотамов, слонов, грызунов и кроликов, зачастую в неожиданных сочетаниях, как если бы эволюция разрезала на куски множество северных видов и склеила их в новых комбинациях. Классические примеры – упомянутые Дарвином макраухения и токсодон, а также массивный пиротерий (Pyrotherium) с двумя парами бивней и слоновьим хоботом при туловище гиппопотама. Иные напоминают виды Северного полушария, но поверхностно – у них есть какой-то единичный признак северной группы, но остальной скелет совсем другой. Так, гомалодотерий (Homalodotherium) обладал серповидными когтями на передних лапах, как и фантастические халикотерии, опиравшиеся на костяшки пальцев. Некоторые возводили специализации северных видов на совершенно новый уровень. Изящный тоатерий (Thoatherium) ходил всего на одном пальце, заканчивающемся копытом, как современная лошадь, только у лошадей по бокам главного пальца сохраняются рудименты двух боковых, а у тоатерия их нет.

Южноамериканские копытные Дарвина просуществовали более 60 млн лет. Они дожили почти до наших дней, но последние выжившие представители стали жертвами ледниковых вымираний около 10 000 лет назад, о которых еще будет сказано. Многие из них были наземными бегунами, другие – прыгающими или роющими, были среди них и плоскостопые тихоходы, и полуводные шлепающие. Все они, по-видимому, были травоядными, но одни ели нежные листья, другие – более грубую и жесткую растительность. Часть видов сумела добраться до Антарктиды в конце палеоцена либо в эоцене, когда от обоих континентов навстречу друг другу тянулись языки суши, почти соприкасавшиеся, – потом расстояние между ними вырастет. Но в остальном эти копытные известны только из Южной и Центральной Америки. Не считая нескольких «ложных тревог», нигде больше не найдено ни единой косточки или зуба от них (за одним исключением, которое подтверждает правило, – к нему мы еще вернемся).

Все это не отвечает на самый главный вопрос: что же собой представляли копытные Дарвина? Этот вопрос мучил палеонтологов со времен возвращения «Бигля» в Англию. Бушевали споры об их местоположении на родословном древе и о том, от кого они произошли. Родственны ли они копытным млекопитающим северных континентов – непарнокопытным и парнокопытным? Да, у них есть копыта, но, как мы убедились, копыта возникали в истории млекопитающих неоднократно, поэтому сами по себе они не являются надежным признаком происхождения. Может быть, эти животные родственны другим крупным млекопитающим вроде слонов или являются курьезным ответвлением какой-то иной группы, например грызунов? А может быть, они вообще не имеют отношения к северным плацентарным, а представляют собой отдельную ветвь на эволюционном древе, отделившуюся в далекой древности?

Разрешить эту загадку удалось лишь в 2015 г. Две группы молекулярных биологов сумели выделить белки из Дарвиновых макраухении и токсодона. Обычно в ископаемых остатках трудно найти мягкие ткани, а то и вовсе невозможно, но оба вида млекопитающих дожили до последнего ледникового периода, поэтому их кости сохранились куда лучше, чем более древние скелеты из палеоцена и эоцена. Когда эти белки внесли в базу данных и использовали для построения родословного древа, оба вида легли в один кластер с непарнокопытными Северного полушария. Через два года это подтвердилось благодаря еще более надежному доказательству – ДНК макраухении.

Тест «на отцовство» сработал, оказалось, что южноамериканские копытные – по крайней мере, в большинстве своем – являются близкими родичами лошадей, носорогов и тапиров. Вероятно, они произошли от «архаических» плацентарных типа кондиляртр Нью-Мексико, которые распространились через острова, связывавшие Северную Америку с Южной в палеоцене. Затем, когда палеоцен уступил место эоцену, Южная Америка оказалась полностью изолирована от Северной, и пути северных и южных групп разошлись. Северные мигрировали во время ПЭТМ, уменьшились и снова выросли в Северной Америке и распространились по Азии и Европе, где некоторые пристрастились к водяным лилиям на берегу озера Мессель. Южные могли эволюционировать как им вздумается и приобрели необычные черты, но вместе с тем конвергенция дала им копыта, бивни, хоботы, однопальцевые стопы и непрерывно растущие зубы, как и у их северных собратьев. Поскольку южноамериканские копытные были изолированы от северной родословной линии – являя собой отдельный эволюционный эксперимент, – они приобрели несколько иные варианты этих конвергентных признаков и в иных сочетаниях. Продолжая эволюционировать от эоцена до ледникового периода, южноамериканские копытные становились все более непохожими на своих далеких северных родичей.

Дарвиновы копытные – не единственные представители островного сообщества млекопитающих Южной Америки, которое развивалось, по словам Джорджа Гейлорда Симпсона, в «великолепной изоляции». Некоторые из этих млекопитающих, как и южноамериканские копытные, вымерли. Другие и поныне остаются характерным компонентом дождевых лесов Амазонии, андских лугов и патагонской пампы.

Среди них животные, чьи ископаемые остатки тоже попадались Дарвину: ленивцы и броненосцы, которые наряду с муравьедами входят в более широкую группу ксенартр, или неполнозубых. Напомним, что ксенартры – одна из четырех главных ветвей родословного древа плацентарных. Они отделились от ствола у самого основания и, таким образом, являются одними из самых примитивных плацентарных. Их заковыристое имя связано с дополнительными сочленениями между позвонками, которые укрепляют и стабилизируют позвоночник, – вероятно, адаптацией, унаследованной от роющих предков. Их предки, по-видимому, прибыли из Северной Америки в конце мелового периода или в начале палеоцена, возможно, одновременно с предками южноамериканских копытных, а на Южно-Американском материке диверсифицировались и дали нынешнее разнообразие ксенартр – около 30 видов.

Ксенартры – одни из самых фотогеничных млекопитающих. Ленивцев порицают за малоподвижный образ жизни, но нельзя не признать, что они очаровательны, когда свисают с деревьев вверх тормашками, уцепившись длинными когтистыми лапами, и жуют листья, а их шерсть зеленеет симбиотическими водорослями, помогающими им сливаться с лесным пологом и избегать внимания ягуаров. Броненосцы примечательны другим: по облику они совершенно не похожи на млекопитающих – их туловище покрыто костными пластинками, которые называются остеодермами. Они растут внутри кожи и смыкаются, как сегменты футбольного мяча. При нападении ягуара некоторые броненосцы умеют сворачиваться в твердый как камень шар и становиться неуязвимыми.

Ягуары, досаждающие современным ленивцам и броненосцам, – новоиспеченные иммигранты в Южной Америке; они прибыли туда всего 2–3 млн лет назад. Когда Южная Америка была островным континентом, по ней не бродили ни кошки, ни собаки, ни медведи. Десятки миллионов лет ксенартр и южноамериканских копытных изводили млекопитающие совершенно иного типа, занимавшие ниши хищников с палеоцена до нескольких миллионов лет назад. Кем они были? Ответ неожиданный: даже не плацентарными. Это были метатерии, представители линии сумчатых, выкармливающие микроскопических детенышей в сумках. Мы чуть не забыли о метатериях по ходу рассказа, когда они вымерли на континентах Северного полушария, но в Южной Америке (а затем в Австралии) обрели второе дыхание, возродившись на окраинах, еще не полностью захваченных плацентарными. В своих новых островных царствах они сумели вернуть свое положение, которого достигли в конце мелового периода, до того, как все изменил астероид.

Метатериевые хищники Южной Америки называются спарассодонтами и впервые были описаны в конце XIX в. Флорентино Амегино. Увидев их живьем, вы бы, скорее всего, не распознали в них метатериев – по крайней мере не проверив, нет ли у них ниже пояса мешочка. Они не походили на кенгуру или коал – современных знакомых нам сумчатых, – но копировали всевозможных плацентарных: ласок, собак, кошек, гиен и медведей. Один из них, тилакосмил (Thylacosmilus), обладал огромными клыками-саблями на верхней челюсти, которыми он вспарывал брюхо добычи, чтобы выедать внутренности. Вы бы не усомнились, что это саблезубый тигр – знаменитый представитель крупных кошачьих ледникового периода. Это очередной пример конвергентной эволюции, один из самых поразительных во всей палеонтологической летописи. Настоящие хищные – кошачьи и псовые – появились только в конце эоцена, но метатерии уже добрались до Южной Америки, и они имитировали плацентарных. Или это плацентарные Северного полушария имитировали метатериев? Так или иначе, спарассодонты типа тилакосмила были впоследствии вытеснены ягуарами и другими ныне живущими плацентарными хищниками, распространившимися на юг, но в Южной Америке остается немало их родственников – около ста видов опоссумов и других сумчатых.

Сумчатые саблезубые и другие спарассодонты питались южноамериканскими копытными – это установлено по найденным на костях жертв следам от их зубов. Ленивцы тоже могли быть аппетитной добычей, как и броненосцы, если только удавалось их вскрыть. Были и другие животные, которыми закусывали сумчатые хищники: длиннолапые древолазы с большим мозгом и пухляши с торчащими резцами, рывшиеся в палой листве или плескавшиеся в лесных ручьях.

Приматы и грызуны. Настоящие, плацентарные, а не странные сумчатые версии. Откуда они взялись?

Генетический тест отвечает на этот вопрос, и это поразительно. Они пришли из Африки. Родословные, построенные на основании ДНК и палеонтологических данных, помещают южноамериканских приматов и грызунов среди разнообразных африканских групп. То есть они были пришельцами с континента, отколовшегося от Южной Америки за десятки миллионов лет до того, в меловой период, а в эоцене, когда произошла миграция, эти континенты разделяло как минимум полторы тысячи километров открытого Атлантического океана.

Хищные сумчатые отряда спарассодонтов: саблезубый Thylacosmilus (вверху) и Lycopsis (внизу).

Фотографии Джонатана Чена и Ghedoghedo соответственно

Африка в эоцене тоже была островным континентом, со своей уникальной фауной – слонами и другими афротериями. В какой-то момент после того, как в ходе глобального потепления наступил период ПЭТМ, приматы и грызуны перебрались из Азии в Африку. Это вопросов не вызывает: в то время Азию и Африку разделяло только узкое море Тетис, прообраз Средиземного, и европейские острова служили перевалочными пунктами от берега до берега. Не совсем понятно, как те же приматы и грызуны могли потом перебраться из Африки на запад, в Южную Америку. Наземных путей туда просто не было, и беженцев должно было разбросать по водным просторам. Вероятно, они плыли на плотах из гниющей растительности, сорванной штормами с африканского побережья, и их прибивало к берегам Южной Америки. Возможно, на пути им попадались отдельные острова, а может, они за все время пути не покидали своих «спасательных шлюпок». Как бы то ни было, им пришлось неделями выдерживать качку на волнах, под палящим солнцем, почти или совсем без пищи. Должно быть, они, как это часто бывает с иммигрантами, отличались здоровьем и стойкостью – качествами, которые помогли им преуспеть на новом далеком месте.

Все это кажется совершенно невероятным. И все же так оно и было. Но современные наблюдения доказывают, что мелкие млекопитающие могут пересекать водные пространства на растительных плотах и заселять новые территории. Подобные массовые исходы биологи называют «расселением беспризорных» (waif dispersals) – беспризорными слегка уничижительно называют бездомных или осиротевших детей, которые бегут от своей убогой жизни куда глаза глядят. Мне больше по душе аналогия с одной из моих любимых игр – футболом (американским футболом, поясню для зарубежных читателей). Это последний бросок. До окончания матча остались секунды, до выигрыша не хватает очков, игровая зона не пройдена, и проигрывающая команда в отчаянии. У квотербека, по сути, остается только один вариант: запустить мяч с размаху через все игровое поле и надеяться на удачу. Обычно такой пас не проходит, но изредка мяч попадает в руки ресиверу в зачетной зоне. Тачдаун! Это удается, наверное, в одном случае из ста. Но если времени и попыток достаточно много, невероятное может стать реальностью. Футбольная команда выигрывает, и растительный плот с млекопитающими переплывает океан.

Миграция приматов и грызунов из Африки в Южную Америку стала одним из таких случайных событий, которые изменили ход истории млекопитающих. Благодаря этому невероятному путешествию ныне существуют обезьяны Нового Света и кавиоморфные грызуны. Более 60 видов обезьян стали неотъемлемой частью джунглей Центральной и Южной Америки. Некоторые, например обезьяны-ревуны, оглашают дождевые леса какофонией воплей. Другие, например паукообразные обезьяны, – единственные приматы, способные цепляться за деревья цепкими хвостами, а карликовые игрунки длиной около 15 см и весом менее 200 г бьют рекорды по миниатюрности среди приматов. Еще более разнообразны кавиоморфы – сотни видов, роющих, лазающих, бегающих и плавающих практически в любой среде обитания, которую способна предложить Южная Америка. В их числе бархатные шиншиллы и крупнейшие из современных грызунов – капибары ростом с собаку, плюс ископаемые виды, которые были еще крупнее, такие как джозефоартигасия (Josephoartigasia), достигавшая размеров коровы и получившая название в честь Хосе Артигаса, национального героя Уругвая. И морские свинки. Домашние любимцы моего детства – а может быть, и вашего? – тоже были потомками эоценовых путешественников.

Трансокеанское плавание было подвигом стойкости и выносливости, которые я с трудом могу помыслить. Но это далеко не самое невероятное достижение млекопитающих в эоцене. Пока обезьяны и грызуны плыли по морю, другие плацентарные млекопитающие раздувались до великанских размеров, третьи обзаводились крыльями и взлетали в небо, четвертые превращали свои лапы в ласты, чтобы пройти гораздо более короткий, но не менее замечательный путь: от наземного к водному образу жизни.