Книга: Эра млекопитающих: Из тени динозавров к мировому господству

Назад: Введение Наш класс млекопитающих

Дальше: 2 Как стать млекопитающим

1

Предки млекопитающих

Dimetrodon

Около 325 млн лет назад – плюс-минус несколько миллионов лет – группа чешуйчатых созданий прибилась к папоротникам, опутавшим обломки бревен. Обычно они вели одиночный образ жизни и предпочитали лежать, маскируясь в густой зелени джунглей, и внезапно выскакивать, чтобы схватить насекомое и снова стать незаметными. Но отчаянные времена свели их вместе. Их мир быстро менялся. Их болотный рай, расположенный на границе суши и воды, поглощался морем.

Мелкие зверюшки – самые крупные не превышали 30 см в длину – тревожно озирались. Повадками они напоминали гекконов или игуан – их лапки были расставлены в стороны, позади волочился длинный тонкий хвост. Те, что помельче, карабкались по гниющей растительности, цепляясь худыми пальчиками. Те, что постарше, просто озирали морские просторы, подрагивая высунутыми языками, пока их покачивало на волнах и захлестывало водой.

Еще несколько недель назад казалось, что все нормально. Из своих хорошо замаскированных норок они вглядывались в сочащийся влагой лес. Их окружала зелень всех оттенков, какие только можно вообразить. Земля в лесу заросла гущей папоротников, их споры взвивались в душный воздух при каждом долгожданном дуновении ветра. Средний ярус образовывали более высокие семенные растения, среди которых были отдаленные предки нынешних хвойных. Когда шел дождь – а шел он почти всегда, – их семена величиной с бисеринки сбивало потоками воды, и землю покрывал слой шишек, ходить по которым было очень непросто.

Своими крохотными глазками чешуйчатые зверюшки не могли увидеть вершины деревьев, уходившие, казалось, в бесконечную высь. В основном лесной полог состоял из двух типов деревьев, достигавших в обоих случаях 30 м. Первые, каламиты (Calamites), походили на тощие елки с прямыми бамбукоподобными стволами, из которых торчали разделенные большими промежутками пучки ветвей с мутовками игольчатых листьев. Вторые – лепидодендроны (Lepidodendron), чьи двухметрового диаметра стволы были голыми, за исключением кустившихся на самой верхушке ветвей и листьев – словно парик из листвы на гигантском стебле. Росли они удивительно быстро – путь от споры к проростку, а от проростка к лесному великану занимал каких-то 10–15 лет, а потом дерево умирало, обращалось в каменный уголь и уступало место новому поколению.

Чешуйчатые зверюшки входили в число сотен видов животных, которым – по крайней мере, до сегодняшнего дня – служил приютом болотистый лес. Они были самыми разнообразными, от банальных до фантастических. Насекомых хватало с избытком, и они служили отличной пищевой базой. По опавшей листве и стволам деревьев ползали пауки и скорпионы. Примитивные амфибии собирались у ручьев, в которых кишела рыба и рыскали ракоскорпионы, гигантские, порой размером с человека, бронированные чудовища, хватавшие добычу мощными клешнями. В те мирные времена ручьи стекали в реку, разбегавшуюся дельтой, которая впадала в спокойные приливные воды солоноватой бухты.

Временами тишину нарушал жутковатый шорох. Это ползла артроплевра (Arthropleura), чудовищная двухметровая многоножка, поглощая споры и семена. Порой над болотом разносился еще более страшный звук – жужжание меганевры (Meganeura), стрекозы величиной с голубя, летавшей на четырех огромных прозрачных крыльях в поисках насекомых. Как следует проголодавшись, она могла напасть даже на чешуйчатую мелюзгу – вот почему они предпочитали прятаться.

Когда чешуйчатые уцепились за свой импровизированный корабль из листьев и палок, страх перед нападением меганевры показался капризом. Теперь опасность была гораздо серьезнее. Их окружала вода, течение все ускорялось. Далеко на юге таял массивный ледник, вода стекала в океан, и уровень моря поднимался. Побережья по всему миру затапливало, мангровые болота каламитов и лепидодендронов оказывались под водой вместе с населявшими их животными. Чешуйчатые не могли об этом знать. Все, что они ощущали, пока их плот несло сквозь пенистую круговерть из дохлых креветок и медуз, – их леса больше нет.

Сверкнула молния. Над головой прогремел гром, штормовой порыв ветра обрушил на плот стену воды, перевернув его и разбив пополам. Некоторых чешуйчатых смыло волной, их обмякшие тельца присоединились к гниющим медузам и креветкам. Но большинство сумело вскарабкаться обратно на половинки расколовшегося плота. Под шум заливавшего бухту дождя и вой ветра течения расходились: одно направлялось на восток, другое – на запад. Два плотика вместе со своим чешуйчатым грузом поплыли в противоположные стороны.

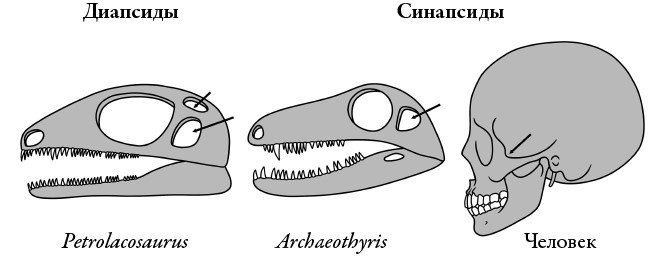

Через несколько дней шторм стих, и плотики прибило к разным берегам. Две группы зверюшек устремились к своим новым домам, где столкнулись с разными проблемами – разной средой обитания, разным климатом, разными хищниками. За много поколений обе группы успешно приспособились к своей новой среде, и в конце концов каждая стала новым видом. Оба вида затем дали начало другим видам, и возникли две основные родословные линии. У одной из них развились два отверстия за глазницей наподобие окошек, чтобы дать место более массивным и мощным челюстным мышцам. У другой – одно увеличенное отверстие.

Первой группой, с двумя отверстиями в черепе, были диапсиды. Они станут предками ящериц, змей, крокодилов, динозавров, птиц и черепах (у которых отверстия зарастут). Второй группой, с одним отверстием, были синапсиды. Они дадут ошеломляющее разнообразие видов, в том числе – через 100 с лишним миллионов лет – млекопитающих.

Это вымышленная история, и, вероятно, последовательность событий не была в точности такой. Правда в том, что около 325 млн лет назад – в тот период истории Земли, который называется пенсильванским (он же верхний каменноугольный), – существовала предковая популяция мелких чешуйчатых животных, обитавших в пышных заболоченных лесах, часто затапливаемых при подъеме уровня моря. Они разделились, и одна ветвь родословного древа привела к рептилиям, другая – к млекопитающим.

Откуда нам это известно? Палеонтологи – специалисты по древней жизни вроде меня – располагают двумя ключевыми видами свидетельств. Эти свидетельства я буду привлекать на протяжении всей книги, рассказывая историю эволюции млекопитающих.

Во-первых, у нас есть ископаемые остатки и окружающая их порода. Окаменелости – прямое подтверждение существования видов, которые когда-то были живыми; это подсказки, которые палеонтологи ищут по всему миру, нередко терпя зной, холод, сырость, дождь, безденежье, комаров, войны и другие трудности. Многие из нас чувствуют себя детективами, расследующими события отдаленных времен, и в этом смысле окаменелости аналогичны волоскам и отпечаткам пальцев, оставшимся на месте преступления. Они сообщают нам, кто, где и когда обитал, а порой ископаемые остатки могут поведать о доисторических драмах – о хищниках, терзающих добычу, о жертвах наводнений, об уцелевших после страшных вымираний. Наиболее известны ископаемые остатки тел – подлинные части когда-либо живших организмов: кости, зубы, раковины, листья. Бывают также следы жизнедеятельности ископаемых организмов – свидетельства их поведения или то, что они оставляют после себя: отпечатки лап, норки, яйца, следы зубов или копролиты (окаменелый помет).

Окаменелости не валяются на улице или в земле у нас на огороде – они заключены внутри пород, таких как песчаники и сланцы. Разные породы образуются в различных условиях, и некоторые можно датировать химическими методами: подсчитывается соотношение материнского и дочернего изотопов, а затем на основании известных скоростей радиоактивного распада элементов, полученных в лаборатории, вычисляется возраст породы. Все это обеспечивает важный контекст для понимания того, когда и в какой среде обитали ископаемые существа.

Второй тип свидетельств окружает нас повсюду, и, чтобы найти их, не нужно ни особого искусства, ни везения. Это ДНК, которую мы и все остальные организмы несем внутри своих клеток. ДНК – инструкция, которая делает нас теми, кто мы есть; генетический код, отвечающий за то, как мы выглядим, какова наша физиология, как мы развиваемся и как производим на свет будущие поколения. Вместе с тем ДНК – это архив; в миллиардах пар нуклеотидов, составляющих наш геном, записана эволюционная история. По мере того как со временем меняются виды, меняется и их ДНК. Гены мутируют, перемещаются, включаются и выключаются. Участки ДНК дублируются или выпадают. Вставляются новые фрагменты. Соответственно, когда общий предок разделяется на два вида, их ДНК постепенно накапливают все больше различий, поскольку каждый вид идет своим путем и приспосабливается к собственным меняющимся условиям. А значит, можно взять последовательности ДНК современных видов, сопоставить их и составить родословное древо, объединяя в группы виды с наиболее сходными ДНК. Есть еще один изящный фокус. Можно взять любые два вида, подсчитать количество различий в ДНК, а затем, имея представление о скорости изменений ДНК в лабораторных экспериментах, вычислить, когда эти виды отделились друг от друга.

Сочиняя свой рассказ о болоте, пострадавшем от наводнения, я использовал оба типа свидетельств. Исследования ДНК указывают, что линии рептилий и млекопитающих разделились около 325 млн лет назад. Ископаемые остатки и породы говорят нам о том, каким был этот мир – ландшафт, совсем непохожий на современный.

Карта Земли пенсильванского периода почти неузнаваема. На ней было всего два крупных материка – Гондвана с центром на Южном полюсе и охватывавшая экватор Лавразия, с востока обрамленная грядой островов. На протяжении многих миллионов лет Гондвана медленно, со скоростью, сравнимой, пожалуй, со скоростью роста наших ногтей, дрейфовала на север, пока не столкнулась с Лавразией. Так появилась Пангея, суперконтинент, на котором будут протекать ранние стадии эволюции динозавров и млекопитающих. При столкновении две литосферные плиты смялись и образовали протяженную гряду гор параллельно экватору. По масштабам она была сравнима с современными Гималаями. Нынешние скромные Аппалачи – остаток этой некогда величественной горной цепи.

Тропические и субтропические регионы по обе стороны экваториальной горной гряды изобиловали жизнью. Это были каменноугольные болота, названные так потому, что основная доля каменного угля, обеспечившего промышленную революцию – особенно добывавшегося в Европе, а также на востоке и на Среднем Западе США, – образовалась именно в этих болотах. Этот уголь состоит из отмерших, захороненных и спрессованных остатков гигантских быстрорастущих лепидодендронов и каламитов. Они ничуть не походили на пальмы, магнолии и дубы, которые ныне так часто встречаются в подобных буйных лесах. Более того, эти древние деревья не цвели, не давали плодов и орехов. Они были близкими родичами плаунов и хвощей, теперь изредка попадающихся в подлеске, – печальное напоминание об их былой славе. Пенсильванские деревья – вместе с гигантскими стрекозами, жужжавшими вокруг их ветвей, и многоножками, шуршавшими у подножия их стволов, – росли так быстро за счет того, что в воздухе тогда было намного больше кислорода, примерно на 70 % больше, чем в наши дни.

Деревья образовали обширные дождевые леса, которые прижимались к берегам мелководных морей, омывающих растущий суперконтинент, и множества впадавших в них рек, притоков, дельт и лиманов. Сверху эти болота, вероятно, выглядели как пойма Миссисипи в современной Луизиане: густой покров из сплетающихся друг с другом деревьев и растений поменьше – одни торчат на островках ила среди запутанной сети ручьев, другие тянутся ползучими корнями к воде, и повсюду карабкаются, прыгают и летают всевозможные создания. Но ни птиц, ни комаров, ни бобров, ни выдр, ни других покрытых мехом млекопитающих. Все они появятся намного позже, совсем в другом мире, хотя их предки действительно обитали в этих каменноугольных болотах.

Почему столько деревьев полегло и обратилось в уголь? Потому что болота постоянно затапливало. Уровень моря поднимался и падал в пульсирующем ритме. Пенсильванский мир был ледниковым, причем это было предпоследнее крупное оледенение (о последнем, когда царили мамонты и саблезубые тигры, мы расскажем позже). Замерзла не вся планета; разумеется, каменноугольные болота не замерзли. Но Южный полюс Гондваны и юг Пангеи покрывала огромная шапка ледников. Самим своим существованием она была обязана как раз каменноугольным болотам: растущие в таком количестве гигантские деревья поглощали из атмосферы углекислый газ, и с уменьшением количества этого парникового газа, изолирующего планету, температура резко упала. На протяжении десятков миллионов лет ледяная шапка то увеличивалась, то сокращалась, как бы управляя уровнем Мирового океана. Лед таял, моря наступали, заливая болота, деревья гибли и оказывались погребенными. Затем ледник снова рос, оттягивая воду из океана, уровень моря падал, и освобождалось место для распространения болот. Так и шло – туда-сюда. Мы знаем это благодаря тому, что пенсильванские отложения часто образуют полосчатые последовательности – так называемые циклотемы. Это повторяющиеся ряды тонких слоев, откладывавшихся то на суше, то в воде, с промежуточными включениями каменного угля.

Окаменелостей этого периода очень много, особенно в Северном Иллинойсе, где я вырос. Они залегают в циклотемах выше и ниже угольных слоев. Лучшие из них попадаются на берегах Мазон-Крика, тихого притока реки Иллинойс, и в карьерах к востоку. В пенсильванский период это было пограничье между морем и болотом, где обитателей дождевых лесов смывало в воду, они опускались на дно и оказывались замурованными в саркофагах из железняка – овальных, сплюснутых конкрециях цвета ржавчины, которые можно найти на дне ручья или в отвале карьера. Подростком я охотился за этими конкрециями у маленького городка Уилмингтона на 66-м шоссе, где росла моя мама. Я копался в отвалах давно заброшенных карьеров, которые больше века назад привлекли моих итальянских прадеда и прабабку обещанием новой жизни на Среднем Западе. Сложив конкреции в ведро, я относил их домой, выставлял во двор на суровые зимние холода Большого Чикаго, чтобы они то замерзали, то оттаивали при колебаниях температуры. Заметив, что конкреция начала трескаться, я довершал дело молотком.

Если мне везло, конкреция разламывалась, открывая сокровище: окаменелость на одной половине, ее отпечаток на другой. Всякий раз это был мистический опыт – знать, что ты первый, кто видит это создание – которое некогда было живым! – умершее более 300 млн лет назад. Во многих расколотых конкрециях оказывались растения: листья папоротника, кусочки коры каламитов, обломки корней лепидодендронов. Особенно мне нравились медузы, которых ветераны охоты за окаменелостями в Мазон-Крике пренебрежительно называли «лепешками», – и я всегда радовался, увидев креветку или червя.

Больше всего мне хотелось – но так и не повезло – отыскать тетрапода, наземное животное, обладающее скелетом. Из книг, которые я жадно глотал после школы и в тихие послеобеденные часы в выходные, я знал, что тетраподы произошли от рыб и выползли на сушу 390 млн лет назад, еще до пенсильванского периода. Эти первые четвероногие были амфибиями, и им все еще приходилось возвращаться в воду, чтобы отложить яйца. В Мазон-Крике даже находили кое-какие скелеты примитивных амфибий, отдаленных родичей лягушек и саламандр.

В какой-то момент пенсильванского периода от этих амфибий отделилась новая группа. Это были амниоты, более специализированные тетраподы, названные так по строению своих яйцеклеток, чьи внутренние мембраны (амниотические оболочки) окружали эмбрион, защищая его от высыхания. Новый тип яйцеклетки открывал огромные новые возможности: амниоты уже не были прикованы к воде и могли откладывать яйца на суше, а значит, осваивать новые рубежи. Вершины деревьев, норы, равнины, горы, пустыни. Лишь с появлением амниотического яйца тетраподы смогли по-настоящему покинуть море и покорить сушу.

Именно из амниот выделились линии рептилий и млекопитающих – диапсид и синапсид, – как двое детей одних и тех же родителей. Это не просто аналогия, именно так эволюция производит новые виды, семейства, классы. Виды непрерывно меняются под влиянием изменений окружающей среды – так работает дарвиновская эволюция путем естественного отбора. Иногда популяции одного вида оказываются в изоляции друг от друга, например из-за наводнения, пожара или подъема горной гряды. Каждая популяция продолжает меняться под воздействием естественного отбора, и если изоляция сохраняется достаточно долго, то каждая из них меняется по-своему, приспосабливаясь к различным обстоятельствам, настолько, что они уже не выглядят одинаково, не ведут себя одинаково и не могут спариваться друг с другом. Тогда вместо одного вида появляются два. Эти два вида могут снова разделиться – из двух получится четыре и т. д. Жизнь всегда диверсифицируется таким образом, разветвляясь подобно дереву возрастом в 4 млрд лет. Вот почему для наглядного представления родословных – как вымерших видов, так и человеческих семей – мы используем деревья, а не сети, дорожные карты, треугольники или иное графическое подспорье.

Разделение диапсид и синапсид – которое на самом деле началось с неприметного события, когда один маленький чешуйчатый предковый вид разделился на два, – стало одним из поворотных моментов в эволюции позвоночных. И я знал, что диапсиды и синапсиды – каждые со своей характерной, неповторимой системой отверстий в черепе и челюстных мышц – разошлись как раз примерно в то время, когда образовались конкреции Мазон-Крика. При каждом ударе молотка я надеялся найти Святой Грааль палеонтологии, который поможет рассказать эту историю, но, увы, так и не нашел.

Однако охотникам за окаменелостями из других регионов Северной Америки везло больше. Одно важное открытие было сделано в 1956 г., когда гарвардская полевая экспедиция под руководством легендарного палеонтолога Альфреда Ромера обследовала заброшенную угольную шахту во Флоренции (Новая Шотландия) у Атлантического побережья. Один из техников, Арни Льюис, заметил несколько окаменелых пней сигиллярии – дерева, родственного лепидодендрону, с раздвоенной кроной на верхушке, придававшей ему вид великанской кисточки. Пни сохраняли первоначальное положение, словно поднимающееся море затопило их только вчера, а не 310 млн лет назад – столько им было лет на самом деле. Пробираясь по узким штрекам затопленной шахты, экспедиции удалось набрести на пять таких пеньков. Заглянув в них, ученые обнаружили сюрприз: десятки окаменелых скелетов! Бедные животные, вероятно, пытались укрыться от наступающего моря в дуплах, не понимая, что найдут себе там могилу. Внутри одного дерева оказалось более двадцати особей, среди которых были амфибии, диапсиды и синапсиды: триада древнейших наземных тетрапод.

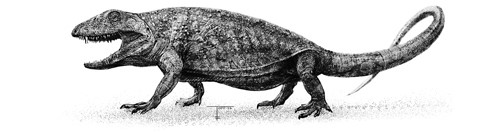

Archaeothyris.

Рисунок Тодда Маршалла

Синапсиды впоследствии были описаны как два новых вида, археотирис (Archaeothyris) и эхинерпетон (Echinerpeton). Описал их магистрант Роберт Райс, только что перебравшийся из Румынии в Канаду. Ныне один из ведущих палеонтологов мира, он набил себе руку как раз на этих древних синапсидах. Название Archaeothyris, «древнее окно», он выбрал, чтобы подчеркнуть самый важный признак этого животного: широкое, как иллюминатор, отверстие за глазницей, в котором крепились более крупные и мощные мышцы, смыкающие челюсти, чем у предшественников. Именно это одиночное отверстие, которое в анатомии называется боковым височным, определяет природу синапсид. У всех синапсид – от первопроходцев каменноугольных болот до современных слонов, землероек и летучих мышей – есть это отверстие или его видоизмененный вариант. Оно есть и у нас, и его можно ощутить при смыкании челюсти. Положите ладонь на скулу, кусните как следует, и вы почувствуете, как мышцы вашей щеки сокращаются. Эти мышцы проходят сквозь рудимент височного отверстия, которое у современных млекопитающих более или менее слилось с глазницей, но все еще участвует в креплении височных мышц, которые тянутся от виска к верхней части нижней челюсти, придавая силу укусу. Это одиночное отверстие появилось на раннем этапе истории синапсид, сразу после их отделения от диапсид, у которых развилось два таких заглазничных отверстия.

Если бы вы увидели, как археотирис пробирается через каменноугольное болото, он показался бы ничем не примечательным. Полметра в длину от морды до хвоста, с маленькой головкой на длинном узком туловище. О строении его конечностей известно недостаточно, но сохранившиеся кости не оставляют сомнений, что лапки у него были расставлены в стороны, как у ящерицы или крокодила. Он явно не был создан для быстрого бега. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что в некоторых отношениях он был исключительным. Мало того что в его черепе скрывались более мощные челюстные мышцы – в пасти у него был ряд изогнутых острых зубов. Один из передних зубов был заметно крупнее остальных и походил на миниатюрный клык. У амфибий, ящериц и крокодилов клыков нет. Все эти животные обладают недифференцированными зубами, одинаковыми по всей длине челюсти. Однако у млекопитающих зубы гораздо разнообразнее: они делятся на резцы, клыки, предкоренные и коренные – такое разделение труда позволяет нам одновременно хватать, кусать и пережевывать. Полный набор зубов, свойственный млекопитающим, разовьется позже, в ходе многоступенчатой эволюции, но маленькие клыки археотириса – веяние зубной революции.

Два основных типа строения черепа наземных позвоночных: диапсиды с двумя заглазничными отверстиями для крепления челюстных мышц и синапсиды – включая человека – с одиночным отверстием. Отверстия отмечены стрелками.

Рисунок Сары Шелли

В комплекте эти крупные мышцы челюстей, острые зубы и клыки археотириса представляли собой арсенал оружия для охоты на крупных насекомых, а может быть, даже других тетрапод вроде эхинерпетона. Этот второй синапсид из Новой Шотландии с легкостью мог бы, свернувшись калачиком, уместиться на книжном развороте. Но его скудные ископаемые остатки демонстрируют одну необычную особенность, из-за которой он получил свое название «колючей рептилии». На шейных и спинных позвонках у него были шипы, вытянутые вверх длинными язычками. Выстроившись в ряд, они образовывали вдоль спины небольшой парус, который мог использоваться для бравады, или в качестве солнечной батареи, чтобы согреваться в холодные дни, или в качестве кондиционера, чтобы охлаждаться в жару, или еще для чего-нибудь.

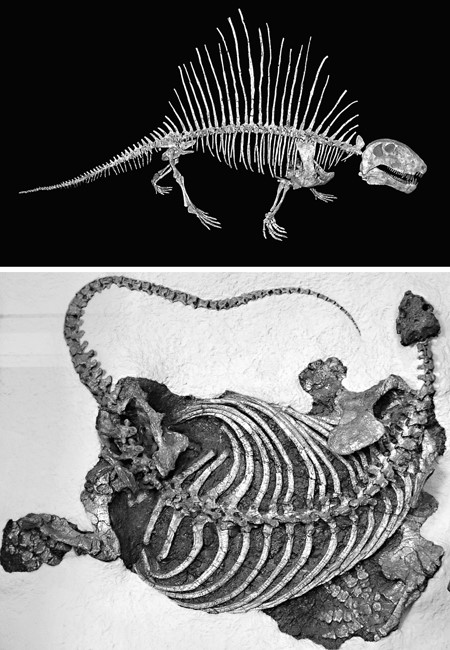

Гораздо более знаменито другое ископаемое животное, у которого и парус на спине был гораздо больше: диметродон (Dimetrodon), живший в следующую эпоху после пенсильванской – в пермский период. Диметродона часто путают с динозаврами – его можно видеть рядом с тираннозавром на открытках, бок о бок с бронтозавром и стегозавром в наборах игрушек. Но он не динозавр, а синапсид. Точнее, разновидность примитивных синапсид – пеликозавр.

Пеликозавры были первой крупной эволюционной волной линии синапсид; они первыми диверсифицировались и распространились по растущему суперконтиненту Пангея. Кроме того, именно у них впервые стали появляться фирменные признаки, которые ныне, более 300 млн лет спустя, все еще отличают млекопитающих от амфибий, рептилий и птиц. Такие признаки, как височное отверстие для мышц и клыки, – признаки, которые мы уже наблюдали у археотириса и эхинерпетона. Эти два вида из Новой Шотландии и были древнейшими пеликозаврами, основателями первой великой династии на пути к диметродону, а в конечном итоге и к млекопитающим.

На закате пенсильванского периода пеликозавровые синапсиды обитали во всех экваториальных регионах Пангеи по обе стороны горного хребта, который еще продолжал расти. Одни питались насекомыми, другие – более мелкими тетраподами и рыбой, а некоторые начали экспериментировать с новой пищей, которой прежде пренебрегали, – листьями и стеблями. Они диверсифицировались, но оставались второстепенными элементами экосистем, где царили амфибии, без труда размножавшиеся во влажных каменноугольных лесах и потому процветавшие.

Затем, примерно 303–307 млн лет назад, мир резко изменился – наступил так называемый кризис каменноугольных лесов. Климат стал суше, планету бросало то в холод, то в жар, ледники таяли и в грядущем пермском периоде исчезли совсем. Каменноугольные болота приходили в упадок, так как каламитам, лепидодендронам и сигилляриям стало труднее расти в засушливых условиях. Их вытесняли хвойные, цикадовые и другие семенные растения, более засухоустойчивые. Постоянно влажные дождевые леса в тропиках уступили место полупустыням с более выраженной сменой времен года, а другие области Пангеи обратились в выжженные пустыни. Это отразилось в геологической летописи, в которой слои каменного угля и циклотемы внезапно сменяются «красными слоями» окисленного железа, образовавшегося в условиях сухого климата.

Эти изменения нанесли тяжелый удар по биоразнообразию. Больше всего пострадали растения. Мало того что пенсильванская флора каменноугольных болот сменилась более засухоустойчивыми семенными растениями, происходило массовое вымирание. Многие пенсильванские виды исчезли – одни не оставили ни потомков, ни близких родичей, от других остались лишь низкорослые неприметные собратья. Общим счетом вымерла половина всех семейств растений пенсильванского периода. В ископаемой летописи растений известно всего два массовых вымирания, и это одно из них. Второе случилось в конце пермского периода, и о нем мы вскоре еще расскажем. То есть кризис каменноугольных лесов с ботанической точки зрения был более катастрофичным, чем мел-палеогеновое столкновение с астероидом, погубившее динозавров.

Что стало с животными, обитавшими в этих лесах? На этот вопрос отвечает работа молодой исследовательницы Эммы Данн. Эмма, уроженка Ирландии, защитившая диссертацию в Англии, – олицетворение нового поколения палеонтологов. Как и легионы охотников за ископаемыми в прежние времена, она собирает окаменелости, но, кроме того, она специализируется на работе с массивами данных и современных статистических методах. Всегда есть соблазн раскрутить сенсационную историю на основании парочки новых находок, но представители поколения Эммы, желающие по-настоящему разобраться в закономерностях и процессах эволюции, мыслят как аналитики финансового рынка или инвестбанкиры. Они собирают тонны сведений, используют статистические модели с поправкой на неопределенность и проверяют гипотезы, сравнивая их убедительность, опираясь на цифры, а не на интуицию.

Исходя из этого, Эмма создала базу данных, включающую более тысячи находок тетрапод каменноугольного и пермского периодов, отмечая, к каким группам они принадлежат и где были найдены. Она применяла статистические методы, чтобы сгладить погрешности выборки, неизбежные в палеонтологических исследованиях, столь зависимых от случайных находок окаменелостей в немногих удачных местах, где кости и зубы сохранились через сотни миллионов лет. В итоге она построила статистические модели, чтобы проверить, как общее разнообразие и распределение видов – включая амфибий, диапсид и синапсид – менялись при исчезновении дождевых лесов.

Результаты обескураживали. На пограничье каменноугольного и пермского периодов наблюдался значительный спад разнообразия, многие из тетрапод каменноугольных лесов вымерли. По-видимому, все произошло не одномоментно, а длилось несколько миллионов лет, в ходе вытеснения тропических каменноугольных лесов полупустынями, надвигавшимися с запада на восток. Эта смена среды обитания – скорее, по-видимому, плавный переход, чем коллапс, – привела к появлению более открытых ландшафтов, благоприятных для миграций. Тетраподы, способные переносить сухой климат, теперь могли распространяться гораздо шире. Это были не амфибии, так долго господствовавшие в пенсильванском мире болот – ведь их репродуктивные стратегии приковывали их к воде. Но диапсиды и синапсиды обнаружили, что у них есть сверхспособность, идеально подходящая к новой реальности, – их амниотическое яйцо с мембранами, питающими эмбрион и оберегающими его от высыхания. Благодаря их свободному перемещению складывались связи между прежде изолированными областями, и таким образом формировались новые виды, новые типы строения тела, росли размеры, менялись рацион питания и модели поведения.

Когда на смену каменноугольным лесам пришли открытые полупустыни и пустыни, начался пермский период, и Земля стала планетой пеликозавров. Самый наглядный символ новой эры владычества пеликозавров – диметродон, тот знаменитый персонаж с парусом на спине, хорошо известный по десяткам скелетов, найденных в Техасе. Диметродона не зря так часто принимают за динозавра: его строение тела выглядит – как бы это выразиться? – рептильным. Массивный, неповоротливый, с длинным хвостом и острыми зубами, вряд ли он мог быстро бегать на своих коротких растопыренных лапах. Даже мозг у него был маленьким и трубкообразным, как у динозавров, а не как у млекопитающих, чей мозг крупнее и имеет сильно увеличенный складчатый мозжечок, что говорит о более развитом интеллекте и большей чувствительности. По этим признакам диметродон, вероятно, недалеко ушел от предковой популяции мелких чешуйчатых зверюшек, которая в пенсильванский период разделилась на диапсид и синапсид.

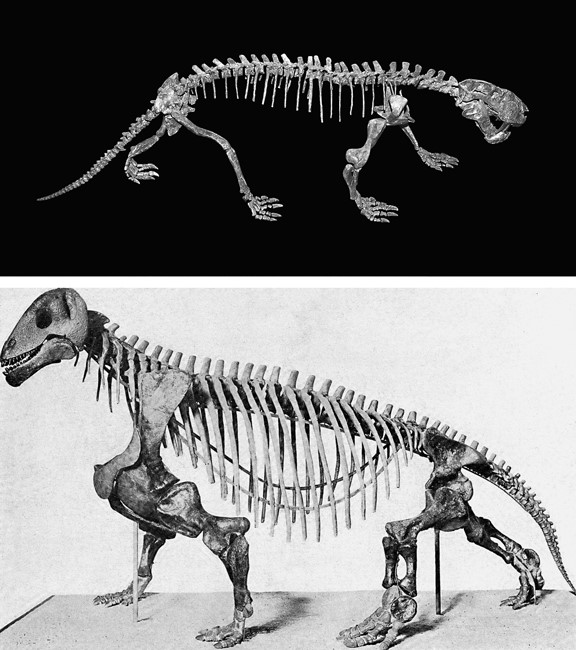

Пеликозавры – примитивные синапсидные предки млекопитающих: диметродон с парусом на спине (вверху) и пузатая растительноядная казеида.

Фотографии Х. Зелла и Райана Соммы соответственно

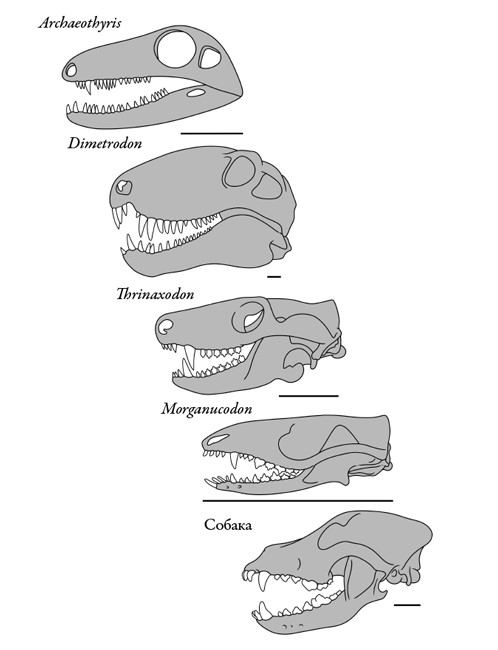

Однако в других отношениях диметродон заметно отличался от предков. Особенно это очевидно, если посмотреть на его пасть, где зубы совсем не похожи на однообразные ряды лезвий или столбиков большинства амфибий и диапсид. В передней части морды красовались большие закругленные резцы, за которыми следовали крупные клыки, а за ними, вдоль щеки, – ряд более мелких заклыковых зубов, острых и изогнутых. Это была следующая ступень в эволюции классической зубной системы млекопитающих, после развития клыков у ранних пеликозавров вроде найденных в пеньках археотирисов. Изменениям строения зубов соответствуют изменения челюстных мышц – они укрупняются и крепятся к более массивной и глубоко посаженной нижней челюсти, что еще больше увеличивает силу укуса. Изменения затронули и позвоночник – отдельные позвонки теперь соединяются так, чтобы ограничить неудобные волнообразные движения из стороны в сторону, столь характерные для рептилий и амфибий.

Следовательно, диметродон обладает смесью примитивных и прогрессивных признаков. Это какое-то франкенштейновское создание, совмещающее древние признаки пресмыкающегося и более поздние особенности млекопитающих. Именно этого и следовало ожидать с учетом его положения на родословном древе. В старых учебниках диметродона и подобных ему животных называли «звероящерами» – термин хотя и наглядный, но устаревший. Дело в том, что диметродон, несмотря на внешний вид, не был ящерицей и не происходил от настоящих рептилий, так как сами рептилии отделились от группы диапсид. Его «рептильные» черты – всего лишь примитивные признаки, от которых ему предстояло избавиться. Согласно научной классификации, он и другие пеликозавры называются «стволовой группой млекопитающих», подразумевающей вымершие виды на эволюционной линии, ведущей к современным млекопитающим, более родственные млекопитающим, чем любая другая ныне живущая группа. Именно на этой стволовой линии постепенно, в течение миллионов лет эволюции, сформировалось строение тела, характерное для млекопитающих. На этой линии существа, первоначально выглядевшие как рептилии – хотя они ими не были! – преобразились в маленьких, пушистых, обладающим крупным мозгом, теплокровных млекопитающих.

Эволюция черепов и зубов за время истории синапсид. На иллюстрации показано, как зубы усложнялись и как среди них выделялись характерные для млекопитающих резцы, клыки, предкоренные и коренные. Масштаб 3 см.

Рисунок Сары Шелли

А знаете ли вы, что это значит? Диметродон приходится нам с вами более близкой родней, чем тираннозавру или бронтозавру. Во времена раннепермского расцвета диметродонов – 299–273 млн лет назад – млекопитающие были еще только в проекте, и эволюции предстояло его реализовать. Безусловно, у диметродона и его родичей развились признаки, которые мы теперь распознаем как характерные для млекопитающих, но они обзавелись ими не для того, чтобы стать млекопитающими. Естественный отбор не строит планов на будущее, он действует только в настоящем, приспосабливая организмы к непосредственным обстоятельствам. В грандиозных масштабах истории Земли это, как правило, мелочи: локальные изменения погоды или рельефа, появление хищников на новом участке леса, неожиданно возникший доступ к новому виду пищи. В случае диметродона и других пеликозавров питание, очевидно, и было основным двигателем эволюции, а значит, с ним связано и появление этих начальных отличительных признаков млекопитающих.

Диметродон был из тех животных, с которыми не шутят. Это был высший хищник в своей экосистеме густых равнинных лесов, усеянных озерами и изборожденных реками. Каменноугольные болота давно исчезли, но в этих экосистемах все еще сохранялись заболоченные участки и водоемы. Будучи в длину 4,5 м и весом в 250 кг, диметродон ел все что вздумается. В его меню входили другие наземные тетраподы, включая синапсид и диапсид, а в придачу – амфибии, ползавшие по берегам ручьев, и пресноводные акулы, плававшие в реках. Страшилище с парусом на спине рыскало по вечнозеленым зарослям и побережью, хватая жертву новообретенными резцами, клыками нанося смертельный укус, а щечными зубами перемалывая мышцы и сухожилия. Если в какой-либо момент добыча пыталась вырваться, то – цап! – огромные челюстные мускулы смыкались. Таким образом, диметродон был одним из первых по-настоящему крупных, успешных высших хищников в истории наземных животных, создавшим нишу, которую впоследствии будут занимать столь многие из его далеких потомков-млекопитающих вроде львов и саблезубых тигров.

Если на диметродона накатывала особая удаль – или голод, – он мог напасть и на представителя другого вида пеликозавров, своего двойника эдафозавра (Edaphosaurus). Это пузатое животное с маленькой головкой, и тоже оснащенное парусом, было чуть меньше диметродона в длину, но несколько тяжелее его. Однако открой эдафозавр рот – и сразу стало бы понятно, что он не просто представитель отличного от диметродона вида – у него и питание другое. Вместо резцов и клыков у эдафозавра был более стандартный набор зубов треугольной формы. Кроме того, у него имелась вторая батарея особых уплощенных зубов на нёбе и внутренней поверхности нижней челюсти. Это устройство «два в одном» отлично подходило для питания растениями – щечные зубы верхней и нижней челюстей при смыкании работали как садовый секатор, а внутренние зубы дробили и измельчали листья и стебли.

Травоядность как будто не представляет собой ничего особенного – в наши дни это очень распространенный среди животных способ пропитания. Но в пермский период это была передовая новинка. Эдафозавр стал одним из самых первых тетрапод, специализировавшихся на растительной пище. Его предки пенсильванского периода пробовали эту пищу еще до кризиса дождевых лесов, но теперь, когда климат стал более засушливым, времена года стали больше различаться и появилось много семенных растений, этот образ жизни стал нормой. Причем у разных групп пеликозавров независимо друг от друга развился вкус к зелени – свидетельство того, что эта диета превратилась из причуды в мейнстрим. Одну такую группу составляли казеиды – вероятно, самые странные из синапсид. С крошечными головками и бочкообразными туловищами, они скорее походили на персонажей «Звездных войн», чем на жизнеспособных животных, порожденных эволюцией. Но они были настоящие и отлично справлялись с поеданием растений. Некоторые из них стали самыми крупными среди синапсид своего времени – например, котилоринх (Cotylorhynchus) весом в полтонны. Огромный кишечник им был нужен для переваривания массы веток и листьев, которые они поедали. Эдафозавры и казеиды образовали нишу крупных растительноядных животных – консументов первого порядка, которую впоследствии будут занимать самые разнообразные млекопитающие – от лошадей и кенгуру до оленей и слонов.

Диметродон-мясоед, эдафозавр-сенокосилка и казеиды-толстопузики – все это лишь малая доля разнообразия пеликозавров, расцвет которых пришелся на раннепермскую эпоху. Десятки миллионов лет мир – особенно тропики, где климат был более устойчивым и влажным, чем в других зонах Пангеи, – принадлежал им. Но затем, когда казалось, что пеликозавры достигли вершин успеха, наступил их упадок. Причины его точно не установлены, но, вероятно, они связаны с кульминацией того процесса потепления и высыхания, который начался вместе с кризисом каменноугольных дождевых лесов и окончательным исчезновением южной полярной шапки. Когда раннепермская эпоха сменилась среднепермской – около 273 млн лет назад, – разнообразие пеликозавров, обитавших в тропиках, заметно упало, так как эти регионы стали более засушливыми. Опять же, это был не внезапный катаклизм, а растянувшийся на миллионы лет марш смерти. Большие изменения произошли и в умеренных широтах с почти полной сменой видов. Как в тропическом, так и в умеренном поясе появилась новая группа синапсид, быстро давшая начало разнообразию новых видов, среди которых были травоядные и хищники, малыши и великаны.

Это были терапсиды. Они произошли от пеликозавров, подобных диметродону, а затем развили ряд прогрессивных признаков, связанных с ускорением роста и обмена веществ, более развитыми органами чувств, более эффективными способами передвижения и более мощным укусом. Они стали следующей важной вехой на пути к млекопитающим.

Плато Кару в Южной Африке – красивое, но неприветливое место. Безбрежное голубое небо над ним умиротворяет, но безоблачные просторы означают недостаток дождей. Это классическая пустыня, пылающая днем и замерзающая ночью, где сухой неподвижный воздух едва шевелит алоэ и другие приспособленные к зною растения, торчащие из песка и скал. Первые европейские колонизаторы не раз пытались заселить ее, но безуспешно. Разумеется, туземные народы умели там выживать, хотя голландцев и англичан они не интересовали. Местное население оставалось в безопасности до тех пор, пока колонизаторы не построили дороги и не завезли ветровые турбины, чтобы качать воду из недр земли. Скоро Кару стало сельскохозяйственным регионом, ведущим центром производства баранины и шерсти в Южной Африке.

Дорожное строительство давалось непросто. Бригадам приходилось не только переносить суровый климат, но и взрывать большое количество породы. На Кару повсюду камень; он проступает в горах и долинах, камнями усыпана и пустыня. Сложенные слоями скальные породы, в основном песчаные и глинистые, – образовавшиеся в древних реках, озерах и дюнных полях, – напоминают огромный свадебный торт, толщиной почти в 10 км. В каменноугольный и пермский периоды и позже, в триасе и юре, Кару представляло собой обширный бассейн, изобиловавший флорой и фауной. В нем накапливались ил и песок, которые сносили реки с окаймлявших его гор. Это был ненасытный бассейн, который никогда не наполнялся до конца: как только реки сбрасывали свой груз, дно снова проседало. Когда это противостояние завершилось, в Кару оказалась летопись истории Земли за 100 с лишним миллионов лет – последовательность отложений, запечатлевшая кризис каменноугольных лесов, пермскую аридизацию (рост засушливости), переход от ледника к парнику и образование суперконтинента Пангея.

Для прокладки дорог через эти скальные массивы требовались хорошие инженеры, и одним из лучших был Эндрю Геддес Бейн. Уроженец шотландских гор, Бейн еще подростком переехал в Южную Африку, когда его дядя-полковник получил назначение в Капскую колонию, входившую тогда в состав Британской империи. Перепробовав множество профессий – седельщика, писателя, армейского капитана, фермера, – он получил от военных подряд на строительство дорог в Кару. С каждой милей проложенной дороги он все больше узнавал о породах. В итоге к его впечатляющему резюме добавилась профессия геолога – он составил первую подробную геологическую карту Южной Африки. Помимо этого, Бейн принялся собирать диковинки, найденные в скалах; среди них были относящиеся к пермскому периоду черепа клыкастых животных размером с собаку, совершенно непохожих на современную фауну саванн Южной Африки. Первый такой череп он нашел в 1838 г., когда работал возле Форт-Бофорта, маленькой деревушки, основанной миссионерами, а затем превращенной в военный лагерь. Музея, чтобы выставить окаменелости, там не было, поэтому он отослал образцы в Лондон и, когда Геологическое общество стало платить ему за них, исправно присылал новые.

В британской столице находки Бейна попали в руки Ричарду Оуэну, выдающемуся анатому и натуралисту. В свои сорок с небольшим он был титаном научного истеблишмента викторианской Британии. Всего несколькими годами ранее он придумал слово «динозавр» применительно к скелетам древних великанов, которые находили на юге Англии. Несколько лет спустя он станет директором отдела естествознания в Британском музее, а в старости примет участие в создании Музея естественной истории в фешенебельном районе Лондона Южный Кенсингтон. Он был любимцем королевской семьи, учителем детей Виктории и Альберта, что в совокупности с его научными заслугами принесло ему рыцарское звание. Если бы в Викторианскую эпоху существовала медаль или приз за научные достижения, можно не сомневаться, что Оуэн непременно получил бы такую награду в тот или иной момент своей долгой карьеры. Все это свидетельствует о его гениальности, притом что он был желчным, параноидальным, двуличным, склонным к конфликтам эгоцентриком, который нажил гораздо больше врагов, чем друзей.

В 1845 г. Оуэн опубликовал описание некоторых находок Бейна, одну из которых назвал дицинодоном (Dicynodon). Это было загадочное животное с головой, похожей на голову рептилии, увенчанной клювом, но при этом морда щерилась набором клыков – отсюда и название, означающее «два собачьих зуба». Другой вид, описанный в следующей публикации, он окрестил галезавром (Galesaurus) – «кунья ящерица». Название отражало то, что Оуэн видел в этих окаменелостях: необычное сочетание признаков ящерицы и млекопитающего. Особенно его зачаровали зубы многих черепов, найденных Бейном, – они делились на привычные резцы, клыки и заклыковые зубы млекопитающих. Но в других отношениях, по телосложению и пропорциям, эти животные напоминали рептилий – настолько, что некоторых из них Оуэн ошибочно отнес к динозаврам.

С одобрения Оуэна Бейн продолжал собирать окаменелости. По мере того как они поступали из далекой колонии, Оуэн изучал их и давал им названия. Он даже привлек к сбору новых образцов подростка принца Альфреда – четвертого из детей Виктории и Альберта и второго в очереди наследников на престол – во время его поездки в Южную Африку в 1860 г. Принц выполнил поручение, вернувшись с двумя черепами дицинодонов. Хотя коллекция находок из Кару все пополнялась, Оуэн никак не мог в них разобраться. Они во многих отношениях походили на млекопитающих, и он признавал это в своих статьях, лекциях, а затем и в своем фундаментальном каталоге южноафриканских окаменелостей 1876 г. Несмотря на это, Оуэн не решался признать их предками млекопитающих, переходным звеном эволюционной цепи между примитивными рептилиеобразными и современными млекопитающими. Ведь он ожесточенно воевал с Дарвином по поводу эволюции как таковой. Упрямый консерватор в общественных вопросах и яростный защитник статус-кво, Оуэн не принимал дарвиновской теории эволюции путем естественного отбора и написал язвительную рецензию на «Происхождение видов», которая стала эталоном неудавшейся насмешки в истории науки. Не то чтобы Оуэн отрицал способность видов меняться, просто он считал ложными идеи Дарвина о механизме эволюции. К тому же он испытывал к нему личную неприязнь.

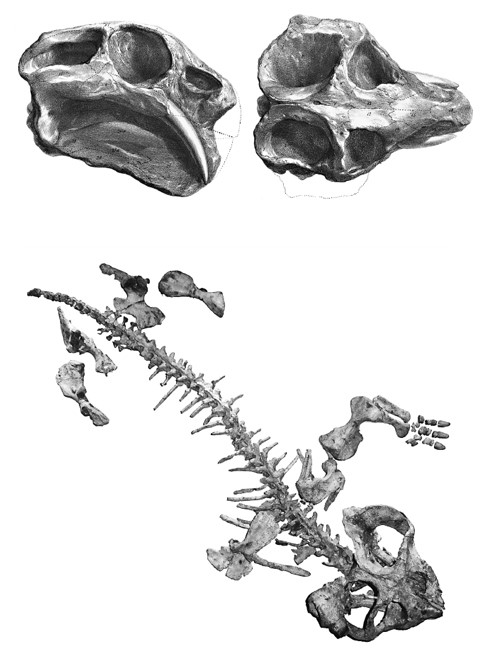

Дицинодонты, примитивные синапсидные предки млекопитающих: череп Dicynodon из монографии Ричарда Оуэна 1845 г. (вверху) и скелет (внизу).

Фотография Кристиана Каммерера

Поэтому неудивительно, что самый горячий сторонник Дарвина – Томас Генри Гексли, натуралист и автор понятия «агностик» применительно к собственным религиозным убеждениям, – не мог заставить себя признать наличие признаков млекопитающих у оуэновских рептилий из Кару или допустить, что от них произошли млекопитающие. Вместо этого Гексли выдвинул соображение, которое задним числом кажется нелепым: млекопитающие произошли от амфибий типа саламандр. Шли годы, Оуэн и Гексли продолжали препираться. Когда оба в 1890-х гг. скончались, спор еще не разрешился, хотя большинство свидетельств было в пользу Оуэна. Среди них была и недавно обнаруженная «рептилия» с парусом на спине – диметродон. Описывая диметродона и другие находки из Северной Америки, палеонтолог Эдвард Дринкер Коп – запомните это имя, оно еще встретится нам в более занимательных обстоятельствах, – высказывался в пользу связи между «пресмыкающимися» пеликозаврами, описанными Оуэном ископаемыми из Кару и современными млекопитающими.

Правоту Оуэна и Копа подтвердил через несколько десятилетий еще один шотландец, который пошел по стопам Бейна и эмигрировал в Южную Африку. Роберт Брум родился в Пейсли, знаменитом своей текстильной промышленностью, и учился на врача в Глазго. Несколько лет он работал акушером в роддоме Глазго, но потом, боясь заразиться туберкулезом, уехал за границу, сначала в Австралию, а затем в Южную Африку. Впрочем, переехать его побудил не только страх, но и увлечение. Он был одержим вопросом о происхождении млекопитающих. Брум с детства был страстным натуралистом, а в университете проходил курс сравнительной анатомии, после которого заинтересовался палеонтологией. Пожив в Австралии, где он изучал причудливую сумчатую фауну этого континента, он специально отправился в Южную Африку, чтобы собрать и исследовать «звероящеров» из Кару. Несколько десятилетий он работал врачом, переезжая из одного провинциального городка в другой, время от времени он занимал пост мэра города, при этом охота за окаменелостями оставалась его хобби.

Брум был одним из ведущих ученых Южной Африки первой половины XX столетия. Он опубликовал свыше 400 статей о находках из Кару и описал более 300 видов «звероящеров». До него ископаемые из Кару изучались бессистемно – даже Оуэн придавал им куда меньшее значение, чем динозаврам, препарированию современных млекопитающих, обязательствам перед викторианским обществом и стычкам с Дарвином. Брум, напротив, посвятил этим находкам всю свою жизнь и подошел к задаче с упорством невротичного коллекционера комиксов. Он систематически обследовал пустыню Кару, знакомясь с фермерами и дорожными строителями, и учил их распознавать окаменелые скелеты. Замечательным свидетельством его наследия стало то, что потомки одного из этих рабочих (Джеймс, сын Круни Китчинга) и одного из этих фермеров (Брюс, внук Сидни Рубиджа) оставили свое семейное ремесло и стали двумя наиболее выдающимися палеонтологами Южной Африки. Ныне Рубидж и его коллеги из Витватерсрандского университета продолжают его дело, тесно сотрудничая с местными сообществами и студентами из числа коренного населения.

Крупным достижением Брума стало то, что он раз и навсегда доказал гипотезу Копа о преемственности между пеликозаврами, пермскими ископаемыми из Кару и млекопитающими. В 1905 г. Брум придумал название «терапсиды» для обозначения совокупности «звероящеров» из Кару и решительно настаивал, что от этой группы произошли млекопитающие. Позже, в 1909 и 1910 гг., он приезжал в США, где изучал ископаемые остатки диметродона и других пеликозавров. Он видел безошибочные признаки сходства между пеликозаврами и терапсидами и в своей ключевой монографии обосновал их близкое родство. Таким образом он сложил вместе два кусочка мозаики и высказался в пользу преемственности «пеликозавры – терапсиды – млекопитающие». Он признавал терапсид более прогрессивными, чем пеликозавры, в особенности из-за их хорошо развитых и более вертикально поставленных лап, благодаря которым они стояли прямее и их брюхо не так волочилось по земле. В этом смысле они постепенно все больше становились млекопитающими. Таким образом, пеликозавры были первой, а терапсиды следующей ступенью на этом пути.

Какими были эти терапсиды? Их было сотни видов, а разнообразие сбивало с толку. Мы уже встречались с дицинодоном Оуэна, давшим имя самой разнообразной подгруппе пермских терапсид – дицинодонтам. Когда Оуэн придумал название Dicynodon, тот стал своего рода знаменитостью, заняв место в одном ряду с новооткрытыми динозаврами – игуанодоном (Iguanodon) и мегалозавром (Megalosaurus) – на знаменитой лондонской выставке 1854 г. в «Хрустальном дворце». Две скульптуры дицинодонов (они сохранились до наших дней, хотя и слегка обветшали) помогали знакомить викторианскую публику с доисторическим миром. У этой славы была и оборотная сторона: как первый обнаруженный представитель группы дицинодонтов, дицинодон стал таксономической свалкой для легионов новых окаменелостей. За следующие полтора века к дицинодонам отнесли 168 новых видов, и Брум сокрушался, что это «самый головоломный род, с которым нам приходится иметь дело» и он «окончательно запутался».

Путаница разрешилась лишь в 2011 г. благодаря другому палеонтологу, столь же маниакальному и скрупулезному, как Брум, – Кристиану Каммереру. Я познакомился с Кристианом в Чикагском университете, когда тот был аспирантом, а я студентом. Кристиан был знаменитостью кампуса; все его знали, и все рассказывали истории о его достижениях. В нормальном университете это означает спортивные успехи или шуточки над однокурсниками, но в Чикагском – где, как гласит слоган, «веселье мрет» – все иначе. Кристиан прославился на легендарном чикагском конкурсе старьевщиков – четырехдневном фестивале собирателей странных, удивительных и невероятных предметов вроде самодельного ядерного реактора (дополнительные баллы присуждались, если эти штуки работали). Образ мышления коллекционера сослужил хорошую службу Кристиану, когда дело дошло до распутывания гордиева узла под названием «дицинодон».

Годы тщательных исследований завершились монографическим обзором, посвященным дицинодону. Эту работу Кристиан писал, сидя напротив меня в нашем кабинете в Американском музее естественной истории – еще одна веха на странном переплетении наших путей в науке. В ней он признавал только два достоверных вида дицинодонов. Прочие, причислявшиеся когда-то к дицинодонам, принадлежали к множеству различных дицинодонтовых линий, включающих виды различных форм и размеров, которые образовывали кустистое родословное древо. Все эти годы мусорная корзина с ярлыком «дицинодон» скрывала невероятное разнообразие.

Дицинодонты были самыми многочисленными синапсидами, а нередко и самыми многочисленными позвоночными в наземных экосистемах всего мира на протяжении большей части среднего и позднего пермского периода. Они были растительноядными и, по-видимому, жили большими общественными группами. Многие дицинодонты утратили большую часть зубов – кроме клыков, похожих на бивни моржа, – и обзавелись клювом, срезающим листья и стебли, которые затем растирали мощным укусом под обратным углом. Коротконогие, жирные, с нелепыми маленькими хвостиками – безошибочно узнаваемые, когда они обрывали листья с веток или выкапывали корневища с помощью клыков и толстых передних лап.

Терапсиды, примитивные синапсидные предки млекопитающих: саблезубый горгонопс (вверху) и бодучий диноцефал Moschops (внизу).

Фотографии Х. Зелла и Библиотеки Американского музея естественной истории соответственно

Краткий период времени дицинодонты делили нишу травоядных с другой подгруппой терапсид – диноцефалами. Эти «ужасноголовые» звери получили свое название за уродливые черепа – крупные, массивные, нередко покрытые шишками, выступами или рогами. Кости черепа были чрезвычайно толстыми и плотными. Один вид, мосхопс (Moschops), обладал костями черепа почти двадцатисантиметровой толщины, которые, вероятно, были нужны ему для того, чтобы бодать соперников в битвах за самок или за территорию. Жутко даже вообразить эту сцену: два альфа-самца мосхопса – со своими уродливыми головами, массивным телосложением и покатыми спинами, похожие на персонажей фильма «Там, где живут чудовища», – вышибают друг другу мозги, пока остальное стадо стоит вокруг кольцом болельщиков. Еще более жуткая картина представляется, если вспомнить, что не все диноцефалы были травоядными – среди них были свирепые хищники. Один из них, антеозавр (Anteosaurus), вырастал до 5 м в длину и весил полтонны, как белый медведь. Он был одним из крупнейших синапсидных хищников в истории планеты задолго до появления современных млекопитающих.

Был и другой тип хищных терапсид, поменьше, но, вероятно, еще свирепее. Это горгонопсы, кошмар среднего и позднего пермского периода. Они были всех размеров, от зверьков размером с маленькую собачку до монстров вроде иностранцевии (Inostrancevia), достигавшей трех с половиной метров в длину, весившей 300 кг и обладавшей полуметровой мордой. Самым страшным их оружием были увеличенные клыки, как у саблезубых кошачьих. Разинутая до неприличия широко пасть давала клыкам достаточно пространства, чтобы проткнуть шкуру и трахею жертвы. Но, в отличие от саблезубых тигров – которые, как и мы, настоящие млекопитающие, – горгонопсы меняли зубы на протяжении всей жизни, поэтому могли нападать на жертв с уверенностью, что сломанный клык в случае чего просто отрастет. Их арсенал дополняли острые кусачие резцы, чтобы удерживать отбивающуюся добычу, и увеличенные мышцы челюстей, которые вздувались во время охоты и выпирали гораздо дальше назад и в стороны, чем у других терапсид. Чего у них не было, однако, так это ума – они сохраняли трубковидный мозг своих пеликозавровых предков.

Для этих и других терапсид настало время торжества. Мир в средний и поздний пермский период принадлежал им – как потом будет принадлежать динозаврам и млекопитающим. Совместно различные терапсиды образовывали сложные экосистемы, впервые в истории Земли полностью отделенные от водной среды. Пеликозавры, как вы помните, были важной вехой на этом пути в ранней перми, но они все еще жили по берегам озер и рек и входили в пищевые цепи, включавшие акул и других рыб. Однако терапсиды с Кару составляли сообщество, по общей экологической структуре не слишком отличавшееся от фауны современной африканской саванны. В основании пищевой пирамиды находились стада травоядных дицинодонтов, численностью десятикратно превосходивших хищных горгонопсов. Наземные растения играли роль первичных продуцентов, травоядные терапсиды – первичных консументов, а плотоядные терапсиды – высших хищников. Картина, мало чем отличающаяся от триады травы – антилопы – львы в современной саванне.

Все это разнообразие терапсид – от дицинодонтов до диноцефалов, от горгонопсов до множества других подгрупп, даже не упомянутых мною, – произошло от общего предка, хищного пеликозавра среднего размера, весившего, вероятно, от 50 до 100 кг и жившего не позднее границы ранней и средней перми. По-видимому, этот предок и происходившие от него ранние терапсиды жили в умеренных широтах, вдали от влажных тропиков, где царило вечное лето.

Эти ранние терапсиды начали делать кое-что необычное – они принялись ускорять свой метаболизм и совершенствовать контроль над температурой тела. Почему, не вполне ясно. Возможно, живя в более высоких широтах, они были вынуждены иметь дело с более выраженными сезонными колебаниями, и тонкая настройка внутреннего отопления позволила этим терапсидам успешнее переносить чередования холода и жары. А может быть, причиной был голод. Пеликозавровые предки терапсид, медлительные, с расставленными в стороны лапами, были, вероятно, «засадными» хищниками, которые по большей части находились в ожидании и лишь время от времени совершали бросок и хватали добычу. Но некоторые терапсиды стали активными хищниками, рыскавшими по обширным территориям и высматривавшими добычу на ходу. Такой метод охоты требовал больших затрат энергии и, вероятно, ускорения метаболизма. Вопрос еще не решен. Однако не остается сомнений, что в пермский период физиология терапсид изменялась. Какова бы ни была причина изменений, эти животные делали первые решающие шаги к развитию одной из самых характерных способностей млекопитающих – теплокровного (или, на научном жаргоне, эндотермического) метаболизма.

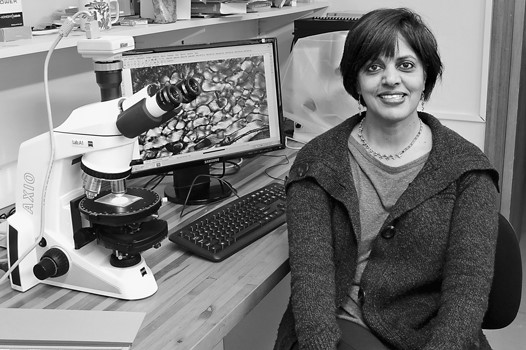

Есть разные способы поиска подтверждений того, что терапсиды – хотя они еще не были по-настоящему теплокровными – быстрее росли и обладали более активным обменом веществ, чем их предки-пеликозавры. Лучший метод – нарезать кости тоньше, чем салями, поместить срезы на предметные стекла и рассмотреть их строение под микроскопом. Разные типы строения указывают на разные темпы роста, а внутри некоторых костей даже сохранились годовые линии роста – как годовые кольца древесного ствола, – по которым можно узнать, сколько лет было животному на момент смерти. Палеонтолог из ЮАР Анусуйя Чинсами-Туран – одна из основоположниц этой области исследований, которая называется костной гистологией.

Анусуйя росла в Претории в эпоху апартеида. Она мечтала стать учительницей естествознания, но в то время возможности получить высшее образование для девушек ее происхождения были ограниченны. Вместо того чтобы забыть о своих мечтах, она допустила, по ее словам, «невинную ложь» при поступлении в Витватерсрандский университет, где от цветных абитуриентов требовалось обосновать желание учиться в университете, в котором преобладали белые. Она объявила, что собирается изучать палеоантропологию – дисциплину, которой университет славился благодаря тому, что Южная Африка изобиловала ископаемыми находками гоминид. Это подразумевало обязательный курс палеонтологии, и, к ее удивлению, ее выдумка обернулась настоящим увлечением. Она продолжила учебу, защитила диссертацию, стала специалистом мирового класса по трактовке структуры ископаемых костей для определения темпов роста и в 2005 г. удостоилась звания «Женщина года ЮАР» за свой вклад в науку.

Анусуйя Чинсами-Туран изучает в лаборатории микрофотографии срезы костей.

Фотография любезно предоставлена ею самой

Анусуйя вместе со своими коллегами Сангхамитрой Рэй и Дженнифер Бота сделали большое количество срезов костей терапсид, в первую очередь ребер и конечностей дицинодонтов и горгонопсов. Они обнаружили, что в этих костях преобладает один тип ткани – так называемая фиброламеллярная костная ткань, случайным образом организованная в виде переплетенного рисунка. Это хаотическое расположение – результат ускоренного роста: кость нарастала так быстро, что коллаген и минералы откладывались случайным образом. Совсем иначе выглядят более правильные пластинчатые кости животных, растущих медленнее, – у тех образуются упорядоченные слои минерализованных кристаллов. Присутствие большого количества фиброламеллярной ткани указывало на то, что эти терапсиды росли быстро, по крайней мере в некоторые периоды в течение года. Кости имели также линии роста, что означало периодическую приостановку роста, вероятно зимой или в сухой сезон. Таким образом, у этих терапсид были ускоренные темпы роста в сравнении с типичными «пресмыкающимися» видами и некоторая способность регулировать температуру тела, хотя постоянно поддерживать ее высокой, как настоящие теплокровные млекопитающие, они, по-видимому, не могли.

Есть еще одно свидетельство того, что терапсиды повышали свой метаболизм и лучше контролировали температуру тела.

Шерсть.

Терапсиды, похоже, «изобрели» шерсть. В копролитах – окаменелом помете – с костями терапсид находят также спутанные массы образований, похожих на волосы. Эти находки небесспорны, но, если это и вправду шерсть, она, скорее всего, принадлежала терапсидам. В любом случае есть и более убедительные свидетельства в пользу шерсти: лицевые кости многих ископаемых терапсид усеяны ямками и канавками, напоминающими сеть канальцев, через которые проходят нервы и кровеносные сосуды к вибриссам (усам) современных млекопитающих. Это не обязательно значит, что терапсиды были пушистыми, сплошь покрытыми шерстью. Может быть, и были, но, возможно, шубки у них были лысоваты, или же шерсть росла у них лишь местами, например на голове и шее. Суть в том, что волосяной покров, очевидно, появился именно у терапсид.

Волосы входят в число важнейших инноваций млекопитающих. Они – фундаментальная составляющая нашей мягкой, богатой железами кожи, столь непохожей на чешуйчатый покров наших тетраподных предков, сохраняющийся у современных рептилий. Изначально волосы, по-видимому, появились как осязательное приспособление (вибриссы), как средство демонстрации или как элемент водоотталкивающей системы желез, а впоследствии были перепрофилированы в шубы для сохранения тепла. Если животное покрыто шерстью, это красноречивое свидетельство того, что оно производит как минимум часть тепла в организме самостоятельно и старается его сохранить. Выработка тепла – дело затратное. Если вы хотите включить отопление на полную мощность, вам понадобится закрыть окна, иначе счет за газ будет разорительным. Для млекопитающих таким закрытым окном служит шерсть.

Ускоренные темпы роста и повышенный метаболизм терапсид стали серьезными эволюционными приобретениями и были связаны с рядом других изменений в анатомии и биологии терапсид. Конечности сдвинулись глубже под туловище, что привело к более прямой посадке, – это заметил еще Брум, сравнивая терапсид с их пеликозавровыми предками. У дицинодонтов были прямые задние лапы, но растопыренные передние, что видно не только из формы их плечевых и тазовых суставов, но и по окаменелым отпечаткам, на которых следы передних лап расставлены шире, чем задних. Однако более прогрессивные горгонопсы имели более прямые передние и задние конечности. Кроме того, конечности становились все гибче. Терапсиды утратили неудобный винтообразный плечевой сустав, вынуждавший пеликозавров переставлять передние лапы медленно и враскоряку, и таким образом их передние конечности освободились для всевозможных новых занятий – бега, рытья и лазанья.

Эти изменения происходили синхронно, и во многих случаях трудно разобраться, что было причиной, а что следствием. Известный специалист по ранним млекопитающим Том Кемп называет это «взаимосвязанным прогрессом»: многие анатомические, функциональные и поведенческие аспекты терапсид менялись совместно, и таким образом эти животные развивали – шаг за шагом – признаки, характерные для современных млекопитающих. Иными словами, в течение пермского периода они постепенно становились все более похожими на млекопитающих.

К концу пермского периода этот длительный путь взаимосвязанного прогресса породил новый тип терапсид: они стали мельче, с еще более выпрямленными лапами, более быстрым ростом и интенсивным метаболизмом, чем его предшественники дицинодонты и горгонопсы. Их зубы, челюстные мышцы, мозг и сенсорные системы тоже изменились. Этими существами – в их число входил галезавр, «кунья ящерица» Оуэна, – были цинодонты, и они стали следующей важной ступенью на пути к млекопитающим.

Назад: Введение Наш класс млекопитающих

Дальше: 2 Как стать млекопитающим