Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: Технология: фотография

Дальше: 11 Я, гений: Вебер, Бетховен, Шуберт и их Мир

Опера против симфонии: старая музыка, легкая музыка

Сильно обобщая, можно утверждать, что в XIX веке композиторы писали либо симфонии, либо оперы.

Симфония больше подходила тем, кто интуитивно ощущал, что шлегелевские «философские размышления» в музыке были абстрактным процессом, лучше всего выражающим интеллектуальную диалектику формы и содержания. Эта диалектика наиболее плодотворно и убедительно была опосредована унаследованными от классицизма формами, известными как сонатная форма и симфонический принцип.

Опера, напротив, больше подходила тем, чей инстинкт полагал музыку явлением, подходящим для описания человеческих мотивов и действий на сцене. Как и ее симфоническая сестра, оперная композиция включала в себя возрожденные классицистические условности, такие как дуэты и ансамбли, которые более не разбивались на «номера», что стало известным как «сквозной» принцип.

XIX столетие по-прежнему противоречиво относилось к своему музыкальному прошлому, которое одновременно почиталось и заново воссоздавалось в викторианском обличье, подобно архитектурным фантазиям Гилберта Скотта, Виолле-ле-Дюка или же короля Людвига Баварского. В Лондоне «Мессию» Генделя исполняли пять тысяч музыкантов: Верди счел это «грандиозным надувательством», а Диккенс отметил, что «люди, которые жалуются, что они не слышат сольные номера, вероятно, просто пожадничали заплатить за хорошие места».

Как и во все иные времена, существовала и легкая музыка: в XIX столетии ее можно было услышать в мюзик-холлах и в Мулен-Руже, гостиных и оперетте. Лондон в особенности был полон звуков уличной музыки всех сортов, от криков мальчишек-носильщиков и цыган, продающих лаванду театральным скрипачам, до звуков зарабатывавших несколько грошей шотландских волынщиков и «мнимых абиссинцев» (как писал французский путешественник в 1850-х годах). Оперетты Гилберта и Салливана в Англии, Штрауса и Легара в Австрии и Оффенбаха во Франции были по большей части мелодичными и добродушными пародиями их более серьезных сородичей.

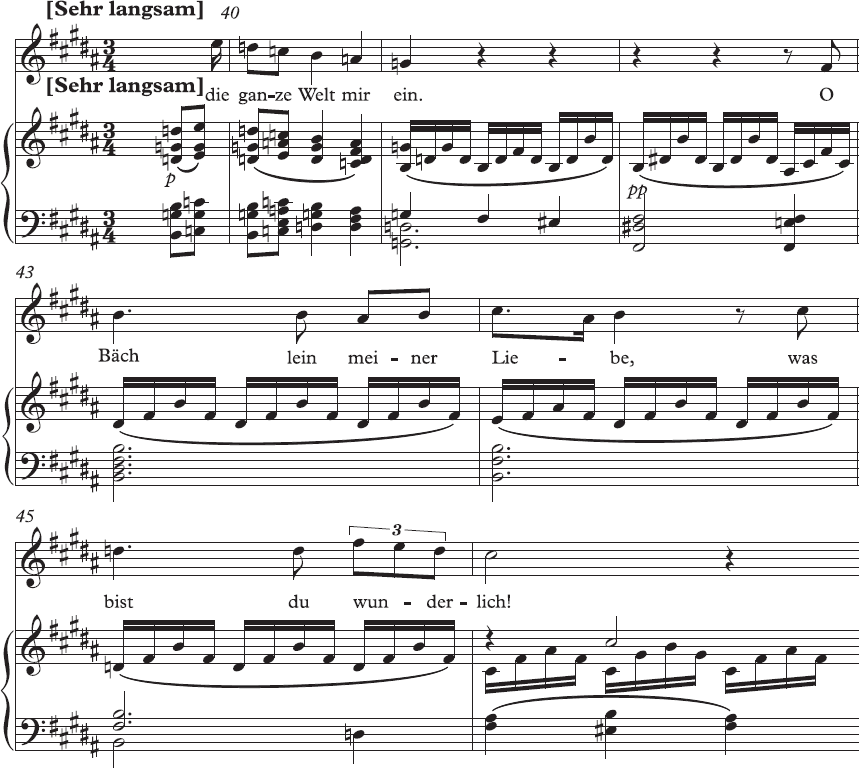

Ранний романтизм. Фрагмент из «Любопытства» Шуберта, шестой песни цикла «Прекрасная мельничиха», сочиненного ок. 1832 года. Поэт Вильгельм Мюллер описывает, как пылкий влюбленный общается с природой: два словечка, «да» и «нет», стали «всем миром для меня»; «Любви моей источник, / Ты нем сегодня стал!». Шуберт изображает его томление в соль мажоре (такты 41–42), потом соскальзывает в си мажор (такты 42–43) лишь затем, чтобы обратить мажор в минор (такт 45), – музыка здесь так же мучительно капризна, как и настроение далекой возлюбленной