Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: 4 «Все дороги ведут в Рим»: музыка католического мира[160]

Дальше: Часть IV Барокко (1600–1759 гг.)

5

Реформация

Главный мыслитель и вдохновитель Реформации был также и музыкантом. Идеалы и личность Мартина Лютера нашли отклик в эпоху Ренессанса и много позже в музыке большей части Северной Европы. Это положение сохраняется по сей день.

Важно здесь и то, что эхо этих идей раздается не только и не столько в музыке для церковных хоров, но скорее в музыке для домов, мастерских и школ. Современник Лютера Джон Кальвин призывал «всех мужчин, женщин и детей» распевать псалмы в качестве «способа соединиться с ангелами» и делать это «даже в доме и в поле». Реформация была для всех.

Реформация была революцией и, подобно всем революциям, представляла собой череду грандиозных событий, увековеченных в памятниках, достопримечательностях и на городских площадях. Но так же, как и в случае всех событий такого рода, это был процесс – медленный, непоследовательный и незавершенный. Множество людей желали, чтобы он стал быстрее и шире, другие пытались сдержать его, некоторые игнорировали его в силу привычки, инерции или же непонимания, многие просто плыли по течению. Музыка вобрала в себя все это.

Облик Реформации определили локальные социальные и политические традиции ее основных географических центров. Лютеровская «Формула мессы» 1523 года предписывала служить мессу на латыни, по большей части в традиции, сходной с католической. Только позже он пришел к мысли о литургии на немецком. Сходным образом в Англии Генрих VIII оставил обрядовую сторону в целом католической даже после разрыва с Римом в 1534 году.

Наряду с теологическими и богослужебными спорами звучал и вечный спор о формах развития музыки, благодаря которому она продолжала эволюционировать. Голландский реформатор Эразм Роттердамской (бывший певчий хора) после визита в Кембридж жаловался: «Современная церковная музыка создана так, что конгрегация не слышит ни единого внятного слова. Сами хористы не понимают, что они поют». Главный министр Генриха VIII Томас Уолси потребовал от монастырей не дозволять «сладострастным мотивам» «соблазнять слух». Противоядие от этого зла – ясность. В 1544 году архиепископ Томас Кранмер сообщил королю, что пытался сочинить простую музыку для литургии, чтобы в ней «для каждого слога была нота, дабы сие можно было петь членораздельно и благочестиво». Лютер сказал: «После Слова Божьего благородное искусство музыки является драгоценнейшим сокровищем мира». Порядок предпочтений понятен: сначала слово, затем музыка.

Чтобы облечь свои идеалы в музыкальную форму, и Лютер, и Кранмер при создании новых конгрегационных гимнов и песнопений с удовольствием пользовались знакомым репертуаром старых католических служб. Фокус состоял в том, чтобы втиснуть новые слова или переводы слов в мелодии, которые прихожане давно знали. Как и всегда в случае с Реформацией, практичность стала ключевым инструментом.

Лютер, однако, не был пуританином. Он был страстным любителем уместной музыкальной изысканности. В особенности он любил Жоскена. Полифония, говорил он, открывает «великую и совершенную мудрость Господа в музыке»; и «мы восхищаемся, слушая музыку, в которой один голос поет простую мелодию, тогда как три, четыре либо пять иных голосов резвятся и играют вокруг голоса, поющего простую мелодию, и чудесно изукрашают эту простую мелодию музыкальными эффектами, напоминая нам тем о небесном танце». Елизавета I Английская сходным образом ценила как «простую песню», так и «наилучший вид мелодии», приносящие «столь высокое музыкальное удовольствие». В рамках этого дуализма и протекал отчасти противоречивый прогресс музыкального искусства Реформации. Протестантские земли породили множество искусных образцов музыки наряду с простыми гимнами и псалмами, часто звучавшими весьма похоже на католические.

Подобно многим прямодушным музыкантам-теологам своего времени, Лютер отмел возражения несогласных с ним:

Человек, хотя и помысливший о том, но так и не принявший музыку как чудесное творение Господне, – настоящий мужлан и не заслуживает звания человека; ему не должно позволять слышать ничего, кроме крика ослов и хрюканья свиней.

Лютеранские хоралы, или гимны, подразделяются на четыре большие категории: переводы устоявшихся номеров католической литургии с сохранением мелодии либо же без («Veni Redemptor Gentium» становится «Nun komm, der Heiden Heiland»); переводы дореформационных религиозных песен («Puer natus in Bethlehem» становится «Ein kind geborn zu Bethlehem», тогда как в неувядающей «In dulci jubilo» чередуются строки на латыни и немецком); новые тексты, написанные на старые мелодии, известные как контрафактуры (светская песня «Aus fremsden landen» становится детской песней «Vom Himmel hoch»); и самая важная из них – новые сочинения, такие как написанный Лютером «Ein feste Burg». В Англии были свои эквиваленты – в особенности переводы устоявшихся литургических номеров и новые тексты на старые мелодии; однако наиболее важным английским вкладом является псалмопение. Крайне популярны были метрические переводы, в особенности те, что делались в простой метрической и ритмической схеме, подобающим образом именующейся «простой метр»; в одном и том же метре любой псалом мог петься на любую мелодию.

Книги псалмов существовали в тысячах, если не в миллионах копий благодаря усилиям ремесленников и предпринимателей нового искусства печати вроде Джона Дея в Англии. Благодаря печати также широко распространились и другие музыкальные книги. «Piae Cantiones» – книга для обучающихся певчих, напечатанная в 1582 году в Турку, Финляндия. Старомодные латинские номера, такие как «Ave Maris Stella», соседствуют здесь с шведско-латинской версией «In dulci jubilo». Есть тут также версия песни, впервые появившейся в XIII веке в Carmina Burana, где речь шла о том, чем девы и священники занимаются по весне; здесь у нее куда более скромный текст о деревьях и цветах, неизмеримо более подходящий для юных учеников кафедральной школы в Турку. Мелодия этой песни вместе со множеством других из сборника вновь зазвучала спустя несколько столетий, опять с новым текстом, – теперь она называлась «Добрый король Вацлав». Другие номера сегодня звучат почти в том же виде, в котором они напечатаны в «Piae Cantiones», в том числе и неотразимо ритмичные рождественские песни «Personent hodie» и «Gaudete, Christus est natus». Здесь содержатся прекрасные образцы богатой скандинавской традиции пения, особенно среди молодежи, укорененной в лютеранской практике и процветающей до сих пор; сборник также демонстрирует способность умеренного протестантизма усваивать и обращать себе на пользу все лучшее как из католического наследия, так и наследия светского и даже откровенно языческого.

Композиторы лютеранских земель по-прежнему писали для умелых хоров. «Geystliche Gesangk Buchleyn» Иоганна Вальтера, увидевшая свет в 1524 году, содержит пять мотетов на латыни и тридцать восемь немецких песен для трех, четырех и пяти голосов. Лютер написал к ней предисловие, так же как и для «Symphoniae Jucundae» (1538) своего друга Георга Рау. Ранее, в 1519 году, Рау написал мессу, ни много ни мало – двенадцатиголосную, чтобы познакомить слушателей со знаменитым диспутом между Лютером и Экком. Людвиг Зенфль искусно свел вместе несколько хоральных мелодий в своем «Christ ist erstanden» (опубликован в 1544 году, спустя год после смерти Зенфля). Как это было принято в то время, Рау также обратился к более простым формам в своей немецкой песенной книге, написанной «für die gemeinen Schülen». Английские композиторы выказывали похожую гибкость.

Немецкие композиторы поздней Реформации по-прежнему пользовались примерами из творчества предшественников, таких как Хенрик Изак, дабы наполнить свои церкви музыкой, которая в звучании и технике мало отличалась от католических номеров. Среди композиторов конца XVI столетия Иоганн Эккард, ученик Лассо, совмещал глубокое знание контрапункта с подлинно реформационным религиозным духом. Самый, быть может, заметный из них, Ганс Лео Хаслер, учился у Габриели, дяди и племянника, работал с ними в Венеции и затем привез венецианский стиль по другую сторону Альп – то были первые шаги на пути к немецкому барокко, испытавшему влияние итальянской музыки. Будучи протестантом при католическом дворе, Хаслер испытывал проблемы противоположного характера, нежели его старший современник Уильям Бёрд в Англии.

Где-то среди этих музыкантов подвизался и Фейт Бах, пекарь, игравший на цистре, который бежал в Германию из Венгрии, поскольку был лютеранином. Над землями немецкой Реформации звучало раннее эхо музыкального мира его прапраправнука Иоганна Себастьяна: Лютер и И. С. Бах посещали одну и ту же латинскую школу в Айзенахе, хотя и разделенные двумя столетиями; Бах получил пост кантора лейпцигской церкви Святого Фомы, который когда-то занимал Рау; хоралы Лютера вплетены в музыкальное наследие Баха словно ДНК.

Музыка протестантской Реформации в разных углах Европы звучала по-разному. Еще одним важным центром ее была Швейцария, в особенности стоящая на берегу озера Женева. Ее мощеные наклонные улицы и площади произвели на свет аскетичную форму протестантизма, которую создал француз Жан Кальвин. Кальвин не был Лютером. Для него музыка была опасной искусительницей, способной «возбуждать и воспламенять сердца людей» «смертельным сатанинским ядом». Единственной допустимой формой музыки считались псалмы на французском на одноголосные метрические мелодии.

Основным сочинителем музыки для женевских псалтирей был Луи Буржуа, который, подобно Лютеру, инстинктивно сознавал притягательность крепких, хорошо написанных мелодий, «с тем, чтобы христианская конгрегация могла петь их вместе», как сказано в предисловии к псалтири 1586 года. Буржуа прекрасно исполнял свою работу (и попутно, похоже, пришел к идее развешивать грифельные доски с номерами гимнов на стенах церкви: вновь перед нами практичный протестант).

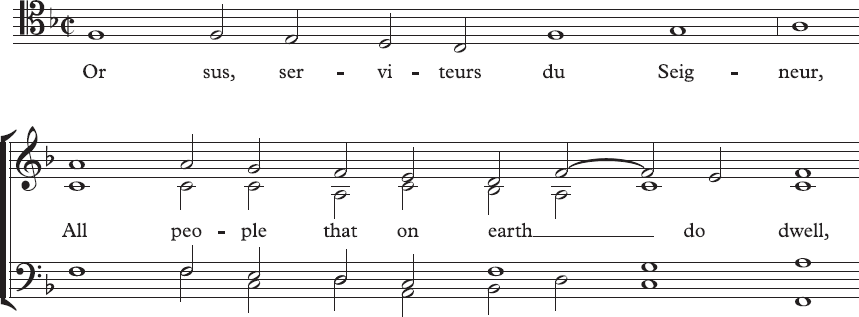

История одной из мелодий Буржуа демонстрирует, как простая, но революционная идея славить Господ самостоятельно, на собственном языке, а не слушать обученных певчих, поющих на языке, который понимают они, а не ты, распространилась по всей Европе, приспособленная к местным обычаям всюду, где она пускала корни: протестантские конгрегации перемещались по миру сообразно со степенью терпимости местных властей – французские гугеноты в Лондон при Эдуарде VI, английские протестанты в Женеву при Марии I, кальвинисты в Шотландию, пуритане (позже) в Америку – и их музыка путешествовала вместе с ними. Буржуа опубликовал свое переложение 134-го псалма «Се ныне благословите Господа вси раби Господни» (Or sus, serviteurs du Seigneur) в Женевской псалтири 1551 года. Менее чем через десять лет английский автор с восхищением приветствовал возникновение конгрегационного пения под аккомпанемент органа в самом начале правления Елизаветы I: «После проповеди поют они все, стар и млад, псалом, мелодию женевского образца». Позже мотив Буржуа попал во множество книг псалмов, часто в четырехголосном изложении с мелодией в теноре, на тексты разнообразных английских парафраз псалма, как, например, в томе «Все французские псалмы с английскими словами» 1632 года, где текст звучит как «Вы, слуги могущественного Господа» (Ye Servants of the Lord of Might). Еще позже мелодия переместилась в верхний голос, а текст был взят из другого псалма, под номером 100, «Воскликните Богови вся Земля» (All People That on Earth Do Dwell), с которым он и дошел до нас. К тому моменту, когда она прогремела на коронации королевы Елизаветы II в 1953 году с фанфарами Ральфа Воана-Уильямса, мелодия Буржуа проделала значительный путь из кальвинистской Швейцарии.

Одна из причин, обусловивших своеобразие английской музыкальной Реформации, заключалась в частой смене монархов на троне: это приводило ко множеству изменений в доктрине. Музыкантам приходилось приспосабливаться, что они делали весьма умело. Лишь дальновидная политика Елизаветы I, а также ее любовь к тому, что она называла «достохвальной наукою музыкальной», привели к тому, что в Англии появилась собственная версия музыкального порядка. То был, возможно, величайший час английской музыки.

Мотив, путешествующий во времени: a) Одна из множества мелодий, опубликованных французским автором гимнов Луи Буржуа в середине XVI века, b) в 1635 году мелодия стала тенором в четырехголосной обработке в Шотландской псалтири, со словами английского метрического псалма

Как и все протестанты, английские музыканты наряду с пьесами для обычных людей сочиняли и музыку для хоров. Упрощенная форма нотации, позволяющая петь тем, кто не умел читать нотацию мензуральную, процветала в Англии еще в середине XV столетия, – она блестяще была использована кальвинистом Джоном Мербеком, заново переложившим в 1550 году «Книгу общих молитв». Примерно в то же время изысканные миниатюры для хора, подобные «If Ye Love Me» Томаса Таллиса (которая впервые появилась в манускриптах Уанли, датируемых приблизительно 1548–1550 годами, а значит, точно была написана во время реформ Эдуарда VI), вышли из-под печатного пресса Джона Дея (в его сборнике 1565 года «Certaine Notes Set Forthe in Three and Foure Partes»). Таллис и его друг, коллега, соавтор и ученик Уильям Бёрд сделали популярными новые формы с тем, чтобы удовлетворить новые нужды: переложения английских текстов «Книги общих молитв», а также инструментальные песни и строфические антемы, в которых пассажи для солистов чередуются с хоровыми. Прежняя техника равномерного многоголосного контрапункта сохраняется в сочинениях для хоров мальчиков с аккомпанементом. Крупные литургические сочинения, в том числе и Бёрда, имитировали величие прежних времен. Место их работы, Королевская капелла, располагавшая лучшим хором в стране, было мастерской, в которой осваивались музыкальные и литургические новации. Английская музыка Таллиса и Бёрда разнообразна и умело сделана: католические песни Господни в странной протестантской стране.

Политика, география и история породили в Англии свою, изолированную версию Ренессанса, которая продержалась дольше, чем у европейских соседей. Гражданская война и междуцарствие середины XVI века заморозили всякое развитие: церковная музыка была запрещена, театры закрыты. Уильям Чайлд дал своему чудесному, но весьма консервативному мотету «O Lord God, the Heathen are Come into Thine Inheritance» подзаголовок «на запрет “Книги общих молитв” 1645 года». Томас Томкинс сочинил «Sad Pavan for These Distracted Times» в своей уэльской крепости как отклик на казнь Карла I в 1649 году. Однако даже в эти неблагоприятные времена кое-какие характерно английские формы не только выжили, но даже и процветали – в том числе старомодные формы вроде фантазий для виолы, сочиненные такими композиторами, как Джон Дженкинс и Уильям Лоус, в музыкальных домах, рассеянных по безопасным, плоским, унылым пустошам посреди страны.

Светская и инструментальная музыка

В это время музыка все более освобождалась от чисто церковного назначения и переходила к мирянам. Инструментальная и светская музыка не была ни протестантской, ни католической, ни английской, ни европейской, не предназначалась исключительно для церкви или дома. Однако стилистика и исполнительская практика так или иначе отражали все эти деления.

Умело написанная пьеса ренессансной полифонии могла петься, играться или одновременно и петься, и играться, и композиторы часто не уточняли, для чего она. Когда композиторы стали добавлять к сочинениям указания «da sonar» (играть) или «da cantar» (петь), это стало признаком, что подобное деление считалось чем-то новым. Некоторые фрагменты полифонии Таллиса существуют в версии с английским текстом, латинским текстом и вовсе без текста. Терминология, как обычно, плохо поспевала за новшествами: canzona позднего Ренессанса – это инструментальная пьеса, хотя само слово – это итальянская версия французского слова «песня». Мастера народившегося жанра начала XVII столетия, Джироламо Фрескобальди и Джованни Габриели, называли свои пьесы «canzoni da sonare».

Ренессанс был периодом творческих инноваций в практике создания всех инструментальных типов. В церкви органные меха вытеснили водные гидравлосы. Отец полиглота XVI столетия Бенвенуто Челлини был мастером, «создававшим чудесные органы из деревянных трубок, прекраснейшие и великолепнейшие изо всех виданных спинеты, виолы, лютни и арфы самых восхитительных и совершенных конструкций», как с гордостью писал его сын. Челлини-старший был также участником флорентийского городского оркестра (не сумев, однако, передать свое увлечение сыну, который испытывал «невыразимое отвращение» к музыке). Оркестры всех сортов исполняли музыку на всех этажах общества, изображенные на бесчисленных рисунках и картинах того времени. В лютеранской Германии музыканты играли на городских стенах и галереях городских ратуш: привычная среда обитания многочисленных членов семьи Бах. В Нидерландах особенно любили танцевальные пьесы для ансамблей, такие как бранли, аранжированные и опубликованные Тильманом Сузато в 1550-х годах. Популярностью пользовались военные пьесы, такие как «Pavane la bataille» Сузато: имитации военных упражнений и боевых тревог также удобно было петь. Французский издатель Аттеньян напечатал множество подобных пьес, сочиненных такими композиторами, как Клод Лежён, Клоден де Сермизи и Клеман Жанекен. «Оркезография» 1588 года, написанная священником Туано Арбо, была учебником танцев, на гравюрах которого юноша по имени Каприоль и его возлюбленная усердно практиковались танцевать куранту под руководством мэтра Арбо. Веселой английской разновидностью такого рода сочинений были «Крики Лондона», музыкальный сборник выкриков уличных торговцев и хозяев торговых рядов, собранных и аранжированных разными композиторами, в том числе и Орландо Гиббонсом.

Камерная инструментальная музыка, которую часто играли семьями, отлично подходила для тихих, по-домашнему звучащих ансамблей виол (которые хранились в сундуках). Церемониальная музыка на улицах исполнялась более уместным скрежещущим звуком сакбутов, разновидности тромбона с небольшим конусом, и корнетов (в Германии известных как «цинк»), изогнутых деревянных инструментов с мундштуком как у современных труб. «Ломаный» консорт, куда входили разные типы инструментов, хорошо уживался с певцами: в покаянной работе английского дворянина Уильяма Лейтена «Tears or Lamentations of a Sorrowful Soul», написанной в 1614 году, щипковые, смычковые и клавишные струнные сопровождают скорбный голос певца.

Инструментальная музыка также сопровождала и масштабные богослужебные события. В конце XVI столетия секретарь герцога Вюртембергского сообщал о церковной службе в Виндзоре:

Его Высочество более часа слушал прекрасную музыку, обычные церемонии и английскую проповедь. Музыка, а особенно орган, была восхитительна. Временами можно было слышать корнеты, потом флейты, потом рекордеры и другие инструменты. И был еще маленький мальчик, певший столь сладко и такое очарование своим маленьким язычком придававший музыке, что слышать его было просто чудо. Их церемонии в самом деле весьма похожи на папистские…

Вот вам и Реформация.

Во время Ренессанса продолжался процесс превращения сольной музыки для клавишных инструментов в крайне своеобразную форму для тематического развития и демонстрации виртуозности. В 1530-е годы французский печатник Аттаньян издал орнаментированные переложения для клавишных инструментов мотетов и других церковных хоровых номеров для органистов, желавших разнообразить литургию, – вне всякого сомнения, это была к тому моменту уже устоявшаяся практика. Другие формы нотированных импровизаций на церковные мелодии включали в себя токкату (по большей части содержавшую виртуозные пассажи, гаммы и трели, которые немецкие органисты добавляли к обычным аккордам на странице, перемежая части для хора орнаментированной музыкой). Одна из самых технически изощренных книг органных табулатур – это «Obras de música para tecla, arpa y vihuela» слепого испанского композитора Антонио де Кабесона, опубликованная в 1578 году невероятным тиражом в 1200 копий. Композиторы позднего английского Ренессанса – Бёрд, Гиббонс, Джон Булл и Жиль Фарнеби – использовали пьесы танцевального характера («Doctor Bull’s My Selfe – A Jigge») и новые формы, в том числе вариации, чтобы рождать вихри нот на гремящих клавишах клавесина или же использовать более тихие звуки верджинела или спинета. Это была музыка для обучения (в особенности богатых юных барышень) или для домашнего исполнения – выгодное подспорье карьере удачно устроившегося композитора.

Лютневая музыка в каком-то смысле была производной от музыки для клавишных: многие пьесы существуют в версиях для обоих типов инструментов. Венецианский печатник Петруччи был пионером распространения такого рода танцевальных пьес для лютни, подобных пассамеццо. Лютня и ее разновидности были идеальными инструментами для интроспективного музицирования образованных людей эпохи Ренессанса («My Lady Carey’s Dump; The Queenes Goodnight»), равно как подходили и для более веселых пьес («Captain Humes Musicall Humours»; «Whoope, Doe Me No Harm, Good Man»). Типичным испанским инструментом, на котором исполнялась такого рода музыка, была виуэла, небольшая шестиструнная гитара. Испанская музыка для струнных того времени демонстрирует заметное арабское влияние.

Светская песня, как обычно, была явлением публичным, существуя во множестве форм, передаваемых от исполнителя к исполнителю, часто безо всякой нотной записи. В Англии бесчисленные партитуры баллад и грошовые табулатуры совмещали известные мелодии вроде «Greensleeves» с самыми разными текстами на злободневные темы – сообщениями о последних заговорах, убийствах и казнях, а также деяниях знаменитостей и любимых святых.

Музыка была также неотъемлемой частью и ренессансного театра. Итальянская комедия дель арте разбавляла мадригалами свои динамичные сюжеты с тем, чтобы добавить краски персонажам, один из которых, складно говорящий Бригелла, часто появлялся с гитарой. Лассо исполнил часть «Magnifico» во время представления комедии на королевской свадьбе 1568 года.

В отличие от итальянского театра на сцене английского не появлялись женщины. Женские роли исполнялись мальчиками или юношами. Мальчики могли стать настоящими звездами: когда в 1602 году в возрасте 13 лет умер актер Саломон Пави, Бен Джонсон написал, что тот был «жемчужиной сцены» в течение трех лет. Пави был воспитанником Королевской капеллы Елизаветы I: помимо своей основной работы, лучшие мальчики-хористы, в том числе и певчие собора Святого Павла и виндзорской капеллы Святого Георгия, составляли полноценные актерские труппы. Труппами управляли профессиональные хормейстеры, такие как Уильям Ханнис, Ричард Эдвардс и Натаниел Джайлз. «Скорбные и странные звуки виол» задавали атмосферу пантомим, исполнявшихся в Грейс-Инн в 1566 году, а широко известные народные мелодии звучали во время представления таких пьес, как «Комедия о терпеливой и кроткой Гризельде», предшественниц немыслимо популярных балладных опер. Мастера поэтического слова Уильям Шекспир и Бен Джонсон тесно сотрудничали с композиторами Томасом Морли и Робертом Джонсоном в театрах «Блэкфрайрс» и «Глобус».

Во французских театрах, как обычно, предпочитали балет. Хуан дель Энсина, создавший в начале XVI столетия испанскую драму, сам был композитором; в разгар испанского Ренессанса Мигель де Сервантес, известный как автор «Дон Кихота» (два тома которого были опубликованы в 1605 и 1615 годах), часто упоминал в своих сочинениях музыку. Например, в пьесе 1615 года «Алжирская каторга» торжественную процессию мавров встречает звук «trompeta bastarda», а в другой пьесе того же года, «Педро де Урдемалас», песня предваряется «всякого рода инструментами и волынками из Саморы».

В Германии искусство светской песни в XIV–XVI веках развивалось в рамках деятельности музыкальных гильдий, объединяющих торговцев и ремесленников, известных как «мейстерзингеры». Здесь существовали строгие правила создания и исполнения как слов, так и музыки: степень владения ими выяснялась на публичных состязаниях в соборах и на городских площадях, а победители награждались венками, коронами и повышением в рангах гильдий. В песнях исповедовались идеалы, свойственные еще французским трубадурам двумя столетиями ранее. Самым знаменитым певцом в самой именитой гильдии был Ганс Сакс из Нюрнберга. Он оставил нам большой корпус песен – довольно простых на бумаге, что демонстрирует хорошую певческую дисциплину (хотя мейстерзингеры позволяли себе выказывать полет фантазии в названиях их мелодий.

Мадригал

Ключевая музыкальная форма конца Ренессанса, готовящего почву для барокко, – мадригал, еще один инструмент превращения музыки в домашнее занятие образованных мирян.

В каждой стране и каждом регионе был свой вариант светской многоголосной песни. В начале XVI века в этой сфере, равно как и в сфере церковной музыки, доминировали франко-фламандские композиторы. Жоскен не мог удержаться от того, чтобы написать умелый канон, даже когда сообщал слушателю, что «Faute d’argent, c’est douleur nompareille». Среди самых заметных пионеров этого жанра, проживших некоторое время в Италии и писавших светские вокальные пьесы как на итальянском, так и на французском языке, были Адриан Вилларт, Чиприано де Роре, Филипп Вердело и Якоб Аркадельт. Самым видным из урожденных итальянцев был Костанцо Феста. В Германии в Liederbuch, или же книгах песен, могли встречаться как пьесы Северной и Южной Европы, так и местные сочинения, церковные и светские. В начале XVI века одной из главных фигур в этой области, равно как и в области церковной музыки, был Хенрик Изак, сочинявший шансон и фроттолы на французском и латыни, а также немецкие песни, среди которых была и знаменитая полифоническая песня «Innsbruck, ich muss dich lassen». В итальянской фроттолле слова звучали в верхнем и нижнем голосах, в то время как средние голоса не пелись, – фундаментальное отличие от более позднего мадригала. Вдобавок фроттолла звучала лишь в Северной Италии, а ее создатели полагались на щедрость аристократических семей, таких как семья д’Эсте в Ферраре, Модене и Реджо-Эмилии, что ограничивало ее распространение.

Среди более поздних мастеров мадригала – уроженцы Северной Европы Орландо ди Лассо и Жьяш де Верт, а также француз Клод Лежён и фламандец Филипп де Монте. Сходные темы блуждали по всей Европе: «Pleurez, mes yeux», – пел влюбленный француз Доминик Пино в 1548 году; «Weep, O mine eyes», – вторил ему английский композитор Джон Беннет половиной столетия позже. Мадригал характеризует простое, наивное словесное плетение. По форме он состоит из секций, эмоции оживленные, но статичные. Палестрина писал мадригалы, но не раз говорил, что «краснел и печалился» оттого, что вынужден был использовать свое искусство для столь низменных целей. В профессиональном плане, возможно, с его стороны это было проявлением нежелания портить отношения с его церковными работодателями; однако с художественной точки зрения он был прав: его эмоционально отстраненное мастерство куда больше подходит для плавного стиля церковной музыки.

«Musica Transalpina», сборник сочинений всех выдающихся итальянцев, был опубликован в Лондоне в 1588 году, к восхищению английских композиторов. «Thule, the Period of Cosmography» Томаса Уилкса – своего рода музыкальный шестиголосный травелог, уносящий слушателя к «холодным землям» Гренландии и «серному пламени» «огня сицилийской Этны», которые сопоставляются с метеорологическими приключениями сердца поэта. «The Silver Swan» Орландо Гиббонса – совершенная любовная миниатюра. Давняя английская традиция «рабочих» песен, упоминаемых у Шекспира, нашла свое отражение, помимо прочего, в «Strike It Up, Tabor» Уилкса, написанной для двух теноров и баса, с лютней в одной руке и кружкой пива в другой. «The Triumphs of Oriana» – сборник из 25 мадригалов 23 композиторов, опубликованный Томасом Морли в 1601 году как дань стареющей Елизавете I. Все тексты пьес заканчиваются салютом королеве с использованием одного из ее прозвищ: «Да здравствует прекрасная Орания».

Мадригал был в первую очередь литературной формой, созданной на основе ритмических и риторических схем старых мастеров, таких как Петрарка, и новых поэтов, среди которых были Торквато Тассо в Италии и француз Пьер де Ронсар. «Ноты – тело музыки, но слова – душа ее», – сказал композитор Марк’Антонио Маццолени во введении к его «Первой книге мадригалов» 1569 года. По мере того как столетие двигалось к завершению, композиторы во всех частях Европы все больше отказывались от необходимости полагаться на литературные формы и схемы рифмовки при создании музыкальных структур и приходили к идее прямой интерпретации выразительного потенциала текста. В рамках маньеристского стиля, известного как musica reservata, игра словами и хроматизмы были доведены до предела. Карло Джезуальдо, князь Венозы, известен не только своим участием в убийстве жены и ее любовника, но и причудливыми, однако каким-то образом всегда логичными мелодиями и гармониями, церковными и светскими. Нетрудно услышать терзания совести и чувство вины в странной, вьющейся музыке его поздних мадригалов, подобных «Moro, lasso, al mio duolo», и покаянных церковных сочинениях, таких как «Tenebrae responsoria». Куда менее радикальный Лука Маренцио в своих серенадах воспевал «милую легконогую нимфу» и спрашивал свою неверную возлюбленную «Жестокая, почему ты бежишь от меня?» на фоне выразительно колеблющихся гармоний и вокальных линий, вьющихся в последовательном движении вокруг одного аккорда. Маренцио умер в 1599 году. Его место ведущего мадригалиста Италии занял Клаудио Монтеверди, стилистически и эмоционально развивший эту форму в своих восьми книгах мадригалов. В пятой книге (опубликованной в 1605 году) заметен решительный отход от чистой описательности в сторону музыки, обладающей личностной эмоциональностью: «фа-ла-ла» старого стиля заменено здесь прочувствованными «увы» и «ах».

Существовала еще одна светская форма, для которой характерны любовь к словам, женщинам, мелодии и меланхолии, в особенности характерная для Англии начала XVII века: лютневая песня. Джон Дауленд сожалел о том, что «ныне, о ныне я должен покинуть» в волшебном скорбном мажоре, дополненном характерными для него синкопами и орнаментированными каденциями. Томас Кэмпион (который сам писал слова к своим песням) воспевал свое божество в «Never Weather-beaten Sail» с ее восторженными повторениями «O come quickly, glorious Lord». Одна из лучших песен такого рода – анонимная «Miserere, My Maker», с ее жалобными, почти барочными гармониями: это одна из самых искусных песен любого стиля и любого времени. Английские лютнисты имели привычку отправляться в другие страны в поисках работы и знаний – Дауленд в Данию, Эндрю Боррелл в Штутгарт, Никола Ламье в Италию.

Интермедии

Ближе к концу XVI столетия группы словоохотливых образованных людей, известные как академии, собирались в центрах науки и искусства, чтобы пообщаться, поиграть музыку и обсудить будущее. В то же время мадригалы и другие музыкальные формы стали включаться в сценические постановки на мифические сюжеты: написанные как вставные номера пьес, в которых часто прославлялась местная знать, они были известны как «интермедии». Самой знаменитой из них была флорентийская интермедия 1589 года (для которой специально было изготовлено 286 костюмов), подробно описанная во множестве иллюстрированных «фестивальных книг», которые жадно читались по всей Европе.

Скромный мадригал, как и сам Ренессанс, превращались в нечто совсем иное.

Назад: 4 «Все дороги ведут в Рим»: музыка католического мира[160]

Дальше: Часть IV Барокко (1600–1759 гг.)