Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: Музыка: лады, контрапункт, диссонанс, форма

Дальше: 5 Реформация

4

«Все дороги ведут в Рим»: музыка католического мира

В конце XIV века фламандский композитор Иоанн Чикония отправился в Рим, чтобы продолжить там свою музыкальную карьеру. Стилистически его музыка является связующим звеном между ars nova и новой итальянской манерой. В географическом смысле он был пионером той музыкальной геополитики, тенденции которой будут характеризовать всю эпоху Возрождения.

На церковных соборах по-прежнему принимались решения, направляющие деятельность композиторов и не только определяющие стиль музыки (в качестве примечаний к более важным вопросам церковных облачений, литургии и избрания папы), но и создающие своего рода центры найма музыкантов при соперничающих церковных судах и собственно соборах. Среди 18 000 священников, собравшихся в городе Констанце (ныне – Юго-Западная Германия) на собор 1414–1418 годов, были певцы из Личфилда и Нориджа, которые в этот ключевой момент знакомства Европы с английской культурой исполнили поминовение по Фоме Кентерберийскому «во время вечерни с величайшей громкостью, горящими свечами и ангельски звучащими голосами». То было время перенаселенности Европы папами, отчасти потому, что они постоянно умирали (по три в год), отчасти из-за схизмы и политических интриг, в силу которых то и дело возникали новые соперничающие папские престолы (их с 1409 года было три одновременно).

Большая часть дошедшей до нас музыки того времени – церковная. Ренессансный музыкальный стиль достиг своего расцвета в период продолжительного Тридентского собора 1545–1563 годов, на котором предпринимались противоречивые усилия по формированию общей католической позиции по отношению к художественным и интеллектуальным практикам протестантской Реформации в Северной Европе – без каких-либо заметных последствий. К концу XVI века лучшие сочинители Европы в целом писали музыку в одном и том же стиле для одной и той же госпожи – святой церкви и ее литургических практик, спущенных сверху из Рима.

Эра бургундского расцвета

Ранний музыкальный Ренессанс можно суммировать названием места и именами трех гениев: Бургундия, Беншуа, Дюфаи и Данстейбл.

Приблизительно в 1440 году поэт Мартин ле Франк посвятил несколько строк своей 24 000-строчной поэмы «Le Champion des dames» описанию того, как композиторы при Бургундском дворе, Беншуа и Дюфаи, разработали «nouvelle pratique / De faire frisque concordance… / Et ont prins de la contenance / Angloise et ensuy Dunstable».

Что именно ле Франк имел в виду под несколько туманным определением «английской манеры», можно уяснить, поглядев на образцы английской музыки того времени. Благозвучные гармонии с использованием интервалов терции и сексты добавляют определенной свежести прежним, более простодушным звукам пьес «Вустерских фрагментов». В одном из трактатов содержится замечание о том, что пять такого рода интервалов подряд создают эффект «fayre and meri». Именно это, по-видимому, ле Франк и имеет в виду под «свежей гармонией».

Самое обширное собрание английских церковных пьес начала XIV века – так называемая рукопись Олд Холла, которую составляли в течение приблизительно 20 лет, до 1421 года. В ней содержатся и пьесы ведущих композиторов того времени, таких как Леонель Пауэр и Roy Henry (псевдоним на французский манер, позволяющий предположить, что этим весьма искусным музыкантом мог быть король, возможно Генрих V). Наличие обоих имен подтверждает, что рукопись принадлежала Королевской капелле, которая с характерной средневековой помпезностью сопровождала Генриха на поле боя под Азенкуром в 1415 году, исполнив мессу перед сражением и благодарственную песнь после него. Здесь также есть свадебный мотет, написанный Томасом Биттерингом к свадьбе Генриха и Екатерины Валуа в 1420 году (и свадьбу, и сражение упоминает Шекспир).

В основной части рукописи Олд Холла нет ни одной пьесы Джона Данстейбла. Данстейбл был настоящим энциклопедистом. В его эпитафии (утерянной, но реконструированной) упоминается о его «тайном знании звезд». Поразительным свидетельством масштаба его влияния является тот факт, что в источниках по всей Европе его имя упоминается чаще, нежели на его родине. Аббат монастырской церкви Святого Альбана в Хартфордшире ссылается на познания Данстейбла в области медицины, музыки и астрономии. В его музыке приемы поздней изоритмической техники и старомодные каденции соединяются с уникальным интроспективным лиризмом. Так, в своем Magnificat secundi toni он свободно сочетает хоральную модель с ритмическим и текстурным разнообразием, используя те самые освежающие гармонии, которые отмечали и которыми восхищались его поклонники по другую сторону Ла-Манша.

Музыкальная традиция Англии в начале XV века оказала решающее влияние на артистов, приближенных к Бургундскому двору, среди которых было множество тех, кто «excellens en art de musique», как об этом сообщает хронист, описывающий свадьбу герцога Филиппа Доброго и инфанты Изабеллы Португальской в 1439 году.

Жиль де Бен, известный как Беншуа, родился, вероятно, около 1400 года в Монсе, Геннегау. Некоторое время он работал органистом (и, возможно, был солдатом) в Лилле, а затем, приблизительно в 1420-х годах, принял пост в капелле герцога Филиппа. Северная Европа после битвы при Азенкуре политически была связана с находящейся по соседству Англией: в 1424–1425 годах Беншуа получил щедрую плату за свое сочинение от находящегося при дворе с визитом английского графа, а позже отважно защищал своего бургундского господина при покушении на него со стороны англичан. Он оставил двор в 1453 году, получив щедрую пенсию и комфортабельный пост прево при церкви Святого Винсента в бельгийском городе Суаньи. Умер он в 1460 году. Беншуа описывали как «весьма пустого композитора» по сравнению с его современниками, который преимущественно сочинял приятные слуху, но легковесные рондо. Песни вроде «Mon seul et souverain desir» в самом деле обладают исключительным лирическим обаянием и довольно искусной гармонической и ритмической утонченностью. Однако со временем исследователи установили, что корпус его церковных сочинений весьма велик, разнообразен, изобретателен и прогрессивен для своего времени. В «Nove cantum melodie» – мотете на несколько текстов, написанном на рождение первенца Филиппа и Изабеллы в 1431 году, – используется с чрезвычайной изощренностью старый изоритмический метод. Ему принадлежит множество частей месс, мотетов и антифонов Деве Марии. Широко образованный теоретик и композитор Иоанн Тинкторис полагал, что ко времени своей смерти Беншуа создал себе своими «восхитительными сочинениями» «бессмертное имя». Современные исполнители и слушатели в итоге согласны с ним.

Беншуа и Дюфаи работали вместе, сосуществуя в том тесном артистическом союзе (вероятно, начавшемся еще в детстве), который весьма характерен для музыкальной истории. На изящном миниатюрном портрете, который можно отыскать в манускрипте поэмы ле Франка, оба музыканта изображены за дружеской беседой с инструментами в руках.

В биографии Гийома Дюфаи часто упоминаются его путешествия между Камбре (ныне в Северо-Западной Франции) и разными частями Италии, предпринятые по причине карьерных требований, семейных забот, схизмы, папы и антипапы.

Рожденный приблизительно в 1397 году, Дюфаи был мальчиком-хористом и altarista (церковным помощником) в кафедральном соборе Камбре, где часто звучала музыка. После он стал священником, затем, с 1428 года, служил в папском хоре, а после 1433 года – при савойском дворе (во время его службы произошла роскошная свадьба Людовика Савойского с дочерью короля Кипра). Визиты домой, к матери, и неустанная папская политика вынуждали его путешествовать от двора к двору и от страны к стране; часть времени он провел в папской капелле, в то время находящейся во Флоренции, в разгар Ренессанса Медичи.

На пике своей карьеры, в конце 1430-х годов, он вновь перебрался в Камбре, 40-летний, знаменитый, состоявшийся и богатый, и жил в огромном доме на деньги от патронажа, папы, антипапы, сына антипапы, а также нескольких пребенд. В Рим он вернулся в 1450 году. Еще будучи дома, он познакомился со знаменитым молодым композитором Йоханнесом Окегемом. В 1472 году его месса «Ave regina caelorum» звучала на освящении кафедрального собора Камбре (церемония продолжалась с трех утра до полудня). Двумя годами позже в своем завещании он трогательно попросил исполнить в его последние минуты гимн submissima voce (буквально – «тихим голосом», что его душеприказчики сочли за просьбу спеть en fausset, то есть фальцетом), а за ним мальчики-хористы и три солиста должны были спеть антифон, «если будет время». Времени не хватило: антифон был исполнен вместе с реквиемом после его смерти в ноябре 1474 года.

Дюфаи довел до совершенства использование старых приемов вроде изоритмии и каденции Ландини, запустив тем самым процесс, который его современный биограф Дэвид Фэллоус называет «отказом от готической сложности и общим стремлением к ясности» (тенденция, к тому времени проявившаяся и в других видах искусства). Его наследие огромно, в него входят мессы, написанные на секулярные мелодии (как, например, cantus firmus его мессы «L’Homme armé», датируемой 1460-ми годами), и его же баллады (например, месса «Se la face ay pale», сочиненная в 1450-х годах на музыкальный материал, заимствованный из шансона, написанного в 1434–1435 годах), а также мотеты, песни и литургические последовательности.

Всех троих отличал интерес к широкому спектру активностей и интеллектуальных занятий. Данстейбла читали по всей Европе и даже далеко не в первую очередь восхищались им как музыкантом. Современные биографы Беншуа называют его «политическим животным». Дюфаи имел ученую степень в каноническом праве; работая во Флоренции вместе с архитектором Филиппо Брунеллески, он написал изоритмический мотет, основанный на математических пропорциях флорентийского собора и венчающего его купола Брунеллески. В 1467 году Пьеро де Медичи назвал его «величайшим украшением нашего века».

В 1470-х годах, когда эра Данстейбла, Беншуа и Дюфаи уже клонилась к закату, Тинкторис отметил то интернациональное влияние, которое три музыканта оказывали друг на друга, превознося их вместе с другими, более молодыми талантами их поколения. Современный ученый Дэвид Фэллоус считает Дюфаи «непревзойденным среди величайших композиторов Средних веков» и «наиболее интересным и совершенным средневековым композитором». Маргарет Бент в своих похвалах Джону Данстейблу идет еще дальше, называя его «вероятно, самым влиятельным английским композитором в истории» – смелое, но не такое уж незаслуженное утверждение.

Приближаясь к XVI в.

Композиторы того времени имели трогательную привычку сочинять друг для друга музыкальные поминовения, именуемые déplorations. Йоханнес Окегем, воспевший своего покойного друга Беншуа, patron de bonté («воплощение добродетелей»), в скорбной элегии, в нижних голосах которой звучал литургический латинский текст, тем самым открыл новую страницу истории ренессансной музыки, несмотря даже на то, что был моложе Беншуа всего на 10–20 лет.

Среди тенденций, наметившихся около 1450 года, были замещение мессой мотета в качестве основной формы музыкального высказывания, менее частое использование в теноре старого мотетного cantus firmus, написанного на иной, нежели другие голоса, текст, смещение ритмического деления «тактуса» от трехдольного к двудольному (с использованием трехдольных пассажей в виде исключения, а не правила, с тем чтобы добавить вариативности текстуре, а не наоборот, как это было прежде – как, например, в имеющей танцевальный характер осанне в мессах Лассо и Палестрины), более частое употребление равномерно распределенных голосов, в отличие от старого стиля, в котором верхние голоса движутся живее, нежели тенор и контратенор, а также использование ладов с характерными, по-новому звучащими каденциями. Все это обусловило подвижный, свободный и вариативный характер вокальных партий в музыке XVI века.

Антуан Бюнуа, бывший, по его собственным словам, «недостойным музыкантом светлого графа Шароле», как он сообщает в мотете «In hydraulis», вознесся к славе и почету, когда «светлый граф» стал в 1467 году бургундским герцогом Карлом Смелым. В 1470 году Бюнуа получил постоянное место певца при дворе Карла. Его самым знаменитым сочинением была последняя из серии месс, основанных на теме светской песни «L’Homme armé». Тинкторис считал его одним из лучших композиторов Европы.

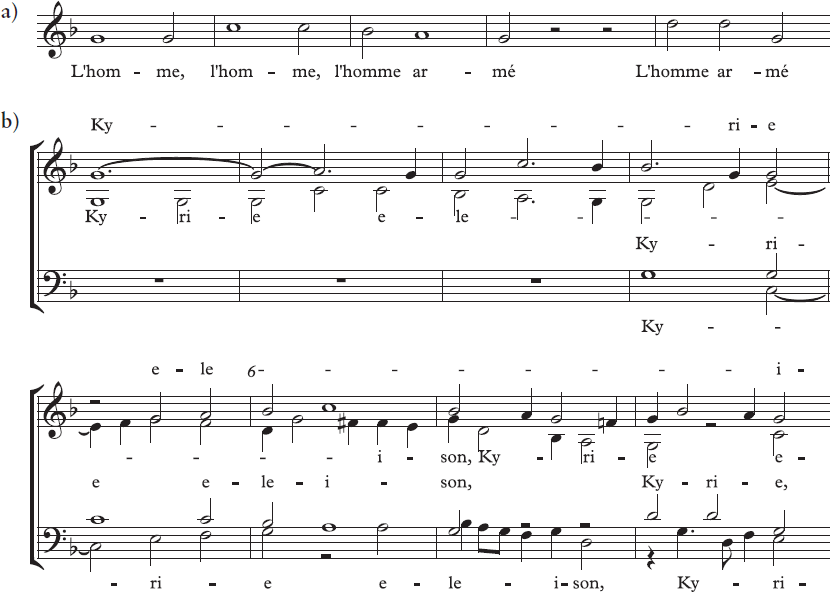

a) Первые фразы песни «L’Homme armé» и b) начало Missa L’homme armé французского композитора XV века Антуана Бюнуа. Бюнуа прямо использует мелодию песни в теноре, в то время как верхние, более расцвеченные голоса, ссылаются на нее, как, например, в начальном пассаже с восходящей квартой в двух верхних голосах

Дату рождения Йоханнеса Окегема установить даже сложнее, чем в случае иных композиторов того времени: вероятно, где-то между 1410 и 1425 годами. В 1443 году он был «леворуким певцом» («леворукие» по одну сторону церкви пели полифонию, в то время как «праворукие» на другой стороне исполняли хорал – сложные музыкальные пассажи все еще были уделом небольшой группы умелых исполнителей, а не всего хора) в кафедральном соборе Богоматери в Антверпене. Он работал во Франции, в том числе и в соборе Нотр-Дам в Париже, много путешествовал и даже посетил с дипломатической миссией Испанию в 1470 году. Он умер в 1497 году в весьма преклонном возрасте, и многие оплакивали его в музыке и стихах. Его музыка эволюционирует от стиля Беншуа (который, вероятно, был его учителем) в сторону уникального технического совершенства, наделенного подлинным чувством. Его Missa Prolationum – старомодное упражнение в технике «мензурального канона» (в рамках которого голоса в разных частях движутся в разном темпе). Его прекрасный, аскетичный Реквием – первый дошедший до нас полифонический образец этой формы (Реквием Дюфаи утерян). Современный исследователь Джон Колдуэлл отмечает, что «в своем внимании к чисто сонорным аскетам музыки Окегем был подлинным романтиком».

Как и в прочие периоды музыкальной истории, в эру бургундского расцвета, по словам современного автора, «для тех, кто жил в нужном месте и вращался в нужных кругах, европейский музыкальный мир мог казаться весьма тесным». Несколько музыкантов, рожденных в середине XV века в разных концах Европы, встречались, общались, сочиняли музыку и развивали современный им музыкальный стиль. Фламандские композиторы Александр Агрикола и Хенрик Изак служили во Фламандской капелле во время восшествия на престол бургундского герцога Филиппа Красивого в 1482 году. Пьер де ла Рю вынужденно провел три месяца при дворе короля Генриха VII, усваивая английское влияние, после того как попал в кораблекрушение в Ла-Манше на пути в Испанию в 1506 году. Влияние испанской традиции хорошо заметно в музыке, создаваемой при папском престоле, например в покаянных сочинениях, таких как «Плач Иеремии», или же евангельских пассионах. Испанский композитор Франсиско де Пеньялоса, как и другие его соотечественники, провел некоторое время в Риме. Луазе Компер познакомил Францию с более легкой итальянской манерой. Француз Антуан Брюмель работал в Париже, Шартре и Италии. Его соотечественник, чрезвычайно одаренный музыкант Жан Мутон, обучал голландца Адриана Вилларта, чье творчество служит связующим звеном с более поздней венецианской традицией.

В 1502 году двое придворных в переписке с феррарским герцогом Эрколе д’Эсте пытались склонить того на свою сторону, предлагая каждый своего кандидата на место композитора придворной капеллы: «приглашая в нашу капеллу Жоскена, я намереваюсь увенчать сию капеллу короной», писал один; второй же предлагал остановить выбор на Хенрике Изаке. «Это правда, – писал он, – что Жоскен сочиняет лучше, но он сочиняет только тогда, когда захочет, а не тогда, когда от него это требуют, а также просит жалованье в 200 дукатов, тогда как Изак согласен на 120. Но решение, конечно же, за вами, мой Господин…» Герцогу предлагалось оценить не только музыкальные таланты соперников, но и ту блестящую репутацию, которую с их помощью можно приобрести: «ибо в таком случае ни у Господа, ни у Короля не будет лучшей капеллы, нежели ваша». Принят был Жоскен.

Жоскена на этом посту в Ферраре сменил еще один представитель той тесной группы северян, о которой шла речь выше, Якоб Обрехт. Сын городского трубача Гента, он родился приблизительно в 1457–1458 годах и умер от чумы в Ферраре в 1505 году. Названия его многочисленных месс показывают его изобретательность и склонность к разнообразию: ранние «Caput» и «L’Homme armé», среднего периода «Je ne demande» и «Pfauenschwanz», а также пышный образец его зрелого стиля, мессы «Fortuna desperata» и «Rose playsante». Его поразительная способность скреплять вокальную линию с помощью повторяющихся ритмических фраз, вплетение в текстуру долгих нот cantus firmus и умение заранее планировать появление аккордовых блоков и смену ладов не нашли большого отклика среди его современников, один из которых, Паоло Кортезе, полагал, что тот «мастер изощренного разнообразия, однако в целом его стиль скорее груб»; швейцарский теоретик музыки Генрих Глареан отмечал, что музыка Обрехта «звучит повсюду» в Южной Европе и славится своим «великолепием», – того же мнения придерживался и певший в хоре Обрехта мальчиком голландский гуманист Эразм Роттердамский.

Величайшим композитором этого времени был Жоскен де Пре.

Жоскен родился около 1440 года во франко-фламандской северо-западной области Европы с развитой музыкальной традицией. К 1459 году он стал biscantor, или певцом, в богатом миланском кафедральном соборе. Он служил семье Сфорца (вместе с композиторами Гаспаром ван Вербеком и Луазе Компером) в 1476 году, когда был убит образованный, но жестокий Галеаццо Сфорца, которому наследовал его брат Асканио, ставший (что было типично для кровавой церковной политики того времени) кардиналом в 1484 году. Десять лет, приблизительно до 1495 года, Жоскен провел при папском престоле, после вернулся во Францию, вероятно к королевскому двору, затем перебрался в Италию, где служил у феррарского герцога Эрколя д’Эсте, и покинул ее в 1503 году, спасаясь от чумы, которая, к несчастью, забрала жизнь сменившего его Обрехта. К 1504 году он сделался прево у себя на родине в Северо-Восточной Франции, в Конде, где и умер в 1521 году.

Жоскен был весьма знаменит при жизни. Он – единственный композитор, которого более одного раза опубликовал Петруччи, трижды печатавший его мессы. Его музыку множество раз перепечатывали вплоть до XVI столетия – редкое достижение для времени, когда люди предпочитали иметь дело с новинками. Под его именем часто выходили сочинения других композиторов – еще один (хотя и сомнительный) признак его высокой репутации. Его хвалили такие несходные между собой авторы, как Генрих Глареан, Бальдассаре Кастильоне и Франсуа Рабле; Мартин Лютер был (что удивительно) его большим поклонником. В память о Жоскене написано множество сочинений других композиторов. Николя Гомберт намеренно использует весьма архаичный cantus firmus, проведенный нотами крупных длительностей, в элегии, посвященной Жоскену, «Musae Jovis», чтобы почтить наследие старшего коллеги. Спустя 30 лет после смерти Жоскена Жаке Мантуанский написал мотет, в текст которого вплетены названия его сочинений, и использовал в нем вариации на музыку самого Жоскена, выказав таким образом исключительную дань уважения.

Как и многие другие творцы XVI столетия, Жоскен был «выдающимся мастером новых техник, равно как и их итогом». Бывший в то время все еще весьма новым инструментарий мотета, с его практически неисчерпаемым выбором текстов из псалмов, Библии, набожной поэзии и т. д., предоставил ему большую свободу, нежели более консервативные средства мессы с ее неизменным текстом и заведомо установленными техниками композиции. Ему нравились каноны, загадки и музыкальные игры, в которых ноты, мелодии и даже такие рудиментарные вещи, как слоги сольмизации (ut, re, mi, etc.), сплетались и двигались вперед, назад и в обращениях. «Qui habitat», который написан около 1520 года и в котором четыре канона распределены между 24 вокальными фрагментами, представляет собой опыт чистой сонорики. В покаянных пьесах, таких как «Miserere» и «Absalon, fili mi», вокальные мотивы, имеющие почти одержимый характер, соотнесены с тщательно продуманными переменами аккордов. Жоскен, вероятно, стал первым композитором, который говорит с нами на языке, более не опосредованном отстраненными средневековыми манерой и образом мысли, который мы можем соотнести напрямую с собственным опытом.

В других частях Европы тоже рождались свои шедевры: мессы и мотеты Пеньялосы в Испании, в которой печатное дело заметно отставало от итальянского. Англия, утратившая к тому времени лидирующие позиции в вопросах разработки музыкальной эстетики (о чем с сожалением упоминает Тинкторис), все же создала своеобразную форму кэрола XV столетия в старинной форме «burden and refrain» (куплетно-припевной), в которой используются характерные последовательности аккордов 6/3 (трезвучий с квартой, помещенной над терцией, – то, что впоследствии будет названо первым обращением аккорда), заимствованные из импровизационной техники фобурдона, о которой говорится позднее.

В начале XVI века существовало весьма небольшое число институций, могущих способствовать развитию масштабной полифонии. Певчими были в основном священники, которым помогало небольшое число профессиональных певцов. Музыка того времени была устремлена и в будущее, и в прошлое. В Реквиеме Окегема используются параллельные квинты, характерные для Перотина; в Missa Fortuna desperata Обрехта мелодические мотивы и имитационное голосоведение напоминают образцы позднего стиля Палестрины; во втором «Agnus Dei» из мессы Жоскена «L’Homme armé» парящие восходящие и нисходящие пассажи преследуют друг друга поверх текстуры, полной протяжных проходящих тонов, как и в музыке Лассо.

В 1497 году Жоскен написал поминальную песню на смерть Окегема. Она на французском, тенор в ней поет слова и мелодию из латинской поминальной мессы. В середине ее старомодный cantus firmus уступает место написанной в свободной манере перекличке композиторов, оплакивающих уход своего bon père, так, словно Средневековье наконец-то пришло к финалу своего пути прямо здесь, в середине песни. Ее называли «реквиемом по Средним векам». Она завершается знаменитым приемом Жоскена – несколькими простыми аккордами.

Ars Perfecta: к Палестрине

В XVI столетии музыкальный стиль Ренессанса достиг зрелости и совершенства.

В начале века в Англии большинство музыкальных источников было уничтожено реформаторами-иконоборцами; однако, к счастью, сохранилась и дошла до нас величественная Итонская хоровая книга, по материалам которой можно составить представление о стиле двух десятилетий вплоть до 1520 года: воздушная, сложная, многоголосная, по большей части посвященная Деве Марии музыка ряда композиторов, в том числе Гилберта Банестера, Джона Брауна, Уолтера Ламбе и др. Среди ее отличительных стилистических черт можно выделить элементы имитационного письма, высокие верхние голоса и очень низкий бас, а также характерное пере́ченье и английскую каденцию – особые разновидности диссонанса, которые будут все чаще встречаться в музыке английских композиторов следующего поколения – Томаса Таллиса, Джона Шепарда и Уильяма Бёрда. Многие итонские композиторы, в частности Роберт Ферфакс и Уильям Корниш, зарабатывали на жизнь в Королевской капелле, а также принимали участие в маскарадах, «переодеваниях» (disguisings) и разного рода театральных представлениях при дворе. Итонская книга отличается богатством красок и ярким визуальным великолепием: в ней можно увидеть множество вписанных в цифры и буквы лиц, – очевидно, друзей и соседей искусных писцов. Эта книга – по-видимому, последний образец средневекового манускрипта: позже более деловитые подданные Тюдоров предпочитали отдавать свои ноты в печать – это было практичнее, однако уже не так красиво.

Основными композиторами этого столетия были участники еще одной интернациональной группы со сходным стилем письма, обусловленным требованиями римской церкви, которые были выработаны после того, как Реформация бросила вызов существующему порядку.

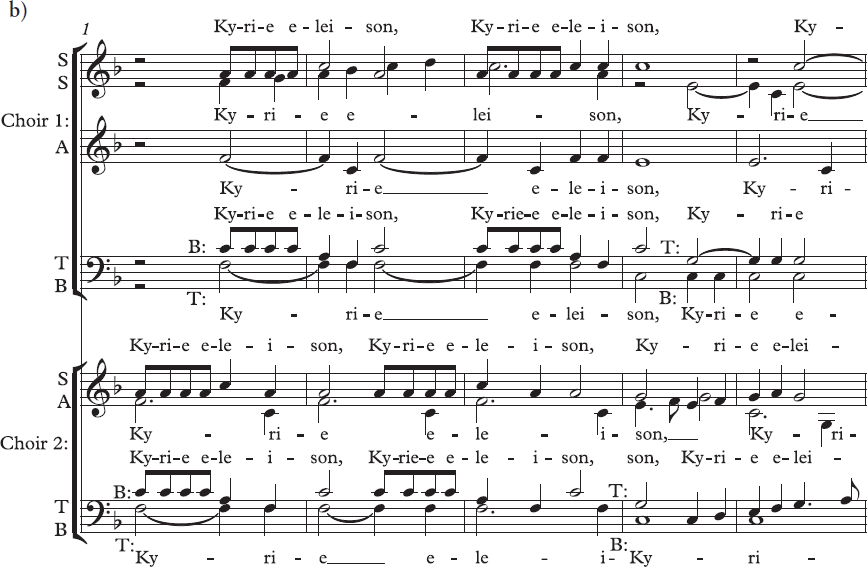

Француз Филипп Вердело присутствовал при грандиозном противостоянии Медичи и монаха Джироламо Савонаролы во Флоренции в 1498 году. Подобно Бёрду в Англии (хотя и не с такой опасностью для жизни) он обозначал свою позицию, используя в сочинениях тексты и музыку, ассоциирующиеся с монахом-мучеником. Николя Гомберт в своей музыке отразил франко-фламандский интерес к имитационному письму еще в большей степени, нежели Жоскен. Фламандец Адриан Вилларт занимает в истории музыки почетное место пионера венецианского стиля: он использовал два хора, отзывающиеся попеременно с галереей собора Святого Марка. Эта техника нашла отражение в некоторых сочинениях Лассо, Палестрины и других и доминировала в следующую эпоху музыкальной истории в XVII столетии. В Англии крупным композитором, почти не затронутым идеями протестантской Реформации, был Джон Тавернер, умерший в 1545 году незадолго до смерти своего монарха Генриха VIII, который становился все более психически неустойчивым. (Тавернер потерял место в бывшем кардинал-колледже Оксфорда после того, как Генрих отобрал колледж у попавшего в опалу бывшего министра кардинала Томаса Уолси.) Контрапункт Тавернера характеризуется несколько назойливым повторением музыкальных фигур, свойственных Жоскену, и является связующим звеном между музыкой Итона и стилем Таллиса. Испанец Кристобаль де Моралес внес в музыкальный стиль середины века характерную для его страны искру иберийского огня. Его мотет «Emendemus in Melius» (впрочем, с довольно спорной атрибуцией) представляет собой мрачную драму, в которой участники хора с помощью покаянного контрапункта усердно молят позволения искупить грехи их жизни, в то время как тенор распевает повторяющуюся мелодическую фразу иного содержания: «Помни, человек, что прах ты и в прах возвратишься».

Среди английских композиторов, живших в середине века, во времена стремительно сменяющихся королей и религий, были как протестанты (например, Кристофер Тай), так и католики, как Джон Шепард и Уильям Манди (один из нескольких музыкантов с таким именем). Искусные композиторы, обученные по старым правилам. В Нидерландах Якоб Климент, прозванный «не-Папа», обращался к собственному внутреннему религиозному миру при создании первой полифонической последовательности всей псалтыри на голландском языке – пример того, что современный стиль вполне мог подходить для нужд новой ортодоксии. Чрезвычайно плодовитый фламандец Филипп де Монте сочинял на немецком, латинском, итальянском и французском языках. Он жил в Италии, посетил Англию с капеллой Филиппа II Испанского, который женился на Марии Тюдор в 1554 году, и написал совместно с Уильямом Бёрдом сочинение на текст псалма 136 «На реках Вавилонских», оплакивая гонения на католическую церковь в Англии и уподобляя ее страдания страданиям евреев во время Вавилонского пленения в VI веке до н. э. Среди выдающихся композиторов конца столетия был живший в Испании француз Филипп Рожье, чей великолепный «Laboravi» для шести голосов был почти полностью списан английским композитором Томасом Морли и опубликован им под своим именем (этот обман вскрылся только в 1982 году). Часть английских композиторов продолжала писать музыку на латыни, куда более интересную, нежели та, что подчинялась суровым требованиям новой церкви. Осберт Парсли создал замечательный образец визитной карточки любого католического композитора, «Плача Иеремии», равно как и Роберт Уайт, умерший вместе со всей семьей во время чумы 1574 года на своем рабочем месте, в Вестминстерском аббатстве. Место Роберта Парсонса в Королевской капелле перешло к Уильяму Бёрду после того, как первый утонул, катаясь на лодке по реке Трент около Ньюарка в 1572 году.

Все эти замечательные музыканты подготовили почву для четырех сочинителей, которые наследовали им и превзошли их, подведя итог стилю и эпохе. Вторая половина XVI столетия принадлежит четырем композиторам из четырех стран: Томасу Луису де Виктории, Орландо ди Лассо, Джованни Пьерлуиджи да Палестрине и Уильяму Бёрду.

Вторая половина XVI в.

В рассказе о Бёрде нельзя обойтись без упоминания его коллеги и учителя Томаса Таллиса.

Жизнь Таллиса продолжалась почти весь XVI век. Среди его достижений – служба четырем монархам, постоянно менявшим правила его ремесла: для всех для них он сумел создать искусную музыку. Основанные на хорале его сочинения, подобные «Puer natus est nobis» (написан около 1554 года), и насыщенные каноны с переменным темпом в «Miserere nostri» (опубликован в 1575 году) указывают на его интерес к средневековой школе письма. Музыка для двух Марий, королевы и Девы, – такая, как мотет «Gaude, gloriosa Dei mater», вероятно, написанный в середине 1550-х годов, – исполнена возвышенного вдохновения. Небольшие сочинения для новой церкви, вроде псалмов для псалтыри архиепископа Паркера, созданных в 1567 году, представляют собой миниатюрные образцы совершенства. Финал «Spem in alium» (около 1570 года) для 40 певцов демонстрирует очевидное знакомство Таллиса с масштабными континентальными каноническими сочинениями, подобными пьесам Окегема и Жоскена, и, вероятно, более поздними образцами. Однако гармоническое и контрапунктное мастерство Таллиса находится на ином уровне по сравнению с возможными образцами для его сочинений: поразительное, необъяснимое совершенство. Наиболее значительную свою музыку он сочинил в преклонном возрасте. Вместе с бывшим певчим из своего хора, Уильямом Бёрдом, он создал нечто принципиально новое в силу уникальной (и весьма ненадежной) позиции католических композиторов при дворе протестантской (однако чрезвычайно увлеченной музыкой) королевы Елизаветы I (одновременно получая доход от королевской монополии на нотопечать). Вкладом старшего мастера в это совместное начинание стали две последовательности покаянного «Salvator mundi»; обе позднее использовались в английских контрафактных сочинениях, текст которых небрежно, на скорую руку приделан к нотам). Изысканная напевная музыка, сдержанная и прекрасная. Когда в 1585 году Таллис умер, Бёрд в европейской манере оплакал его в музыке: «Таллис мертв – и Музыка мертва».

Помимо общих для всех основ литургии, еще одна причина, по которой музыка позднего Возрождения в целом вся похожа, – то, что ее правила чрезвычайно детально разработаны и базовый словарь этот легко выучить. В манускрипте 1552 года описывается, как композитор демонстрирует своим наиболее многообещающим ученикам «совершенные и несовершенные интервалы и разнообразные способы создания контрапункта к хоралу… затем он станет обучать их в нескольких словах правилам трехголосного, а позже и четырех-, пяти-, шестиголосного etc. письма, предоставляя во всех случаях примеры для подражания». В 1597 году английский композитор Томас Морли сообщал о своем опыте обучения у «Master Bold» (не самый подходящий псевдоним для Уильяма Бёрда), опыте полезном, который ему явно пришелся по душе: Бёрд, без сомнения, заимствовал методу из собственного опыта ученичества у Таллиса.

Бёрд родился в начале 1540-х годов. Он почти наверняка был мальчиком-певчим в Королевской капелле (два его старших брата пели в капелле собора Святого Павла), куда позже, в 1572 году, вернулся в статусе «джентльмена капеллы» (взрослого певца) после работы органистом в Линкольнском соборе, где сочинил одни из первых музыкальных образцов служб по новому обряду в «Книге общих молитв» Кранмера. Вместе с Таллисом они организовали ряд совместных (и весьма успешных, по крайней мере, ставших такими спустя определенное время) публикаций и вместе служили «органистами Капеллы» – они первые носили это звание. Бёрд оставался членом Королевской капеллы всю свою долгую жизнь, хотя и устранился от активной деятельности в ней после восхождения на трон в 1603 году Якова I. Последние десятилетия жизни он провел, сочиняя по большей части интроспективную католическую музыку для целого ряда удаленных от Лондона дворянских домов. Он умер в 1623 году.

Творчество Бёрда заметно отличается от творчества его великих современников. По большей части оттого, что он, будучи католиком в протестантской стране, не имел необходимости удовлетворять повседневные нужды римской литургии: в то время как Палестрина сочинил более ста месс, Бёрд написал всего три, секретно переправляемые постранично в оплоты католицизма в отдаленных районах страны, где они исполнялись в строгой тайне, скрытно от взоров разыскивающих крамолу шпионов лорда Берли (хотя Бёрд, его жена и домочадцы неоднократно имели неприятности с законом). Отчасти, однако, причиной тому был темперамент Бёрда: его музыка предельно интеллектуальна, исполнена теологической и контрапунктической изобретательности и исследует духовную драму христианской души с той страстностью, которой не знал хладнокровный Палестрина. Стилистическая широта ее безбрежна. Он сочинил взволнованные элегии, подобные «Infelix ego» на текст размышления над псалмом 51, написанного Савонаролой после известия о смертном приговоре, – очевидный комментарий к преследованию католической веры в Англии.

Многие тексты на сходную тематику написаны им самим: в «Civitas Sancti Tui» (опубликован в 1589 году) в повторах «Jerusalem desolata est» слышна сдержанная мольба. Поздняя музыка из сборников «Gradualia» 1605 и 1607 годов образует своего рода реквием по его искусству и его вере. Многие его тексты в позднем сборнике 1611 года характеризует прощальная интонация (сам композитор назвал его «последним прощанием»). Возможно, Бёрда можно назвать наиболее эмоциональным и универсальным изо всех четырех поздних мастеров.

Томас Луис де Виктория родился в богатой семье из Авилы, в Центральной Испании, в 1548 году. В 1565 году он служил певцом и органистом в Риме (где наверняка познакомился с Палестриной). В 1573 году он был назначен maestro di cappella, капельмейстером, в местном иезуитском колледже (где обучался) и был рукоположен в сан в 1575 году (последним английским католическим епископом). Он присоединился к конгрегации ораторианцев, новому обществу священников-мирян в Риме, которое возглавлял Филипп Нери. Между 1578 и 1585 годами он служил капелланом и опубликовал пять пышных томов, в которых отражались различные музыкальные аспекты литургии. В посвящении к тому 1583 года он выражал желание вернуться в Испанию, и Филипп II его исполнил, даровав Виктории пост капеллана в конвенте, возглавляемом его сестрой, в Мадриде, где был прекрасный хор мальчиков и священников и где он в разное время служил священником, главой хора и органистом. В начале 1590-х годов он вернулся в Рим, чтобы проследить за публикацией и исполнением своей музыки. Последние годы он провел в Мадриде, выпустив в 1600 году сборник своих крупных работ: некоторые из них предназначены для нескольких хоров в популярной на тот момент венецианской манере. Он умер в 1611 году.

Священник, иезуит, друг святых: из всех четырех композиторов, о которых идет речь в этой главе, Виктория наиболее тесно был связан с религиозной жизнью (что в то время случалось значительно реже, нежели в период средневековых монастырей). Все музыканты сообразно с коммерческим духом того времени пользовались услугами печатников для распространения своих сочинений, однако музыка Виктории получила особенно широкую известность, в том числе и в обеих Америках. Он создал (или, как минимум, опубликовал) значительно меньше сочинений, чем Палестрина или Лассо, и все они написаны на литургические латинские тексты.

Испанская музыка часто обладает страстным и даже яростным характером. Он хорошо заметен в «Vere Languores Nostros» Виктории, с его характерными хроматизмами, несвойственными Палестрине. Иногда он драматичен, как, например, во вступительных аккордах в начале «O Quam Gloriosum», за которыми следует звенящая радость святых, звучащая на слове gaudent («радуются»). Он сочинил много искусной, вдумчивой литургической музыки для регулярного церковного исполнения, такой как его «Магнификат» и гимны, в которых чередующиеся строки поются на мотив хорала: часть их до сих пор находится в хоровом репертуаре – свидетельство их непреходящей ценности и профессиональной практичности. Он редко пользовался старыми техниками, такими как канон. Его мотивы часто необычны и причудливы. Потомки сочли наиболее интересными его мотеты, особенно покаянные пьесы, а также скорбный тон сочинений, подобных позднему Реквиему 1605 года.

Географию странствий нашего следующего композитора можно проследить по вариациям его имени: он был Роландом де Лассусом во Франции, Орландо ди Лассо в Италии, Орландом Лассом в латинских сочинениях, и есть еще целый ряд вариантов написания.

Лассо восхитительный композитор. Есть что-то неподдельно человечное в том, как он говорит с нами о вере, любви и вине в широком спектре сочинений, предназначенных для певцов. Следить за аккуратно наслаивающимися голосами на строке «vos fugam capietis» в мотете для Великого поста «Tristis est anima mea» – одно из самых увлекательных занятий для певцов хора. Его мессы довольно консервативны по сравнению с сочинениями его современников, однако в них можно отыскать множество весьма эффектных решений при переработке секулярных образцов, таких как «Triste départ» Гомберта, а также при создании звуковых эффектов полихорового пения, как в случае масштабной, плотной сонорики «Bell’Amfitrit’altera». Однако в его наследии есть также мадригалы, предвосхищающие театральный маньеризм более позднего стиля musica reservata, подобно финалу «Che più d’un giorno», в котором после кажущегося завершения на минорном аккорде на слове moria («умирает») тенор скользит голосом вверх на мучительный полутон, внезапно меняя минорный аккорд на мажорный – а затем повторяет этот ход. В «Madonna sa l’amor» Лассо играет со словом lasso’ не только потому, что это его фамилия, но и оттого, что созвучные слоги сольмизации «ля-соль» дают музыкальную фразу из двух указанных нот. Также он сочинял французский шансон и немецкие Lieder, светские и религиозные. Стилистическая широта его безбрежна.

Жизнь его прошла на знакомом нам уже пространстве – как географическом, так и профессиональном. Лассо родился около 1530 года в Мадриде (здесь также родился Беншуа, а неподалеку умер приблизительно за десять лет до этого Жоскен). В возрасте 12 лет в Мантуе он поступил на службу к Ферранте Гонзага, и существует известная, хотя и явно апокрифическая история о том, что его несколько раз похищали из-за красоты его голоса, – поиск придворными музыкантами талантов к тому времени был распространенной европейской практикой. Работа в нескольких крупнейших итальянских городах (в том числе в Риме) привела его в середине 1550-х годов на север, и здесь он начал публиковать свою музыку. В 1556 году он поступил на службу к космополитичному и весьма музыкальному двору герцога Альбрехта V в Мюнхене, а затем, в 1563 году, бы назначен главой капеллы герцога: данное место он занимал до самой смерти, при этом много путешествуя, сочиняя, публикуя, встречаясь со множеством своих обеспеченных коллег, в том числе Андреа и Джованни Габриели, а также выступая на сцене, сочиняя трактаты и обучая контрапункту следующее поколение немецких композиторов.

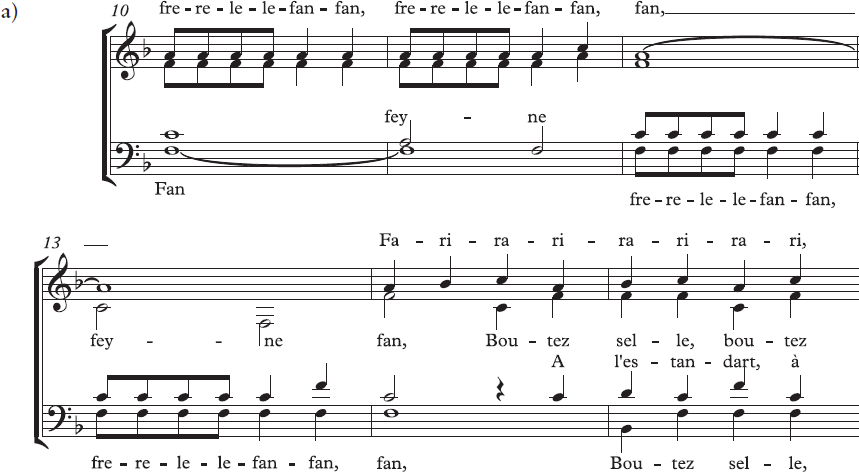

Техника пародийной мессы. Пассаж а) из шансона «Война» (La Guerre) французского композитора Клемана Жанекена, одной из многих песен, в которых удовольствие от пения достигается с помощью имитации звуков реальной жизни, в данном случае – сражения; b) это часть «Kyrie» из мессы испанского композитора второй половины XVI века Томаса Луиса де Виктории Missa Pro Victoria, куда вписано несколько музыкальных идей из шансона Жанекена, которые снабжены иным текстом и исполняются с заметно большей вокальной выразительностью: музыка преображается, служа новой задаче

При жизни Лассо очень уважали. Письма 1570-х годов демонстрируют доброе к нему расположение большого поклонника музыки герцога Вильгельма: эти отношения заметно выделяются на фоне обычного для того времени низкопоклонства. Он постоянно шутил на разных языках, подписываясь «Orlando Lasso col cor non basso», «Orlandissimo lassissimo, amorevolissimo», «secretaire publique, Orlando magnifique», безобидно посмеивался над друзьями-композиторами, такими как Хенрик Изак и Якоб Аркадельт, и рифмовал falsibordoni’ с macaroni. Среди его учеников были влиятельный композитор Иоганн Эккард и один из его мюнхенских мальчиков-певчих, Леонард Лехнер, позже ставший протестантом. Лассо умер в июне 1594 года, всего несколько недель спустя после смерти Палестрины. По обычаю, ставшему чрезвычайно распространенным позже, в XVII столетии, его пост в Мюнхене унаследовали по очереди оба его сына, а затем и внук. Сыновья способствовали укреплению его и без того высокой репутации, опубликовав в 1604-м подобающим образом названный «Magnum opus musicum», в котором содержались почти все из написанных им более чем пятисот мотетов: это была одна из первых целенаправленных попыток создать полное и авторитетное собрание сочинений композитора.

Жизнь и музыка Джованни Пьерлуиджи да Палестрины подводят итог музыкального Ренессанса. Он завершил тематический цикл стиля и манеры, выработанных в Северной Европе, которые все чаще подвигали своих величайших представителей перемещаться к их духовному центру в Риме.

В то же время он – воплощенный парадокс. Хотя Палестрина довел до совершенства то, что заслуженно стало именоваться «романским стилем», сделал он это в одиночку. Не существует более ни одного заметного римского (и даже итальянского) композитора конца XVI века. Его «школа» включала в себя только иностранцев.

Как и многие другие композиторы того времени, Палестрина стал известен потомкам под именем города, из которого он (почти наверняка) был родом. Палестрина – милый исторический городок, располагающийся между песчаных холмов и ароматных сосен приблизительно в 22 милях к востоку от Рима. Богатая римская традиция хорового пения, исполняемого хорошо обученными и щедро оплачиваемыми музыкантами, сопровождала Джованни Пьерлуиджи да Палестрину всю его жизнь.

Рожденный приблизительно в 1525 году, он, вероятно, мальчиком пел в римской церкви Санта-Мария-Маджоре, где его наставником вполне мог быть француз. Затем он получил работу органиста в соборе Палестрины. Он женился в 1547 году, стал отцом трех сыновей и в 1551 году вместе с бывшим епископом Палестрины, а ныне папой Юлием III вернулся в Рим в качестве главы капеллы Юлия (личного хора папы); его первая книга месс была напечатана здесь в 1544 году. В 1555-м он перешел в более публичную Сикстинскую капеллу на недолгую службу у папы Марцелла, был отстранен от службы третьим за год папой Павлом IV, так как был женат, но вскоре получил пост, прежде занимаемый Лассо, в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано. В 1560 году, после финансового скандала, он ушел, забрав с собой сына Родольфо, вновь заступил на пост в Санта-Мария-Маджоре, также служа у кардинала д’Эсте на его прекрасной вилле. В 1560-е годы его репутация была высокой повсеместно – хотя переговоры о получении им места императорского капельмейстера в Вене сорвались по причине его слишком больших запросов (должность получил де Монте). В 1571 году он вновь возглавил капеллу Юлия и оставался на этом посту до самой смерти. Между 1572 и 1581 годами от чумы умерли его жена, брат и два сына. Неудивительно поэтому, что он рассматривал идею рукоположения в священство, однако вместо этого в итоге женился на богатой вдове торговца мехом, которая помогла ему завершить амбициозную серию изумительно отпечатанных публикаций. Он умер в 1594 году, ни разу в жизни, судя по всему, не уехав далеко за пределы Рима.

Палестрина – один из двух или трех композиторов, чья музыка столь цельна, столь уверенно написана и столь безупречно отражает манеру своего времени, что его творчество было и остается непревзойденным образцом стиля и техники, равно как и неисчерпаемым источником изумительных прикладных сочинений для нужд богослужения. После неизбежного (весьма недолгого) периода забвения его музыки и пренебрежения ею всякий композитор более позднего времени изучал ее – и изучает до сих пор.

Отношение Палестрины к интеллектуальным и доктринальным тенденциям Контрреформации весьма любопытно и до конца не совсем понятно. Свидетельства в пользу того, что он упрощал свою музыку в соответствии с требованиями Тридентского собора, не вполне убедительны: его подход к написанию музыки на определенный текст и отношение к диссонансу всегда отличались естественностью и исключительным изяществом, однако это столь же было свойством его характера, сколь и результатом следования церковным указаниям. Абстрактная красота его мессы, как и немыслимая простота его второго «Agnus Dei» из Missa brevis куда больше соответствовали его темпераменту, нежели более грубые эмоции, часто выражаемые в музыке Бёрда и Виктории.

Когда пробил час XVI столетия и его сменило XVII, спустя несколько лет после смерти Палестрины его стиль превратился в stile antico: застывший как на витрине, косный и извлекаемый на свет лишь тогда, когда композитору нужно было показать что-то безошибочно древнее; подобное положение дел сохранялось вплоть до XIX века, например в намеренно архаичной, приправленной викторианской сентиментальностью церковной музыке Оксфордского и Цецилианского движений.

Фортуна вновь повернула свое колесо.

Назад: Музыка: лады, контрапункт, диссонанс, форма

Дальше: 5 Реформация