Книга: История магии. От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства

Назад: Шаман: реконструкция

Дальше: Богатая магическая экология степи

Предыстория магии в степи

В археологии магии мы «отсоединим» слои культур, возникших в степи более 6000 лет назад, когда люди распространились по ней и образовали связи между отдельными областями. Последующее изложение разделится на несколько этапов, которые не являются четко определенными историческими периодами, но служат средством организации свидетельств, которые нам известны.

Первый этап – расселение и степные связи

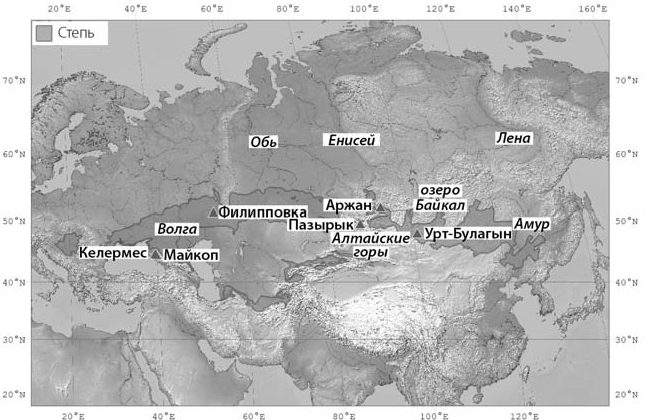

В восточной степи со времен палеолита существовали древние популяции. Наша история начинается около 3500 года до н. э., когда люди перемещались по степи с запада на восток (рис. 5.2), но, возможно, также с притоком населения из растущих неолитических групп Китая на юг (табл. 5.1). Это и создало более полный и взаимосвязанный человеческий ландшафт, в котором решающую роль играл анимизм.

Рисунок 5.2. Карта степи с затененными центральными пастбищами и основными участками, упомянутыми в тексте.

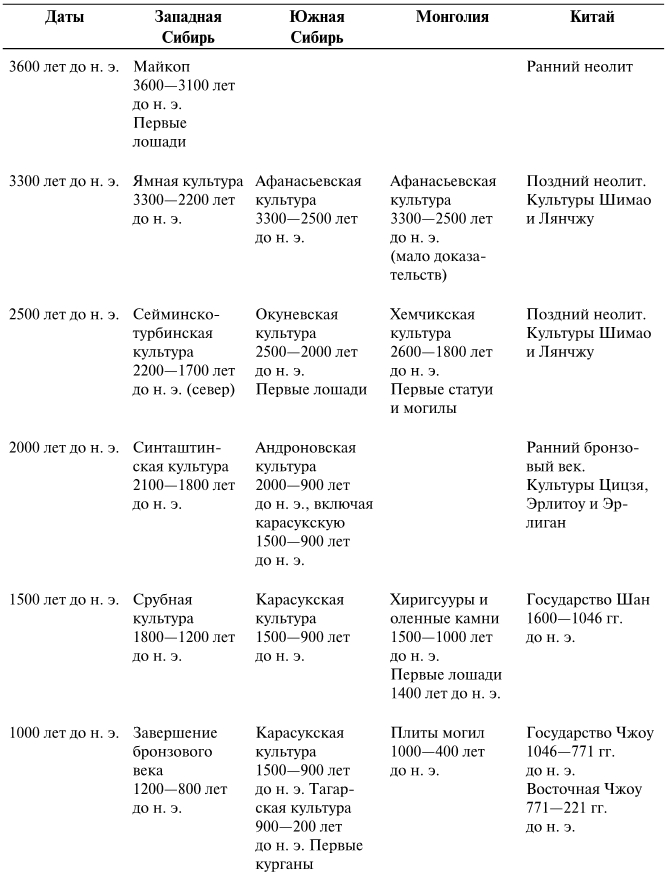

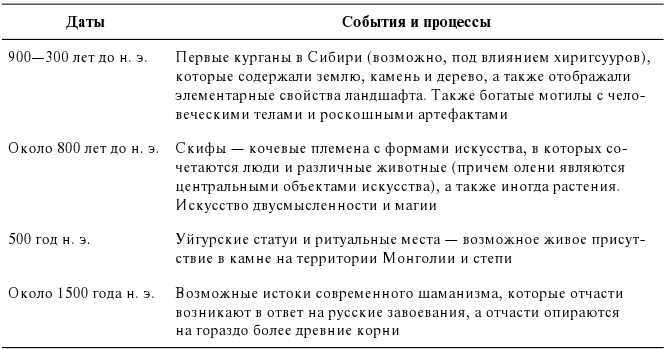

Таблица 5.1Некоторые основные культуры, даты и события в степи. Обратите внимание – определенные даты культур перекрываются, поскольку встречаются в разных регионах, но также и из-за неопределенности в датах. Некоторые соображения по истории магии приведены в табл. 5.2

Мы можем думать о степи как об истории анимизма, который является не только какой-то одной вещью, а сразу многими, поскольку люди различными способами исследуют отношения с ландшафтом, растениями и животными. Анимизм – полезное слово, если использовать его аккуратно. Это довольно общее слово (как религия или наука), однако оно может быть понято лишь в определенных культурных контекстах или исторических обстоятельствах (как религия или наука). Анимизм не примитивен ни в том смысле, что он является логическим предшественником многого, ни потому что в него верят люди, чьи общества еще не развились, что бы это ни означало. Анимизм лучше всего рассматривать не как внутренний статус, не как состояние веры, а как способ действия, создающий отношения между видами. Во время изучения таких отношений может оказаться, что все вещи, живые и неживые, рассматриваются как личности. Многие группы людей действительно верят, что все вещи являются людьми и, следовательно, имеют индивидуальность, даже если могут обрести обличье скалы, тапира или Солнца. Некоторые сибирские охотники, как упоминалось в главе 1, считают, что охота срабатывает из-за сексуального влечения между охотником и добычей, которое заставляет добычу предлагать себя охотнику. Представители народа оджибве в Северной Америке делают лингвистическое различие между одушевленными и неодушевленными существительными, и для них камни попадают в категорию одушевленных. Камни способны двигаться самостоятельно и следовать какой-либо форме намерений скалы.

Анимизм приносит пользу тем, что указывает на множество культур, распространявших далеко и широко идею человеческого бытия. Анимизм, как и любой другой термин, нуждается в немедленной квалификации и конкретизации. Сказать, что группа является анимистической – значит, предложить лишь начало описания, а не его исчерпывающую характеристику. На следующих страницах мы встретим множество людей, которых можно назвать анимистами: от охотников ледникового периода до людей, живущих в тропических лесах Амазонки, или язычников на Западе, все они своеобразно выступают против механической Вселенной. Все они анимисты, и каждая из групп является анимистами по-своему.

Одним из важнейших отношений в степи были отношения между людьми и лошадьми. Человеческая история тесно переплетена с историей лошади, которая сама по себе непростая. Лошадь впервые одомашнили около 3500 года до н. э. в ботайской культуре на севере Казахстана и на юге России. Лошади стали важны для верховой езды, тяги, пищи и ритуалов. Эти факторы важности сохраняются за лошадьми и сегодня в таких местах, как Казахстан и Монголия. Когда неолитические культуры уступили место культурам, работающим с металлом, лошадь распространилась на запад и восток. Это же произошло с бронзой, пшеницей и ячменем, пришедшим с запада, а также с просом, одомашненным в Китае, пришедшим с востока. На востоке наблюдался переменный приток лошадей. Анализ костей из археологических памятников показывает, что к 3500 году до н. э. лошади достигли Восточного Казахстана, а через тысячу лет оказались в Южной Сибири, в Минусинской котловине и на Алтае. Возможно, эти животные дошли до Монголии около 1400 года до н. э. Некоторые группы, по всей видимости, имели довольно большое количество лошадей. В других местах и областях гораздо чаще встречаются кости овец, коз и коров. Такая переменчивость численности животных является частью обширной мозаики культурных форм, которые обнаружены в Казахстане, Южной Сибири и Монголии, а также характеризуются различными типами наскальных рисунков, жилищ, керамики и развивающейся металлической культуры.

В так называемой синташтинской культуре на восточном склоне Урала была изобретена колесница – быстрый и легкий двухколесный транспорт, который резко отличался от больших и громоздких повозок неолита, в которые запрягали скот. Колесница быстро распространилась от места своего происхождения на Урале, достигнув городских групп в Месопотамии, Египте и Средиземноморье через несколько сотен лет, а затем нашла путь в Китай, где колесницы производились в большом количестве и изящно покрывались лаком. Еще на Урале, в синташтинской фазе, наблюдаются драматические захоронения колесниц, часто сопровождавшиеся большим количеством лошадей, что указывает как на ритуальную важность лошадей, так и на то, что их разводили в большом количестве, чтобы часто приносить в жертву. Люди играли важную роль в переговорах, которые затрагивали решающие вопросы жизни и смерти.

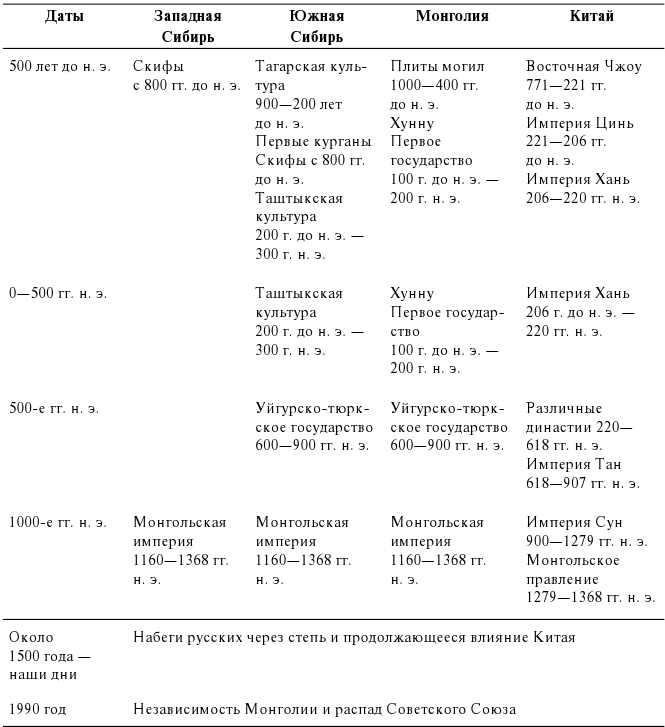

Таблица 5.2

Краткая история магии в степи

Материалы и животные, скорее всего, не были отделены от людей так, как мы могли бы себе представить. Искусство – важный показатель взаимоотношений. Так называемое «животное искусство» также имеет глубокие корни. Оно включает в себя изображения целого ряда хищных животных и восходит к раннему бронзовому веку майкопской культуры на Северном Кавказе, около 3600 года до н. э. Именно там крайне богато обставленные могилы могли вмещать колесованную керамику, ляпис-лазурь из Афганистана, бирюзу из Таджикистана, сердолик из Индии, небольшие золотые и серебряные статуэтки быков, которые использовались для поддержания погребального навеса, а также серебряные сосуды с выгравированными на поверхности онаграми (азиатскими дикими ослами), козерогами, хищниками и деревьями. Изображенные животные фигурировали и в более позднем искусстве, указывая на их важные и долгосрочные отношения с людьми. Некоторые из свирепых животных напоминают нам о Гёбекли-Тепе: здесь, конечно, нет никакой исторической связи, но, быть может, сказывается постоянное увлечение властью и опасностью.

Яркая форма искусства встречается в окуневской культуре между 2500 и 2000 годами до н. э. в Минусинской котловине и в соседних районах Южной Сибири, связанных с Байкальским регионом. Археологические находки окуневского периода показывают совмещение охоты и рыболовства с выпасом крупного рогатого скота, овец и коз (но лошадей было не так много). На стоянках также производились украшенная керамика и мелкие изделия из меди и бронзы в виде листовидных ножей и рыболовных крючков. Окуневские группы хоронили умерших в маленьких прямоугольных выложенных камнем гробах, окруженных невысокими каменными сооружениями. Искусство окуневской культуры оставлено выгравированным на скалах, на внутренней стороне могильных плит. Изображения также были окрашены в красный и черный цвета. Кроме того, они размещались на стоячих камнях, обозначающих степь, предположительно в важных местах для этих полукочевых групп. Безусловно, наиболее поразительные аспекты их жизни – резные стоячие камни, которые сегодня можно увидеть в музеях Минусинска и Абакана. В музеях камни выглядят как пленники, которых вывезли из широкой степи и изолировали.

Рисунок 5.3. Стоячий камень, который можно отнести к окуневской культуре, извлеченный из поселения Анхаков в Хакасии. На этом камне изображена человекоподобная фигура, голова которой окружена лучами. Тело украшают змееподобные усики и круговые мотивы. Второе, меньшее лицо (также характерное для окуневской культуры) добавлено рядом с левым плечом фигуры.

Центральным элементом этих изображений всегда является человеческое лицо или тело, смешанное с множеством других мотивов – например, это лучи, которые, скорее всего, указывают на связь между человеческой головой и Солнцем (рис. 5.3). Кроме того, там встречаются отображения других видов животных и, возможно, растений, змей и иногда разных страшных хищников. В этом камне человек (вероятно, беременная женщина) и хищник существуют в безупречной двусмысленности, поэтому то, что может выглядеть как человеческие соски спереди, становится глазами хищника сбоку. Такое слияние видов, как мы увидим, предвосхищает более поздние формы искусства, например, скифского. Мы, конечно, не можем знать, что представляют собой эти предметы, но они взаимодействуют с качествами животных, людей и, возможно, небесных тел вроде Солнца и Луны (рис. 5.4). Фигуративные и одушевленные элементы резьбы могут показаться нам контрастирующими с твердой пассивностью камня, из которого они вырезаны. Впрочем, это было не всегда так для людей, которые вырезали и рассматривали их. Камень мог быть одушевленным и подвижным, его постоянство характеризовало степь, но также не исключено, что у него были собственные намерения и действия. Такие камни могли являться не пассивными изображениями божеств и людей, а скорее их воплощениями, могущественными и опасными сами по себе. Существуют также указания на то, что со временем в это искусство добавлялось больше мотивов. Это подразумевало регулярный возврат людей к камню для совершения подношений, проведения церемоний и оказания дополнительных знаков внимания. Для кочевых людей такие духовные камни были решающей маркировкой на протяжении огромных открытых ландшафтов.

Второй этап – создание обширных связей

Трудно представить, что мы могли бы поставить себя на место групп позднего бронзового века, живущих в степи. Лето и зима представляли собой два разных мира. Теплые месяцы вполне можно было провести в седле, бродя по огромным пастбищам, преследовать овец и коз, иногда встречать другие человеческие группы и останавливаться у стоячих камней и памятников – элементов священного ландшафта со своими опасностями и возможностями. Обильные снегопады и суровые зимние холода, вероятно, ограничивали передвижение, и люди жили почти оседло в относительно защищенных лагерях. Составить карту и ориентироваться в степи было непросто не только с точки зрения пространства, как мы его воспринимаем сегодня, но и с точки зрения необходимости воспринимать одушевленные, населенные духами пространства, которая, вероятно, существовала в бронзовом веке. Люди начинают по-новому маркировать пространство. Наиболее очевидными его признаками служат новые монументальные комплексы для связи с умершими, а также для изучение отношений между людьми и лошадьми. Подвижность новой эпохи означала, что группы чаще соединяются и это приводит к возникновению потоков идей, артефактов, людей и животных. Союзы и сражения создавали ландшафт взаимной зависимости и опасности, в котором мертвые и живые, казалось, смешивались.

Рисунок 5.4. Один из наиболее сложных резных камней окуневского периода, обнаруженный в озере Белое, Хакасия. Центральная человеческая фигура увенчана сложным головным убором, который включает более абстрактные человеческие лица. Живот превращается в голову хищника, который, кажется, поглощает нижнюю половину камня. Концентрический круговой мотив на боку фигуры с четырьмя выступами является общей чертой всего окуневского искусства и находит отражение в планировке современных гробниц. Камень также покрыт множеством округлых углублений или чашеобразных следов. Они были сделаны уже после завершения оригинальной резьбы и являются частью долгой истории человеческих посещений и повторного использования.

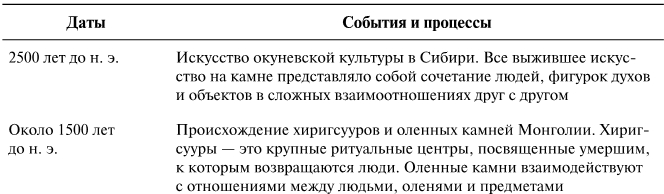

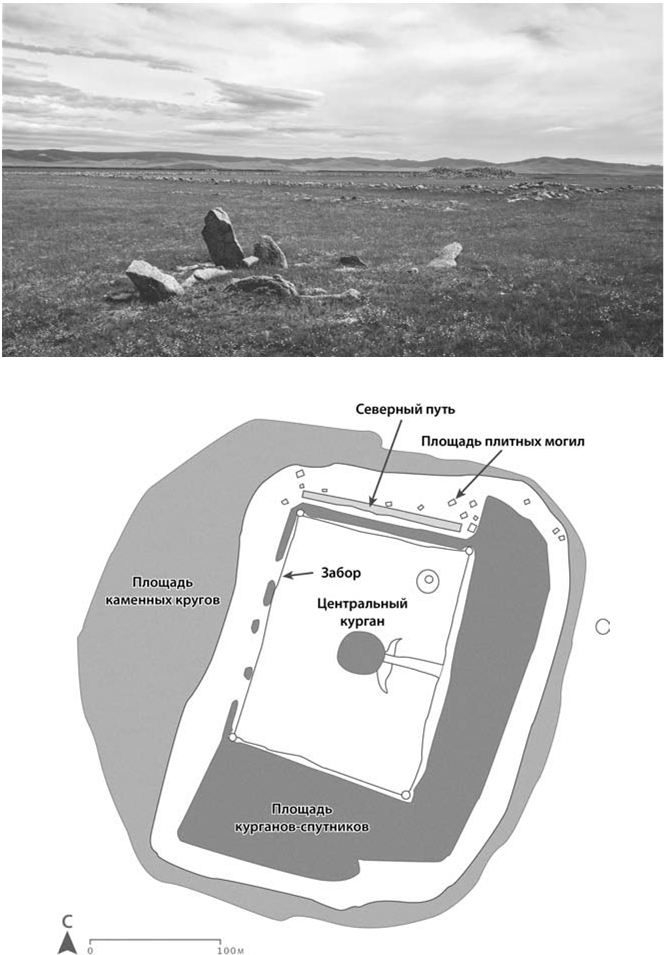

Примерно с 1500 года до н. э. в Западной и Центральной Монголии возникает новый сложный тип памятника с центральным курганом и круглой или прямоугольной каменной оградой вокруг него, а также со многими небольшими внешними курганами. Они известны под названием «хиригсууры». В долине реки Хануй, на севере Центральной Монголии, находится один из крупнейших хиригсууров, Урт-Булагын (рис. 5.5). Его центральная площадь была сформирована из одной линии камней, окружающих квадрат, а он, в свою очередь, протянулся на 400 метров по каждой из сторон, в каждом его углу было построено по кургану. В центре этого хиригсуура находился пятиметровый центральный курган. Еще большее впечатление производят 1700 курганов‐спутников, сосредоточенных на восточной и южной его сторонах; строительство этих курганов могло распространиться за несколько сотен лет от центра хиригсуура. До сих пор раскопаны только семь спутников, и в каждом из них найдены останки лошадей в виде черепов и верхних позвонков шеи, однако там не нашлось никаких артефактов. Обнаружились и другие особенности, например, возможная тропа, выложенная большими лежачими камнями и так называемыми плитными могилами. Некоторые могилы содержали смесь человеческих и животных костей, некоторые – просто животных, а другие вообще были пустыми. Вполне вероятно, что одна группа не создала бы самостоятельно большого хиригсуура. Скорее здесь был задействован труд различных кланов, которые объединились вокруг этой задачи. Хиригсуур помог определить и укрепить эту большую группу. Создавая памятник, большая группа закрепляла себя в пространстве.

Такой памятник требовал долгого и скоординированного труда. В целом подсчитано, что в строительстве Урт-Булагына было использовано полмиллиона камней. По всей Монголии и в Южной Сибири обнаружено несколько тысяч хиригсууров. Они олицетворяют огромный человеческий труд и построены, вероятно, в период с 1500 по 700 год до н. э. Такие усилия не были бы предприняты, если бы этот монументальный пейзаж не удовлетворял важные потребности людей.

Рисунок 5.5. Фотография и план хиригсуура Урт-Булагын. На фотографии изображены центральный курган, ограждение и несколько окружающих его курганов‐спутников.

Многие хиригсууры имели ориентацию от севера к западу, то есть они были ориентированы на небесное тело, а не на особенности местного ландшафта. Вполне вероятно, что лошадей приносили в жертву поздней осенью в качестве подношения восходящему Солнцу. Не исключено, что у каждого такого памятника была долгая и изменчивая история, они могли использоваться в любое время для различных магических и ритуальных практик. Сами практики менялись с течением времени. Именно магические обряды лежали в основе организации пространства и времени в Монголии позднего бронзового века.

Отображение времени и пространства подкреплялось ритуалом, в котором, вероятно, пределы людей и двух их близких компаньонов, оленей и лошадей, смешались и слились. Разнообразие ритуальных действий у хиригсууров указывает на отсутствие общего контроля над ритуалом.

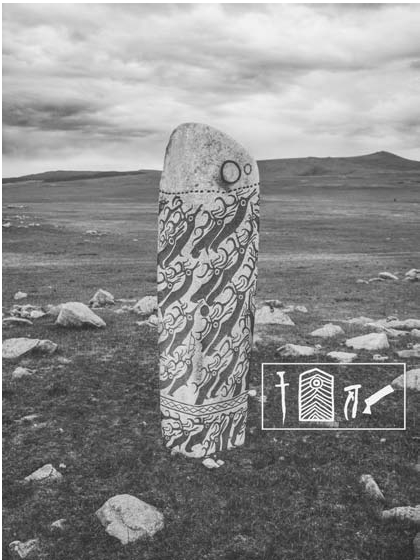

Чуть позже, примерно в 1200 году до н. э., появляются известные ученым украшенные камни, известные как оленные (рис. 5.6). Эти резные камни были высотой до 2,5 метра, на их верху изображались круглые символы, олицетворяющие собой серьги. Под ними изображались стилизованные олени, иногда с птичьими клювами, вырезанными под углом к камню, их ноги и рога обращены назад, часто подвернуты. Линия, вероятно, представляет собой пояс, с которого свисают топоры, кинжалы, ножи, мечи и боевые кирки. Изображения оленей могли представлять собой татуированные человеческие тела, а люди были покрыты узорами с изображениями оленей. Тесная связь между людьми и оленями очевидна, но также существовала она между людьми и скалами, как мы впервые увидели в окуневской культуре. Несомненно, оленные камни представляют важный этап в развитии так называемого «звериного искусства», которое в изобилии встречается у скифов примерно с 800 года до н. э.

Количество лошадей и сложное отображение времени и пространства через строительство хиригсууров указывают на то, что примерно с 1400 года до н. э. мы наблюдаем появление конных скотоводов степи. Новые найденные формы конного снаряжения, датируемые примерно 1000 годом до н. э., например, поворотное удило, которое позволяет лучше контролировать движения лошади, подтверждают этот вывод. В отличие от городских жителей, всегда находившихся рядом со своими соседями, жизнь постоянно перемещавшихся людей характеризовалась как отсутствием, так и присутствием окружающих, поэтому было жизненно важно, когда, где и как собиралась вместе большая группа людей.

Рисунок 5.6. Вид одного из двадцати трех оленных камней в комплексе Жаргалантын-Ам в долине Хануй в Монголии. Эти камни являются изображениями человеческих фигур, хотя с первого взгляда это и непонятно. Обычно безликие, они обретают индивидуальность благодаря украшениям и артефактам. Круг в верхней части камня представляет собой серьгу, ниже – ожерелье из бисера, а вокруг нижней части камня – узорчатый пояс. Выше и ниже пояса нарисованные различные артефакты, как бы подвешенные к поясу или удерживаемые в невидимых руках – см. элементы справа от изображения. По всей остальной поверхности камня изображены стилизованные олени, благодаря им камни и получили свое название. Эти изображения интерпретируются по-разному – как украшенная одежда, татуировки или нечто более эзотерическое, а именно как представление о статусе индивида в обществе.

Хиригсууры позволяли планировать и осуществлять регулярные перемещения. Люди также имели дело с выдающимися смертями и рождениями. Хиригсууры могли быть построены на маршрутах, пересекающих ландшафт, и отмечали важнейшие пути передвижения по степи. С годами у них накапливалась долгая и сложная история, когда народы возвращались, строили новые курганы-спутники и приносили в жертву новых лошадей. Курганы-спутники и залежи, отмеченные ими, создавались в течение нескольких столетий и отображали историю народа.

Третий этап – взаимосвязанная степь

После 800 года до н. э. хиригсууры вышли из употребления, и наше внимание переносится на север от Монголии, к сибирской республике Тува, где нашли два больших, впечатляющих кургана. Оба они дают нам беспрецедентное представление о народе, который мы называем скифами. Ученых поражает обилие погребальных предметов в захоронениях, а также разнообразие человеческих и духовных отношений. Эти находки представляют собой значимую часть мировой археологии, но только сейчас становятся известными миру за пределами России.

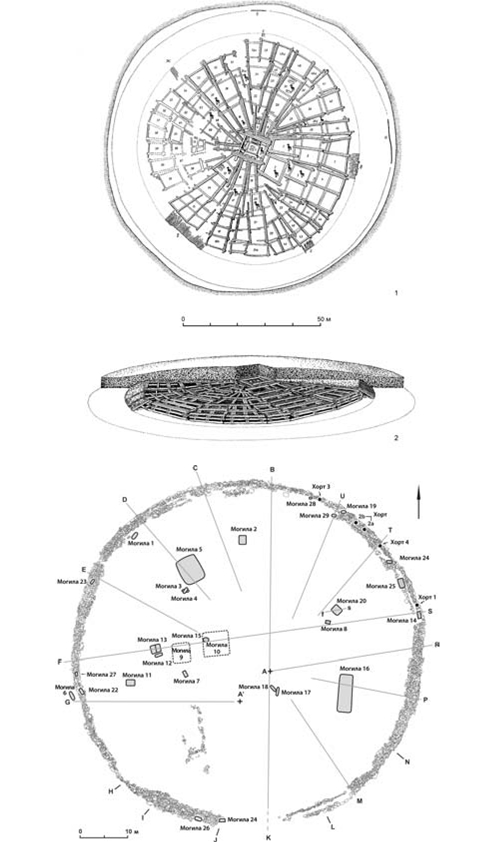

На высоком плато, которое прорезано рекой Уюк, впадающей в Енисей, и окаймлено Саянскими горами, расположен ряд древних курганов, построенных из земли, камня и дерева для размещения умерших членов общины, как людей, так и животных. Примерно в 800 году до н. э. местная группа организовалась ради большой задачи: строительства низкого круглого кургана, первоначально сложенного из сухого камня – около 120 метров в поперечнике и в конечном итоге 4 метра в высоту. Этот курган теперь известен как Аржаан‐1. В каменном обрамлении располагается уникальная конструкция из сглаженных лиственничных бревен, которые уложены линиями, расходящимися от центра кургана, а затем их пересекают линии, концентрические относительно края кургана и образующие семьдесят камер (рис. 5.7, вверху). В середине кургана находится квадратное деревянное сооружение с гробами вместимостью до 15 человек. Они сильно повреждены из-за грабежей. В камерах вокруг центрального захоронения покоятся 160 лошадей – значительное и ценное стадо. Еще один образец каменного искусства – это более чем 300 округлых камней, примерно 3 метра в поперечнике, расположенных в форме полумесяца к востоку от кургана.

Разграбление кургана говорит о том, что мы знаем удручающе мало о первоначально захороненных там сокровищах. Кое-что удалось найти: это были ранние ткани и стеклянные бусины, а также бронзовые конские доспехи и ранние образцы скифского звериного стиля, например большая бронзовая бляха свернувшегося хищника, предположительно конский нагрудник и пять бронзовых наверший в виде горного барана, которые могли украшать колесницу. Олени в золоте или бронзе были стилистическими потомками тех, что можно увидеть на оленных камнях, и действительно, два оленных камня вновь используются в этом памятнике. Важным являлось не только происхождение предметов, но и их расположение. География подношений внутри кургана сочеталась с более широкой географией связей народа. В северных деревянных палатах хранились предметы из Восточного Казахстана, Алтая и Минусинска (все эти регионы западнее и севернее данного места), а в южных палатах – предметы из Тувы и Монголии на юге. Курган и его содержимое представляли собой синтез региональных связей, в которых были важны и человеческие связи, и направления, откуда приходили вещи, которые могли иметь космологическое значение.

Самый наглядный пример больших, сложных круглых сооружений, вмещавших людей и лошадей, находится в хиригсуурах Монголии. Аржаан‐1 (рис. 5.7, вверху), построенный незадолго до 800 года до н. э., совпадает по времени с концом хиригсуурской традиции, около 700 года до н. э. Артефакты, которые перемещались между двумя регионами, показывают, что один регион знал о другом. Влияние Монголии на древний народ Тувы было не только в строительстве, но и в космологической системе, которую помогли разработать такие памятники. Аржаан‐1 не идентичен ни одному хиригсууру, а те и так сильно различались. Новшества заключались в строительстве деревянных камер, а также в покрытии всего кургана землей для создания низкой платформы. Сооружение в земле, вероятно, в виде срезанных травяных дерновин, стало основой для строительства курганов по всей Центральной Азии с тех пор, когда курганы стали возводиться, чаще всего в круглых формах, но иногда и в виде пирамид. Мы вернемся к возможному значению всего этого после рассмотрения дальнейших экстраординарных находок, сделанных в Аржаане‐2.

Рисунок 5.7. Планы курганов Аржаан‐1 (вверху) и Аржаан‐2 (внизу). Они названы в честь современного села Аржаан. На планах показана конструкция Аржаана‐1 с рядом деревянных камер (и некоторыми схематичными конскими захоронениями) вокруг центральной могилы. Аржаан‐2 не имеет деревянной конструкции, но в нем были могилы, уложенные в ямы, а затем выложенные деревом в позициях, указанных на плане. Линии, отмеченные буквами, являются археологическими разрезами, которые показывают стратиграфию кургана.

Курган Аржаан‐2 (рис. 5.7, внизу) находится на противоположном конце линии курганов от Аржаана‐1, и эта линия могла быть построена последовательно. Возведение Аржаана‐2 примерно в 620 году до н. э. может обозначать конец определенной последовательности действий, которые проводились членами одного клана в течение двух сотен лет. Аржаан‐1 раскопали в 70‐х годах XX века, а Аржаан‐2 исследовали в 2000–2004 годах совместной российско-германской группой во главе с Константином Чугуновым из Эрмитажа и Х. Парцингером, в то время работавшим в Немецком археологическом институте. Аржаан‐2 – невысокий, высотой два метра, курган, который представляет собой платформу из каменных плит, покрытых толстым слоем глины. Внешняя окружность представляет собой каменную стену. На ее восточной стороне было найдено до пятнадцати плит с наскальными рисунками. Первоначально они были высечены на поверхности скалы, на некотором расстоянии от кургана, примерно в то же время, когда был построен Аржаан‐1, если не чуть раньше. Эти рисунки вырезали на скале и включили в этот новый памятник в уверенности, что их первыми увидели бы посетители с востока. Вместе с оленями и их замысловатыми рогами, напоминающими резьбу на оленных камнях, были изображены также бактрийские верблюды. Их одомашнили где-то в Центральной Азии около 2500 года до н. э. Бактрианские верблюды стали важными вьючными животными, способными преодолевать холодные и засушливые районы, а также важными источниками мяса и молока. Из-за разнообразия их использования они быстро распространились на многие столетия, а также остаются важной частью жизни многих людей и сегодня. На следующей плите изображены колесница и лошади. Колесница могла использоваться как в ритуальных, так и в военных целях.

В Аржаане‐2 главная гробница не была разграблена, поэтому дает представление о диапазоне артефактов, размещавшихся в гробницах, большинству из которых повезло меньше. Главная могила (обозначенная как могила 5 на рис. 5.7 (внизу) и показанная на рис. 5.8) лежала в прямоугольной яме, вырытой в почве под курганом, и была облицована внутренними и внешними деревянными камерами. Внутреннюю камеру покрывал войлок на стенах и на полу. Анализ древесины лиственницы этой камеры показывает, что деревьям было от 90 до 120 лет, когда их срубили. Кроме того, рубка происходила осенью или зимой. В центре камеры лежало тело мужчины лет сорока-пятидесяти и женщины лет на пятнадцать моложе. Маловероятно, что они оба умерли в одно и то же время от естественных причин: один вполне мог быть намеренно убит для сопровождения другого.

Мужчина и женщина были покрыты золотом, причем нашли около 5600 золотых изделий (общий внешний вид этих людей приведен на рис. 5.9). Мужчина носил высокую шляпу с золотым оленем наверху и золотыми лошадьми внизу. Также была обнаружена золотая булавка с головой овцы, но неясно, куда ее прикрепляли. На шее мужчина носил золотое кольцо с прямоугольной передней частью, покрытой изображениями хищников. Остальная часть была сплошь покрыта изображениями животных, включая кабанов, верблюдов, оленей, хищников семейства кошачьих, коз и лошадей. Около 2600 аппликаций барса, отлитых из листового золота, были пришиты к внешней поверхности плаща мужчины. Все эти аппликации сделаны вручную. У мужчины был небольшой хлыст, деревянную рукоятку которого покрывало золото. На поясе с золотыми украшениями у мужчины висел железный кинжал, инкрустированный золотом, на нем были изображены как животные, так и спиральные орнаменты, в дополнение к нему крепились два изогнутых железных кольцевых ножа с золотой инкрустацией. Со стены гробницы свисал (впрочем, он, вероятно, тоже свисал бы с пояса) заостренный железный боевой топор со спиральными фигурами, инкрустированными золотом. Рядом стоял так называемый горитос, или колчан, который был украшен золотой рыбьей чешуей и содержал железные стрелы с золотой инкрустацией в виде птиц и других существ. К луку крепились экстравагантные золотые оленьи рога, а также золотое пламя. Самым удивительным было то, что в брюки мужчины вшили тысячи маленьких золотых бусин, создающих впечатление, что сами эти брюки сделаны из золота. Последнее и, конечно же, не менее важное: его ботинки тоже были покрыты золотыми бусинами. Рядом с телом лежали два бронзовых зеркала с золотыми накладками поверх кожаных ремней. Опись всего этого золота – сложный процесс. Русско-немецкая команда, проводившая раскопки в Аржаане‐2, рассказывала, какие послышались удивленные вздохи, когда ученые впервые обнаружили погребальную камеру.

Рисунок 5.8. Тела мужчины и женщины вместе с их могильным имуществом в могиле 5, курган Аржаан‐2.

Женщина была украшена чуть скромнее, но все же с большой тщательностью. На ней красовалась высокая, давно истлевшая шляпа, которую археологи реконструировали, с двумя длинными иглами спереди; одну часть шляпы украшал олень с длинными рогами наверху и животным фризом по краю; другую – маленькая чаша наверху с крылатым орнаментом. Обе фигуры крепились с помощью золотой ленты. Под ними, на лбу, виднелись стилизованные рога, пара позолоченных лошадей и маленький хищник, выгравированный на золотом листе. На шее у женщины висело массивное золотое кольцо с бегущим фризом из животных, удерживаемое сзади двумя золотыми цепочками. Две золотые серьги имели тонкую грануляцию (крошечные бусинки золота припаяны к корпусу сережек). Ее плащ также был покрыт золотыми хищниками, оттиснутыми из золота. На левом запястье красовался браслет из плетеной золотой проволоки. На поясе у женщины висел инкрустированный золотом железный кинжал со спиральными украшениями посередине клинка, увенчанный кошками и другими животными. Женщина носила две золотые подвязки на ногах и туфли, расшитые золотыми бусами. Рядом с ней был небольшой золотой сосуд с выгравированными животными, а также деревянная чаша с ручкой, покрытой золотом, в форме ноги животного. Наконец, у женщины было бронзовое зеркало с позолоченным кожаным ремешком.

Рисунок 5.9. Реконструкция мужчины и женщины из Аржаана‐2 и их золотые украшения.

Были найдены и другие тела: мужчины с восточной стороны могилы и женщины с северо-западной. Там есть явные признаки насильственной смерти, вызванной смертельными ударами по голове боевыми топорами или дубинками. Головному убору лошади придавалось свое, особое погребение, а также ряд из четырнадцати взнузданных лошадей из разных табунов, как показал генетический анализ. Вокруг кургана находились до 200 небольших каменных кругов, содержащих обожженные кости и предметы, в узоре, опять-таки напоминающем хиригсууры. Предметы и лошадей хоронили так же, как и людей. В окрестностях Аржаана также есть некоторое количество оленных камней.

На примере описанных выше тел можно судить о большом разнообразии отношений с металлами, тканями и с целым рядом животных. Ни один из этих элементов не был статичным. Один вид животных превращался в другой в спектре преобразующей магии. Не только в них самих люди взаимодействовали в своем понимании мира. В смерти взаимодействие начинается с кургана. Глина, дерн, камень и дерево, из которых состоял курган, имели различное происхождение. Мы видели, что плиты более древнего наскального искусства вырезались из скал и были включены в число внешних бордюрных камней Аржаана‐2, но есть указания и на то, что часть глины поступила из местных озер, расположенных на некотором расстоянии от кургана, хотя были и более близкие источники глины с теми же физическими свойствами. Каждый курган мог представлять собой сжатую карту природного ландшафта. Возможно, цель была в том, чтобы сконцентрировать духовно заряженные детали ландшафта в одном месте. Тем самым курганы фокусировали духовные энергии, которые иначе были бы рассеяны по всей земле. Разыгрывались специфические «вариации на тему». Два аржаанских кургана очень схожи между собой благодаря круглой форме, невысокой насыпи, использованию бордюрных камней и прочим признакам, но каждый из этих признаков отличается от всех остальных, как новая симфония отличается от предыдущего произведения одного и того же композитора.

Курганы требовали много скоординированного труда, размышлений и планирования. Люди работали большими группами, но не действовали по шаблонам, а разрабатывали особенности, характерные для истории группы в конкретный момент времени. Там были погребены люди и лошади, но вместе с ними хранились также типы и истории артефактов, помещенных в могилу. Погребальный курган и его содержимое можно рассматривать как исследование взаимоотношений группы и своеобразные эксперименты в том, какое значение все эти объекты имели в формировании жизни данной группы. Материалы приходили издалека и со всех сторон: от индийского шелка экзотического происхождения или янтаря до шерсти, шкур или дерева, скорее всего, местного происхождения. Великое мастерство проявлялось и в искусном изготовлении золотых кинжалов или бронзовых топоров. Из-за наших представлений о смерти как о конце человеческой деятельности мы предположили, что оружие в могилах использовалось людьми при жизни, а после смерти применялось пассивно, но бой также могли ожидать и в духовном мире. Смерть трансформирует состояние человека, а не прекращает его существование. Акцент на трансформации, безусловно, виден в искусстве изображения животных, где оленьи рога становятся клювами птиц. Так, хищники едят оленей, переваривая силу другого вида, поэтому они становятся их частью.

Магические практики трансформации объединили многие силы мира в одном месте ландшафта. Линия курганов у Аржаана, которая, возможно, указывала на линию родства, более 2500 лет была важной отметкой в долине Уюк для кочевых народов.

К югу от аржаанских погребений в Туве находится плато Укок. Оно расположено в основном в России, но граничит с современными Монголией, Китаем и Казахстаном. Луга плато Укок находятся на высоте более 2000 метров и в наши дни являются домом для местных видов фауны, таких как снежный барс, горный баран архар, степной орел и черный аист. Бо́льшую часть года земля здесь замерзает. В короткие летние месяцы она оттаивает, по поверхности ее текут потоки воды.

Холод – ключ к сохранению древних останков. Застывшие гробницы пазырыкской культуры открывают нам волшебный мир прошлого, полный глубинной сложности. Нынешнее пазырыкское село лежит в небольшой долине у реки Большой Улаган, оно дало свое название могилам, которые впервые раскопал в 1920–1940‐х годах советский археолог Сергей Руденко. Руденко обнаружил пять больших курганов, содержащих деревянные камеры, в которых были размещены бревенчатые гробы. В каждом из них находились мужчина и женщина с целым рядом артефактов. Земля в любом случае замерзает бо́льшую часть года, но наличие насыпей над гробницами обеспечивало дополнительную изоляцию, в результате чего лед в гробницах не таял. Естественно, при такой технологии сохранялись органические материалы, которые, как мы знаем, люди прошлого использовали повсюду, но которые редко доживают до наших дней. В пазырыкских гробницах мы видим, что деревянные камеры были выложены простым и узорчатым войлоком. Хотя большинство могил давно было разграблено, уцелевшее после воров и холодов до сих пор выглядело впечатляюще: войлок, текстиль, мех и даже человеческая кожа. Некоторые гробницы до сих пор были целы. Лошадей и их снаряжение помещали в погребальные ямы рядом с человеческими гробницами. Лишь короткий промежуток времени отделил пазырыкские гробницы, построенные примерно между 500 и 220 годами до н. э., от относительно короткого шквала погребальной деятельности, оставившего после себя долгосрочные и удивительные результаты.

Дальнейшие находки были обнаружены в гробницах, раскопанных учеными из Новосибирска. В период с 1990 по 1993 год Наталья Полосьмак обнаружила захоронение молодой женщины, которой едва исполнилось тридцать лет, в могиле Ак-Алаха‐3 на плато Укок. Известная теперь как «принцесса Укок», эта женщина была похоронена около 500 года до н. э. Она страдала от целого ряда заболеваний: остеомиелит в молодости, рак груди в последние несколько лет жизни. Еще эта женщина сильно сломала правую руку, возможно, упав с лошади. Химический анализ обнаружил следы конопли в ее волосах, которую она могла вдыхать как обезболивающее, но не исключено, что также и для достижения измененного состояния своего сознания. Вполне вероятно, что женщина умерла на некотором расстоянии от места, где была похоронена. Ее тело мумифицировалось по пути. Такой факт указывает на важность района Укок как места для захоронений. Люди чувствовали необходимость вернуть тело женщины на это место. Ее гробница была найдена нетронутой под меньшей, позже потревоженной гробницей, полностью закованной в лед, с шестью лошадьми поблизости. Бревенчатый гроб украшали резное дерево и кожаные накладки. На ее плечах были загадочные и привлекательные татуировки оленя с задними ногами и животных в бою. Такие татуировки люди по всему миру наносят себе на кожу и сегодня.

Погребенная молодая женщина лежала на правом боку. Она была одета в заштопанную блузку из китайского шелка поверх красно-белой шерстяной юбки до щиколоток и высокие войлочные сапоги, украшенные золотом. На голове у нее красовался высокий парик, в котором сидели крошечные деревянные птички. В ушах были золотые серьги. На шее висело деревянное ожерелье с изображениями снежных барсов и грифона. В ее могиле находилось множество глиняных сосудов, деревянных и роговых, а также два деревянных стола, на которых все еще лежали мясные подношения и нож. Еда и питье были предоставлены мертвым, помогали им пировать и наслаждаться загробной жизнью. В фетровом мешочке лежали серебряное зеркало и несколько стеклянных бусин. В других регионах Древнего мира зеркала ассоциировались с гаданием, что также верно и для современных сибирских шаманов. Зеркала не отражают повседневный мир, а помогают людям заглянуть в потусторонний, а возможно, и в будущее. Тело этой древней молодой женщины и предметы изначально вывезли в Новосибирск для сохранения и изучения, но сейчас они находятся в музее в Горно-Алтайске, столице республики Алтай, где расположено плато Укок. Тело женщины и эти вещи были предметом судебных исков коренных жителей Укока, утверждавших, что землетрясения и другие несчастья произошли в результате выноса тела из гробницы. Местный суд вынес решение против перезахоронения, но непреходящая сила таких древних тел очевидна. Она смешивается с более поздними представлениями о духовной преемственности и магии.

В археологии нам обычно не хватает полного органического разнообразия прошлых жизней, которое обеспечивается телами, тканями, кожей и деревом. Однако на примере пазырыкской культуры мы видим, что люди творят свой мир с помощью образов, которыми покрывают слой за слоем. Самым личным слоем был холст, который представляла собой кожа человека, на ней набивались различные мощные изображения животных. Татуировки могли быть активными «агентами», которые передают силу одного вида другому и позволяют людям, у которых на коже изображены хищники, олени, лошади или птицы, чувствовать силу животного, проникающую глубоко внутрь. Многие татуировки, как и в случае с изображениями животных степи в целом, изображали хищников, пожирающих оленей – это образ возрождения через смерть, и он был особенно актуален, когда человеческое тело помещалось в могилу (рис. 5.10). Татуировки могли быть нанесены на тело по мере того, как человек проходил по жизни. В этом случае эти изображения отмечали важные моменты на жизненном пути, изменения состояния, через которые проходят все люди, когда стареют и приближаются к смерти. Некоторые линии вытатуированных точек, возможно, указывают на какую-то медицинскую практику, связанную с иглоукалыванием, или же намекают на теории, касающиеся энергетических потоков тела. Некоторые виды татуировок наносились на определенные части тела: рыбы, связанные с глубинами, обычно изображались на ногах, орлы помещались на шляпах, а фантастические копытные животные, чьи рога заканчивались птичьими головами, обнаруживались на плечах и спине. Один человек охватывал собой весь космос.

Рисунок 5.10. Тигры и леопарды нападают на лосей. Татуировка на правой руке женщины в пазырыкском кургане № 5.

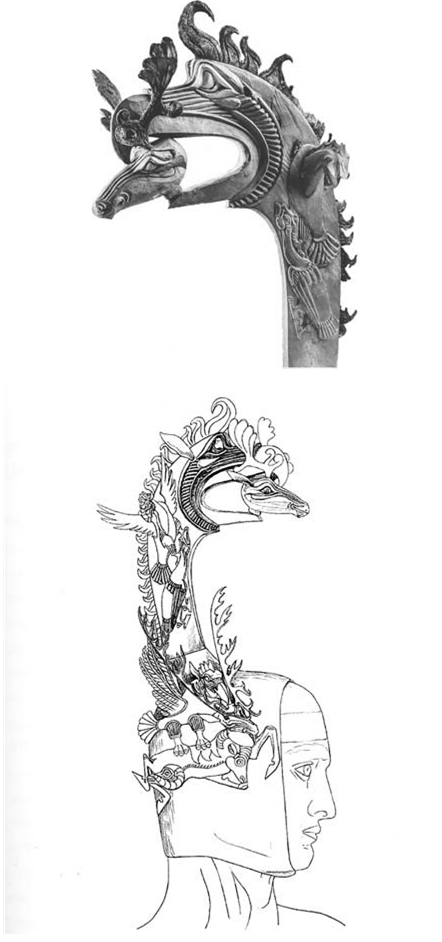

Один из самых удивительных головных уборов был найден во втором кургане пазырыкской культуры, его примерное время сооружения около 300 года до н. э. (рис. 5.11). Из войлочного колпака (окрашенного красной мареной) поднимается дуга из резного дерева с кожаными насадками. На ее вершине покоится голова орла с выпуклыми глазами и клювом, широко открытым, чтобы удерживать голову оленя. У оленя кожаные рога, а у орла – что-то вроде кожаной гривы. По обе стороны от шеи главного орла еще один орел, несущий гуся.

Тело каждого из этих орлов рельефно, но голова, прикрепленная отдельно, трехмерна, а округлое тело, выходящее из плоской поверхности, как бы возникает из другого измерения. Поверхности, такие как человеческая кожа или каменные поверхности, на которых нанесены эти произведения искусства, могли восприниматься как контакты между различными измерениями, поэтому трехмерные головы, появляющиеся из плоской поверхности, могли указывать на существо, которое перемещается между измерениями. По обе стороны от основания главного деревянного навершия изображен орел (или грифон), несущий оленя. Тела обоих животных с деревянными головами обтянуты толстой кожей, а также оборудованы экстравагантными рогами, ногами и крыльями из кожи. Есть повреждения с правой стороны, которые могли произойти от удара заостренного боевого топора, применявшегося в войнах того периода.

Головной убор из второго пазырыкского кургана – это пример сложных форм головных уборов, найденных в других захоронениях Южной Сибири. Такие мужские и женские головные уборы не могли носиться повседневно, особенно при верховой езде. Ритуальные представления или военные действия, которые сами по себе имели ритуализированный аспект, могли требовать особой, духовно заряженной одежды. Животные и птицы противостоят друг другу, причем птицы являются агрессивным и доминирующим элементом. Иногда они принимают форму грифонов, сочетающих атрибуты больших кошек и птиц. Возможно, духи небес обладали для этих людей большей силой, чем духи земли. Впрочем, границы между созданиями неба и Земли не зафиксированы, и одно может превращаться в другое или быть составлено из атрибутов. Ясно, что через столько лет мы не можем точно установить, что именно обозначали эти фрагменты. Не менее очевидно, что это не тот мир, который многие из нас теперь считают само собой разумеющимся, где виды не могут смешиваться друг с другом. Магические превращения происходили в результате процессов, которые нельзя описать законами биологии. Для нас мертвые остаются мертвыми. Кроме того, наш мир не находится в тесном контакте с другими измерениями, из которых могут появляться различные объекты. В мире древней степи все это было возможно.

Рисунок 5.11. Головной убор с изображением хищной птицы с головой оленя в клюве из второго пазырыкского кургана (вверху). Поддерживался войлочной шапкой, украшенной с обеих сторон кожаными аппликациями в виде хищной птицы, нападающей на оленя (внизу).

Обычно между лошадьми и другими видами животных существовали запутанные отношения. Лошади тоже носили шапки и маски, часто имеющие рога. В одном сложном случае, во втором пазырыкском кургане, мы находим шапку с отверстиями для ушей лошади, увенчанную невероятно реалистичной войлочной бараньей головой с красиво изогнутыми рогами, между которыми стоит птица, похожая на петуха с распростертыми крыльями, натянутыми на деревянную раму. На передней части находятся семь рыбок из золотой фольги. На других вариантах лошадиных шапок изображены экстравагантные олени, грифоны, бараны и даже хищники с рогами. Уздечки, удила и поводья изготавливались из сочетания дерева, бронзы, железа и кожи с дополнительными украшениями в золотой фольге. Деревянные украшения могут быть абстрактными, составленными из бараньих голов или птиц. Еще один ряд изображений на лошадях обнаружили на заседельных мешках, сделанных из кожи, дерева и шерсти, с кожаными аппликациями, которые изображают хищников, поедающих оленей, грифонов или других сложных существ. На заседельном мешке из первого пазырыкского кургана изображена рыба с бараньей головой во рту. Таким образом, изображению были добавлены разнообразие и усложнение.

Исследуя могилы скифов, можно заметить буйство взаимоотношений в их культуре. Могущественная личность действовала не только в человеческом мире, но и вела чисто экономические отношения с другими видами, в рамках этих отношений другие виды оценивались только как пища, питье или ценный товар при обмене. Человеческая сила являлась частью более широких космологических сил, которые воспринимались разнесенными по всей Вселенной: в камнях, грязи и дерне курганов, в тесных связях с лошадьми, а также в различных областях неба, земли и подземного мира. Все виды предметов, вероятно, были одушевленными в этом мире и даже рассматривались как различные формы людей. Эти воззрения мы находим в анимистических верованиях более поздних периодов. Совместное использование энергии, духа и мускульной силы подразумевало взаимное уважение между видами, признание родства и бесконечные маневры в поиске своего положения в сложном мире. Могильные предметы Аржаана‐2 и пазырыкских могил буквально очаровывают нас, затмевают чувства. Золотые булавки, грудные кости, инкрустации кинжалов (рис. 5.12) и животные из более древнего магического мира сохранились до наших дней. Они противостоят нынешним здравым представлениям о том, из чего состоит мир и каким образом вещи связаны между собой. Скифский мир был долговечен, широко распространен по территории и имел отголоски в искусстве и верованиях более поздних периодов.

Магические предметы встречаются в незначительных вариациях по всей степи. До сих пор мы рассматривали их самое восточное и самое раннее выражение. Распространение курганов по степи имеет ошеломляющие масштабы – через Казахстан (сам по себе огромный) и южные районы Сибири до Урала, а затем и до Причерноморья. Сложные курганы, составленные из множества тщательно подобранных местных материалов, можно проследить через степь на запад. Они содержат человеческие тела, чьи вещи, с которыми их хоронили, перекликаются с золотом Аржаана. Хотя различия есть, общее сходство как курганов, так и артефактов между 800 и 200 годами до н. э. является поразительным доказательством очень дальних связей. Впервые после 800 года до н. э. по всей степи создается новая группа связей, которые соединяют огромную территорию обитания различных групп, разделяющих общую магическую идеологию и комплекты поразительных артефактов.

Примерно такой же комплект артефактов был похоронен в деревне Филипповка на Урале ориентировочно после 300 года до н. э. – это железный кинжал с золотой рукоятью, который особенно напоминает тот, что находится в Аржаане‐2. Большие курганы, такие как Келермес на Северном Кавказе, содержали много лошадей. Далее к западу, на северном берегу Черного моря, расположен ряд курганов, многие из которых раскопали в XIX веке. Там были некоторые из самых впечатляющих «скифских артефактов». Золотые бляхи, чехлы для ножен и золотые кубки демонстрируют греческое влияние, и это неудивительно, учитывая, что греческие колонии были основаны примерно в 800 году до н. э. именно в этой области. И дальше, на Востоке, такие впечатляющие находки, как амударьинский клад, демонстрируют влияние ахеменидского (персидского) мира. Далее на запад, ближе к Европе, как мы увидим в следующей главе, также встречались отчетливые отголоски этих степных традиций.

Курганы создавались как места со своими духовными ценностями и местной историей, однако сильное сходство курганов и самых разных вещей в них указывает на гораздо более широкую связь, основой которой были общая космология и магические практики. Магия степи основывалась на анимистических верованиях, где подчеркивались тесные связи между животными, народами и материальными вещами, а не их различия и особенности. Такой подход противоположен линнеевской иерархии, в которой вещи разделены. Местные разновидности погребений и то, что мы знаем о поселениях (их было не так много), указывают, что эти объекты не созданы одним народом. В исторических источниках, таких как труды греческого писателя Геродота, а также персидские и китайские рассказы, мы не находим никаких указаний на то, что степные народы имели какое-то одно имя или чувство единства. Вместо этого мы рассматриваем ряд взаимосвязанных групп, в которых люди, вещи и практики часто перемещаются с востока на запад, но также и с юга на север. В отношениях человека с другими видами существ, которые никогда не были зафиксированы или до конца неизвестны, присутствовали и разнообразие, и эксперименты. Общий подход к практикам и верованиям, который они развили, прослеживается в конце последнего тысячелетия до н. э. в вариантах форм искусства, часто известных как кельтские, а также на западе Ирландии.

Рисунок 5.12. Железный кинжал, инкрустированный золотом с животными и абстрактными узорами на клинке, сверху и снизу его навершия изображены животные – это артефакт из Аржаана‐2.

Четвертый этап – более поздние государства и империи

Магические превращения скифов приняли новую форму. После скифского периода мы видим первый пример конных кочевников, которые еще и вторгались как относительно единая группа – хунну. На самом деле хунну, вероятно, были конфедерацией, созданной около 200 года до н. э. в результате сопротивления растущей мощи китайской империи Хань. Конфедерация просуществовала примерно до 100 года н. э. Хунну демонстрировали преемственность в художественных стилях у скифов и поэтому могли иметь сходные верования. Их распространение с территории Северного Китая и Монголии дальше на север вытеснило другие группы: например, кетов, которые существуют и по сей день. Они могли быть перемещены в район среднего Енисея в результате набегов хунну. С тех пор Монголия работала как насос, где группы возникали и объединялись, затем разными путями перемещались на запад, а также добывали дань у Китая или торговали лошадьми за китайскую еду и предметы роскоши. Тюрки, чьи истоки возникли в Сибири прежде, чем они двинулись на запад, сменили в Центральной Азии уйгуров около 740 года н. э. Уйгуры, в свою очередь, объединили старые анимистические верования сначала с обращением в буддизм, а затем, в XIV веке, в ислам.

После того уйгуры были ассимилированы самой известной и успешной из всех кочевых групп – монголами. Монголы объединились под властью Чингисхана в 1206 году и создали самую большую в истории сухопутную империю, достигли даже ворот Будапешта на самом западном краю степи и завоевали Китай. Монголы смешали множество верований с некоторым представлением о трансцендентном божестве (Тенгри), которое было частично персонифицированным богом, но также и воплощением космического порядка. Существовало множество меньших богов (возможно, девяносто девять) в дополнение к ряду местных духов и личных ангелов‐хранителей. Огненное божество может продемонстрировать влияние персидского зороастризма. Для монголов земля и вещи на ней были живыми и обладали силой, поэтому требовалось развивать отношения с ними. Наследство шло от самых разных традиций, в том числе и степных, восходящих если не к бронзовому веку, то к скифской культуре.

Группы, которые мы сейчас рассматриваем как коренные народы степных, лесных и тундровых пастбищ, последние два тысячелетия были свидетелями вторжений самых разных государств, захватывающих земли, добывающих ресурсы и преследующих собственные цели, часто путем завоевания и порабощения. Эти крупные конные государства зарождались на востоке и распространялись на запад, а иногда и на юг, в Китай. Единственным движением в противоположную сторону было окончательное вторжение русских, которые пришли с запада и, хотя ездили верхом, намеревались заселить и возделать землю. В отличие от всех других групп, которые придерживались некоторой смеси анимистических и даже шаманских верований, русские были христианами, следовали религиозным догмам и соблюдали определенную доктрину, верили в далекого Бога и смотрели на мир как на ряд экономических ресурсов. Туземные группы с XVI века справлялись с этой новой угрозой, которая отличалась от предыдущих вторжений тем, что русские захватили землю, основали там деревни и города, а кульминацией этой деятельности стала коллективизация всех жителей в советский период.

Не случайно первые признаки шаманизма в том виде, в каком мы его знаем за последнее столетие или более, возникли около 2000 лет назад, во время первых уйгурских вторжений. В последние века первого тысячелетия до н. э. мы видим самые ранние прямые свидетельства символов подобного типа, обнаруженные на более поздних шаманских одеждах (рис. 5.13). Шаманизм возник из переформулирования более ранних систем верований, появившихся в результате политики сопротивления объединенным группам, таким как уйгуры, и с тех пор развивался в этом направлении. Эстер Якобсон-Тепфер указывает, что артефакты, которые связывают людей с животными или животных с животными, обнаруженные среди всех социальных слоев скифского мира, стали концентрироваться только в личности шамана в более поздние периоды. Лишь шаман мог взаимодействовать с духами животных и силами, которые представляют такие артефакты. Шаманы были групповыми духовными посредниками. Им поручались попытки решить проблемы, стоящие перед группой. Эти проблемы могли проявляться в повседневной реальности, но всегда имели корни в духовном мире. По мере того как разрастались проблемы колониализма, шаманы становились все более жестокими.

Рисунок 5.13. Бронзовые предметы в характерном «пермском зверином стиле» из различных мест Пермской области и республики Коми (Россия): Гляденовское кострище (I–III века н. э.) (вверху слева); Висим (VII–VIII века н. э.) (вверху справа); и бассейн реки Ухта (VIII–XI века н. э.) (внизу посередине). Как и другие подобные артефакты, они демонстрируют темы, связанные с зафиксированными в истории шаманскими традициями.

Пятый этап – шаманизм и анимизм

Современный шаманизм нельзя полностью проследить до палеолита, только в самом общем смысле – люди жили и исследовали одушевленную Вселенную. Относительно недавний шаманизм возник в особом культурном и политическом контексте сопротивления. Шаманы не смогли остановить основные процессы вторжения и грабежей, но возможно, их действия помогли обеспечить некоторую культурную преемственность перед лицом непрекращающейся угрозы. Культурная преемственность жизненно важна для тех, чей образ жизни в целом находится под угрозой. В Сибири, где людям приходилось отнимать жизнь, чтобы жить самим, шаманские практики часто являются частью мировоззрения охотника, но это означает, что за души животных, которых люди едят, требовалась духовная плата. Шаман может ходатайствовать перед существом, известным как дух-владелец животных, чтобы договориться о подобных сделках. Шаманские верования глубоко практичны и прагматичны, хотя посторонним они могут казаться мистическими. Существует рассказ XVII века о племени манси с северной оконечности реки Обь, которые сняли со статуи главного духа одежду и бросили ее в грязную яму, отказали духу в пище и питье в наказание за то, что он недостаточно работал на благо группы.

Шаманские практики, задокументированные в последние несколько столетий, развивались в определенном историческом контексте: при колониализме – либо в Сибири, либо в Северной Америке. Это были культуры, которые пошатнулись от воздействия болезней, земельных краж, чрезмерной эксплуатации рыбы, пушных зверей и добычи полезных ископаемых в регионе, и это помимо разрушения многих структур общества. Небольшие группы экспериментировали и пытались выработать новую роль в душных объятиях более широкой государственной культуры. С конца XVII века русские войска и поселенцы двинулись на восток от Уральских гор, условного барьера между Европейской Россией и Сибирью. Стремление к новым территориям, к пушнине и рыбе в северных широтах степного леса подстегивало это движение, как и поиски земель для возделывания дальше к югу. Аналогично случаям разрушительных процессов в Северной Америке результатом стала массовая гибель и культурное уничтожение коренных народов. Шаман, как человеческое воплощение чуждой и опасной идеологии, был мишенью для грубой силы со стороны русского колониализма, миссионерского рвения, а затем и коллективизации. Шаманов убивали, преследовали и подавляли с XVII по XX век.

Сегодня шаманизм возрождается. В нем смешиваются так называемые новые и старые практики для формирования чего-то и исторически обоснованного, и уместного в настоящем. Антрополог Дэвид Андерсон описывает посещение ороченов – группы эвенков и оленеводов, живущих на реке Витим, к востоку от озера Байкал. Здесь он встретил Николая Арунеева, который прожил в городе несколько лет, но вернулся домой после пророчества о том, что станет шаманом. Николай общался в группе по адаптации осиротевших духов постсоветского периода, желавших оживить ландшафт. Его спорные усилия не были в полной мере оценены всеми представителями его небольшой группы. Возможно, из-за того, что Николай придумал новые церемонии, основанные на старых. Андерсон описывает жертвоприношение частично слепого оленя, убитого ударом топора по затылку (обычно это считается неуважительным жестом), которого затем освежевали и разделали необычным способом. Шкуру подвесили на раме, укрепленной на дереве, точно так же как одежду и вещи умерших людей. Хоть это и была новая церемония, она основывалась на старой фотографии, которую Николай видел в музее соседнего села Багдарин. Старые практики породили новые, но с помощью отличающихся средств.

Шаманы являются в своеобразном смысле громоотводами. Они пытаются управлять, дирижировать чем-то столь же мощным, как молния, принимают в свое существо все самые опасные энергии и силы, оживляющие общество вокруг, и направляют эти потенциально разрушительные энергии в творческое русло.

Назад: Шаман: реконструкция

Дальше: Богатая магическая экология степи