Книга: История магии. От языческого шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства

Назад: Магические культуры Плодородного полумесяца (около 23 000—6000 до н. э.)

Дальше: Глобальное потепление и его магия

Проблемы оседлой жизни: позднеледниковье

Со времен последней ледниковой эпохи, около 23 тысяч лет до н. э., видны признаки оседлой жизни, например в хорошо сохранившемся археологическом памятнике Охало II на южной оконечности Галилейского моря. Небольшая группа людей жила часть года в хижинах из хвороста рядом с озером, когда уровень воды был ниже. Люди использовали точильные камни для обработки диких трав (главным образом ячменя), ели значительное количество рыбы, вероятно, пойманной с помощью сети, плели корзины для хранения и переноски вещей, тщательно следили за мусором, а также похоронили одного человека с ограниченными возможностями здоровья, за которым ухаживали другие жители. Еще там были обнаружены кости сокола, свидетельствующие об охоте с дрессированными птицами. Люди покинули это место, скорее всего, из-за того, что местность Охало II со временем была затоплена из-за поднявшегося уровня озера. Однако в его водах сохранились органические остатки, и, таким образом, мы смогли получить необычайно полную картину жизни в этот период.

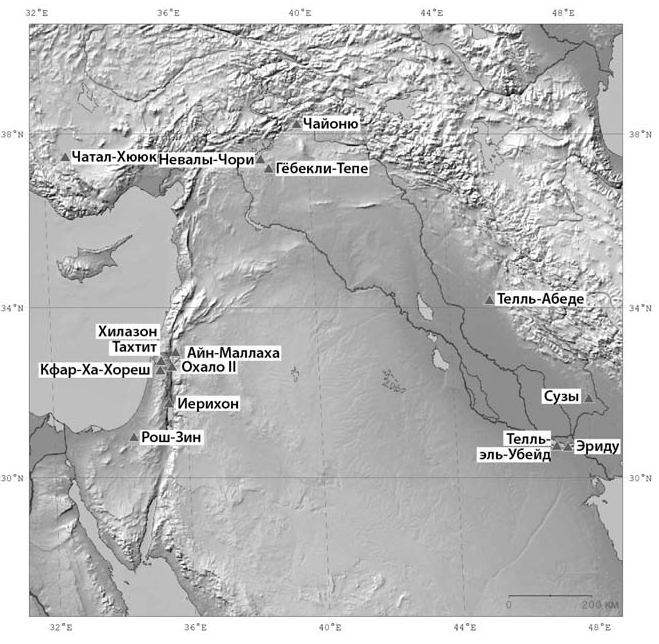

Рисунок 2.5. Карта упомянутых в тексте объектов, датируемых позднеледниковым и убейдским периодами.

Жизнь становится более сосредоточенной примерно с 13 000 года до н. э. у представителей так называемой натуфийской культуры на участках от Южного Израиля и Иордании, к северу от Верхнего Тигра. Эти группы опирались на более ранние традиции, но также увеличили свою численность и диапазон взаимоотношений в новых, более комфортных условиях того времени. В более теплом климате разрослась мозаика дубовых лесов и травянистых саванн, причем дубы встречаются чаще в более низких и влажных районах. У ранних натуфийцев развилось новое понимание времени и пространства – благодаря новому распределению поселений. Их обширные территории выступали в качестве центров в сети менее крупных участков, где люди занимались охотой и собирательством, а затем через несколько дней возвращались к центру. Люди жили в небольших круглых постройках из дерева, глины или камня. Некоторые поселения были большими, как, например, Айн-Маллахá в Израиле, где могло жить двести человек. Средний же размер поселения составлял пятьдесят жителей. Умерших регулярно хоронили под полом дома или рядом с домом – женщин, мужчин и детей, чья близость к живым могла указывать на их родовой статус. Довольно многие натуфийцы носили личные украшения, такие как ожерелья, подвязки и браслеты из раковин, зубов и костей животных. Близкое присутствие мертвых давало людям очеловеченное ощущение прошлого, но в поселениях также регулярно встречаются ямы, видимо, для хранения растительной пищи, что указывает на рациональное планирование будущего. Часть растительной пищи поступала из диких садов, которые создавались путем сжигания, прополки и сбора урожая диких злаков. Некоторые сооружения могли предназначаться для церемоний. У самой большой постройки, в Рош-Зине, был мощеный пол и каменное фаллическое сооружение внутри, предположительно для каких-то обрядов плодородия. Эти новые многочисленные общины, судя по всему, были более постоянными. В них начали зарождаться разнообразные ритуалы с использованием магии для поддержания плодородия людей, животных и растений, а также ритуалы перехода от жизни к смерти.

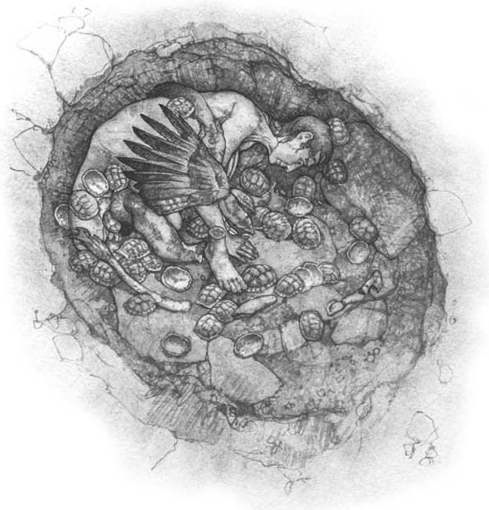

Более поздний натуфийский период, после 11 тысяч лет до н. э., ознаменовался кратковременным возвращением к ледниковым условиям, из-за чего люди снова стали перемещаться, поскольку источники пищи начали встречаться им реже. Однако тела все еще хоронили в старых поселениях, что свидетельствует о важности родовых связей. Многие тела были похоронены без головы, что стало первым свидетельством интереса к черепу как таковому. Этот интерес продолжался в течение многих тысяч лет. Возможно, люди забирали черепа с собой, перемещаясь в новое место, а остальную часть тела тщательно хоронили. Позже черепа закапывались отдельно либо в схронах. Впрочем, недавняя находка в пещере Хилазон Тахтит в Галилее намекает на еще более сложные обычаи. В могиле была найдена пожилая и немощная женщина, похороненная вместе с панцирями пятидесяти черепах, съеденных в качестве части погребальной трапезы, а также с кончиком крыла золотого орла, черепами куниц, хвостом зубра, тазом леопарда, ногой кабана и человеческой ногой (рис. 2.6). Не исключено, что ряд ритуалов проводился и над другими частями тела животных, в том числе и над человеческим телом, а захоронение костей стало завершением сложных процессов с участием целого ряда необычных видов животных.

Эта женщина была описана как шаманка. Тут мы начинаем осознавать, как много необычных свидетельств просто объясняется термином «шаман». Нельзя исключать, что важные отношения между человеком и животными исследовались здесь определенным образом, который можно назвать «магическим» или «ищущим», через природу человеческого участия в мире. Помогает ли нам в этом отношении ярлык «шаман»? Вряд ли.

Если ориентироваться на свидетельства, ранние натуфийские поселения были в то время самыми крупными оседлыми сообществами на планете. Физически они существовали через тесные и длительные взаимодействия с большим количеством видов растений и животных, а космологически – через заботу о мертвых в пределах населенного пункта, а также через объединение людей и животных в погребении, по крайней мере в поздний период натуфийской культуры. Для этих целей земельные участки специально объединялись в структуры. В то же время голову начали считать важнейшей частью человеческого тела, причем настолько, что она перевозилась с места на место перед более поздним захоронением. В этом мире мертвые были такими же членами общества, как и живые, и путешествовали вместе с ними. Благополучие живых могло зависеть от надлежащего ухода за мертвыми. В таких обществах, особенно в последнее, холодное тысячелетие позднего натуфийского периода, вопросы плодородия и плодовитости имели решающее значение. А значит, для связи мертвых людей и животных с живыми были разработаны соответствующие ритуалы, которые были пронесены сквозь тысячелетия, особенно ритуалы, касающиеся черепа.

Рисунок 2.6. Погребение в пещере Хилазон Тахтит так называемой «шаманки» из позднего натуфийского периода, около 12 тысяч лет назад.

Назад: Магические культуры Плодородного полумесяца (около 23 000—6000 до н. э.)

Дальше: Глобальное потепление и его магия