Книга: Всеобщая история стран и народов мира. Избранное

Назад: Книга IV Век Людовика XIV

Дальше: Глава пятая Конец коалиции 1794 и 1795 гг. – События на Востоке. – Второй и третий разделы Польши. – Мир в Базеле. – Последние дни конвента

Том 4

Новейшая история

Книга I

Революция вo Франции 1789–1799

Глава вторая

Французская революция до праздника федерации, 14 июля 1790 г

Созыв Генеральных штатов

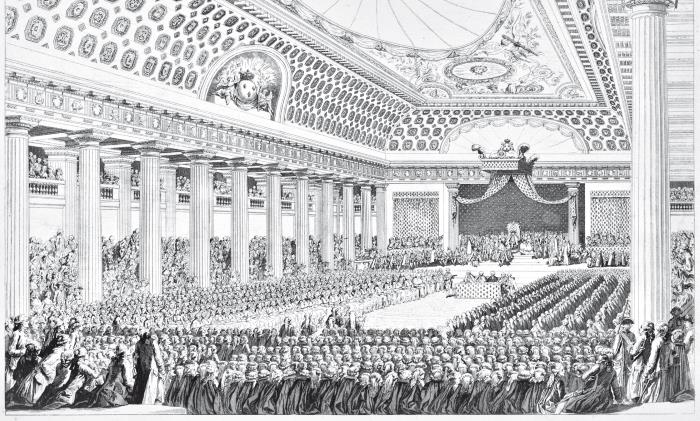

Наступила роковая весна. Несколько сотен депутатов, всего 1118, из них дворян 270, духовных лиц 291, третьего сословия 557, собрались в Версале. 3-го числа представлялись королю, 4-го происходило церковное торжество; настоящее открытие последовало 5 мая. Анекдотом кажется теперь рассказ о кощунственной молитве на духовном торжестве: «Прими, о Боже, молитвы духовенства, обеты (voeux) дворянства и смиренные моления (les tres humbles supplications) третьего сословия». При самом открытии уже явно проявилась разница положения.

Открытие Генеральных Штатов в Версале, 5 марта 1789 г.

Депутаты третьего сословия (messieurs du tiers etat) вошли в зал торжества в полуоткрытую боковую дверь, а привилегированные сословия – в широко распахнутую двустворчатую дверь. Король, окруженный всем блеском старой монархии, сказал речь, вызвавшую громкое одобрение; за ним говорил хранитель печати Барантэн, наконец Неккер, вступивший в новую эру, со всей близорукостью самодовольного специалиста и в эту минуту популярного, прочел длинный сухой отчет о положении королевства – множество цифр лишь утомило слушателей, не разъяснив им ничего. Узнали одно, что есть дефицит в 56 миллионов, что не соответствовало правде, так как уже были истрачены запланированные поступления целого года.

Действия правительства

На следующий день, 6 мая, каждое сословие отправилось в назначенное ему помещение, третье сословие в большой средний зал, достаточно просторный, чтобы поместить все собрание. Тотчас же проявилось неудовлетворительное состояние дел; правительство сделало самую роковую ошибку, какую только можно придумать: оно выступило не с готовым законодательным и конституционным планом, на что оно имело полное право, в чем состояла прямая его обязанность и что дало бы ему преимущество и возможность руководить собранием. Мало того, не было принято решение по самому насущному и главному вопросу: как производить голосование, посословно или поголовно? Три собрания или одно?

Разработка конституционного плана была для правительства делом возможным. Мысли и желания третьего сословия, то есть большинства народа, не были тайной: они изложены были в (cahiers) тетрадях, данных избирателями своим депутатам, и о которых докладывали обыкновенно в собрании несколько месяцев спустя. В тетрадях многих привилегированных можно было найти основные мысли и предначертания, из которых можно было составить проект конституции, или основного устава коренных законов государства. Делая обзор идей, волновавших во все времена политику Европы, нельзя не признать, что относительно идей и их разработки французский народ прав, говоря, что он идет во главе образования; именно в то время появилась возможность создать нечто прекрасное, умиротворяющее, если бы людям дана была способность достижения великих политических целей без особенно тяжелой борьбы.

Тетради (cahiers) почти единогласно признают французское государство наследственной монархией, в которой королю принадлежит вся исполнительная власть, но «агенты власти» ответственны. Народ выпускает законы с согласия короля, без которого закон не имеет силы; с другой стороны, необходимо и согласие народа для узаконивания налогов и для заключения займов. Подати могли утверждаться только на время, в период от созыва одного народного собрания до другого; государственная и частная собственность признавались неприкосновенными. Разногласия, сказавшиеся в основных мнениях, касались таких пунктов, по которым правительство с ясной и твердой волей легко могло бы прийти к соглашению с народом. Имеет ли король право издавать временные законы, когда штаты не в сборе? Кому принадлежит право распускать и собирать штаты, королю или собранию? Будет ли законодательное собрание возобновлять и закрывать свои сессии периодически, не ожидая созыва, или оно должно быть постоянным? Если они закрываются периодически, то не следует ли выделять сословную комиссию; будут ли две палаты, как в Англии, и возможно ли это при слиянии сословий? Не лучше ли из двух первых сословий образовать верхнюю палату? Уничтожить или преобразовать тайные повеления об арестах (lettres de cachet)? Признать ли ограниченную или полную свободу печати? Следует ли избирать или назначать королевских чиновников?

Третье сословие

Как некогда, в дни соборов, когда задались слишком высокой целью преобразования всего строя Церкви, так и теперь мечтали о перерождении государства (regeneration du royaume) и требовали установления новой конституции, то есть писаных, основных законов и государственных прав. Как во времена реформации в XV столетии первым вопросом было голосование, поголовное или понародное, так и теперь задавали себе вопрос: поголовно или посословно; составить ли одно общее собрание или три раздельных по сословиям; с кем будет подавляющее большинство третьего сословия, с меньшинством ли двух других сословий; или большинство дворянства и духовенства будет против меньшинства своего сословия; или против третьего сословия. Это был решающий пункт; не нужно было 272 адвокатов, которых насчитывали среди третьего сословия, чтобы понять, что оценка и мерило силы сосредоточены в этом пункте; что с этого надо было начать и в этом проявить свое могущество. Между тем правительство сделало невозможным правильное решение этого вопроса; не высказываясь явно, оно разрешило третьему сословию двойное число депутатов; оно предоставило фактам решить вопрос, что равносильно было побуждению передовой партии к революционному движению.

Национальное собрание

Первым делом собрания была проверка полномочий; каждый округ, признавший себя за законное целое, потом, вопреки логике, должен был проверять, законны ли единичные члены, из которых он состоит. Дворяне и духовенство предлагали проверку по сословиям.

Третье сословие, собравшись в большом среднем зале, решило, что проверка полномочий должна быть общая. Депутаты третьего сословия проявили при этом ясный политический взгляд: если они будут побеждены, то все остальное бессмысленно; напротив, при победе они делались распорядителями и хозяевами всего. Они стали выжидать. Проходил день за днем, слышались предложения посредничества; собирались на совещания, где дворянство проявляло мало уступчивости, и все старания правительства привести к соглашению остались без успеха. Это дало повод или предлог третьему сословию действовать энергично, по своему собственному разумению; решили больше не тянуть выполнение своей задачи, так как прошло около шести недель в бесплодных колебаниях. Сделав еще одно, последнее предложение двум первым сословиям соединиться с ними, они составили собрание, и 17 июня по предложению Сиэйса приняли знаменательное и многозначительное название: L, assemblée nationale. Тщетно предлагал Мирабо более верное, более определенное и правдивое, а потому и не столь опасное название: «представители французского народа»; он прекрасно выразился при этом, что избегает деспотизма во всем, даже в лице 600 аристократов. На что Сиэйс возражал с обычной своей отвлеченной логикой, наделавшей впоследствии много бед, что «между троном и собранием не должно быть veto, не должно существовать отрицательной силы».

Вскоре собрание приняло второе решение для успокоения и привлечения кредиторов государства. Решили, что хотя налоги и повышены без согласия народа, но должны быть утверждены, и государственный долг находится под покровительством французской лояльности. Эта смелая выходка имела следующее последствие: в то время как духовенство, при проверке полномочий 19-го числа, имело 149 против 115 голосов, двор и дворянство соединились и убеждали короля личным вступлением в seance royale овладеть руководством страны. Королева и принцы умоляли его поступить так; даже Неккер почти соглашался. По королевскому указу, заседания собрания были по этим причинам отсрочены до 22-го, и король поехал на охоту. При дворе радовались тому, что вскоре заткнут рот болтунам и демагогам.

Королевское заседание, 23 июня 1789 г

Сопротивления ожидали, но что в этом случае делать? Президент Бальи был спокойный ученый астроном, увлеченный современным движением, гибельным для него, как и для многих людей того времени. Когда он пришел на заседание, дверь зала оказалась запертой. Пока он составлял о том протест, собрались другие депутаты; оказалось их порядочное число, шумели, обсуждали разные вопросы и решили идти в ближайший зал Жё-де-Пома – и там устроить свое заседание. Под предводительством Бальи, собрание принесло присягу не разлучаться, собираться везде, где только позволят обстоятельства, и до тех пор, пока не будет составлена конституция для Франции.

В следующий раз, 22-го, оказалось, что зал jeu-de-pomme занят принцами и заседание перенесено было в церковь Св. Людовика. 23-го состоялось, наконец, заседание короля.

Клятва теннисного корта: депутаты третьего сословия встречаются на теннисном корте Версальского замка, клянясь не расходиться до тех пор, пока не будет принята конституция. Офорт Л.Ф. Кушэ по картине Дж. Л. Давида

Он отменил как незаконные решения третьего сословия, обещал согласиться на отрешение двух первых сословий от их привилегий, надавал ряд либеральных обещаний и подал надежду, что, при умеренности первых двух сословий, возможны будут общие заседания по вопросам, затрагивающим общие интересы. «Если при выполнении этих плодотворных начинаний я встречу новые затруднения, то я один стану трудиться на благо народа моего и буду считать себя единственным его представителем». Это были сильные слова, произнесенные робко человеком, игравшим только роль, и то довольно плохо, не обладавшим ни твердой решимостью, ни самостоятельностью убеждений. «Повелеваю вам теперь разойтись, а завтра продолжать занятия каждой группе отдельно в назначенном для нее помещении». Дворянство и часть духовенства повиновались. Депутаты третьего сословия не расходились. К ним подошел обер-церемониймейстер маркиз де Брезё: «Господа, вы слышали приказание короля?» Президент Бальи ответил коротко, что узнает мнение собрания. Тогда поднялся граф Мирабо, которого невольно собрание признавало уже своим главой. «Вы не имеет здесь ни места, ни права голоса! – крикнул он своим громовым голосом испуганному царедворцу. – Впрочем, передайте пославшему вас, что мы здесь по воле народа и что нас можно вытеснить только вооруженной силой».

Победа партии реформаторов

Другой человек побоялся бы говорить об этой силе; он сам после говорил, что рота гренадеров положила бы конец всему, но это не пришло никому в голову; присланы были рабочие убрать скамьи. Королева принимала ничего не стоившие пожелания двора и поздравления знатных дворян по случаю удавшегося lit de justice; король, слушая доклад обер-церемониймейстера о происшедшем, отвечал с беспечностью, столь роковой для него и для государства: «Eh bien, если messieurs du tiers-etat не желают уходить, то можно их и оставить».

Таким образом, совершился переворот. 24-го к собранию присоединилось большинство духовных, на следующий день меньшинство дворян; остальная часть обоих сословий примкнула через несколько дней, и Бальи председательствовал в соединенном национальном собрании. Можно было приступить к составлению конституции для Франции, но прежде всего избрали комитет для подготовительных работ.

Париж

Нужно было сильное правительство, чтобы спокойно окончить работу национального собрания; образовать его можно было только из членов самого собрания; такое руководство было бы возможно, оно даже требовалось тут более, чем во всяком ином парламентском собрании. Если Мирабо не мог выступить руководителем вследствие того, что он называл позором своей юности, то следовало заручиться, по крайней мере, его поддержкой. Он был настоящий государственный человек, смертельный враг прежнего порядка вещей и современного безначалия; он постарался сблизиться с Неккером и предлагал ему свою поддержку.

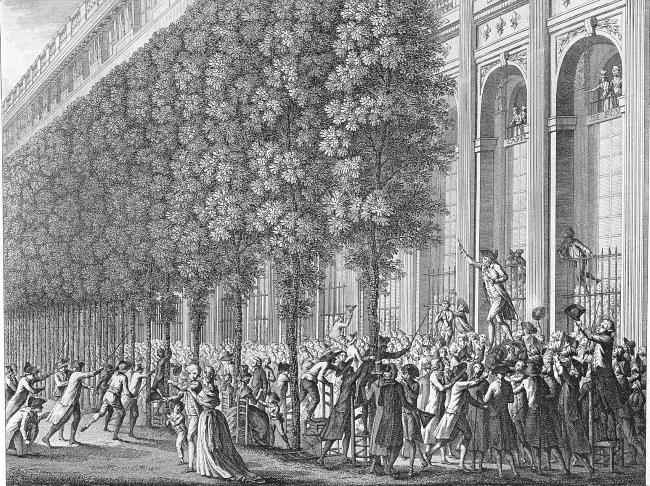

Речь Камиля Демулена в Пале-Рояль, 12 июля 1789 г. Гравюра, 1802 г.

Но гордый своей добродетелью, тщеславный буржуа отклонил предложение Мирабо, и собрание было предоставлено самому себе. Оно состояло из новичков-политиков, совершенно незнакомых с порядком ведения прений; слишком многочисленное для спокойных обсуждений, не успевшее образовать партий или выдвинуть руководителей. Драгоценное время тратилось на пустяки, скучный оратор произносил заученную речь или, наоборот, под сильным впечатлением. Сотни людей разом требовали голоса, и дни проходили среди шума, волнений, театральных сцен во французском вкусе. Гораздо хуже было то обстоятельство, что громадное большинство членов было проникнуто теми же сильными, но безотчетными чувствами, как и весь народ, той же ненавистью ко всему старому, той же надеждой на новый, идеальный государственный строй; тот же смутный страх противодействия со стороны властей старого режима и более всего рабское подчинение громким эффектным фразам и отвлеченным понятиям: свобода, общественное благо, национальное достоинство, гражданская доблесть, человеческие права, народная воля и народовластие.

Этот власть имеющий народ – изобретение Ж.-Ж. Руссо – скоро дал почувствовать свою силу. Наряду с собранием и королевством существовала еще власть. Вблизи от палаты заседаний Версаля жило население государственной столицы Парижа, разросшееся до 600 000 человек, превысившее все округи Франции и гордое своим руководящим положением. Естественно, что его население принимало горячее и, по природе французов, страстное участие во всем происходившем вокруг него. Для этого им не нужно было возмутительной материальной нужды народа, ни денег герцога Орлеанского, подкупавшего руководителей этой массы. Бесследно не прошло ничего. Герцог был пустой, ничтожный, низкий человек, но был принц крови, был в родстве со двором. Его Palais-royal, сам по себе целый городок с кафе, игорными домами, ресторанами, публичными домами, очень доходное владение, сделался главным местопребыванием возбужденной толпы, ораторов, подстрекателей, которые в последнее, необыкновенно благоприятное время, постоянно там собирались. Полиция уже не имела там силы. Власть перешла к депутатам округов и к шумным собраниям Palais-royal; в их руках была возможность нарушить в любое время мирное согласие собрания и короля и, при слабости исполнительной власти, вынуждали ее вмешиваться в дела управления и, в свою очередь, попадать под влияние и владычество этой бушующей толпы. Такой случай представился по ничтожному поводу: неповиновения и ареста нескольких солдат французской гвардии, грубо нарушивших дисциплину. Толпа, или то, что называли народом, освободила их, а собрание, действуя согласно воле народа, делало вид, что ходатайствует у короля о помиловании их. Король милостиво простил, но для порядка вернул их сначала в тюрьму. Скоро должно было выясниться еще очевиднее, кто был хозяином государственного здания, связи которого, очевидно, расползались с каждым днем.

Планы королевского двора в Версале

В высших кругах нашли причину неудачи королевского заседания в том, что под рукой не было войска. Во второй половине июля в людях, близко стоявших ко двору, заметили перемену: какую-то кичливость, уверенность в победе. Опасение жителей Парижа вызывали стягивавшиеся отовсюду к городу войска, все иностранные: немецкие и швейцарские наемники. На запрос группы депутатов собрания об этом король дал уклончивый ответ, а 12-го, в воскресенье, распространилась в Париже весть об отставке Неккера и о формировании нового министерства. Заместителями прежних министров называли целый ряд людей, считавшихся противниками революции: барона де Брейтеля, маршала Брольи – грубого солдата, которого мы знаем по Семилетней войне, интенданта Фулона, которому молва совершенно несправедливо приписывала всякие бессердечные выражения относительно народных бедствий, тогда как он лично старался в своем кругу облегчить эти бедствия. Тогда обычные посетители Пале-Рояля и толпа, за ними следовавшая, собрались. Молодой оратор Камилл Дюмулен, пламенный, а быть может, и рассчитывавший на увлечение толпы, встает на стол и начинает говорить речь; из листьев он делает кокарду; все следуют его примеру; образуется шествие; впереди несут бюсты Неккера и герцога Орлеанского; встречаются с вооруженными солдатами, частью полка Royal Allemand; происходит стычка.

В подобных столкновениях бывает обычно виновна необузданная и необдуманная толпа, а не привыкшая к порядку и дисциплинированная сила. Толпа направляется по дороге к Пале-Роялю, через улицу St.-Honore к Тюильрийскому саду, и весть об этом распространяется вместе с другой вестью, что войска собираются на Марсовом поле и на площади Людовика XV. Из всех скрытых притонов стремятся на улицу все подонки, весь сброд людской, и внезапно весь громадный город оказывается на военном положении. Посреди этой сумятицы многочисленные избиратели собираются в городской ратуше. Находя минуту удобной, они приводят в исполнение план организации милиции. При явно возрастающей ненадежности войск и видимо грозящей анархии, это казалось своевременным (что предлагал национальному собранию и Мирабо), и утром 13-го, в понедельник, план был готов. С раннего утра теснилась вокруг ратуши шумная толпа; кое-где взламывали лавки с оружием, а избиратели между тем образовали постоянный комитет, в обязанности которого входила забота о доставке оружия гражданам, двумстам человекам на каждый из 48 округов Парижа.

Падение Бастилии

Известие об этих событиях достигло Версаля. Собрание также своевременно посылало к королю не одну депутацию, но все безуспешно. Ходили самые противоречивые слухи, 12-го и 13-го числа о столкновениях с войсками, о планах двора; 11-го, в 5 часов утра, возобновились заседания.

Штурм Бастилии, 14 июля 1789 г. Шарль Тевенен, 1789–1838 гг.

В то время, когда обсуждали, какой приказ дать войскам, изготовление бумажных денег, сбор запасов, слышались временами вдали выстрелы, и день прошел среди волнений; только в сумерки узнали достоверно, что дрались, что нападали на Бастилию, что лилась кровь. Действительно, с 5 часов пополудни Бастилия была в руках народа. С раннего утра толпы людей направлялись к этой государственной тюрьме Франции. В ораторских речах Пале-Рояля давно говорилось об этой крепости, куда в силу королевского повеления об арестах сажались на время и слишком громко говоривший писатель, и неосторожный издатель, и тому подобный неугомонный люд. Гарнизон крепости, состоявший из 32 швейцарцев и 92 инвалидов, встретил мятежные приступы, в которых, вероятно, участвовали и некоторые восставшие полки гвардии, с величайшей умеренностью и пощадой, по гуманным понятиям того времени. К 5 часам комендант де Лонэ сдал крепость после того, как со стороны «народа» дано было обещание никому не делать зла.

Жертвы деспотизма, которых там искали, не нашлись; зато вскоре принесены были первые кровавые жертвы новому деспотизму, водворившемуся на долгое время. Первой жертвой был начальник Бастилии де Лонэ, которого несколько солдат французской гвардии тщетно старались защитить от совершенно обезумевшей, яростной толпы. Когда толпа схлынула с места своей легкой победы к ратуше, где избиратели были в сборе, она показала ужасные, позорные трофеи своей победы – пряжку от галстука беззащитного, которого они по дороге убили. Еще ужаснее было то, что эти злодеи несли на пиках головы нескольких убитых; но зверство толпы еще не было насыщено. Помощник торговца Флесселя обещал утром доставить оружие, но появилось сильное подозрение, что он обманывает народ. Малодушие, кажется, побудило его употребить самую опасную военную хитрость: направить народ к месту, где не было оружия; новому властелину улицы это не понравилось; под крики толпы Флесселя потащили судить в Пале-Рояль. Народ взялся судить: несколько выстрелов продолжили счет его жертвам.

Сцены примирения. Анархия

В полночь эти вести дошли до собрания; депутация, отправленная к королю, встретила его на дороге. Один из многочисленных дворян-либералов, личный друг короля, герцог Лианкур, уговорил его отправиться в собрание без охраны. Его встретили восторженными рукоплесканиями: последовала сцена примирения в духе страны. О реакционном министерстве не было речи; несколько популярных депутатов поспешили в Париж с доброй вестью, и там президента Бальи назначили бургомистром Парижа вместо убитого Флесселя, а начальником национальной гвардии избрали Лафайета, героя американской войны за независимость. Отслужили благодарственный молебен, и король дал себя уговорить приехать в Париж. Новый мэр Бальи в изысканной приветственной речи сказал слова, оказавшиеся, к несчастью, пророческими: «Генрих IV некогда покорил этот народ; сегодня же население Парижа покорило короля своего». Вернувшись в Версаль, Людовик опять призвал Неккера, а собрание избрало президентом на место Бальи герцога Лианкура.

Взятие Бастилии, которая, в сущности, была не взята приступом, а скорее передана народу, считалось и до сих пор считается французским народом за начало нового времени, эрой свободы, и в кругах свободомыслящих всего света глядят на это с восторгом. Прежде всего это было тяжелым поражением государственной власти, сигналом к первой дикой вспышке анархии, неистовствовавшей впоследствии по всей стране. Одним из многих случаев было убийство кратковременного министра Фулона, которого толпа подхватила в Фонтенбло, притащила в Париж, повесила на фонарном столбе и отрубленную его голову носила как трофей. Также был повешен зять семидесятичетырехлетнего Бертье, хотя оба не заслужили никакого веского упрека; старый порядок вещей уничтожался среди ужасов всякого рода.

В то время как народ под впечатлением созыва государственных сословий и волновавших его честолюбцев-демагогов полон был самых преувеличенных надежд, нужда достигла страшных, угрожающих размеров, вследствие плохих урожаев 1788 года и холодных зим 1788 и 1789 годов. Всюду возбуждали народ против аристократии ораторскими речами о его неприкосновенных верховных правах и терпимых несправедливостях; следствием были анархия и преступления. Грабили замки, безнаказанно убивали, расхищали леса, нарушали права охоты. Прежние обязанности нигде не исполнялись, и хорошо еще, когда землевладельцу или монастырю удавалось откупиться от зверств, подписав бумагу об отречении от своих прав. Государственная машина переставала работать; солдаты были ненадежны, бунтовали; королевские интенданты нигде не показывались, и все относящееся к прежнему порядку вещей рухнуло. От сумасбродства этой новой жакерии не ограждали ни благородная деятельность благодетеля бедных, ни безупречная жизнь. Подобные случаи составляют отличительную черту смутных времен, что доказывается примером Германии, где это повторилось в 1848 году, хотя и в меньшем масштабе.

По всей Франции разнеслась пустая молва о вооруженных разбойничьих шайках, будто бы собиравшихся повсюду. Взбудораженный народ трепетал против разбойников, которые не являлись, да и не существовали. Вновь созданная национальная гвардия была сомнительным приобретением, так как она попала под общее несчастье этого смутного времени, когда все хотели повелевать и никто не хотел повиноваться. Положение ухудшалось с каждой неделей, так как при увеличивающейся ненадежности положения производительная деятельность ослабла, работы не было, затруднялось обращение денег и останавливалось естественное кровообращение в народном организме. Обстоятельства усложнились еще одним новым явлением, вполне естественным – эмиграцией аристократов, которые теперь нигде не были ограждены от грубого насилия. Первыми эмигрантами в страшные июльские дни были граф д’Артуа, брат короля и семейство Полиньяк, особенно близко стоявшее к королеве.

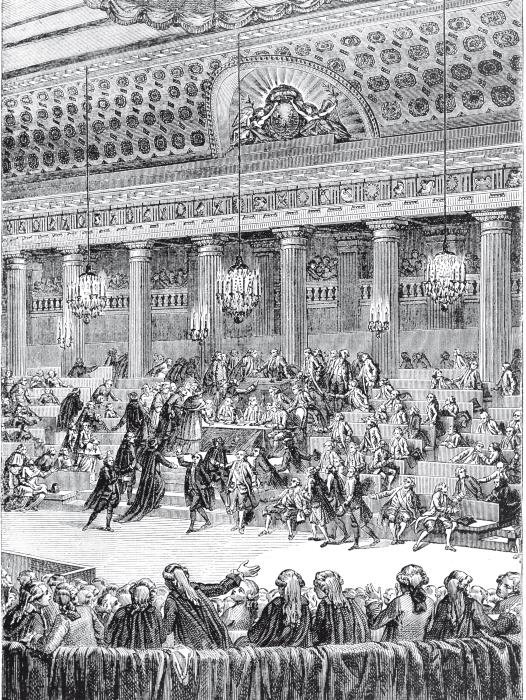

«Ночь чудес», 4 августа 1789 г

Собрание приступило к работе 1 августа. Единственная положительная сторона последних событий – возвращение Неккера, не имела уже особенного значения. Более чем когда-либо требовалось сильное правительство, а создать его Неккеру было не под силу. Это было невозможно ввиду настроения собрания и волнения в народе. По предложению мечтателя Лафайета постановили: по теории доктринеров начать конституционную хартию декларацией прав человека и гражданина. Совещания эти были прерваны доходившими отовсюду известиями об увеличивающейся анархии в провинции. Собрание, с одной стороны опасаясь оказаться недостаточно человеколюбивым, с другой – под страхом вооруженных шаек, подкупленных демагогами, находившимися на трибунах, принялось тушить огонь маслом.

Случилось это в знаменитую ночь 4 августа, о которой французы до сих пор говорят с гордостью. На очереди стоял вопрос о смутах в провинции. Настроение собрания было возвышенное, и два знатных представителя, виконт де Нояль и герцог де Эгильон, красноречиво выразились, что этим беспорядкам может помочь только радикальное средство – немедленное уничтожение феодальных порядков. Это было собрание французов, один оратор за другим выступали против феодальных прав, горячились все более и более; привилегированные теснились, спеша складывать права свои «на престол отечества», как они говорили. Один из депутатов, не потерявший еще головы, положил перед председателем записочку: «Никто не владеет собой, закройте заседание». Никто не обратил на это внимания и с новым восторгом встречали всякое новое решение или предложение. При царившем на этом заседании беспорядке трудно было разобрать, что предлагают и что утверждают. Королю присудили титул restaurateur de la liberté française, и так, под ликующие крики собрания, в течение шести часов, в ночь на 4 августа, пало тысячелетнее старое здание государственного и общественного устройства. Уничтожены были родовые и владельческие права, все привилегии городов и провинций, права охоты, голубятен, загонов для кроликов, крепостные права, покупка должностей, десятина, судейские взятки, избавление от налога.

С 6 августа началась редакция постановлений. При этом скоро выяснились величайшие трудности, и ежели бы собрание и весь народ не были охвачены самообольщением и идеологическими увлечениями, то увидали бы всю ребяческую поспешность сделанного, заменив порядок, хотя и плохой, но все-таки порядок, – хаосом. Так именно случилось со статьями, касавшимися уничтожения или, вернее, освобождения от платежа 1/10, как это было решено. Тут проявилось враждебное настроение к церковным делам. Аббат Сиэйс, не сочувствовавший увлечениям той бурной ночи, высказал перед собранием следующие строгие слова: «Вы хотите быть свободными, а не умеете быть справедливыми». 11-го окончили редактирование постановлений, а 13-го представили их королю, принявшему предложенный ему собранием титул восстановителя свободы французов.

Конституционные вопросы. Права человека

Первым последствием постановлений было то, что тотчас и всюду, больше прежнего, все стали отказываться от выполнения всяких обязательств. Недоимки в государственном казначействе дошли до невероятного предела, путаница понятий увеличивалась. «Где бы мы были, – взывал один из депутатов, и никого не поражало его преступное безумие, – где бы мы были, Великий Боже, не будь у французской гвардии довольно разума, довольно философии, чтобы предпочесть священные права человека и гражданина мертвящим, безжизненным законам военного кодекса?» Грубое безначалие и дезертирство массами доказывали, что последователи этой философии, признавая вообще «обязанности» гражданина или человека, все более и более освобождали себя от честного исполнения прямых обязанностей каждого по должности, по званию и относительно семьи.

Ночь 4 августа 1789 года, также известная как «ночь чудес» – знаменательный момент Великой французской революции: в ходе проводившегося в эту ночь заседания Учредительное собрание Франции положило конец феодальному строю, отменив привилегии двух правящих сословий, духовенства и дворянства. Гравюра Шарля Монне, опубликованная в журнале Pittoresque, Париж, 1882 г.

Когда 7 августа Неккер потребовал нового займа, тогда указали на имения духовных лиц, как ближайший способ выйти из финансового затруднения. Работа собрания подвигалась медленно и при постоянных препятствиях. Помехой было честолюбие многих членов, желавших послушать себя, и, при отсутствии привычки произносить речи, большинство прочитывало сочинения, читанные уже в салонах и на которые они глядели преимущественно как на изящное или сценическое произведение. Мешало и то, что рядом с буйной, хотя еще и небольшой радикальной партией члены правой стороны вместо того, чтобы спасать, что можно, вели себя недостойно, неприлично, следуя грустной политике – теории пессимизма «чем хуже, тем лучше». Но все это было неважно сравнительно с полным бездействием правительства, нимало не влиявшего на собрание.

Наконец дошли до «человеческих и гражданских прав», о которых рассуждали многие недели. Это вызывало всегда строгую критику практичных государственных людей, таких как Мирабо, а также практичных народов, англичан, хотя на их конституцию эти идеологи, в свою очередь, глядели с презрением. Это были правила, определения, принципы лучшего мира, причем ясно выступало глубокое влияние на все умы отвлеченно доктринерского характера литературной оппозиции. «Каждый человек имеет природное право заботиться о своем сохранении», – гласит первый параграф. Существенный смысл его можно выразить так: «Все люди свободны и равны, и только благосостояние их может быть различно; все люди имеют право противиться притеснениям; верховная власть исходит от народа, и те, кому она вверена народом, суть единственные законные властители». Все это были постановления, совершенно ненужные для государства, пережившего тысячелетия; слова непонятные или, еще хуже – полупонятные, потому в высшей степени сбивчивые и опасные для большинства народа, из 26 миллионов которого грамотных насчитывалось едва миллион. То же доктринерство господствовало в отдельных постановлениях. В угоду отвлеченной теории отвергли систему двух палат, как доказано в наше время всегда самую благоразумную и необходимую, в данном случае особенно нужную, чтобы облегчить, сгладить, сделать сколько-нибудь возможным переход от старого порядка к новому.

Портрет Оноре Габриэля де Рикетти, графа де Мирабо. Гравюра Франца Габриэля Физингера по картине Жана-Урбена Герена, 1789 г.

Вопрос о королевском veto более всех других сосредоточивал на себе внимание революционной агитации, и тут-то проявилась вся ошибочность отвлеченных понятий и незнакомства с историей. Дело шло о существовании королевства. Для вступления закона в силу признали необходимым одобрение короля; а что, ежели король откажется одобрить какой-нибудь закон? Допустит силу veto безусловную, неограниченную, как в английской и большинстве новейших конституций, или ограничит его, допуская только отсрочку решения так, чтобы закон вступал в силу без воли короля, подтвержденный только несколькими сессиями собрания. Словом, будет ли veto неограниченное (absolu) или приостанавливающее (suspensif). Опыт и изучение живых народных и государственных организмов, какими показывает их нам история, отвечает, что первое (т. е. безусловное veto) немыслимо там, где государство не призрачное, а действительное. На детское возражение, что таким образом один человек может навеки задержать развитие законодательства великой нации, возражают, что тот, кто не может выдержать противоречия, не может быть и поддержкой; чему можно случайно повредить, то не может быть полезно. Можно сослаться на пример Англии, где конституцией установлено безусловное veto, но им не пользуются уже более 200 лет. Напротив, только «приостанавливающее veto» делает народных представителей всемогущими, – как было во Франции времен национального собрания, когда всемогущей стала одна палата, придавая всему остальному характер нерешительный, непостоянный, незаконченный и настежь отворив ворота худшей из тираний – тирании большинства законодательного собрания.

Эти мечтатели ничего не предвидели; напрасно раздавались меткие и глубокомысленные слова Мирабо: «Свободе народа необходим король!» В новой конституции прежде всего старались следовать принципу contrat social. До столкновения не дошло при слабости короля, который, по-видимому, вовсе не заботился об этих подробностях. После некоторого сопротивления он утвердил постановление 4 августа вместе с предложением Неккера. Для покрытия страшного недостатка в финансах Неккер предлагал взимать четвертую часть всех доходов в виде чрезвычайного налога; собрание утвердило это под впечатлением патриотической речи Мирабо: «Банкротство стоит перед вами, банкротство во всем ужасе, оно грозит вам, грозит поглотить вашу честь, ваше достояние, а вы совещаетесь!»

5 и 6 октября 1789 г

Общее положение дел не улучшалось; оно вращалось в заколдованном кругу; нужда вызывала волнения, смуты, останавливая торговлю и обмен, приводила к нужде; одна беда загоралась и усиливалась от другой. Безначалие развивалось все более и более, и демагогия Парижа преподала анархии в провинции еще новые заветы и указало новые жертвы. Изменниками народа считались все, кто стоял за две палаты, за непрерывность заседаний, за veto. Понять значение veto предоставлено было невежественной толпе, все более дичавшей, доведенной ложью, клеветой и нелепыми рассказами до лихорадочного бреда. Недорогого стоила и национальная гвардия; она сама избирала себе офицеров и им только повиновалась; это расшатывало и ослабляло дисциплину в армии; но все находили, что избрание себе офицеров согласовывалось с правами человека и гражданина.

Портрет Жана Поля Марата. Гравюра Ламберта Антониуса Классенса, ок. 1792–1808 гг.

Такая зараза разносилась дикой и низкой прессой, среди которой особенным влиянием пользовался «Ami du peuple»; издатель его, Поль Марат, был прежде плохим лекарем, потом занимал место ветеринара в конюшне графа д’Артуа. Наконец, дошло до отвратительных сцен 5 и 6 октября. Среди голодающего народа, ежедневно толпившегося перед ратушей, булочными и овощными рынками, – для охраны их требовалась национальная гвардия, – распространилась мысль, что нужда прекратится, если в Париже будет жить король, которого аристократы хотят увезти в Мец. Приготовились к большой демонстрации, и 5 октября огромное шествие женщин, между ними были, говорят, переодетые мужчины, двинулось к Версалю. Прибыв туда в три часа, они расположились вокруг дворца и потребовали от собрания, через своих депутатов, спросить у короля простое согласие на решенные к этому времени конституционные постановления. Поневоле и осажденный, вместе с национальным собранием, он согласился к 10 часам. В Париже среди черни и национальной гвардии, куда втерлись разные негодяи из армии, возгорелось желание следовать за шествием, и командир ее Лафайет, сначала противившийся этому, признал за лучшее согласиться и стал во главе. Он был их вождь, и потому он должен идти с ними. Дорогой он заставил их присягнуть королю и национальному собранию. Как будто это могло иметь значение! В полночь они дошли. Считая спокойствие обеспеченным, он к утру прилег. Между тем толпа черни проникла во дворец с намерением убить «австриячку». Она едва успела, полуодетая, спастись у короля, а два телохранителя, стоявшие на страже, были убиты, исполняя долг свой. Лафайет вовремя поспел и отвратил худшее; утром 6-го происходило новое примирение. Король, королева и Лафайет вышли на балкон. В приветственных криках стоявшей внизу толпы слышались приглашения в народном духе, по вежливому выражению истории, переехать в Париж, на что Людовик выразил согласие. В шествии, сопровождавшем его в добрый город Париж, было несколько храбрецов, которые несли на пиках головы убитых телохранителей. Поздно вечером 6-го прибыл он в Тюильри, а в середине октября перебралось туда и национальное собрание.

Король и собрание в Париже

Наступила слабая реакция, в смысле порядка, так что остальная часть года и первая половина следующего прошли относительно спокойно. Национальное собрание издало военный закон; герцога Орлеанского отправили в Англию, и явилась надежда на улучшение положения ввиду назначения в конце 1789 года Мирабо, секретно, советником короля. Его мысль была образовать сильное и в то же время либеральное правительство. Либерального, современного, народного начала он не находил ни в решениях и правилах, ни в направлении правительства. Мечтой его было освобождение жизни народа и государства от привилегий и монополий; свободы совести – от повелений господствующей и нетерпимой Церкви; освобождение работников от зависимости землевладельца, капитала – от монополии биржи и столицы; избавление правосудия от странного положения, в силу которого оно составляло как бы частную собственность землевладельца и сочленов судебного парламента; финансов – от непомерной и непозволительной расточительности жадных царедворцев; управления – от взяток и продажности должностей; наконец, народного единства – от внутренних таможенных пошлин и провинциальных привилегий.

Все это было полностью устранено, и главную задачу руководителя Мирабо видел в проведении и поддержке этих великих принципов. Страшная опасность была не там, где легкомысленная толпа и лицемерные честолюбцы видели ее: не в упорстве или кознях правительства следовало искать ее, но в отсутствии всякого правительства. Для восстановления правительства он думал прежде всего удалить короля из этого кипящего водоворота в самую либеральную провинцию, Нормандию, хотя бы в Руан, и оттуда, просматривая решения национального собрания, утверждать и проводить новую свободу. Надо было начать действовать решительно и выказать эту решимость тем, что, победивши разные мелкие соображения, поставить во главе правления самого гениального советника, действовать заодно с ним или через него, или предоставить дело ему. Но именно после ужасных событий, только что пережитых, слабый король не мог решиться ни на что. Мирабо постарался подойти к своей цели другим путем. Он предложил собранию дать министрам место и совещательный голос в прениях – дело понятное и обычное в наше время. Посредственность тотчас поняла, куда он метит, и повела против этого плана встречную интригу. На следующий же день внесено было одним депутатом предложение, чтобы ни один член национального собрания не мог быть министром во время этой сессии. Как будто невозможно и не в высшей степени желательно, чтобы министр одновременно пользовался доверием короля и народа. Вполне неосновательное решение это было проведено партией и котерией второстепенных талантов, Барнавом и Ламеттом. Собрание продолжало затем работу над конституцией и довело ее почти до конца. Перед наступлением ужаснейших годов ее истории, 14 июля 1790 года Франция еще отпраздновала день введения конституции, праздник федерации.

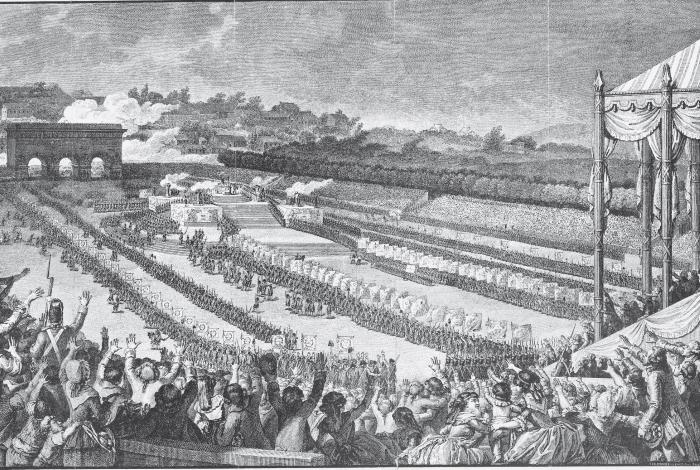

Праздник федерации, 14 июля 1790 г

Возвышенное настроение, еще раньше 1789 года охватившее народ, черпало силу свою в гуманных понятиях века и навсегда останется чем-то прекрасным и величавым. Лучшие люди того времени проникнуты были этими гуманными убеждениями и старались, согласно с ними, переделать действительность. Это было благодатью для позднейших поколений, и никто не дерзнет отрицать, что возведение этих новых идеалов составляет непреходящую заслугу Франции перед человечеством. Такое настроение умов в течение этого великого года породило множество союзов, братств, обществ на основе новых понятий, а вместе с тем вызвало и много празднеств, самое величественное из которых готовилось теперь в Париже.

Празднование первой годовщины Французской революции, 1790 г. Гравюра, 1885–1898 гг.

По постановлению муниципалитета и национального собрания, для увенчания союза или федерации в одно соединение всех французов, на Марсовом поле построили, усердием целого населения, громадный амфитеатр на 400 000 мест. В новой Франции, признавшей человеческие права, все – братья и сестры, и мы видим работающих рядом монаха с солдатом, даму в шелку рядом с работницей в шерстяном платье. Подходят депутации со всех концов Франции, от национальной гвардии, от армии, моряков, союзов (федераций), рядом с бесчисленными, единичными, восторженными и любопытными.

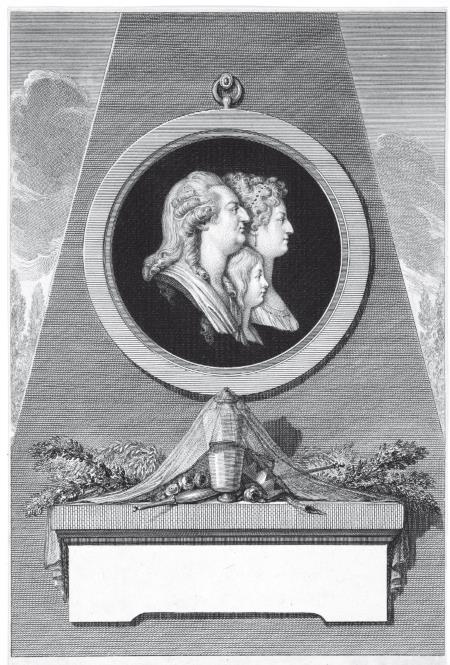

Портрет Людовика XVI, Марии-Антуанетты и дофина. Гравюра Огюстена де Сент-Обена, 1791 г.

Утром 14 июля отправились на место торжества король и его семейство, весь двор, национальное собрание, общинный совет Парижа, федерации из провинций, депутации с их знаменами. Дождь лил, но живой нрав, которым одарен этот народ, восторжествовал над плохой погодой, длинными переходами и плохими дорогами. Среди громадного места торжества стоял алтарь отечества: там епископ Отенский Талейран отслужил обедню с тремястами шестьюдесятью священнослужителями, одетыми в белое, опоясанными трехцветными шарфами, белым, красным, синим, сделавшимися во время одной из примирительных сцен символом нового порядка вещей. Военная музыка сопровождала это странное религиозное торжество. Епископ освятил сначала старое знамя Франции королевской, хоругвь, затем знамена 83 департаментов, на которые по решению собрания разделена была страна, вместо прежнего деления на провинции. Поcле этого принес гражданскую присягу Лафайет как первый гражданин, за морем обнаживший свой меч на служение свободе и защите прав человека. «Мы клянемся в верности закону, нации, королю». Залп артиллерии, с криками: «Vive la nation, vive le roi», – раздался при бряцании оружия и туша всех инструментов. Затем принес присягу президент национального собрания, потом король: «Национальным собранием установленную и мною принятую конституцию честно соблюдать». В эту самую минуту солнечный луч прорвался сквозь облако, королева подняла дофина вверх, и восторг народа достиг высшей степени. Все слилось в одно чувство: не было различия вероисповеданий, сословий, провинций, солдат или духовных, знатных или третьего сословия – все это были члены одной, новой, переродившейся Франции. Торжество продолжалось еще несколько дней. Бастилия была срыта, и на том самом месте устроены танцы. Все желали представиться королю, уходили от него в восторге от приема его и празднеств. Одушевление распространилось во всех провинциях, и праздники, устроенные разными обществами, продолжались еще некоторое время.

Глава третья

Революция до осуждения короля

Партия якобинцев

После праздничных увлечений следовали рабочие дни, когда противоречия с неумолимой действительностью снова предстали во всей силе. С октября предводители умеренных, Мунье, Лалли-Толендаль и др., выбыли из национального собрания; многие члены, опасаясь угроз или напуганные чернью, уже не являлись на заседания. Эмиграция принимала все большие размеры и была для многих, особенно для офицеров, истинной и горькой необходимостью. Ни величайшее терпение, ни сдержанность не охраняли от грубости толпы и вооруженных плутов-предводителей и, при слабости и бессилия начальства, не находили защиты ни в деревне, ни в городе. С другой стороны, праздник 14 июля был бельмом на глазу радикальной партии, для которой примирение не было целью. Они начали очень зло: от их внимания не ускользнуло, что большая часть союзников горячо преданы королю, и это настроение еще более окрепло после праздника. Тон их газет и брошюр сделался, если то возможно, еще ядовитее. «Приготовьте восемьсот виселиц в Тюильрийском саду и повесьте всех предателей отечества, и гнусного Рикетти во главе всех»; в искусстве поражать словами, лгать бездоказательно, подозревать и в подобных средствах демагогии они достигли высокого совершенства. Гораздо важнее была окрепшая организация радикальной партии, пустившей корни в самых маленьких кружках и охватившей в короткое время всю Францию, в то время как государственный порядок и организация власти разлагались и распадались всюду.

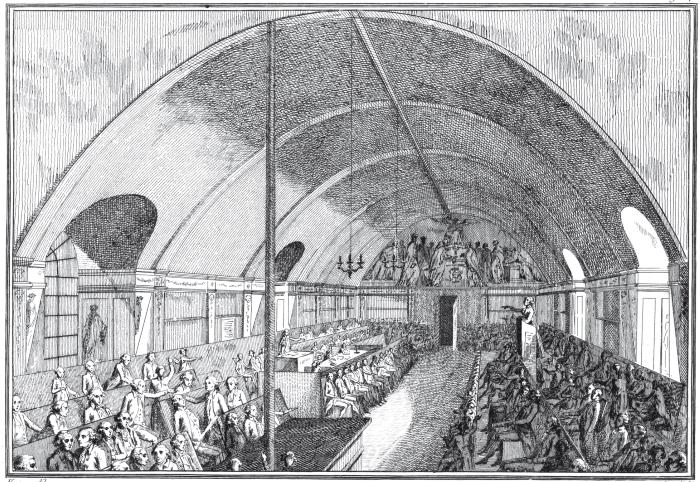

Заседание якобинского клуба в библиотечном зале монастыря Св. Якова, 1791 г. Гравюра по картине Анри-Николя Ван Горпа, 1791 г.

То был клуб якобинцев, получивший название от своего первого помещения в Париже. Он опередил все бесчисленные свободомыслящие общества, и в нем к началу 1791 года было 1200 членов и 299 филиальных клубов в департаментах, беспрепятственно разраставшихся, к чему давно уже привыкли, и получивших свои лозунги из Парижа. Здесь первенствовали таланты, которым национальное собрание казалось слишком утонченным, и немало умеренных скорее попряталось за спину радикалов. Здесь в первый раз старое французское обращение monsieur было отвергнуто как аристократическое и заменено словом citoyen (гражданин) по новой моде. Здесь-то и рождались прошения, адреса, демонстрации, которыми толкали вперед национальное собрание. При бесчисленных мятежах в провинции, возмущениях военных в Нанси в августе 1790 года, кровавых волнениях католиков и протестантов на юге не было недостатка в материале для ораторов и демонстраций. Одно из многих зрелищ, представленных собранию, осталось бессмертным по особенному безобразию: 19 июня безумный барон, господин фон Клотц, родом из Клэва, изменивший свое немецкое имя в Анахарсис Клоотс, во главе депутации «рода человеческого», состоящей из шестидесяти нанятых бродяг, переодетых испанцами, турками, халдеями, монголами, неграми и т. п., явился перед лицом собрания, и нельзя было не оказать этим шутам должного почета в заседании. В другой раз, под давлением тех же страстей, было принято решение об уничтожении некоторых титулов; таким образом, граф Мирабо с тех пор назывался только Рикети и т. д.; гораздо более опасений внушали отношения собрания к церковным вопросам и ко всему, что с ними связывалось; они-то и послужили элементом для дальнейшего брожения и раскола.

Революция и католическая Церковь

С октября 1789 года до середины следующего года тянулось решение вопроса о церковном имуществе и, вместе с тем, о положении духовенства во вновь созидаемом государстве. При рассмотрении нужд казначейства указывали на это богатое имущество, 3 миллиарда по оценке, и в теории преобладающей партии было положено, что это имущество принадлежит народу: «Они отдаются в распоряжение народа», – было решено по представлению Мирабо, и следующее определение от 9 декабря 1789 года: «Продать имущества на 400 миллионов», – объяснило это возражение. Государство приняло на себя обязательство выдавать за это духовенству жалованье; определено было очень выгодное для низшего духовенства постановление, что оно должно получать не менее 1200 франков, при квартире и с садом. Гораздо решительнее поступала новая «Конституция для духовенства» от 29 мая 1790 года, утвержденная 12 июля, по которой было определено, чтобы в будущем избиратели каждого округа выбирали себе приходского священника; департаментские избиратели – епископа. Гражданская присяга потребовалась и от священников, как включенных в гражданскую конституцию.

Страшное столкновение последовало по этому поводу. Священники были не только граждане, и не это было их первой обязанностью. Громадное большинство их было глубоко проникнуто тем, что они принадлежат другому обществу, основание которому положено в такие времена, когда о французской нации и понятия не имели. Общине, освященной силой и верой тысячелетий, которая распространялась далеко за пределы этой страны и эпохи, и в обширном значении слова называющей себя всемирной, католической. Современные взгляды, просветительные идеи проникли и в римское духовенство, и, как водится, многие духовные деятели сделались крайними радикалами. Аббат Грегуар, один из этих пламенных, первый присягнул по-новому. Талейран из Отена был первый епископ, избранный по новому уставу; но большинство духовенства не следовало этому примеру, и вскоре возник вопрос: о священниках, отвергающих присягу, pretres refractaires, составивший важную и тяжелую задачу в искусстве управлять тогдашней Францией. Собрание, признавая с логической верностью, что всякая власть истекает из верховной воли народа, признало и духовенство слугами и поверенными этой верховной воли и предоставило им (26 января 1791 г.) выбор между присягой или потерей мест. Неприсягавших было большинство; из 131 епископа принесли присягу только 3, и эта невооруженная корпорация оказала совершенно иное противодействие, чем другие бесчисленные общества, которые так легко разбивали на части. Большинство народонаселения сочувствовало неприсягавшим священникам. Присягнувшие, поддержанные народной демагогической силой, в ту минуту властвовавшей, могли занять церкви и священнические дома, но сердца верующих, т. е. большинство собственно народа, не были с ними; наиболее опасным для хода дел было то обстоятельство, что в этом случае король выказал некоторое упорство, какого обыкновенно не выказывал. Мучимый совестью, он обратился к папе и получил оттуда ответ: не рисковать спасением души своей и народа своего, нарушая обязанности относительно Церкви, что было и его собственным искренним убеждением. Скорбя сердцем, утвердил он эти решения, когда его к тому принудили; но последнее слово не было сказано, и вопрос этот должен был найти себе точку исхода.

Смерть Мирабо, 1791 г

2 апреля 1791 года Людовик был лишен последней возможности спасти свое королевское достоинство от поднимавшегося революционного прилива: Мирабо скончался. С начала года он получал регулярные платежи из королевской шкатулки, необходимые ему при расстроенных финансах. Советы его были бесценны; прошлое Мирабо в некотором смысле и настоящее его отвращало от него короля, но понемногу он привык к мысли о союзе с ним, надеясь, что вмешательство такой силы, в крайнем случае, даст благоприятный оборот делам, а желание многих – покончить с революцией, пришло бы ему наконец на помощь. Мирабо обладал качествами государственного человека: истинное воодушевление и идеалы, возвышавшие его над болотом пороков, верный взгляд на исполнимое, практическое, необходимое, непреодолимое мужество (в такие времена драгоценнейшее свойство), горячее красноречие и величие речи страстно чувствующего человека – все, что требовал дух его народа. Одного ему недоставало – общественное мнение старалось не замечать этого в государственном человеке – силы, которую дает сознание нравственной чистоты. Неизвестно, повредило ли бы ему в глазах народа то, что, готовясь стать во главе правления, он принимал от двора деньги; он не продавал своих убеждений и не выдавал народное дело. Известно, что в последнее время его мучило одно, что с огорчением он называл «безнравственностью своей молодости, позором юности», и горечь предчувствия близкой своей кончины усиливалась для него при мысли, что ему не удалось искупить свои грехи и заблуждения большой заслугой отечеству: он умер в возрасте 42 лет. С томительным напряжением, с затаенным дыханием проследили друзья, враги и нация ход болезни и предсмертную борьбу могучего телом и духом человека, всегда занимавшего все умы: тело его было положено в церкви Св. Женевьевы, переименованной в Пантеон.

Бегство короля

Король, окруженный теперь ничтожными людьми, пошел обычным, бесхарактерным своим путем: даже Неккер оставил его в сентябре 1790 года. Через получивших некоторое значение эмигрантов, одновременно подбадриваемый и запугиваемый, бессильный по отношению к возрастающей анархии, огорченный отношениями революции к римской Церкви, которой он предан был по глубокому чувству и горячей вере, оскорбленный в самых святых своих чувствах, склонялся он к мысли о бегстве, но не в Мец, Лион или Нормандию, как некогда задумывал Мирабо. Хотя мысль, пришедшая ему в голову при изучении истории Карла I, что отъездом своим он подает повод к междоусобной войне, мучила его; но его смущал вопрос о требовании присяги священников и обида, испытанная им при поездке в Сен-Клу 18 апреля, когда национальная гвардия и столпившийся народ остановили его, а национальное собрание на его жалобы ответило только вежливыми словами. Это не заглушило его сомнения.

Неудача

20 июня 1791 года, в час ночи, Людовик и Мария-Антуанетта, переодетые, покинули дворец и на бульваре сели в экипажи с паспортом на имя баронессы Корф, со свитой, и поехали по направлению к Шалону и Монмеди, по соглашению с маршалом Булье, обещавшим обезопасить бегство войсками. Отъезд был устроен так непредусмотрительно, как только возможно; пустые вопросы этикета, несчастье этого двора, примешались сюда и произвели задержку на 24 часа, перепутавшие все прочие приготовления; но карета с эмигрантами благополучно достигла Сен-Мену. Так как лицо короля, и без того заметное, было достаточно известно по монетам и ассигнациям, то почтмейстер Друэ узнал короля, не желавшего принимать никаких мер предосторожности.

Гравюра памятной медали Людовика XVI

Друэ был якобинец по духу и разделял убеждение, что это бегство могло служить сигналом междоусобной войны и самого страшного бедствия – возвращения эмигрантов: проселком обогнал он королевскую карету по дороге в Варенн. Карета была остановлена. Чернь собралась, забили тревогу, улица и мост через Эну были заграждены. Драгунов Булье не было на месте, а когда маршал подъехал к баррикадам Варенна, то оказалось, что карета королевской семьи уже полтора часа как идет обратно по направлению к Парижу, и по всей стране били в набат. Доказательством дурной организации служит то, что в Париже бегство было открыто и обнаружено в то же утро после отъезда, и Лафайет, ответственный за побег, действовал теперь энергично. Они потребовали привлечь к суду министров, отрядили комиссаров к войскам, дабы привести их к присяге национальному собранию, рассылали приказы задерживать всякого, кто покидает королевство, приводя в извинение почтительную выдумку, будто бы общественные враги увезли короля силой. Конечно узнали, что в Тюильри нашли протест, в котором король оправдывал свой отъезд горькими упреками, а вечером 22-го стало известно, что карета остановлена. Напротив, monsieur, граф Прованский, поехавший в обыкновенной карете и в другом направлении, благополучно достиг границы.

Партия А. Ламета

После того, как собрание решило, что его декреты не требовали в настоящее время согласия короля, посланы были три депутата сопровождать поезд короля и занять место в его дорожной карете. Можно себе вообразить приятности этого путешествия. В Париже, куда король прибыл 25-го, после четырех ужасных дней, он был принят молчанием громадного стечения народа, привлеченного небывалым зрелищем, и караул так строго охранял его, что он действительно мог считать себя узником. Между тем радикальная партия, добивавшаяся регентства, не устояла, и к престолу приблизилась в противовес ей «партия Ламетт», желавшая сохранения королевского достоинства. Настала минута, когда из демагогов нетрудно было попасть в министры. Барнав, один из главных комиссаров, сопровождавших королевскую карету, остроумный и оживленный молодой человек, вошел в соглашение с королевой, которой понравился. Советуясь с ним, король давал разумные ответы комиссии, которая его выслушивала и допрашивала, следствием чего было возвращение королю его власти, с условием, что он будет признан отрекшимся от престола и преступившим присягу конституции, если с войском пойдет против народа или допустит, чтобы другие действовали его именем; в таком случае он будет ответствен, как простой гражданин.

Утверждение конституции

Большинство в собрании были монархисты, как и громадное большинство народа, и выказывали в отношениях своих что-то похожее на энергию. Против клуба якобинцев они выставили общество Фельан, по имени монастыря, где они собирались. Для подписи одного республиканского прошения на Марсовом поле 17 июля использовалась военная сила. Лафайет велел, наконец, стрелять в чернь, не верившую в возможность такого приказания, и действие нескольких выстрелов, названных в одной из газет «кровавая баня» радикализма, ясно показало, как неопасен был бы народ для энергичного правительства. Большинство не вполне потеряло сознание, что следует подумать об усилении королевской власти после того, как ее так унизили. В этом умеренном духе был предпринят пересмотр и второе чтение конституции. Движение в пользу монархии или авторитета не шло далеко: с одной стороны, пессимистические отношения остатков из королевской партии, с другой стороны, зависимость большинства от догматов партий и их прошлого и страх перед трибуной, вредили тому. Конституция была решена и вручена королю 60 депутатами. Он ее принял 13 сентября, дал знать о том собранию, 14-го явился в зал при оживленных кликах и принес присягу. Его речь признали похожей на речь Генриха IV и еще раз встретили его с одушевлением. По представлению Лафайета была обнародована амнистия, строгий закон против эмигрантов взят назад, и 30 сентября 1791 года последний президент Турэ объявил заседание закрытым.

Конституция 1791 г

Клятва в зале Жё-де-Пома (jeu de paume) была таким образом исполнена. Собрание дало Франции конституцию. С революцией все кончено, и на одно мгновение во всех отдаленных кругах возрадовались тому, что цель достигнута, что наступил век свободы и общего счастья. Эта первая конституция была целой эпохой истории, и стоит на ней остановиться подробнее. Начинается она объяснением прав человеческих и гражданских торжественными словами: «В присутствии и под покровительством высшего существа… Люди рождены свободными и остаются свободными…»

Потом идет речь об устройстве государства: «Нет ни дворянства, ни пэров, ни наследственных различий, ни сословного, ни феодального управления»; церковные обеты не признаются государством; затем в семи параграфах изложены законы государства. Земля государственная разделяется на 83 департамента; гражданская присяга требует верности закону, нации и королю; брак понимается в государстве как contrat civil, что было для христианского и религиозного понятий важным и спорным законом.

Правление государством – представительное. Представителями народа служат: законодательное национальное собрание (corps legislatif) и король. Законодательное национальное собрание избирается всякий раз на два года. Первое собрание граждан назначает избирателей, а они депутатов. Избирательное право и право быть избранным соединено с ничтожным цензом. Стоившее многих споров решение о том, что депутаты не могут быть вновь избраны сразу по окoнчании срока их полномочий, а лишь по прошествии одного законодательного периода, и преобладание идеализма и краснобайства выказывалось, между прочим, в параграфе 3, сессия 5, статья 6, где сказано: «Вначале собрание и все депутаты вместе присягают именем французского народа – жить или умереть свободными». Министры и чиновники, получающие от короля жалованье, не могут быть сочленами национального собрания. Только собрание имеет право разрешать расход государственных денег, равно и предлагать и утверждать законы. Король может только предложить собранию рассмотреть какой-нибудь вопрос. В зал собрания его могут сопровождать только наследник престола и министры. У него только исполнительная власть: право объявлять войну и заключать мир разделяет он с законодательным собранием, которое он не может ни распускать, ни отсрочивать. Его гвардия не должна превышать 1200 человек пехоты и 600 конницы. Собранием решенные дела получают силу с согласия короля, он может остановить его, выставив причину: король рассмотрит (le roi examinera). Veto становится бессильным, если он употребил тот же прием в двух заседаниях подряд. Если и третье собрание признает закон, то он входит в силу и без его согласия. Король фактически отказывается от престола, если он не принесет конституционной присяги или откажется от нее: если, выехав из страны, не вернется в срок, назначенный ему законодательным собранием, если станет во главе вооруженной силы против нации или не воспротивится такому деянию.

Народу даны очень широкие выборные права: он сам выбирает депутатов, приходских настоятелей, духовенство, судей на шесть лет – из числа образованных или испытанных. На каждом судбище должен присутствовать королевский комиссар для охранения государственных интересов, государственного же прокурора выбирают граждане. В параграфе 4 говорится об общественной силе, т. е. о войске и национальной гвардии; она по существу должна быть послушною (essentiellement obeissante); никакой вооруженный отряд не должен рассуждать. Один параграф объясняет отношение нации к иностранным державам: «Французская нация отказывается предпринимать войны с завоевательными целями и никогда не будет употреблять свои действующие войска против свободы какого-либо народа».

Французская революция и Европа

Часть составителей конституции считала ее построенной непосредственно на человеческой природе; напротив, она целиком противоречила природе людей и не могла быть долговечной, как прежнее государство, образовавшееся согласно историческим условиям страны. Государство было перевернуто вверх дном, и никогда слова «революция», переворот не применялись так верно. Остроумные слова императрицы Всероссийской Екатерины II прекрасно характеризовали положение: «Во Франции теперь 1200 законодателей, которым никто не повинуется, кроме короля». Действительно, всякая государственная власть была низвергнута в минуту, когда всемогущество государства – всемогущество общественного блага – провозглашалось душой конституции. Верховная власть принадлежала 40 000 округов Франции.

Французы выработали теорию, которую их талантливые историки сумели распространить по всему миру, будто бы благодетельные преобразования, начатые во имя свободы, расстроились из-за вмешательства иностранных держав, обострились, приняли ядовитый, дикий характер, который привел к новому деспотизму и тем надолго унизил его во глазах всего мира. Их же более глубокомысленные люди давно опровергли это воззрение, и мы увидим, как безумным государственным правлением или безумным политическим дилетантизмом произведен был переход от отвлеченного идеализма к ужасному реализму; движение, шедшее изнутри государства, как и решение самых важных вопросов, попало в руки людей малоспособных или совершенно неподготовленных. Интерес эмигрантов, во главе которых стояли два брата короля, требовал того, чтобы вызвать за границей и у влиятельных дворов убеждение, что происшедшее в их отечестве было делом всех королей.

Древние писатели с насмешкой называли «надеждами беглецов» то, чего добивались нынешние предводители. Вмешательством вооруженной коалиции половины, или трех четвертей, или всей Европы предстояло спасти короля и возвратить себе прежние права. Вначале эмигрантам удалось найти сочувствие только при второстепенных дворах, например, в Турине, главном городе Сардинии, где был королем Виктор Амедей, тесть графа Артуа; в Мадриде, где бурбонская родня сидела на престоле, и в Стокгольме – где Густав III, в рыцарских мечтах своей романтической фантазии, особенно трогательно представлял себе личность Марии Антуанетты. Шведское посольство содействовало не удавшейся в июне попытке к бегству. На все это мало обращали внимания: надо было узнать, как отнесутся великие державы – Англия, Россия и оба немецких государства – к надеждам эмигрантов и к происшествиям со времени 1789 года.

В Англии личное мнение короля немного значило, так как известно, третий король из Ганноверского дома, Георг III, с 1788 года был помешанный. Хотя этот припадок сравнительно скоро прошел, но по дальнейшим последствиям уменьшал его монархическое влияние. Военные разделялись на две партии, и для одной из них, для вигов, первые события французской революции были сочувственны; под влиянием происшествий в Америке составилась маленькая демократическая партия под руководством доктора Прейса, желавшая открыть идеям Франции доступ и влияние на английские сословия. Этому движению французского духа, по крайней мере в первое время, симпатизировал известный государственный человек и оратор, Карл Фокc. Напротив того, тори чувствовали отвращение к этому движению. Английское государственное правление было прежде всего аристократическое, а французское движение направлялось с самого начала против аристократии; эти антипатии нашли себе красноречивого, все более и более безгранично горячего защитника в Эдмонде Бурке; вышедшие в свет в 1790 году его «Размышления о французской революции» были и остались оракулом реакционных убеждений до новейших времен. Большинство народа не разделяло ни то, ни другое воззрение; хотя дальнейшее развитие революции показало очень ясно ту глубокую пропасть, которая лежит между отвлеченным идеалом французской свободы и конкретной, сделавшейся исторической, медленно созревшей свободой Англии.

Но от возраставшей антипатии, вызванной этим сознанием, было далеко до войны в пользу старого порядка вещей Франции; война была далека от желания нации и духа ее руководителя, холодного и обдуманно все взвешивающего государственного человека, Вильяма Питта-младшего; не было забыто отпадение североамериканских колоний, состоявшееся с согласия старой королевской Франции и при ее деятельном содействии.

Не так просты были отношения к так называемым северным державам – России, Австрии и Пруссии. Внимание императрицы Екатерины II было обращено на две трудные задачи – борьбу с Турцией и Польшей – и самое благоприятное для нее было бы вовлечь Австрию и Пруссию в войну с Францией и тем обеспечить себе свободу действий в ее завоевательных планах. Она проявила себя очень ревностной защитницей монархического начала, и при немецких дворах влияние ее было довольно велико. Мнение населения не принималось в расчет. Внимание немецкого народа, т. е. его руководящего круга, было или казалось занятым внутренним развитием и расцветом литературы: вспомним, что в 1785 году «Дон-Карлос» Шиллера, в 1787 году «Ифигения» Гёте, в 1788 году «Эгмонт», в 1789 году «Духовидец» Шиллера, в 1790 году «Тассо» Гёте и отрывки из «Фауста» вышли тогда в свет. Конечно, и тут было брожение и, в известном смысле, революционное настроение в умах несомненное. О современном литературном развитии говорят, как о периоде движения и увлечения немецкой литературой; кто не чувствовал большую революционную силу в первом произведении Шиллера «Разбойники» (1781 г.) и еще более в «Коварстве и любви» (1784 г.) – сочинении, в котором не отвлеченным, а очень конкретным образом осуждается греховное и деспотическое поведение мелких князей. Сам Фридрих Великий и еще больше Иосиф II дали сильный толчок развитию понятиям о свободе, человеческом достоинстве, достигшими во Франции громадного успеха.

Первые действия революции, например, взятие Бастилии, были с торжеством приветствованы самыми талантливыми умами: Кантом, Фихте, Виландом, Клопштоком; последний оплакивал в высокопарной оде, что его народ, первый давший толчок свободе религии, лишен славы быть первым основателем политической свободы. То были одни рассуждения, впечатления, теории; способности же к политическому мышлению, не говоря уже о политических делах, были малоразвиты или их совсем не было. Иосиф II, отказавшись от своих немецких завоеваний, вступил в союз с Екатериной II для войны с турками; конечной целью союза была, несомненно, надежда на выгодные приобретения, выделенные из общего состава владений султана. Этот союз, однако же, достался австрийцам не даром: не дешево им обошлась попытка воевать с турками по-суворовски, так как сам Суворов командовал русской армией, действовавшей в Турции – небольшой по числу, но превосходной по своим высоким нравственным качествам. Он заставил австрийцев делать невероятные по быстроте переходы, проводить ночи без сна, довольствоваться скудной пищей и научал их вырывать из рук неприятеля такие победы, которые для всякого иного полководца окончились бы поражениями. Отуманив турок и изумив австрийцев своими оглушительными ударами при Фокшанах и Рымнике, он закончил кампанию беспримерным по смелости штурмом Измаила – деяниями, которые служили только провозвестием его будущих подвигов в Италии и Альпах.

В сущности, однако же, результат от участия австрийцев в войне с Турцией не оправдал ожиданий: Турция не пала еще так низко, чтобы ее можно было разделить, и прусский министр, Герцберг, ясно сознавал опасность русских замыслов. В это время в феврале 1790 года Иосиф II скончался. Его брат Леопольд, великий герцог Тосканский, был человеком другого направления. Он управлял герцогством в либеральном духе, и хорошо правил им. Хотя он был большим политиком, но не понял того, что нельзя было продолжать быть королем венгерским, богемским, императором римским, герцогом бургундским и т. д., – того, что пригодно было для маленькой, вполне однородной страны. Он тотчас приостановил политику Иосифа и с итальянской проницательностью отнесся к событиям во Франции. Они касались его политики по отношению к Бельгии, восставшей против его брата; по отношениям к сестре, имевшей несчастье быть королевой Франции. В делах Бельгии, достигшей своего значения установлением «Бельгийского союзного акта», он понял очень верно, что из двух элементов, клерикального и демократического (монахов и демократических адвокатов), действовавших при возмущении единодушно, первые были несравненно опаснее. Ему нетрудно было дружить с духовенством, бывшим всегда, до смерти Иосифа II, другом Габсбургов. В восстании против своего епископа Австрия оказала помощь главе Церкви; он усмирил жителей Люттиха, гордившихся своими историческими правами, такими же средствами, как в конце XIX века австрийские и баварские войска успокоили подданных последнего гессенского курфюрста. В отношениях к сестре он был далек от экзальтированных взглядов братского или рыцарского заступничества; он советовал ей подчиниться на время, сдаться, переждать; он не сочувствовал планам эмигрантов; их действия не могли приобрести друзей между рассудительными политиками.

Эмигранты

Эмигрантов нельзя судить слишком строго. Очень многие выехали из Франции, как некогда гугеноты, не имея иных средств к спасению своей жизни. Но в изгнании злоба их возросла, и те из них, которые, как France exterieure, находились во владениях курфюрста Трирского, в Кобленце, представляли очень неоднородное общество; порядочные и рассудительные люди тут только поняли, что такое французская революция. Все шалости и пороки дореволюционного общества выплыли; безнравственность их доставляла много неприятностей их немецким хозяевам, и в то же время они соблюдали различие сословий, смешное и иногда очень грубое, выставлявшее старые порядки на посмешище. В то время, как придумывали всякие дикие планы реставрации, строго соблюдалось, чтобы при дворе, в Кобленце, граф д’Артуа был главой и главным украшением этого общества; что драгоценное право носить красный камзол имеют рожденные дворяне, а разночинцы и простые граждане должны довольствоваться желтым. Они учредили полки, в которых не было солдат, продавали офицерские места дворянам и, по возможности, тем, кто мог указать на 16 поколений предков.

Революция и государство

Не это общество, а самые события вынудили Леопольда двинуться далее. Определением 4 августа наносился убыток некоторым князьям немецкого государства как поземельным владельцам Эльзаса и Лотарингии. Владетельные епископы трирский, майнцский и кёльнский тоже были затронуты этим новым законом. Национальное собрание признало необходимость вознаградить всех. Чем более радикальная доктрина получала власть во Франции, тем сомнительнее было вознаграждение; нельзя было ручаться даже за личную безопасность короля и его семьи. Мысль Леопольда состояла в том, чтобы нравственным давлением союза европейских держав подействовать умиротворительно на революцию во Франции.

Леопольд II

Откинув традиции своих предшественников, он был в хороших отношениях со всеми, даже с Пруссией; на конгрессе в Рейхенбахе (в Силезии, 27 июля 1790 г.) пришли к соглашению относительно дел Турции. Фридрих-Вильгельм II, занимавший с 1786 года прусский престол, был склонен к великодушной политике в пользу притесненной французской четы, в союзе с Австрией, насколько это согласовывалось с прусскими интересами. Министр его, граф Герцберг, понимавший опасность такой политики, был вскоре уволен.

Портрет Леопольда II. Гравюра Иоганна Элиаса Хайда по картине Марианны Кизингер, 1757–1792 гг.

Из Падуи Леопольд II в виде циркуляра к европейским государям разослал заявление довольно угрожающего характера. Заключив мир со Османами в Систове, в начале августа, он освободился для действий на Западе; в конце того же месяца съехались они с Фридрихом Вильгельмом и курфюрстом Фридрихом Августом в Пильнице, в Саксонии. Здесь находились непрошеные гости: граф д’Артуа и прежний министр Калонн; состоялось объяснение в духе монархических правил; можно упрекнуть двух государей в слишком малом влиянии на бестактное поведение эмигрантов, но до войны было еще далеко, особенно Леопольд был далек от этой мысли. Революционная партия во Франции или часть партии, руководившая в ту минуту, довела дело до войны.

Законодательное собрание партий

1 октября 1791 года собралось первое, по новой конституции избранное, законодательное собрание; 745 депутатов, из них не менее 300 адвокатов, 70 литераторов и около 136, значит меньшинство, известных членов якобинского клуба. Выборы прошли при сильном и общем напряжении. Новая конституция так нелепо устроила выборы, что лучшая, т. е. работающая, часть народа, имеющая серьезную задачу и трудящаяся в поте лица, но не доросшая до своих новых гражданских обязанностей, уступала деятельность худшей части населения, всегда свободной. Кроме того, глупое или преступное решение национального собрания, по предложению адвоката Максимилиана Робеспьера, признало, что члены первого собрания не могут быть избраны во втором. Они предоставили зал собрания новой толпе парламентских новичков вместо того, чтобы воспользоваться опытностью, достигнутой прежними двумя годами.

Старая королевская партия первого собрания не нашла себе ни места, ни единомышленников. Левая партия конституционной монархии – их звали именем их клуба, фёльанами – составляла тут правую; левая состояла из сильно республиканского меньшинства; между обеими находилась, к несчастью, зависимая, нерешительная толпа, бросавшаяся туда и сюда, не принадлежавшая ни к какой партии. Собрание носило отпечаток посредственности; замечательного таланта не выступало ни с той, ни с другой стороны. В собрании посредственностей играют большую роль слова и те, кто ими владеет: такими руководителями были депутаты из Южной Франции, адвокаты из Бордо или люди из подобных кругов, как Верньо, Гуадо, Бриссо, Инар, Барбару и другие. По округу, в котором они были выбраны, их называли жирондистами. К ним присоединились люди, не принадлежавшие собранию, как Петион, один из трех комиссаров, посланных национальным собранием в Варенн: посредственность и человек простой, грубо наступающий там, где нет опасности, для бессмысленной толпы принимающий личину добродетели, между тем как пружинами его действий были жадность и простой эгоизм. Жирондисты вообще были скорее идеалисты, верили в свое красноречие, которое считали глубокомыслием. Их характеризует пустое старание превзойти вольнодумством первое национальное собрание, выказать свое расположение к народу постоянным недоверием к распорядительной власти. Одно из первых их постановлений было то, что при обращении к королю следует выпускать титул «всемилостивейший государь» и «ваше величество, Sire»; низость, которая ими на другой же день была уничтожена.

Портрет французского юриста Максимилиана-Мари Исидора де Робеспьера. Гравюра Людвига Готлиба Портмана, 1805 г.

Сначала это собрание имело меньше прав, чем национальное собрание. Рядом с ними был клуб якобинцев, гораздо более могущественный, чем официальные представители французского народа. Здесь была не только вся обстановка парламентского собрания – трибуна для оратора, кресло для председателя, прения, одобрения, скандалы – и честолюбие всех, кто не был членом законодательного собрания, находило себе здесь поприще. Здесь были могущественные предводители, нечто вроде опыта и практики парламента, организованная сила, пустившая ветви по всей Франции. Независимее на первый взгляд, но одушевленный тем же духом, был клуб кордельеров, более грубый по форме. Самым замечательным предводителем клуба якобинцев был Максимилиан Робеспьер, а у кордельеров – Дантон. Оба они начали свою карьеру адвокатами третьего разряда. Первый обратил на себя мимолетное внимание и в конце сессии злоупотреблял все чаще вниманием слушателей. Вся его жизнь есть редкий пример неразборчивости общества, когда дело идет о выборе кумира во время революции.

Способности его были средние, речь совсем не увлекающая, но он был фанатик; фанатик не убеждений, а скучных фраз о свободе, добродетели, ненависти к тирании: они постоянно были у него на устах и заменяли ему истинное убеждение. Он и другие возвратились к Руссо, и его contrat social сделался их евангелием. Мирабо взглядом государственного человека указал его опасное свойство: «Я боюсь этого человека, он верит в то, что говорит». С тех пор убеждались многократно, какую силу имеет на незрелую толпу, в смутное время, постоянное повторение известных фраз; особенно если присоединяется, как тут, с одной стороны, дьявольская подозрительность, а с другой – слава незапятнанной добродетели и бескорыстия. Такими качествами он обладал и слыл добродетельным, если под этим названием признавать свободу от чувственных страстей. Новый деспот, которого называют le peuple (народ), особенно охотно принимал лесть от такого, по внешности корректного человека; его мастерство льстить народу сделало его первым придворным нового образца, созданным революцией, и влияние его возрастало благодаря этому.

Портрет Жоржа Жака Дантона. Гравюра Ламбертуса Антониуса Классенса, ок. 1792–1808 гг.

Его противоположностью был грубый Дантон, человек чувственный, распутный, способный к громадным усилиям, обладавший громким голосом и геркулесовским телосложением, как Мирабо, не лишенный человеческих чувств, не мстительный (тогда как Робеспьер никогда не прощал обиды) и настолько же необдуманно смелый, насколько тот был труслив. Робеспьер управлял толпой лестью, а Дантон презирал ее и не боялся. На стороне этих людей был целый штаб подчиненных, влиятельных и талантливых людей, но, как всякая фанатическая партия, они умели употреблять в дело и ничтожества. Притом в их распоряжении была пресса, грубая, кровожадная, злословная: Гебертова газета «Пер Дюшен» и Маратова «Ami du peuple» и многие другие постоянно влияли на народ. Этим народом, подкупленной сволочью, наполнялись трибуны, где шумели и неистовствовали, нарушали прения и только с большим трудом можно было сохранить нечто похожее на парламентский порядок.

Падение короля. Министерство жирондистов

Самым большим несчастьем была полнейшая ничтожность и, нельзя этого скрыть, жалкий недостаток мужества у короля. Его политика строго держаться буквы конституции не заслуживала порицания, если бы исполнялась с твердостью; но ее трудно было провести при бунтующем народе, с одной стороны, потерявшем сознание слов: закон и обязанность, а с другой стороны – очень идеалистической, вместе с тем эгоистической партии жиронды. Два вопроса делали положение короля очень тягостным: отказ от принесения присяги священниками и эмиграция. Первые влияли на волнения в департаментах Кальвадосе, Геводане и Вандее. Декреты против них были усилены и вызывали бунты; король, не решавшийся даже слушать обедню у присягнувших священников, наложил свое конституционное veto, по которому собрание обязано было согласиться с ним. Вопрос об эмигрантах был тесно связан с вопросом о войне. Якобинцы в этом случае не были единодушны с жирондистами.