Книга: Философия упадка. Здесь научат самому дурному

Назад: Глава 15 Мигель де Унамуно: огорченный бытием

Дальше: Глава 17 Антонен Арто, шут над пропастью

Глава 16

Жорж Батай: жертвоприношение разума

Жорж Батай (1897–1962) – вероятно, самый парадоксальный философ и антрополог ХХ века. Он – сюрреалист и мистик в философии. Он – профессиональный исследователь зла.

Главной целью его работ было понять, как возникает зло. Он обращался и к первобытным обществам, и к преступникам былых времен, таким как Синяя Борода – Жиль де Ре, и к современному политическому злу нацизма, фашизма и колониализма. Основная его идея пессимистична: человечество никогда не могло достичь равного обмена, который всех бы примирил. Всегда образовывался какой-то «избыток» или «недостаток».

Избыток – например, избыток половой энергии – инвестируется в творчество, политическую жизнь или экономическую жизнь. Но, несмотря на большие цивилизационные достижения, избыток приводит к новым формам насилия. Можно быть справедливым и щедрым правителем, но всё равно тень насилия и несправедливых решений будет тебя преследовать.

Жорж Батай. Ок. 1943

Недостаток (нехватка, дефицит) осознается как проклятие и жертвоприношение. Любое общество, чувствуя, что пищи или других благ на всех не хватает, приносит кого-то в жертву или объявляет проклятым. Иногда жертву убивают, иногда просто выводят за пределы общества, объявляя маргиналом. Такой жертвой может быть шут, юродивый или современный нонконформист, на котором обычные люди вымещают свою злобу.

И «король», и «шут», по Батаю, принадлежат области «сакрального», то есть выведенного за пределы обыденного. Сакральное – это и почитаемое, и приносимое в жертву, и «неприкосновенное», и «неприкасаемое», и святыня, и скверна.

Поэтому, говорит Батай, нельзя понимать сакральное (священное) в бытовом смысле чего-то высокого и прекрасного – всегда за ним стоит жертвоприношение. Жрец приносит жертву и сам может быть принесен в жертву. Конечно, Батай сражался против фашизма, который любил разные высокие слова вроде «гордость», «служение», «величие», «подвиг», но прикрывал ими преступные действия и геноцид.

Критикуя фашистских «вождей», Батай решил пересмотреть наследие всей западной философии. Он находил уже у Платона те мысли, которые способствовали самоутверждению власти, не жалеющей никого и назначающей очередную жертву. Платон выступал как сторонник власти лучших, аристократов, чтобы во главе государства стояли лучшие.

Платон окончательно утвердил мысль, что мы думаем головой: до него мысль могли располагать и в груди, и во всем теле, а голову рассматривать скорее как орган восприятия, позицию органов чувств, а не думающий аппарат. Политические убеждения Платона повлияли на его физиологические убеждения. Вообще, Батай иногда критиковал и естественные науки, находя в них иерархию и дискриминацию.

Вождю-главе Батай противопоставил собственный образ безголового существа, «акефала», который добровольно приносит себя в жертву, чтобы уничтожить несправедливые иерархические структуры. В 1937 году он создал тайный клуб «Акефал», члены которого клялись, что они всегда будут только жертвами и никто из них не станет палачом (или доносчиком, что примерно то же), – разве что они все вместе выберут из своей среды палача. В деятельности этого тайного клуба выразилось предчувствие новой большой войны.

В этом же году Батай с друзьями создает лекторий «Коллеж социологии». Участники этого лектория – историки, антропологи, философы – исследовали возникновение иррационального в социальной жизни. Например, историк Дени де Ружмон (1906–1985) изучал, как была сконструирована та любовь, которую мы знаем из романов и собственного опыта, любовь как влюбленность. Оказалось, что этот идеал любви объединил в себе несколько культурных обычаев.

Это и монашеский экстаз: как монах любит невидимого Бога, взирая на икону, так и влюбленный смотрит на портрет возлюбленной и думает только о ней и не спит ночами так же, как монах-аскет. Мгновенному религиозному обращению стала соответствовать любовь с первого взгляда, согласно платоническому превознесению зрения над другими чувствами.

Это и персидская поэзия, восходящая к неоплатонизму и повлиявшая на трубадуров, – в этой поэзии низкие вещи были символами высоких: например, соловей и роза символизировали мужской и женский тайные органы, но символизировали скорее высокую мысль о любви, чем телесные отношения. Такой усложненный символизм и способствовал созданию идеи «высокой и чистой» любви.

Это, наконец, сектантство – например катаров в Провансе, ненавидевших плоть и рождение детей: так любовь была отделена от семейной жизни, превратилась в признак туманной юности, предшествующей семейным отношениям.

Аскетика, поэтический платонизм и сектантство создали те привычные нам обычаи – смотреть на фото любимого человека, не спать всю ночь, когда кружится голова, наполненная образами, влюбляться с первого взгляда, – которые кажутся нам «естественными». На самом деле это не естественные чувства, а результат влияния платонизма и христианства.

Главное, что доказывали участники Коллежа социологии, – нет ничего «естественного», всё было изобретено. Так они противостояли нацистской пропаганде, которая говорила, например, что для немцев «естественно» быть мужественными и воинственными, а для евреев «естественно» торговать и злоупотреблять доверием немцев и «естественно» становиться жертвами.

Свой метод Батай назвал «внутренним опытом», имея в виду недоверие авторитетам и испытание себя, эксперимент на себе, длительное наблюдение над собой. В психологии обычно это называют «интроспекцией»: так как возможности эксперимента ограничены – например, эксперимент не может занимать годы, – то интроспекция, опыт на себе, и позволяет отметить какие-то закономерности внутренней жизни.

Например, мы можем увидеть, как складывается реакция на событие, насколько прежние реакции влияют на последующие. Сам Батай считает внутренний опыт тяжелым испытанием:

Я называю опытом путешествие на край возможности человека. Всякий может отказаться от такого путешествия, но если кто-то решится на него, он должен отринуть существующие авторитеты и ценности, которыми ограничивается возможное. И поскольку опыт выступает как отрицание других ценностей и авторитетов, сам он, обретая позитивное существование, становится ценностью и авторитетом.

Понятие «позитивное» в смысле «отрицания отрицания» Батай взял из Гегеля: почтенные мыслители всегда что-то отрицали. Например, они отрицали иррациональное, темное начало в человеке, считая, что человек по природе добр. Но нужно отрицать это отрицание, найти темное начало в каждом человеке – только тогда мы поймем, что с современным человеком делать дальше.

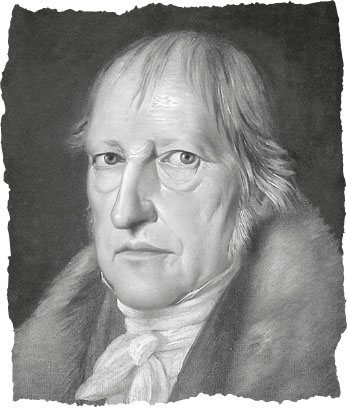

Якоб Шлезингер. Философ Георг Фридрих Вильгельм Гегель. 1831

Прежнюю философию Батай бранит за то, что она предпочитала экстазу диалог, но в этом диалоге навязывала собеседнику какое-то одно мнение, не позволяя оспаривать начальные предпосылки рассуждения. Тогда как во внутреннем опыте только и будет возможен настоящий диалог, без предпосылок. Это будет честный разговор и честное обсуждение всего, что тебя тревожит.

Именно отделение транса от области знания, чувства, морали обязывает конструировать ценности, объединяющие вовне элементы этих областей в виде авторитарных понятий, тогда как незачем было ходить за этим так далеко; наоборот, следовало вернуться в себя, чтобы там найти то, чего стало не хватать с того дня, как начали оспаривать эти конструкции. Но вернуться «в себя» вовсе не значит уединиться, это значит стать местом сообщения, сплавления субъекта и объекта.

Батай был близок к анархистам и художникам-сюрреалистам. Он говорил, что частные науки не дают ответов на главные вопросы существования. Но такие ответы перестает давать и поэзия, потому что она тоже может быть подвергнута критике как недостаточно жертвенная, слишком эстетизированная. Поэзия открывает «долю возможного», некоторую фантазию о сути жертвоприношения, позволяет что-то сказать о мире. Но она не объясняет, как устроен наш глубинный опыт.

Любовь, поэзия – в романтической форме – были теми путями, на которых мы искали убежища от одиночества и увядания жизни, разом лишившейся своего очевиднейшего исхода. Но когда-нибудь эти новые пути перестанут отличаться от прежнего, а прежний уже давно стал недоступным или стал казаться таковым для всех, кого затронула критика: тем самым их жизнь была лишена доли возможного.

На место старой эстетической поэзии Батай ставит антиэстетику, «драматизацию существования». Она позволяет не прибегать к старым символам, культурным и религиозным. Она сразу требует понимать, как происходит жертвоприношение, какова его структура и откуда в обществе возникли зло и насилие.

Иными словами, состояние экстаза или восхищения достижимо лишь благодаря драматизации существования вообще. Долгое время главную роль в этой драме играла вера в Бога, который был предан, но любит нас (до такой степени, что умирает за нас), искупает нашу вину и спасает нас. Но ведь нельзя сказать, что с утратой веры драматизация становится невозможной: в самом деле, она известна и другим народам, которые воспитывались не на Евангелии, но экстаза достигали через нее. <…>Драматизация присуща всякой религии, но если она является всецело внешней и мифологической, то может иметь сразу несколько независимых форм. Происходит сопряжение жертвоприношений, имевших разные источники и цели. Но каждое из них – в тот миг, когда умерщвляется жертва, – знаменует крайнюю степень некоей драматизации. Мы не могли бы покидать себя, если бы не умели драматизировать. Мы жили бы в одиночестве, в сосредоточенности на себе. Но какой-то разрыв – когда нас одолевает тоска – доводит до слез; тогда мы теряем себя, забываем себя, сообщаемся с неуловимой запредельностью.

Итак, религия для Батая – только материал для понимания собственной внутренней тоски. Мы часто не понимаем, почему иногда хочется забыться, почему всё вокруг доводит до отчаяния. Поэтому нужно изучать драматизацию бытия. Надо разобраться, как мы вообще можем отнестись к другому. Надо признать, что существует кто-то другой или что-то другое, кроме наших собственных представлений. Но как убедиться, что этот другой есть?

Ответ Батая таков: другой – это бесконечность, это запредельность, это что-то непостижимое, но поэтому и всемогущее. Во всех нас есть реальная тяга к бесконечному, непознаваемому, странному. Перед этой бесконечностью старое книжное понятие «спасения» выглядит слишком поспешным, торопливым, непродуманным.

Рискну сказать самое главное: следует отбросить внешние средства. Драматичность не в том, чтобы быть в тех или иных позитивных условиях (быть наполовину потерянным или иметь возможность быть спасенным). Драматичность в том, чтобы просто быть. Понять это – значит последовательно оспаривать все мнимости, благодаря которым мы прячемся от самих себя. Речь уже не о спасении – это самая презренная из мнимостей. Трудность же – которая заключается в том, что оспаривать приходится от имени авторитета – разрешается следующим образом: я оспариваю от имени оспаривания, которое и есть опыт как таковой (воля дойти до края возможного). Опыт, его авторитет, его метод ничем не отличаются от оспаривания.

Итак, только сомневаясь во всем, мы погружаемся в себя, в свой ад на годы. Но мы и выходим из этого ада к некоторым несомненным суждениям об устройстве человека и общества.

Готовые слова и суждения водят нас по изматывающему кругу знакомых и повторяющихся понятий. Поэтому, чтобы выйти из ада, нужно по-новому увидеть знакомые слова. Эти новые суждения не могут быть обыденными – напротив, они должны быть тем, что Батай называет «долей».

Читая или вспоминая слова, мы должны смотреть, не что они означают, а на какой удел, на какую судьбу человека или человечества они указывают. Например, слово «красота» указывает не на удовольствие, а на различие подлинного и неподлинного. Что что-то может быть украшено и стать неподлинным. Нужна смелость прекрасного поступка, чтобы вскрыть подлинное за украшенным. Тем самым красота указывает на смелость.

И хотя слова выпивают из нас почти все жизненные соки, за нами остается – в этой жизни, где почти каждая былинка схватывается, поднимается и уносится неустанной и суетливой толпой муравьев (слов) – безмолвная, неуловимая, ускользнувшая от слов доля. Во владениях слов рассуждения о ней знать ничего не знают. Вот почему обычно она ускользает от нас. Чтобы достичь, освоить ее, необходимы определенные условия. Так бывает, когда мы во власти смутных внутренних состояний, которые не зависят ни от какого объекта, ни от каких намерений, состояний, сходных с теми, что связаны с чистотой неба, запахами комнаты, состояний, которые не могут быть вызваны чем-то определенным, так что доля языка, который в иных случаях может соотнести себя с небом или с комнатой – направляя наше внимание к тому, что он схватывает, – сведена на нет, он ничего не может сказать, ограничивается тем, что скрывает от внимания эти состояния (пользуясь тем, что им недостает остроты, он немедленно направляет внимание на сторону).Если мы безропотно подчиняемся закону языка, этих состояний будто бы и нет. Но если – наперекор этому закону – нам доведется столкнуться с собою, мы можем мимоходом остановить сознание на одном из этих состояний, и, прервав рассуждение, задержаться на вызванном им изумлении. Тогда бы стоило замкнуться, затвориться в ночи, замереть в застывшей тишине, обволакивающей нас безмятежностью детского сна. Вот когда брезжит надежда, что мы заметим нечто благоприятствующее их возвращению, приумножающее их силу. И совсем не лишней будет тут болезненная страсть, удерживающая долгой ночью мать у детской колыбели.

Итак, требуется смелое изумление, позволяющее увидеть не только изнанку слов, но и ту самую изнанку бытия. Эта изнанка – смелость, стоящая за обыденным. Только смелость создает и лицевую, и изнаночную сторону слов.

Батай постоянно описывает такой предельный опыт двойного расставания с собой: и с привычными значениями слов, и с привычным знаточеством, убежденностью, что ты правильно понимаешь все слова.

«Бог» – последнее слово, которое хочет сказать, что дальше слов нет, отметить его красноречие (оно неизбежно) и рассмеяться над ним, дойдя до блаженства неведения (смеху уже не до смеха, слезам – не до слез). Дальше раскалывается голова: человек не есть созерцание (лишь убегая, он обретает умиротворение), человек – это казнение, война, тоска, безумие.

Сначала человек бежит от жизни, от привычных значений слов и привычных образов вещей. Но потом нужно бежать уже и от непривычного: от себя, от призраков прошлого и будущего, от неверных представлений, от парадоксов и плоского остроумия, которое тоже оборачивается примирением с прежней лживой жизнью.

Только радикализовав себя, перестав считать себя знающим, увидев, что любая вещь имеет изнанку, любая вещь может быть уничтожена, любая вещь может оказаться пробным камнем зла, мы поймем, откуда берется зло. Зло происходит из стремления быть как все и из стремления пожертвовать всем, что кажется не таким, как надо, не таким, как всё прочее.

Мы говорим «этим можно пожертвовать» – и сразу совершается преступление, первородный грех.

Если, наконец, взглянуть на историю людей, на историю каждого человека – взглянуть на них как на историю бегства: сначала от жизни, это грех, затем от греха, это долгая ночь, наполненная идиотским смехом, в самой глубине которой тоска.В общем, каждый заслужил право на отсутствие, на достоверность, каждая улица – словно лицо, отмеченное этой победой.В замкнутости отчаяния испытывать медленное удовлетворение, решительную неукоснительность, быть твердым, стать скорее гарантом смерти, нежели ее жертвой. Когда ты в отчаянии, трудно остаться целым: но по мере того, как я пишу, слова изменяют мне… Есть в отчаянии прирожденный эгоизм: в нем рождается безразличие к сообщению. «Рождается» – это по меньшей мере, ибо… я пишу. Впрочем, слова плохо выражают то, чем живет человек; я говорю «отчаяние», но меня еще нужно понять: я разбит, заледенел, вдыхаю запах смерти – и в то же время твердо стою на ногах, предан своей судьбе, люблю ее, как зверь любит своих детенышей, и ничего другого знать не желаю. Верх радости – это не радость, ибо, радуясь, я чувствую, как наступает момент, когда радость закончится, тогда как в отчаянии я не чувствую ничего другого, кроме наступления смерти: меня влечет к ней тоскливое желание, именно это желание, никакое другое. Отчаяние, безнадежность – простая штука: отсутствие всякой надежды, всякого обмана. Это состояние необозримых пустынь – могу себе представить – солнца.

Итак, отчаяние раскрывает настоящий смысл смертности человека. Если человек смертен, то он не вправе так легко приносить что-то или кого-то в жертву. В состоянии отчаяния человек перестает совершать жертвоприношения и начинает презирать саму идею жертвоприношения.

Только тогда он обретает настоящее знание истоков зла – и знает их не при помощи отвлеченных рассуждений, но буквально телом. Он чувствует тошноту, его мутит, ему отвратительно всё, что происходит вокруг. Он смеется от отчаяния и саркастически – со злой безжалостной иронией – оценивает всю предшествующую философию.

По определению, край возможного является той точкой, в которой человек – несмотря на внеразумную позицию, занимаемую им в бытии, – отрешившись от обмана и страха, не может уже пойти дальше. Бесполезно говорить о том, сколь тщетна чистая игра сознания без тоски (хотя философия замыкает себя в этом тупике). Тоска – тоже средство познания, как и сознание, край возможного, – такая же жизнь, как и знание. Как и тоска, сообщение – это жизнь и знание, это значит жить и познавать. Край возможного предполагает смех, экстаз, трепетное приближение смерти, предполагает заблуждение, тошноту, непрестанное брожение возможного и невозможного и, в конечном итоге, разбитое, однако желанное состояние казни, его медленное и постепенное поглощение отчаянием. Посему ничто из того, что человек может знать, не может быть отвергнуто без риска полного провала, греха (более того, поскольку на кону самое главное, я думаю также о худшей из напастей, об отступничестве: для того, кто почувствовал однажды, что он зван, нет ни объяснений, ни прощения, ему не остается ничего другого, как оставаться на своем месте). Всякий, кто не движется к краю, – слуга или недруг человека. В той мере, в какой он не содействует каким-нибудь рабским трудом всеобщему существованию, его отступничество усиливает презренную судьбу человека.

Простого возвращения к детскому мироощущению для Батая недостаточно. Во-первых, взрослые уже определили границы детства, решив, чем они могут жертвовать, а чем не могут ради детей. Могут ли они пожертвовать своим временем ради детей? Да и сколько лет человеческой жизни можно «пожертвовать» такому состоянию, как детство? Всё равно приходится взрослеть.

Во-вторых, дети, пытаясь определиться в жизни, выстраивают свою личность через взрослых: если взрослые чувствуют себя уверенно, то и я, ребенок, буду чувствовать себя уверенно. Поэтому воскрешенное детство, самое большее, может показать изнанку взрослой жизни. Но оно не позволит сделать второй шаг, уже к предельному опыту отчаяния.

Чтобы понять направление познания, я стараюсь дойти до самого истока. Сначала маленький мальчик, во всем похожий на (отсутствующих) безумцев, с которыми я ныне играю. Ничтожные «отсутствующие» не имеют иной возможности сообщения с миром, кроме как через взрослых: результатом вмешательства взрослых является детскость, что-то придуманное. Очевидно, взрослые низводят приходящее в мир существо, которое поначалу составляет наше бытие, до уровня безделушки. Мне кажется важным следующее: переход от природного (прирожденного) состояния к состоянию разумному обязательно происходит на пути детскости. Странным было бы с нашей стороны возлагать на ребенка ответственность за детскость, которая будто бы является выражением детского характера. Детскость – это состояние, в которое мы помещаем существо наивное, которое должны вывести, которое выводим (даже не особенно желая этого) к тому месту, где располагается наше собственное бытие. Когда мы смеемся над детской нелепостью, наш смех лишь прикрывает стыд, испытываемый при виде того состояния, к которому мы сводим жизнь при выходе ее из ничто.Предположим: вселенная порождает звезды, звезды порождают землю… земля – животных и детей, а дети порождают людей. Ошибка детей в том, что они держатся истин взрослых людей. Каждая истина обладает известной убедительностью, в этом трудно сомневаться, но она уравновешивается заблуждениями. Трудно отрицать, что наши истины поначалу вводят ребенка в мир заблуждений, который и составляет детскость. Однако о детскости говорят, когда она находится под всеобщим обозрением: никто не смеется над ученым, ибо узреть его детскость значило бы превзойти его – как превосходит взрослый ребенка (это не может быть в полной мере истинным, если только он сам по себе не смешон, и, по правде, такого почти не бывает).

Итак, чтобы достичь настоящего внутреннего опыта, который сможет противостать преступлениям и войнам, нужно действовать иначе. Нужно отказаться от проектного мышления, от убеждения, что мысль может принести какую-то пользу в будущем. Единственное, что может настоящая мысль, – поставить человека перед собой.

Тогда человек увидит, что он не сводится к «себе», а значит, есть кто-то «другой», чьи права мы должны признать, ради кого мы скорее должны сами пожертвовать собой. Не нужно торопиться приносить в жертву всех, кто на нас не похож. Такое открытие другого как самостоятельного, суверенного, имеющего свой внутренний опыт и есть событие. Событие отличается от простого действия, простого размышления, простого взаимодействия с людьми – от всего, к чему мы привыкли.

Я добираюсь, наконец, до следующего положения: внутренний опыт противоположен проекту. И ничего больше.«Действие» находится в полной зависимости от «проекта». И, что серьезнее, рассуждающая мысль сама по себе связана с модусом существования проекта. Рассуждающая мысль происходит от человека, связанного действием, она проистекает из его проектов, она развертывается как рефлексия над этими проектами. Проект – это не только модус существования, предполагаемый действием, необходимый для него, это парадоксальная манера быть во времени: откладывание существования на потом.Теперь тот, кто станет сожалеть о толпах людей, теряющих жизнь (по мере того, как над ними властвуют проекты), мог бы обрести простоту Евангелия: красота слез, тоска сделали бы его слова прозрачными. Я говорю об этом как можно проще (хотя злая ирония переполняет меня) – не могу идти впереди других. Впрочем, весть моя отнюдь не благая. Да это и не «весть», а в известном смысле тайна.

Итак, Батай говорит, что нужна не «весть», а тайна. Ведь весть мы привыкли понимать обыденно, как нечто, дающее нам инструкцию. Весть в обычном понимании требует сначала ее принять, потом не спеша сделать выводы, а уже потом совершить какие-то действия.

Сарказм Батая направлен против любых обыденных пониманий. Нужно говорить о тайне, которая не разделяет между настоящим и будущим временем. Она остается с нами как единый горизонт опыта.

Тайна не объясняет, что она есть по существу. Поэтому единственное, что она нам оставляет, – это радикальное внутреннее изменение самих себя. Тогда всё явное, всё открытое, не тайное, что мы увидим и узнаем, – это будет уже тот самый другой, которого мы не имеем права приносить в жертву.

Этот другой и станет началом истребления зла. А прежде, ведя обыденную жизнь, мы только легкомысленно возвращались к истокам зла, возобновляя его при всяком удобном случае.

Назад: Глава 15 Мигель де Унамуно: огорченный бытием

Дальше: Глава 17 Антонен Арто, шут над пропастью