Книга: Волчье время. Германия и немцы: 1945–1955

Назад: Глава десятая Звук вытеснения

Дальше: Чудом все обошлось благополучно

«Проехали! Сомкнуть ряды»

Была только одна центральная тема, которую упорно обходили стороной во всех дискуссиях о Германии и остальном мире: массовое убийство европейских евреев. О Холокосте в этом бурном, полноводном потоке речей на тему войны и «рифтовых разломов» не было сказано почти ни слова. Еврейская тема была табуирована.

Неспособность говорить о преследовании евреев одна эмигрантка, вернувшаяся, как и Адорно, в 1949 году из США (правда, всего на полгода), прочувствовала, так сказать, на собственной шкуре как отрицание ее существования. Философ Ханна Арендт, которой в 1933 году пришлось покинуть Германию из-за своей национальной принадлежности, работала коммерческим директором в Jewish Cultural Reconstruction» и писала для различных американских организаций о «последствиях нацистского режима». Если не считать города четырех оккупационных зон – Берлина, жители которого, по ее мнению, «до сих пор люто ненавидели Гитлера» и в котором она отметила почти зашкаливающее свободомыслие при полном отсутствии неприязни к победителям, ее привело в ужас ментальное состояние остальной части населения страны. Широко распространенное равнодушие, бесчувственность и бессердечность были «лишь самым заметным симптомом глубоко укоренившегося, упорного, а временами агрессивного нежелания смотреть суровой правде в лицо». На всю Европу легла тень глубокой скорби – только не на Германию, писала Ханна Арендт. Вместо этого здесь воцарилась лихорадочная, почти маниакальная деловитость как форма защиты от действительности. То, что психоаналитики Александр и Маргарете Митчерлих позже назовут «неспособностью к скорби», делает немцев, по ее словам, «живыми призраками, которых уже невозможно тронуть ни словами, ни аргументами, ни взглядом, ни скорбью».

Это впечатление выглядело как страшный приговор, исключивший послевоенных немцев из семьи вменяемых народов и объявивший их нацией зомби. Можно представить себе ужас, который испытала Ханна Арендт в Германии среди этих мертвецов, охваченных жаждой деятельности, особенно в Мюнхене, «столице [нацистского] движения».

Не легче ей было и с немецкими собеседниками. Она проникновенно описывала, как те мгновенно умолкали, узнав, что она еврейка, а «за короткой паузой смущения следовали не вопросы личного характера, например: „А куда вы отправились, покинув Германию?“ – не изъявления сочувствия, не попытки узнать о судьбе моей семьи, а подробные рассказы о том, какие страдания выпали на долю немцев».

Молчание и здесь облечено в красноречие, в «поток рассказов». Вполне понятна горечь Ханны Арендт, которую она испытывала при виде неспособности немцев отдать собеседнице дань элементарной вежливости, проявив интерес к участи ее еврейской семьи. Впрочем, можно ведь и предположить, что за этой черствостью кроется не бессердечие, а стыд… Стыд, который еще долго затруднял общение евреев и немцев, сводя на нет возникающие в беседе нормальные человеческие импульсы.

Возможно, для немцев, с которыми общалась Ханна Арендт, преступления, совершенные в отношении евреев, и в самом деле были тем, чем они и были, – чем-то немыслимым, недоступным для разума. Разве это было бы более обнадеживающим знаком ментального состояния немцев, если бы они с той же готовностью продолжали бы беседовать о массовом истреблении евреев, с какой говорили о своих собственных страданиях? Тут они теряли дар речи, и на какое-то мгновение действительно воцарялась тишина. Беспомощное, оскорбительное молчание.

«Сожгите свои стихи, скажите голую правду», – писал поэт Вольфдитрих Шнурре. Если, по мнению Адорно, после Освенцима поэзия стала невозможна, какой же должна была стать «проза»? Говорить голую правду готовы были лишь очень немногие. Остальные болтали или молчали. Подходящие слова находили лишь единицы. Найти подходящие слова было почти невозможно.

Массовое убийство европейских евреев – это преступление, чудовищность которого не могла не отразиться на дальнейшей жизни каждого немца и которое мгновенно засасывала человека в какой-то страшный омут, стоило ему только подумать об этих злодеяниях. С этой точки зрения вполне понятно и, может быть, даже естественно, что большинство немцев сначала не могли признать свою вину. Они внутренне отворачивались, наглухо запирались, на первый взгляд безучастно, и с каким-то почти маниакальным упрямством, как заведенные, говорили на отвлеченные темы. «Я еще не видел ни одного нациста, если не считать нескольких почти трогательно жалких марионеток-негодяев старой закалки, – писал Адорно в конце 1949 года Томасу Манну из Франкфурта. – И это отнюдь не в том ироническом смысле, что все они дружно выдают себя за гуманистов, а в том гораздо более зловещем смысле, что они в это верят; что они вытесняют из сознания свою причастность к нацизму; более того – что они, получается, и в самом деле не были причастны к нему – постольку, поскольку ввиду всех ужасов диктатуры, не имеющих ничего общего с человечностью, она никогда и не усваивалась как гражданская система, а оставалась чем-то инородным, но допустимым, как злой шанс и надежда за пределами идентификации. И это им сейчас дьявольски помогает не испытывать никаких угрызений совести».

Даже в «Штутгартской декларации вины евангелической церкви» от 19 октября 1945 года массовое убийство европейских евреев конкретно не упоминается, хотя некоторые священники на этом настаивали. Не упоминаются евреи и в аналогичном документе, принятом католической церковью на епископской конференции в Фульде в августе 1945 года, равно как и цыгане и гомосексуалы. В смелом признании «преступлений против свободы и достоинства» их лишь подразумевают и обходят молчанием: «Мы глубоко скорбим о том, что многие немцы, в том числе из наших рядов, соблазнились ложными учениями национал-социализма, стали равнодушными свидетелями преступлений против человеческой свободы и человеческого достоинства. Многие своей позицией содействовали этим преступлениям, а многие и сами стали преступниками». Даже за включение в текст слов «в том числе из наших рядов» некоторым епископам пришлось отчаянно бороться.

Стремление к психологическому комфорту боролось со стыдом и чаще всего выигрывало. В разглагольствованиях о прошлом открылось множество лазеек, через которые можно было уйти от ответственности. Одна из самых популярных заключалась в убеждении себя в том, что ты стал невольной жертвой национал-социализма, что он оглушил тебя, как наркоз. Люди признавали свою причастность к его злодеяниям лишь в качестве его жертвы. Нацизм воспринимался послевоенными немцами как своего рода наркотик, превративший их в слепое орудие зла. Часто можно было слышать, что «Гитлер вероломно использовал в своих целях немецкую способность воодушевляться». Это мнение давало возможность некогда восторженным поклонникам Гитлера чувствовать себя обманутыми, вместо того чтобы предаваться чувству вины. Этот наркотик имел несколько названий. Нередко его называли просто «злом» или «потенцированным злом, с невиданной силой и в невиданных доселе масштабах ворвавшимся в нашу эпоху». А кто-то страстно рассуждал о демонических силах, прорвавших «тонкий слой цивилизации» и высвободивших «стихию разрушения».

Подобные мифические толкования подчеркивали неизбежность судьбы, оправдывавшую немецкий народ. Ведь зло могло прорваться наружу где угодно, не только в Германии. С другой стороны, версия демонических сил по крайней мере указывала на масштабы совершенных немцами злодеяний.

«Наши боги превратились в чертей», – писали многие в своих дневниках. И это тоже было признание, имевшее под собой реальный опыт и придававшее утверждению, что все они стали жертвами Гитлера, субъективную очевидность. В самом деле – СС и гестапо на последнем этапе войны начали усиленную репрессивную политику в отношении своих граждан, выказывавших все меньше желания защищать отечество. Подростков и стариков угрозами загоняли в фольксштурм; самоназначенные судьи стихийных военно-полевых судов приговаривали более благоразумных людей к смерти как дезертиров. Эти впечатления от бесчинств опьяненных кровью и вооруженных до зубов безумцев, исполненных решимости унести с собой в могилу все, что людям дорого, наложило неизгладимый отпечаток на образ нацистского режима, который у многих сохранился до сегодняшнего дня. Однако в сопоставлении с продолжительностью режима это подчеркивание гестаповского террора дает искаженную картину, затушевывающую массовый характер национал-социализма. На самом деле Гитлеру было нужно не так уж много средств принуждения, особенно в начале правления, поскольку он пользовался поддержкой большей части народа народа. Только в конце нацизм редуцировался до самого своего ядра – сверхпрочного, пылающего ядра в виде кучки отпетых фашистов, развязавших направленный вовнутрь кровавый террор. Эта публика с черепами и костями в петлицах, можно сказать, с отвращением отвернулась от своего народа, который, в свою очередь, увидел в фанатичных «кризисных менеджерах» гитлеровской системы живодеров и бесов. Тирания нацистской элиты в последние военные месяцы сделала все для того, чтобы и масса былых сторонников режима смогла увидеть себя жертвами Гитлера.

Еще один способ оправдать себя за счет статуса жертвы состоял в том, чтобы объявить главным виновником катастрофы войну, преступная логика которой низвергла в пропасть нравственность всех участников конфликта. Мол, это чудовище, не пощадившее «простых людей ни на той, ни на другой стороне», делает второстепенным вопрос «кто начал?». Такая – чисто солдатская – логика была чрезвычайно популярна, потому что давала возможность подать руку победителям. В журнале Der Ruf, авторами которого стали сначала немецкие военнопленные из американских лагерей, писавшие под надзором американцев, нечто вроде будущей «Группы 47», Альфред Андерш мечтал о союзе людей, которые прежде – пусть даже будучи врагами – вместе «прошли через это дерьмо». «В разрушенном муравейнике Европы, посреди этой многомиллионной кишащей массы, уже собираются маленькие общины для нового труда: всем пессимистичным прогнозам назло образуются новые центры силы и воли. Новые мысли распространяются по Европе… Несмотря на преступления некоего меньшинства, наведение мостов между солдатами союзных войск, борцами европейского сопротивления и немецкими фронтовиками, между политическими узниками концентрационных лагерей и бывшими членами Гитлерюгенда (которые таковыми давно уже не являются!) нам кажется вполне возможным».

На Нюрнбергском процессе пробил звездный час синхронных переводчиков – это была их мировая премьера. В Нюрнберге работало более 400 переводчиков, но лишь немногие из них могли переводить синхронно

Текст этот был сомнительным во многих отношениях; примечательно, однако, то, что Андерш, говоря о своем побратимском проекте, имел в виду только военных противников и совсем не упоминает жертв, что он говорит только о «политических» узниках концентрационных лагерей, не упоминая преследуемых по «расовому» признаку. Ирония истории заключается в том, что Андерш со своим текстом еще и оказался прав: через пять лет после окончания войны «наведение мостов» и в самом деле состоялось, когда ФРГ вместе с Бельгией, Францией, Италией и Нидерландами основала «Европейское объединение угля и стали», а еще через пять лет вступила в НАТО и снова вооружилась.

Картина послевоенных лет была бы неполной без тех многих немцев, которые не гордились своей «непоколебимой готовностью к самопожертвованию», упоминаемой Андершем, а оказались в серьезном конфликте со своей совестью и хотели начать демократизацию с самих себя. Писатель Вольфдитрих Шнурре, например, сделал вину своей главной темой. Он считал себя виновным в том, что, будучи солдатом, не восстал против преступных приказов, а беспрекословно выполнял их. Даже через три года после войны он все еще чувствовал в себе этого покорного, бесхребетного «вояку» – то, что позже назовут авторитарным характером: «Я замечаю его, когда общаюсь с другими людьми, вижу, как он прогибается, с какой рабской угодливостью позволяет прижать себя к стене, этот мерзавец. Из-за него я постоянно испытываю комплекс неполноценности. Я, например, не способен видеть в другом равноправного собеседника. Он всегда где-то в чем-то лучше, компетентнее, выше по званию – капрал, фельдфебель, офицер или что-то в этом роде. И мой бессмертный вояка, сидящий во мне, щелкает каблуками и вытягивает руки по швам».

И покров молчания тоже не был таким уж непроницаемым, как это представляло себе следующее поколение. Неверно и то, что только поколение 1968 года ополчилось на своих родителей как на военных преступников. Некогда восторженные члены Гитлерюгенда, принадлежавшие к поколению помощников ПВО люфтваффе, тоже упрекали своих родителей в том, что те помогли Гитлеру захватить власть и погнать их на войну в качестве пушечного мяса. Многие считали себя жертвами не только Гитлера, но и собственных родителей. Так, например, 29-летний Ахим фон Бойст, соучредитель гамбургского отделения партии «Христианско-демократический союз Германии», в ходе инициированной в 1947 году журналом Benjamin дискуссии на тему «Виноваты ли наши родители?» заявил: «Большинство наших родителей – не демократы и никогда ими не были, и в этом я вижу корень зла. Гитлеру удалось убедить немцев в их исключительности по отношению к другим народам. Большинство наших родителей приняли эту безумную идею, и произошло это не только из-за их легкомыслия или доверчивости, но и из-за бессовестности. Они, естественно, оказали влияние и на нас, своих детей, и тем самым возложили на себя тяжкую вину».

Окончание Нюрнбергского процесса 1 октября 1946 года. В машинописном зале Дворца правосудия остались лишь выдохшиеся переводчицы, секретарши и горы бумаг

Однако эта критика родителей носила не воинственный, а чуть ли не меланхолический характер. Что бы ни было причиной их бедствий – демонические силы, безумие, дьявол, капитал или их собственная алчность, большинство немцев решили про себя: «Проехали! Забыть, как кошмарный сон!» – и, пожав плечами, без всякого воодушевления сомкнули ряды. «У меня своих дел по горло», «С этого дня буду думать только о себе и своей семье» – приблизительно так многие формулировали свою позицию в отношении всего, что происходило вокруг. «Без меня!» – гласил исторический ответ отдельного, замкнувшегося в себе гражданина на девиз пресловутого народного единства – «Один за всех!». Теперь немцев связывала проникнутая недоверием и усталостью, редуцированная до абсолютного минимума солидарность, в которой можно было спрятать и похоронить чудовищные противоречия. Они досыта наобщались друг с другом в ходе решения каждодневных насущных проблем: обманывая друг друга на черном рынке, воюя друг с другом за крышу над головой, за хлеб и за уголь. В этой борьбе быстро стерлась разница между членами НСДАП и противниками нацизма, и на первый план выступила главная ценность послевоенной морали – оставаться более или менее порядочным человеком в условиях разрухи и сохранять хоть какое-то чувство меры в борьбе за выживание.

Хотя послевоенные немцы были уставшими, раздраженными и излечившимися от любых националистических эксцессов, их сплоченность и в этом отношении была отмечена постоянством и твердостью: они простили себе нацистские преступления. То, что немцы не пытались свести счеты друг с другом, стало вторым феноменом, поразившим победителей. Уж если они чувствуют себя жертвами, то почему не жаждут мести, не стремятся покарать своих мучителей? В первое время оккупационные власти опасались беспорядков, волны насилия, многочисленных актов мести противников нацизма своим преследователям. Готовились к этому и многие борцы сопротивления. Но они «выпустили пар» в ходе борьбы за выживание, как записала Рут Андреас-Фридрих в октябре 1945 года в своем дневнике: «Староста блока, который издевался над нами, лагерный надсмотрщик, который избивал нас, доносчик, который выдал нас гестапо. Судьба обманула нас, лишив возможности свести личные счеты с врагами. Да, тогда, в феврале, в марте или в апреле, в последние недели войны, когда доносительство расцвело пышным цветом, когда даже самые глупые поняли, как подло их обманул нацизм, – тогда мы почувствовали, что созрели для мести. Три дня между крушением режима и установлением новой власти – и тысячи или десятки тысяч разуверившихся, оскорбленных, измученных нацизмом немцев разделались бы со своими врагами. Каждый уничтожил бы своего личного тирана. „Око за око“, клялись мы тогда. „Первый час после конца станет часом длинных ножей! “ Но судьба распорядилась иначе… Прежде чем успела наступить Варфоломеевская ночь, вчерашний кровопийца превратился в сегодняшнего товарища по несчастью. В соратника по борьбе с общей бедой».

Мысль об упущенной возможности взбунтоваться звучит и в рассказе Ханны Арендт о ее посещении Германии: «Единственной альтернативой программы денацификации была бы революция – взрыв спонтанной злости немецкого народа по отношению ко всем, кто был известен как важный представитель нацистского режима. Каким бы неконтролируемым и кровавым это восстание ни было, оно наверняка установило бы более справедливые масштабы возмездия, чем это теперь происходит на бумаге. Но до революции дело не дошло. Не потому, что ее было бы трудно организовать на глазах у четырех армий. Причина, вероятно, заключалась лишь в том, что не потребовалось бы ни одного немецкого или оккупационного солдата, чтобы спасать от народного гнева подлинных виновников катастрофы. Потому что этого гнева сегодня просто нет и, очевидно, никогда и не было».

Итак, «частное возмездие» не состоялось. Однако и государственное оставляло желать лучшего. С ноября 1945 по октябрь 1946 года в Нюрнберге шел судебный процесс международного военного трибунала. На скамье подсудимых оказались 24 «главных военных преступника», в том числе Герман Геринг, Альфред Йодль, Рудольф Гесс, Роберт Лей, Иоахим фон Риббентроп, Ялмар Шахт, Ганс Франк и Бальдур фон Ширах. Союзники создали свои рабочие группы для обработки материала, охватывавшего 43 толстых тома. Одна только американская группа состояла из 600 сотрудников. Международно-правовое значение процесса было огромным. Некоторые уголовно-правовые нормы применялись впервые, например «преступление против человечности» или «преступление против мира». Позже Ян Филипп Реемтсма резюмировал: «Принятие положения о том, что не каждое преступление может быть оправдано ссылкой на политическую подоплеку, является заслугой Нюрнбергского процесса, который по этой причине можно назвать цивилизационной интервенцией».

Неудивительно, что к этому процессу было приковано внимание всей международной общественности. В Нюрнберг съехались репортеры из 20 стран, в зале суда им выделили 240 мест. Среди них были такие известные писатели, как Джон Дос Пассос, Эрнест Хемингуэй, Джон Стейнбек, Луи Арагон, Илья Эренбург и Константин Федин. Присутствовала в качестве зрителя и Марлен Дитрих. Для норвежской прессы события освещал Вилли Брандт, от лондонской газеты Evening Standard приехала Эрика Манн, дочь нобелевского лауреата. Ее репортажи вызывали особый интерес читателей, хотя надежда на то, что благодаря этой информации они смогут лучше понять немцев, едва ли оправдалась. Только в самой Германии царило равнодушие по отношению к процессу. Вильгельм Эмануэль Зюскинд, репортер Süddeutsche Zeitung и будущий ее главный редактор, сетовал: «Нам уже приходится выслушивать упреки иностранных журналистов в равнодушии и скептическом отношении среднестатистического немца к Нюрнбергскому процессу. К сожалению, это правда… По поводу другого наблюдения наших английских и американских критиков тоже трудно что-либо возразить; они говорят: немцы предпочли бы, чтобы союзники на Нюрнбергском процессе, грубо говоря, не разводили бы канитель, а просто взяли бы и повесили эту двадцатку. Так для них привычнее – как в гитлеровские времена. Печальный триумф до сих пор не выветрившегося духа военно-полевого и народного суда».

Психологический расчет многомиллионной армии «попутчиков», «сочувствующих» был вполне понятен: скорая расправа над бандой нацистских главарей стала бы безболезненным завершением всей этой истории, и можно было бы наконец спокойно заняться решением насущных проблем, а их было больше чем достаточно. Даже обвиняемые придерживались этой же тактики, в самом начале сразу же объявив себя жертвами пропаганды Гитлера, Гиммлера и Геббельса, которые публичному наказанию практично предпочли самоубийство.

Альфред Дёблин тоже ожидал от Нюрнбергского процесса катарсического эффекта для большинства немцев. Разумеется, при условии, что они будут следить за его работой с вниманием и участием. И чтобы обеспечить это внимание и участие, он под псевдонимом Ганс Фиделер выпустил брошюру «Нюрнбергский процесс» тиражом 200 тысяч экземпляров, в которой из педагогических соображений освещал события с точки зрения обычного немца, а не эмигранта, прожившего двенадцать лет вдали от Германии. Нюрнбергский процесс, этот «мировой театр», как его называли многие репортеры, стал своего рода «первой манифестацией мировой совести», «восстановлением человечности». Позже Дёблин с горечью выразил предположение, что его брошюру покупали только ради фотоснимков обвиняемых.

Из 22 оставшихся преступников (двое умерли до окончания процесса) троих оправдали, семерых приговорили к большим срокам лишения свободы или пожизненному заключению. Только двенадцати вынесли смертный приговор. Их (кроме Геринга, за несколько часов до казни раскусившего капсулу с ядом) повесили 15 октября 1946 года. Остальных осужденных заставили произвести уборку на месте казни. Трупы повешенных увезли в Мюнхен, где они были сожжены, а пепел их тайно развеян, как сегодня известно, над речкой Конвенцбах, которая неподалеку от крематория Восточного кладбища впадает в Изар.

На этом сведение счетов с прошлым не закончилось. Позже перед судом предстали еще 185 представителей нацистской элиты – врачи концентрационных лагерей, юристы и промышленники. Это была лишь десятая или даже сотая доля от числа главных виновников. Делами огромного количества национал-социалистов занимались военные трибуналы, но прежде всего – комиссии по денацификации, состоявшие из немцев, народных заседателей, и работавшие под надзором союзников. Эти 545 народных судов рассмотрели дела 900 тысяч человек и установили различную степень причастности: главные виновники, активные и пассивные соучастники преступлений, косвенно причастные и непричастные. Осуждены были в итоге всего 25 тысяч активных национал-социалистов, в том числе 1667 «главных виновников».

Результат довольно жалкий. Хотя многие натерпелись страха, ведь предугадать вывод аттестационных комиссий было трудно. Но, как бы то ни было, в американской оккупационной зоне всем чиновникам, вступившим в НСДАП до 1937 года, пришлось покинуть свои рабочие места. Правда, в 1950 году треть из них снова заняли свои прежние должности, а позже – еще больше. В общей сложности было рассмотрено 3,7 миллиона дел, и только четвертая часть из них закончилась судебным процессом. Таким образом, более трех миллионов человек какое-то время жили в страхе и неизвестности.

Чтобы понять абсолютно безучастное и чуждое всякому пафосу «смыкание рядов» немцев в эти годы, нужно учесть одну особенность работы комиссий по денацификации: полный отказ от презумпции невиновности – не комиссия должна была предоставлять доказательства виновности аттестуемого, а он должен был доказывать свою невиновность. Оправдание ввиду отсутствия улик было теоретически исключено. Логическое обоснование такого подхода заключалось в следующем: член партии виновен уже хотя бы потому, что состоял в преступной организации, поэтому должен сам представить комиссии оправдательный материал, если таковой имеется.

Массовое стремление оправдаться перед комиссией по денацификации сблизило людей. Аттестуемые бегали по городу, собирая оправдательный материал на себя, выпрашивая у «благонадежных» сограждан, антинацистов и даже признанных жертв нацизма так называемую справку-детергент (Persilscheine), удостоверяющую, что они, хоть и состояли в партии, на практике не разделяли ее линию, например, помогли старушке-еврейке перейти улицу или рассказывали анекдоты о гитлеровском режиме. Будущий депутат Бундестага Ойген Герстенмайер рассказывал, что ему часто приходилось выписывать такие «справки»: «Потому что люди рассуждали так: этот еще недавно сидел в тюрьме за участие в подготовке покушения на Гитлера – должно же это произвести впечатление на американцев и на их немецких уполномоченных? Во всяком случае, от желающих получить „справку-детергент“ не было отбоя».

Позже эти справки-характеристики признали одним из подлых приемов выгораживания нацистов, свидетельством лживости немцев в послевоенный период и символом, по сути, провалившейся, в значительной мере сфальсифицированной денацификации. Однако не все было так просто и с этими «справками». Не могло не отразиться определенным образом на сознании, если какой-нибудь бывший староста блока просил не запятнанного нацизмом или даже репрессированного соотечественника дать ему положительную характеристику. Приятного в этой процедуре, конечно, было мало, тем более что такая просьба многим давала повод для тайного злорадства, а иногда и явного выражения соответствующих чувств. К тому же не все и далеко не всё готовы были удостоверить в упомянутых характеристиках.

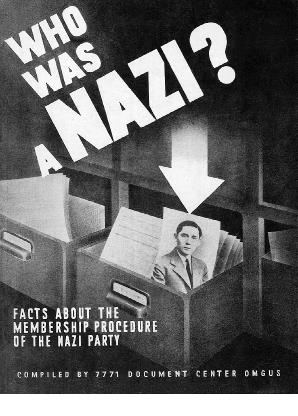

Брошюра американского военного правительства о степенях принадлежности к национал-социализму. Летом 1945 года в руки американской армии в Берлине попала картотека членов НСДАП. 10,7 млн. карточек, по одной на каждого члена партии. Эта новость стала причиной бессонных ночей для множества немцев

Назад: Глава десятая Звук вытеснения

Дальше: Чудом все обошлось благополучно